Gian Carlo Stella, 10-6-04

La posizione geografica di Massaua venne calcolata scientificamente nel 1890/91 (partendo dallo spigolo S. E. del palazzo del Comando a Taulud) in base alle osservazioni della R. Cannoniera “Scilla” e del R. Osservatorio meteorologico con latitudine: Nord. 15°, 36’, 41”; e longitudine Est (da Greenwich), in arco 39°, 28’, 9”, con fuso orario rispetto Greenwich corrispondente a 2h, 37m, 52s, 606.[1]

Alcuni studiosi hanno ipotizzato che l’antico nome di Massaua fosse Badi’, ma Salvatore Tedeschi, probabilmente l’unico studioso che si documentò sull’origine del nome Massaua, identificò questa antica città nell’attuale isola sudanese di Ryh. Il nome “Massaua”, scrisse il Tedeschi, non sembra anteriore al XIII o XIV secolo. La prima citazione oggi nota è presente in un testo del XV secolo, contenuta in una raccolta etiope di notizie di cronaca locale, gli “Annali di Addi-Neammin”, dove è scritto che nell’anno 17 della Misericordia (ovvero il 1464-65 dell’era volgare), nell’ambito della sua politica antislamica, il negus Zar’a-Yā’qob (1434-1468) fece saccheggiare tanto Massaua quanto Dahlak[2].

Secondo l’etiopista Carlo Conti Rossini: “poco o nulla di certo si conosce sull’origine di Massaua. Strabone e Tolomeo pongono in luogo di Massàua un paese chiamato Sabat, a cui si riferivano alcune rovine visibili fino a qualche anno fa sulla penisola di Abd el-Càder. I Musulmani, che avevano occupato le isole Dàhalac, creandovi un fiorente piccolo regno, conquistarono ben presto la costa, tentando di espandersi verso l’interno. L’abitato fu allora trasferito sull’isola di Massaua, come più facilmente difendibile, e colla scomparsa di Aduli ne prese la funzione di sbocco del retroterra etiopico”.[3]

La storia dello sviluppo storico di questa città non è facilmente percorribile, venendo a mancare quei documenti di origine arabo-turca che dovrebbero, se esistono, far luce sulla questione.

Nelle fonti occidentali, la prima volta che appare il nome di Massaua, si deve al religioso (“Prete da Messa”) Francesco Alvarez, portoghese, che la citò nella sua pubblicazione riferita al viaggio in Etiopia che fece nel 1520 in qualità di cancelliere del re Emanuele del Portogallo[4].

L’Alvarez narra, ed ulteriori informazioni si hanno attraverso una relazione anonima stampata in Lisbona nel 1521[5], che la città di Massaua (chiamata “Mazua”), dove si pose alla fonda la flotta portoghese guidata da Lopes de Sequiera il 16 aprile 1520, venne trovata disabitata, perché i “Mori” alla vista delle navi erano fuggiti verso l’interno. I legni attraccarono nella Baia di Arkiko (“Ercoco”), dove furono ben accolti dai pochi cristiani presenti. Padrone di quelle terre era in quel periodo il “Barnagasso”[6] Dori, potente signore dipendente dal re d’Abissinia.

Questa è la prima volta che appare in un documento l’isola di Massaua, sebbene quella costa del Mar Rosso fosse stata percorsa anche nei tempi precedenti da numerosi europei, che però non citarono mai quest’isola.

Nulla infatti ci dice il viaggiatore veneziano Paolo Trevisano, che molto probabilmente visitò quel mare nella seconda metà del XV secolo[7]; nulla il padre Francesco Suriano circa i viaggi compiuti in Etiopia dall’imolese Giovanni Battista Brocchi da Imola[8]; nulla il bolognese Ludovico De Vartema, che fu da quella parti verso il 1505-1506[9].

Ed anche nelle antiche carte geografiche, si veda il preziosissimo mappamondo di Fra Mauro, e soprattutto negli “itinerari”, veri tesori di cognizioni geografiche, non appare mai prima del XVI secolo il nome di Massaua[10].

Dovremmo quindi ritenere che sino a quel secolo l’isola non fosse abitata, oppure, più probabilmente, che non rivestiva un significativo valore politico, sociale od economico.

La prova potrebbe essere l’assenza di materiale archeologico mai rinvenuto nelle isolette di Massaua e Taulud[11]. Quindi è solo dall’inizio del XVI secolo, secondo le fonti “occidentali”, che Massaua “prende vita”.

Venti anni dopo l’Alvarez, nel 1540, quegli stessi portoghesi tornarono a Massaua, e come primo atto di guerra contro i “Mori”, scannarono tutti i musulmani che qui trovarono. La testa del governatore di Arkiko, Nur Eddin, venne spiccata dal busto ed inviata alla corte del Negus, come è raccontato copiosamente nella relazione del Bermudez[12].

Anche in questa occasione Massaua non venne occupata stabilmente dai portoghesi, che, sebbene vi lasciassero una guarnigione a guardia dei mori che potevano attaccare dal mare, l’abbandonarono dopo quelle prime operazioni di guerra e dopo aver trasformato la locale Moschea in una chiesa dedicata alla SS. Vergine.

Il Portogallo avrebbe potuto mantenere l’occupazione con la forza delle armi, anche perché ciò gli era stato concesso, assieme ad un terzo di tutto il territorio etiopico, dallo stesso negus David, in cambio del soccorso armato ricevuto.

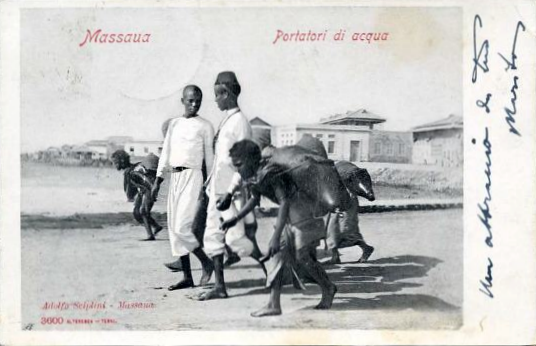

Sappiamo, sempre attraverso la relazione del medico, poi patriarca, Bermudez, che Massaua viveva in virtù dell’acqua che si portava con barche da Arkiko, località dove risiedeva il governatore dell’isola.

Le successive missioni religiose in Etiopia, penetrarono in Etiopia non già dalla ormai nota isola di Massaua, ma ancora da Arkiko e da altre località rivierasche tra cui Zula, Beilul e Zeila.

L’isola di Massaua sembra abbia conosciuto, prima del 1520, e posteriormente, una occupazione militare abissina, e lo si evince dal titolo etiopico di Barnagasc, ovvero del “Re del Mare”. Essere più precisi in merito non è oggi possibile.

Dopo la spedizione di soccorso al negus di Cristoforo Da Gama, l’isola di Massaua, ed in pratica tutto il Mar Rosso, venne a trovarsi sotto lo stretto dominio dei turchi, che in quel periodo raggiunsero la massima estensione territoriale in quel mare. Massaua venne occupata sotto Solimano II nel 1557.

Nessun europeo, se non con la forza delle armi, avrebbe potuto navigare in quelle acque, né svolgere attività commerciali o tantomeno religiose.

Anche in piena guerra tra “mori” e “infedeli”, viaggiatori, commercianti e religiosi poterono spostarsi quasi a loro piacimento su quel mare, pagando però una sorta di “tassa” al governatore od al capo locale.

Infatti, secondo la “Relazione del Martirio di P. Agatangelo da Vendôme e di P. Cassiano Da Nantes Cappuccini”, della prima metà del XVII secolo, è scritto che l’ingresso nel Mar Rosso e lo spostamento degli “infedeli” era possibile perché “I Pascià non vi frappongono verun serio ostacolo, sia perchè codesti ladri [delle carovane] pagano a loro, secretamente un certo tributo, sia perchè sono occasione che si formino delle carovane, le quali rendono grandi entrate agli Officiali Turchi”[13].

Pure i discendenti dei militari portoghesi rimasti in Abissinia furono periodicamente soccorsi con danaro attraverso il Mar Rosso[14].

Esiste in merito una letteratura assai vasta che qui non è il caso di ripercorrere.

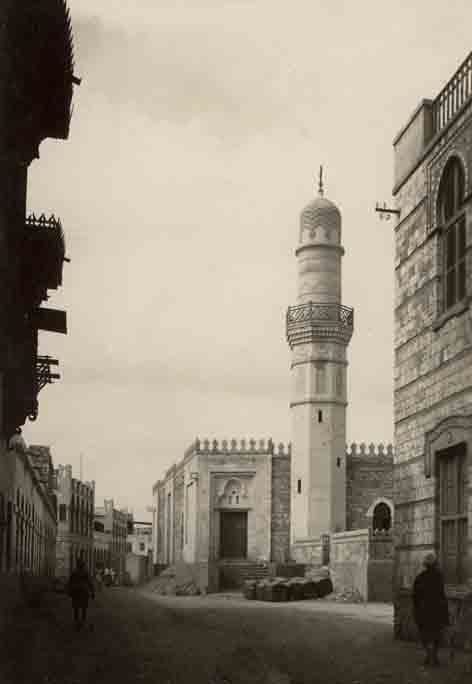

Dalla seconda metà del XVI secolo Massaua conobbe grandi trasformazioni in virtù dell’occupazione turca, che la sistemarono a difesa per le voci “più volte corse negli anni passati, del prossimo arrivo dei Portoghesi”[15].

Nell’isola, o per meglio dire nelle due isole, i turchi posero alcuni pezzi di artiglieria, demandando la difesa di Massaua al paese di Arkiko, distante appena “un colpo di moschetto”[16]. In Arkiko eressero infatti delle fortificazioni in muratura, con guarnigione fissa, dove viveva anche il comandante o governatore.

Testimonia il Barradas nella sua relazione: “Dalla parte che resta ad occidente dell’isola si va allungando la baia fino al villaggio di Archico per lo spazio di oltre due leghe, dove i Turchi a difesa dei pozzi d’acqua, che ivi si trovano, recentemente hanno fatto una fortezza quadrata munita di quattro baluardi. A vederla sembra che i muri siano costrutti in pietra e calce, perciò all’esterno sono intonacati in realtà però sono di pietra e fango, ed io lo seppi quando si fabbricava. Quando io vi passai la prima volta nel 1624, non v’era vestigio di tale fortezza, ma soltanto un muro assai debole e in parte rovinato, dell’altezza di dieci o al più dodici palmi, circondava tutto il villaggio e certe case al un piano del Checheà o governatore, che ancora oggi vi sono”[17].

Massaua infatti viveva attraverso l’acqua che era fornita giornalmente da Arkiko, portata da sambuchi[18], non potendo le cisterne di Massaua soddisfare le esigenze idriche della città se non per pochi giorni.

Arkiko quindi risultava fondamentale per la sopravvivenza di Massaua, oltrechè essere vera porta di accesso verso l’Etiopia, con ottimo clima, rigogliosa vegetazione ed acqua abbondante.

Infatti l’ingresso in Etiopia, sebbene Massaua stesse assurgendo a vera e propria città, avveniva ancora da Arkiko; nel 1638 i citati missionari cappuccini francesi PP. Agatangelo e Cassiano, da qui si inoltrarono verso l’interno senza toccare Massaua[19].

Dalla fine del XVI al XVII secolo Massaua rivestì un ruolo importante per i commerci delle due sponde del Mar Rosso e per l’Abissinia, vero emporio di merci che qui transitavano provenienti anche dall’estremo Oriente.

Per questa condizione estremamente propizia, si tentò di stimolare il re del Portogallo ad occuparla stabilmente. Traccia di questa proposta è nella relazione del gesuita Emanuele Barradas del 1641[20]; “il possesso di Massaua dal punto di vista dei traffici sarebbe utilissimo alla corona di Portogallo, essendo Massaua, come si è detto, l’unico sbocco del commercio etiopico e delle regioni confinanti. Inoltre, fatto che avessero i Portoghesi di Massaua una piazza forte, potrebbero senza grande sforzo rendersi padroni di tutto lo stretto e, cacciati i Turchi, ora già molto indeboliti per le ultime sconfitte ricevute dagli Arabi, dalle poche piazze che loro rimangono nella costa d’Arabia, fare affluire a Massaua tutte le navi dell’India, che ora commerciano nel Mar Rosso. Per tal modo il Portogallo potrebbe compensare la diminuzione del commercio colla Persia avvenuta in seguito alla perdita della piazza d’Ormuz”.

Ciò che probabilmente non convinse la corona portoghese ad occuparla stabilmente fu che comunque Massaua sarebbe rimasta un’isola attorniata dai turchi o dagli arabi, quindi difficilmente gestibile soprattutto militarmente.

Massaua comunque visse la sua vita tipica di città araba, dedicandosi al commercio. L’Etiopia, e di riflesso i Paesi a lei confinanti, infatti viveva anche di prodotti che le giungevano via mare attraverso quell’isola, come risulta dall’efficace descrizione secentesca fornitaci ancora dal gesuita Barradas, che ci offre una visione rilevante sulla sua importanza commerciale: “bisogno di provvedersi dal di fuori [dell’Etiopia] di moltissime cose che là non si fabbricano, specialmente armi e tessuti. Delle armi già ho parlato di sopra; dei tessuti … tappeti d’ogni sorte, tanto ordinari che di prezzo; … Tutte queste mercanzie, e anche altre, specialmente utensili di uso domestico, tanto di vetro che di porcellana, vengono durante grande parte dell’anno le carovane dall’interno a comperare a Massaua e le pagano coll’oro che traggono dal Nareà e dai paesi vicini. E si può dire che tutto l’oro che si trova in Etiopia va a finire a Massaua, donde passa nell’Indie e nell’Arabia. Quando però i mercanti trasportano essi stessi le merci nel Tigrè, in cambio di queste accettano anche bestiame o altre merci, che le carovane abissine sogliono portare a Massaua pel traffico. Le mercanzie che si trovano in copia a Massaua e vengono a cercare i mercanti arabi ed indiani sono (oltre il bestiame, come buoi, capre, cavalli) l’avorio, il muschio, le pelli, tanto vaccine che caprine, molta cera, moltissimo miele e burro in tale abbondanza che Massaua sola basta a rifornire Suachin e tutta l’Arabia. Non parlo di viveri, come granaglie, erbaggi, legumi e simili, perchè di questi, che pure inabbondanza sono trasportati dalle carovane abissine a Massaua, non si sogliono fare scambi co’ mercanti stranieri, ma la massima parte viene consumata a Massaua ed Archico, che difettano di ogni cosa. Tuttavia i Turchi per provvedersene sono costretti ad attendere le navi dell’Indie che portino i tessuti, perchè solo in cambio di questi gli Abissini vendono i prodotti delle loro terre. Quando io vi giunsi, Massaua provava una grandissima carestia di viveri, ma non appena si sparse la voce ch’era giunta una nave dall’India, che tosto accorsero numerose carovane e la città si rifornì in abbondanza. … Aggiungo che si potrebbe fare altresì buon commercio colla madreperla, che trovasi in abbondanza intorno all’isola di Dalek e alle altre tutte in vicinanza di Massaua. Al presente la pesca rende poco, tanto per la mancanza di pescatori, quanto perchè quei pochi che si danno a tale industria non si spingono al di là di sette braccia di fondo. Che se i pescatori fossero più numerosi e si spingessero a maggiore profondità non solo si caverebbe grandissima quantità di madreperla, ma è probabile che si troverebbero le stesse perle”[21].

Tale stato commerciale di Massaua rimase invariato nel corso dei secoli successivi, sin quando, secondo gli scritti del vescovo Guglielmo Massaja, i Turchi affidarono il controllo della città al capo dei Belau, tribù di Habab[22].

Questi, investito del titolo arabo-turco di Naib (principe), aveva residenza ad Arkiko e fu il legittimo Signore di Massaua fino alla dominazione egiziana[23].

Le fonti consultate per tracciare un sufficiente profilo della città di Massaua sono costituite dagli scritti di alcuni viaggiatori e studiosi che ebbero modo di visitarla durante la seconda metà del XIX secolo.

Tra questi, il missionario Massaja[24], i consoli Russel[25], Raffray[26] e Rohlf[27], i viaggiatori italiani Antinori[28], Issel[29], Matteucci[30], Vigoni[31], Pennazzi[32] e Bucci[33], del governatore civile della neo Colonia Eritrea Ferdinando Martini[34] e degli studiosi Alamanni[35] e G.B. Beccari[36].

Sempre secondo la relazione citata del Massaja, sembra che nel 1847 il Governatore di Massaua avesse distrutto Arkiko e, dopo aver allontanato il Naib, vi abbia costruire un forte per custodire l’acqua destinata a Massaua.

L’ufficiale di marina francese Stanislao Russel, in visita in quei luoghi come ambasciatore di Napoleone III, nei suoi scritti[37] non fece menzione del forte di Arkiko, confermando però il passaggio politico descritto dal Massaja. Aggiunse che l’anno seguente, 1848, il Governatore ottomano, con il beneplacito dell’Inghilterra, prese di fatto possesso di Arkiko, riportando il Naib al potere.

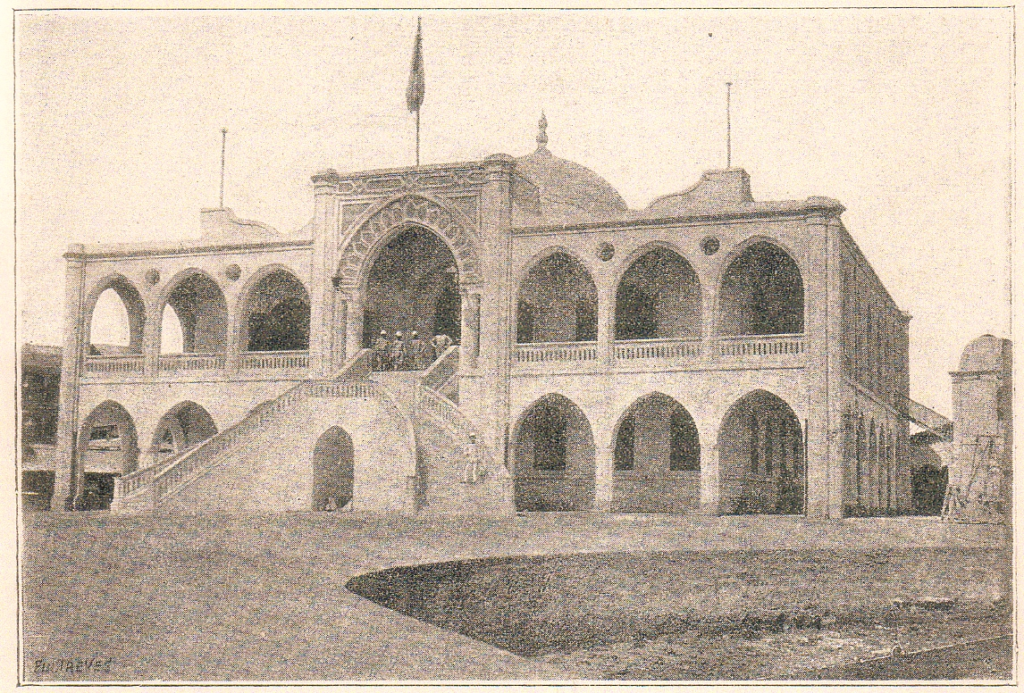

Nel 1865, in seguito a un Trattato, la Porta[38] cedette Massaua al khedivè d’Egitto, in compenso di un aumento nel tributo[39]. L’Egitto la occupò nel 1872, ponendovi come Governatore lo svizzero Werner Munzinger.[40]

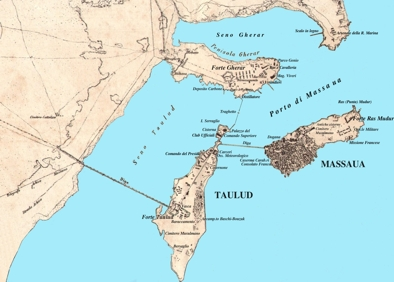

L’isola di Massaua venne unita alla terraferma dallo stesso Munzinger mediante due dighe; la prima, della lunghezza di circa 420 metri, congiungeva quest’isola con Taulud e, la seconda, di circa 1.030 metri[41], univa Taulud alla costa.

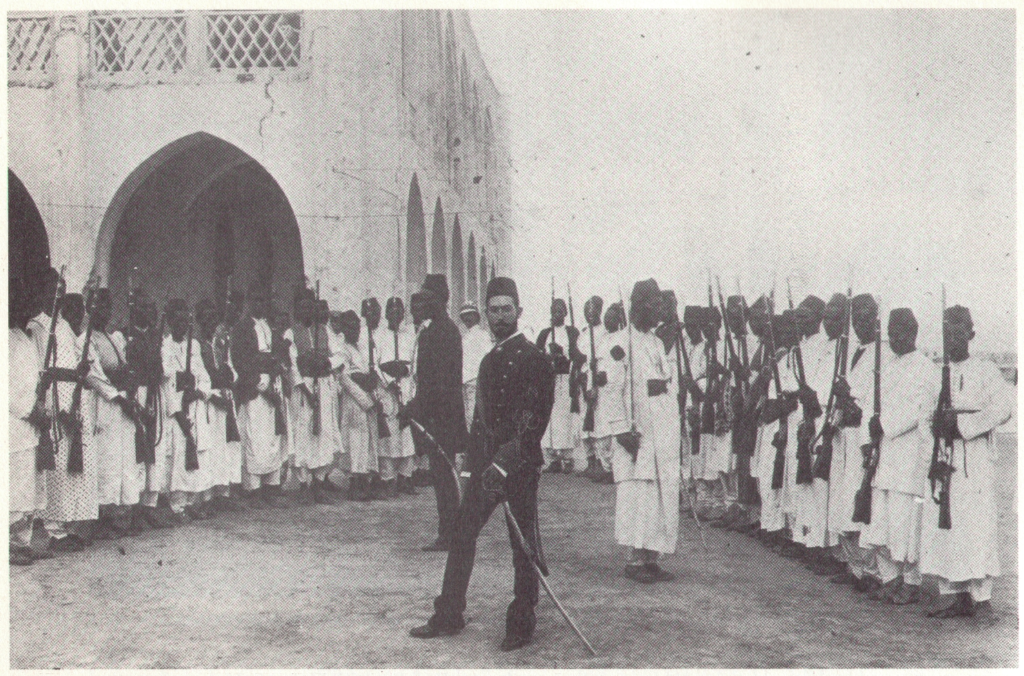

A Munzinger subentrò Alì el Din[42], come ricorda nel 1880 il console tedesco Gherard Rolhfs. Ad Alì el Din successe nel 1884 Mason bey, sostituito poi da Izzet bey, che nel febbraio 1885 si trovò a ricevere ed a “sbrigare”, suo malgrado, l’occupazione italiana dell’isola.

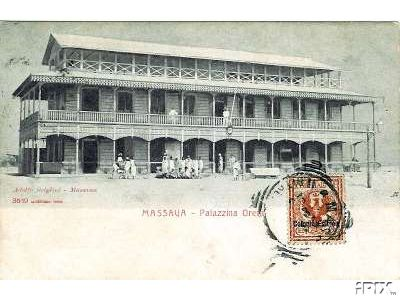

Gli italiani governarono la città attraverso un condomino con l’Egitto, concluso con un atto di forza nel dicembre del 1885 che espulse gli ultimi funzionari khediviali.

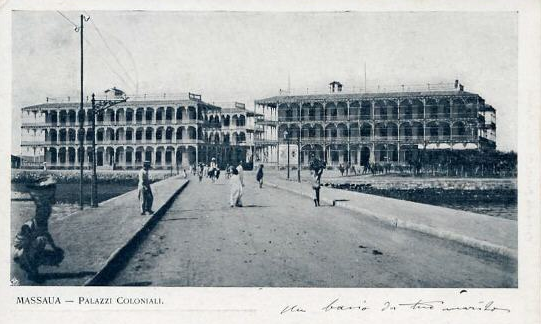

Da quell’anno, il possedimento italiano accompagnò la storia dell’Italia in quel lembo d’Africa. Con la nascita della colonia Eritrea (1° gennaio 1890), ne rimase la capitale sino al 1897, sostituita da Asmara.

[1] Ennio Quirino Mario Alamanni, La Colonia Eritrea e i suoi commerci, Fratelli Bocca Editori, Torino 1891.

[2] Cfr.: Salvatore Tedeschi, La questione di Bad’ì, in “Rivista degli Studi Orientali”, Roma, vol. LVIII, fasc. I-IV (1984), 1987.

[3] Cfr.: Consociazione Turistica Italiana, Africa Orientale Italiana, Milano, 1938. 16°, pp. 176-177.

[4] Cfr.: Ho Preste Joam das indias. Verdadera informacam das terras do Preste Joam, segundo vio y escreueo ho padre Francisco Aluarez capello del Rey nosso senhor. Agora nouamẽte impresso por mandado de dito senhor em casa de Luis Rodrigues liureiro de sua alteza. Lisboa, 1540. Sulle origini ed i risultati di questa ambasciata portoghese.

[5] Cfr.: Carta das Novas que vieram a el Rey nosso Senhor do descobrimento do Preste Ioham.

[6] Bar = mare, Nagas = Re.

[7] Cfr.: Iacopo Morelli, Dissertazione intorno ad alcuni viaggiatori eruditi Veneziani poco noti …, Venezia, Zatta, 1803, pp. XVI.

[8] Cfr.: Il Trattato di Terra Santa e dell’Oriente di Frate Francesco Suriano, missionario e viaggiatore del secolo XV, edito per la prima volta nella sua integrità su due codici della Comunale di Perugia e sul testo Bindoni dal Padre Girolamo Golubovich, Milano, Tipografia Editrice Artigianelli, 1900. 8°, pp. LXII-285. Sul Giovanni Battista Brocchi vedi: Ghinzoni P., Un’ambasciata del Prete Gianni a Roma nell’anno 1481, in: “Archivio Storico Lombardo”, Milano, Anno XVI, Serie Il, Vol. VI, fasc. I, 1889, pp.145-154.

[9] Cfr.: Itinerario di Ludovico de Varthema bolognese nello Egypto, nella Surria, nella Arabia deserta et felice, nella Persia, nella India et nella Etiopia. La fede el vivere et costumi de tutte le prefate provincie. A cura di Paolo Giudici con prefazione, note e illustrazioni, Milano, Edizioni “Alpes”, 1928. 16°, pp. 348.

[10] Cfr.: Lefevre Renato, L’Abissinia nella cartografia medievale, in: “Le Vie del Mondo”, Milano, Anno VIII, n. 2, febbraio 1940, pp. 173-181.

[11] Cfr.: RICCI Lanfranco, Museo archeologico di Asmara. Itinerario descrittivo, Roma, Istituto Italo-Africano, 1983. 8°, pp. 37.

[12] La Relazione del Bermudez fu inserita nel volume del La Croze V. M., Histoire du Christianisme d’Ethiopie et d’Armenie, A La Haie, Chés La Veuve Le Vier, & Pierre Paupie, 1739. 16°, pp. 92-265.

[13] Cfr.: Emmanuele da Rennes, Compendio della vita e del martirio del P. Agatangelo da Vendôme e del P. Cassiano da Nantes sacerdoti cappuccini. Estratto da molti Manoscritti contemporanei, che si conservano negli Archivi dei Cappuccini di Tours e di Rennes [Con nota introduttiva di Antonio d’Abbadie], Milano, Tipografia di San Giuseppe, 1883. 8°, pp. 175.

[14] “…tanto che fino a’ dì nostri i re di Portogallo dovettero ogni anno spedire soccorsi di danaro ai figli di quei primi Portoghesi [rimasti in Abissinia], onde in qualche modo si sostentassero”. Cfr.: Beccari Camillo, Il Tigre descritto da un missionario del secolo XVII, Roma, Tipografia dell’Unione Editrice, 1909. 8°, pp. 110.

[15] Cfr.: Beccari Camillo, Il Tigré descritto da un missionario gesuita del secolo XVII (P. Emmanuele Barradas). Roma, Tipografia dell’Unione Editrice, 1909. 8°, pp. 114. (= Istituto Coloniale Italiano =). Ap. 111.

[16] Cfr.: Beccari Camillo, op.cit., p. 105.

[17] Cfr.: Beccari Camillo, op.cit., pp.105-112.

[18] “Quindi è che i Turchi sono costretti a farla venire da Archico, d’onde ogni giorno partono tre o quattro sambuchi (gelbe) carichi di otri d’acqua per la città”. Cfr. Cfr.: Beccari Camillo, op.cit.

[19] Cfr.: Emmanuele Da Rennes, op. cit.

[20] Cfr.: Beccari Camillo, op.cit., pp.105-112.

[21] Cfr.: Beccari Camillo, op.cit., pp.105-112.

[22] Cfr.: Relazione di Monsignor Massaia a Sua Eminenza il Card. Prefetto di Propaganda sul mar Rosso, in data Roma, 21 settembre 1850, in: Antonino Rosso, Guglielmo Massaia. Lettere e scritti minori. I: Anni 1827-1852 (n. 1-176). A cura di Antonino Rosso, Roma, Istituto Storico dei Cappuccini, 1978. 8°, pp. 211-212.

[23] L’Egitto era in quel tempo una provincia della Turchia.

[24]Fra Guglielmo da Piovà, al secolo Guglielmo Massaja nacque a Piovà d’Asti nel 1809. entrato nell’ordine dei cappuccini nel 1846 fu consacrato vescovo e inviato in Etiopia. Morì a San Giorgio a Cremano (Napoli) nel 1886.

[25]Il conte francese Stanislao Russel visitò Massaua nel 1858 in veste di ambasciatore per conto di Napoleone III, Imperatore di Francia. Cfr.: Russel Stanislas (Capitain de Frégate), Une mission en Abyssinie et dans la Mer Rouge, 23 Octobre 1859, 7 Mai 1860. Préface de M. Gabriel Charmes, Paris, Librairie Plon, 1884 16°, pp.XXVIII-306.

[26]Il francese Achille Raffray fu a Massaua nel 1873 dove rivestì l’incarico di Vice-Console di Francia dal 1873 al 1881. Cfr.: Raffray Achille, Afrique Orientale. Abyssinie, par Achille Raffray Chargé par le Ministère de l’instruction publique d’une mission scientifique dans l’Afrique orientale, Paris, E. Plon et C.ie, 1880. 16°, pp. XII-395. Con 10 disegni in tavv. f.t. (di cui 3 a doppia pagina ed 1 più volte piegata) e carta a 4 colori piegata in fine vol. 2a edizione.

[27]Viaggiatore tedesco, Gerhald Rohlf fu ambasciatore per conto di Guglielmo I, Imperatore di Germania ed ebbe modo di visitare Massaua in due occasioni nel 1868 e nel 1880. Portava il titolo onorifico di Bey conferitogli dall’Impero Ottomano. Cfr.: Rohlfs Gerard, L’Abissinia, Milano-Napoli-&cc., Antica Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, (1887). 8°gr. pp. (6)-258-(+4bb). Cartina a colori in tavv. f.t. 2 97 ill. in nero n.t. Traduzione abbreviata dall’edizione originale tedesca del 1883.

[28] Il marchese Orazio Antinori nacque a Perugia nel 1812. Visitò l’Abissinia e la città di Massaua in due occasioni: nella primavera del 1870 e nell’estate del 1876, per conto della Reale Società Geografica Italiana. Si spense dopo alcune settimane di malattia il 26 agosto 1882 nella stazione italiana Let Marefià in Abissinia. Cfr.: Antinori Orazio, Viaggio nei Bogos. Con prefazione del march. Prof. Giacomo Antinori, Roma, presso la Società Geografica Italiana, 1887 (Stab. G. Civelli). 8°, pp.162. Con 6 disegni n.t. (= Società Geografica Italiana =). Alle pp. 39-43. Estr.:”Bollettino della Società Geografica Italiana”, Serie II, fasc. 6-11.

[29] Il geologo Arturo Issel nacque a Genova l’11 aprile 1842. Visitò Massaua nella primavera del 1870, per conto della Reale Società Geografica Italiana in compagnia di Orazio Antinori e di Odoardo Beccari. Morì a Genova il 27 novembre 1922. Cfr.: Issel Arturo, Viaggio nel Mar Rosso e tra i Bogos. Con un’appendice sul Mar Rosso nei suoi rapporti coll’Italia dopo il 1870. Quarta edizione riveduta dall’Autore e illustrata da 27 incisioni, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1885. 8°gr. pp. (8)-213. Con 27 incisioni n.t. (15 a piena pagina).

[30] Pellegrino Matteucci nacque a Ravenna il 13 ottobre 1850. Visitò Massaua nel 1878 durante una spedizione in Etiopia organizzata dall’Esploratore, giornale di viaggi ed esplorazioni fondato nel 1876 a Milano, precursore della futura Società di esplorazione commerciale. Rientrò in Italia nel 1879 e morì a Londra l’8 agosto 1881. Matteucci Pellegrino, In Abissinia. Viaggio di Pellegrino Matteucci, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1880. 16°, pp. VII-(+1b)-316. Con 3 carte geografiche in nero piegate f.t.

[31] Giuseppe Vigoni nacque a Sesto San Giovanni il 9 luglio 1846. Si unì come turista alla spedizione commerciale Matteucci-Bianchi in Etiopia del 1878 e durante il viaggio visitò Massaua. Ricoprì la presidenza della Società di esplorazione commerciale in Africa di Milano dal 1887 fino alla sua morte, avvenuta a Milano il 15 febbraio 1914. Cfr.: Vigoni Pippo, Abissinia. Giornale di un viaggio, Milano, Ulrico Hoepli editore-libraio, 1881 (Tip. Bernardoni di G. Rebeschini e C.). 8°, pp. VIII-246. Con ritratto del negus Giovanni IV in antiporta, 32 tavv. illustrate in nero f.t., 3 panorami più volte piegati f.t., facsimile di lettera e carta-itinerario a 3 colori f.t. in fine vol.

[32] Luigi Pennazzi nacque all’Avana (Cuba) il 5 febbraio 1838 o 1839 da nobile famiglia piacentina.

Nel 1875 compì il suo primo viaggio in Africa. Vi tornò nel 1880-1881 assieme al tenente G. Bessone ed al figlio Luigi jr., recandosi da Massaua a Khartum, itinerario da lui ripercorso in senso inverso nel 1883 assieme all’avvocato Guglielmo Godio ed allo zoologo Paolo Moretti. Morì a Madrid il 23 ottobre 1895. Cfr.: Pennazzi Luigi, Spedizione Pennazzi-Bessone. Dal Po ai due Nili. I. A dorso di camello [Massaua-Keren-Kassala], Milano, Fratelli Treves, Editori, 1882. 16°, pp. XIII-(+3)-351. Con 7 carte geografiche e piante in nero piegate f.t.

[33] L’ufficiale di marina Eugenio Bucci visitò Massaua nel 1890/1891. Cfr.: Bucci Eugenio (E.B. di Santafiora), Paesaggi e tipi africani. A bordo della R.N.I. “Scilla”. Appunti e ricordi di una Campagna idrografica lungo le coste della Colonia Eritrea. Con una prefazione di Carlo De Amezaga capitano di vascello, Torino-Roma, L. Roux e C.-Editori, 1893. 16°, pp. VIII-260.

[34] Ferdinando Martini nacque a Firenze nel 1841. Scrittore teatrale, giornalista e letterato venne eletto deputato e, poi, sottosegretario in parlamento nel 1884. Nel 1892 ricoprì la carica di Ministro dell’Istruzione e dal 1897 fino al 1900 fu Commissario civile della Colonia Eritrea. Nel 1915 divenne Ministro delle Colonie e nel 1923 fu nominato senatore. Morì a Pistoia nel 1928. Cfr: Martini Ferdinando, Nell’Affrica italiana. Impressioni e ricordi di Ferdinando Martini Deputato al Parlamento e membro della Regia Commissione d’inchiesta per la Colonia Eritrea, Milano, Fratelli Treves, Editori, 1895. 4°, pp. (8)-388. Con ritratto dell’A., 152 incisioni n.t. e 2 carte a 3 colori piegate f.t. 5a edizione (2a illustrata).

[35] Ennio Quirino Mario Alamanni, soggiornò a Massaua in veste di soldato nel 1887/1888 e compì studi a fine commerciale su questa città fino al 1891. Vedi la nota N. 1.

[36] Giovan Battista Beccari non visitò mai personalmente Massaua, ma compì dettagliati studi a scopo commerciale fino al 1880. Cfr.: Beccari Giovanni Battista, Guida descrittiva economica e commerciale dei porti più ragguardevoli del Mar Rosso. Il pellegrinaggio mussulmano ed il Canale di Suez, Montevarchi, Tipografia Galassi, 1880. 8°, pp. 178.

[37] Cfr.: RUSSEL Stanislas, Une Mission en Abyssinie et dans la Mer Rouge, 23 Octobre 1859, 7 Mai 1860, Paris, Librairie Plon, 1884. 16°, pp. XXVIII-306.

[38] Ovvero il Governo turco.

[39] Cfr.: Corpo di Stato Maggiore, Notizie sulle Provincie Egiziane del Sudan, Mar Rosso ed Equatore. Traduzione del ‘Report on the Egyptian provinces’ ecc. ecc. Roma, Voghera Carlo, 1885.

[40] Giovanni Battista Beccari chiarisce che le cariche politiche ricoperte a Massaua durante la dominazione egiziana erano ripartite tra il Governatore, il Sotto-governatore (col titolo di Wakil) e il Cadi per la presidenza del tribunale civile e religioso.

[41] Le misure prese in considerazione sono quelle riportate dall’Alamanni e sembrano le più attendibili.

[42] Cfr.: ROHLFS Gerardo, L’Abissinia, op. cit., pp. (6)-258.

Index

© Il Corno d’Africa Tutti i diritti letterari e fotografici riservati