Gian Carlo Stella, 26 maggio 2004

Nel primi decenni del ‘500 quasi non esistevano europei che conoscessero la lingua dell’Etiopia, e questo per i fragili e rari contatti con questa terra ancora ritenuta misteriosa.

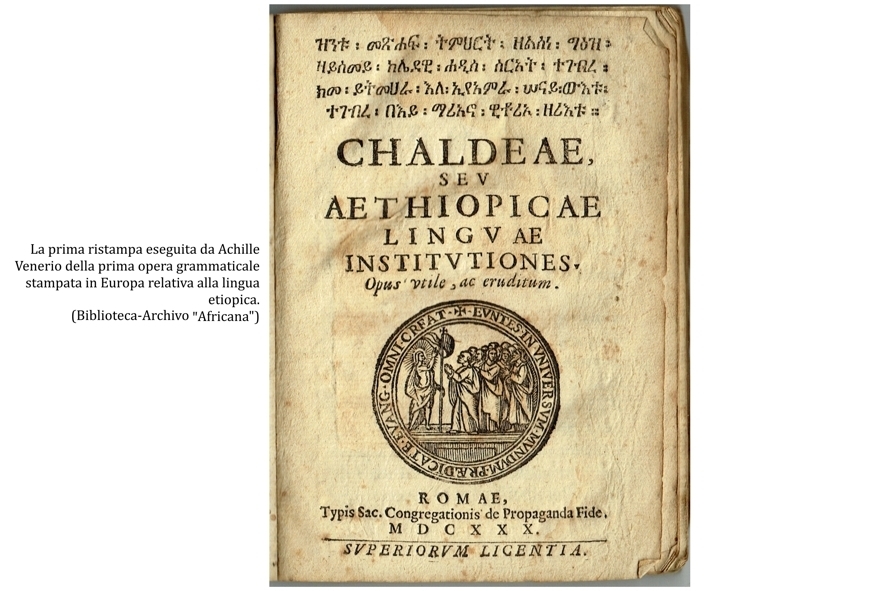

La prima grammatica etiopica, infatti, venne stampata solo nel 1552, sebbene alcuni linguisti, sulla scorta di informazioni ricevute per diverse vie, avevano già stabilito che l’Etiopia possedeva una specifica lingua con proprio alfabeto, chiamata anche “indiana” per via della credenza medievale che il regno d’Etiopia risiedesse nelle Indie.

Spicca, tra questi pochi uomini di studio, la figura del letterato francese Guglielmo Postel, di cui lo Stato francese nel 1982 ha dedicato persino un francobollo[1] per onorarne la statura che fu davvero notevole.

Postel si era interessato alla lingua etiopica per includerla nella prima grammatica poliglotta che si conosca, e che pubblicò a Parigi nella stamperia di Dionysius Lescuier nel 1538 dal titolo: Linguarum XII, characteribus differentium, alphabeti introduction ac legendi modus facillimus.….. [2]

Le lingue trattate erano: l’ebraico, il caldaico moderno (siriaco), il caldaico antico (cui intitola “a transitu fluminis”), il samaritano, l’arabo (Postel credeva che questa lingua fosse la punica), l’etiopico (che chiama “indiano”), il greco, il giorgiano, il serviano o bosniano, l’illirico, l’armeno e il latino.

Notevole, quindi, il contributo dato dal Postel alla conoscenza della lingua etiopica. Il letterato venne definito indifferentemente come grammatico, cartografo, ebraista, scienziato, umanista, illuminista, orientalista, matematico, cosmopolita, ecc.; fu senza dubbio uno degli uomini più dotti del suo tempo, ma passerà alla storia come celebre visionario, più che scienziato.

Interessante quindi ripercorrerne brevemente la vita, quasi sconosciuta.

Guglielmo Postel nacque a Doleria, parrocchia di Barenton, diocesi di Avranches, il 25 marzo 1510. All’età di otto anni perse quasi in un giorno i suoi genitori, morti per una malattia contagiosa. Maestro di scuola a 13 anni, si trasferì poi a Parigi con l’intenzione di proseguire gli studi, ma appena giunto venne sequestrato da delinquenti che lo spogliarono persino degli abiti. L’emozione fu così violenta che dovette essere ricoverato in ospedale, da dove uscì dopo due anni. Aiutato da alcuni contadini poté nuovamente ritornare a Parigi, dove entrò nel Collegio di Santa Barbara. Qui imparò, da solo con l’aiuto di grammatiche, la lingua araba e la greca.

Nel 1537 seguì a Costantinopoli Giovanni De La Foret, incaricato di stringere una alleanza con Solimano contro Carlo V. In quest’occasione visitò la Grecia, l’Asia Minore e parte della Siria, acquistando manoscritti di matematica, medicina e geografia. Nel tragitto che lo riportava in Patria, passando per l’Italia conobbe e divenne amico del letterato Teseo Ambrosio, che gli fece dono di alcuni alfabeti orientali e dell’Orazione Domenicale in caldaico e armeno. Tornato a Parigi ebbe inviti a pubblicare tali alfabeti, e nello stesso anno diede alle stampe: De originibus, seu de hebraicae…, ovvero uno studio dei dodici alfabeti diversi, affermando la discendenza di tutte gli idiomi dall’ebraico (anche la greca e la latina) e l’importanza della lingua come strumento di fusione tra i popoli.

Poi, sempre sollecitato dai dotti, nello stesso anno pubblicò la grammatica arabica, di cui aveva presentato il saggio nella: Linguarum duodecim characteribus. Nel 1539 venne creato professore di matematica e di lingue orientali nel collegio di Francia, potendo anche usufruire d’un decanato della chiesa d’Angers.

Protetto dal Re Francesco I e raggiunta una solida posizione, eccitato dalle opere rabbiniche, cominciò a ritenersi chiamato da Dio ad unire tutta l’umanità, o con la ragione o col ferro, sotto la guida del Pontefice e del Re di Francia, a cui la monarchia universale, affermava, apparteneva di diritto in causa della sua discendenza diretta dal figlio primogenito di Noe.

Il Re Francesco I, che lo teneva in grande considerazione, lo invitò a tornare nel Levante per acquistare manoscritti, offrendogli 4.000 scudi, ma Postel rifiutò, preferendo portarsi a Roma presso i Gesuiti dai quali era fiducioso trovare appoggi al suo disegno universale che intitolò “La più bella opera del mondo”.

A Roma, dove giunse nel 1544, venne ricevuto da Ignazio Di Loyola, che lo ammise nella Società in virtù della sua alta reputazione, ma ne fu poco dopo espulso ed in seguito condannato alla reclusione perpetua. Riuscito a fuggire riparò a Venezia, dove giunse nel 1547 impiegandosi come cappellano presso l’ospedale dei SS. Giovanni e Paolo.

A Venezia si infatuò di certa Madre Giovanna, una visionaria che affermava avere nel corpo sostanze umane di Cristo, e con essa il Postel credette di riuscire finalmente nel progetto della monarchia universale rifiutato dai Gesuiti.

Saputo di essere stato denunciato all’Inquisizione, si costituì spontaneamente, e tanto si difese nel processo che il tribunale l’assolse dal sospetto di eresia perché giudicato pazzo. A Venezia Postel era oggetto di risa e burla; nelle strade veniva inseguito, motteggiato, deriso e fischiato dai fanciulli. Da questa città partì nel 1549 per Costantinopoli, da dove poi si trasferì in Siria.

A Gerusalemme accolse l’invito dell’Ambasciatore di Francia, D’Aramont, di seguirlo in Oriente e in questo viaggio raccolse molti manoscritti. Da Costantinopoli ritorno in Europa, ed era a Basilea nel 1551. A Parigi, dove si stabilì verso la fine di quest’anno, riprese l’insegnamento delle matematiche e delle lingue orientali, e tale era il numero dei suoi allievi da costringerlo a radunarli nel cortile dell’università parlando loro dal balcone.

Nel 1553 pubblicò in Parigi: Le meravigliosissime vittorie delle donne[3], nella quale affermava che la Madre Giovanna (questa era morta in Venezia nel 1551 in età di 55 anni) era venuta a trovarlo a Parigi comunicandogli che lo aveva eletto primogenito della rigenerazione. “La sua sostanza e corpo spirituale – scrisse il Postel -, due anni dopo la sua ascensione al cielo, è disceso in me, e per tutto il mio corpo si è sensibilmente estesa, talmente che è dessa e non io che vive in me”.

Il libro naturalmente suscitò un immenso scandalo, da costringerlo, invitato dal Re Ferdinando I, a trasferirsi a Vienna. Minacciato della vita, riparò in Italia, ma giunto alla frontiera degli Stati Veneti venne identificato per un francescano accusato di aver ucciso un confratello ed arrestato. Messo in prigione, la stessa notte riuscì però ad evadere, riparando a Venezia, dove giunse ammalato. Qui impegnò per 200 ducati, al Duca di Baviera Ottone Enrico, gran parte dei suoi manoscritti acquistati in Oriente, e col danaro fece stampare la Vergine Veneziana[4], d’argomento simile di quella pubblicata a Parigi, ma che non destò alcuna curiosità da parte dei veneziani, i quali consideravano il Postel un pazzo.

Se ne andò quindi a Pavia, a Cremona ed infine a Roma, dove fu nuovamente arrestato e rimesso in libertà nel 1559. Da qui tornò a Parigi e quindi nuovamente a Venezia per definire la vendita di un’altra parte dei suoi manoscritti che Paumgartner, patrizio di Augusta, voleva acquistare. Non vedendolo giungere, andò egli stesso in Augusta, e dopo un travagliato viaggio da questa città si trasferì nuovamente a Parigi, dove giunse verso la fine del 1562 e con l’intenzione di stabilirsi.

Nel 1564 si ritirò nel convento di San Martino dei Campi, dove ricevette le visite dei dotti più ragguardevoli del tempo, i quali si stupivano della sua eccezionale memoria e del modo piccante di narrare. Qui morì alle 9 della sera del 6 settembre 1581, e sepolto il giorno seguente nella chiesa di San Martino.

[1] Il francobollo, creato dall’artista Marie-Noëlle Goffin, venne incluso nella “Série personnages célèbres” ed impresso in 3 milioni di esemplari.

[2] Guilielmi Postelli Barentonij diligentia… Prostant Parisiis (apud Dionysium Lescuier, sub porcelli signo, vico Hilario: e regione diui Hilarij. [Parigi] excudebat P. Vidouaeus, typis ac characteribus suis, mente Martio, 1538.Il volume, in 4° di 75 pagine non numerate, andrebbe unito a questi altri due lavori del Postel, sempre impressi in Parigi nel 1538: De originibus, seu de hebraicae linguae et gentis antiquitate; deque variarum linguarum affinitate liber, in-4°, di pp. 57 non num. e Grammatica arabica, in-4°, di pp. 44 non num., di cui la prima è sottosegnata D.

[3] Les tres merveilleuses victoires des femmes du nouveau-monde, Paris, J. Ruelle, 1553.

[4] La Vergine Venetiana: parte vista, parte provata, et fidelissimamente scritta per Gulielmo Postello, primogenito della Restitutione, et Spirituale Padre di essa Vergine / Jeremiae 31 / Creavit Dominus Jehovah / novum super terram / Appresso del Auttore / 1555. 4°, fogli 36. Cfr.: Kuntz,Marion Leathers, Guglielmo Postello e la “Vergine Veneziana”: appunti storici sulla vita spirituale dell’Ospedaletto nel Cinquecento / Marion Leathers Kuntz, Venezia, 1981.