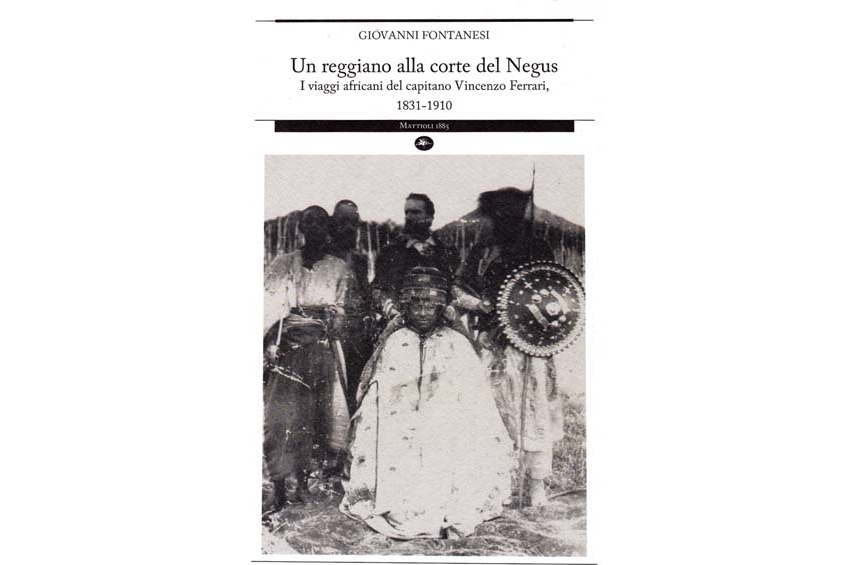

Giovanni Fontanesi, Un reggiano alla corte del Negus: i viaggi africani del capitano Vincenzo Ferrari, 1831-1910, Parma, Mattioli 1885, 2014 – ISBN 9788862614214 – 501 p., 30×21 cm, ampiamente illustrato in b/n – € 20

Si tratta di un testo che, attraverso la figura di Vincenzo Ferrari, mette in luce, con una minuziosa, imponente ed ammirevole ricerca archivistica e documentale, personaggi e situazioni legati ai primi contatti dell’Italia con lo Scioa e ai primi tentativi di instaurare rapporti commerciali e di intraprendere attività agricole nel Corno.

Vincenzo Ferrari, nato a Reggio Emilia nel 1831 da una famiglia assai in vista in città, dopo avere prestato servizio militare per undici anni (partecipando anche alla battaglia di San Martino nel 1859 e alla lotta contro il brigantaggio meridionale dal 1860 al 1866), partecipò a ben tre viaggi in Africa.

La prima occasione fu nel 1878, quando partì al seguito della spedizione organizzata da Pellegrino Matteucci, per conto di alcuni importanti industriali (tra i quali Pirelli, Erba, Gondrand e alcuni tra i più alti nomi dell’imprenditoria lombarda) per instaurare rapporti commerciali con lo Scioa e le zone vicine. Benché ricevuti amichevolmente dal negus Giovanni, l’esito della spedizione fu tuttavia negativo, data la povertà del paese e la scarsità dei consumi.

Tuttavia, in Ferrari era rimasto il desiderio di tornare in quelle zone, e infatti ripartì per conto proprio, con la sola compagnia del domestico Giulio Venturi, nel 1884 per Assab, da dove, munito di lettere e doni di Umberto I° (quindi come rappresentante di una missione diplomatica ai più alti vertici) raggiunge Re Giovanni per chiedere informazioni sulla disgraziata spedizione Bianchi, Monari e Diana ed ottenere la punizione dei colpevoli, ma anche per spiegare al Negus le ragioni della sopravvenuta occupazione di Massaua. In compagnia di Cesare Nerazzini, venne nuovamente accolto amichevolmente da Giovanni e, al ritorno, da re Umberto, che insignì sia lui che Nerazzini dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro.

Al suo rientro, nasce un ambizioso progetto che porterà una serie di disgrazie e fallimenti. Con un gruppo di amici reggiani e con l’appoggio “esterno” del senatore Ulderico Levi, viene fondata la “Società reggiana per l’Africa” con lo scopo di sviluppare una colonizzazione agricola nei nuovi territori conquistati tra Asmara e Cheren. Il progetto, esaminato a livello governativo, risultò troppo utopistico, nonché impegnativo per il Governo (all’epoca, Presidente del Consiglio era Crispi), che rifiutò sostanzialmente l’appoggio. Tuttavia, Ferrari partì con Gaetano Chierici e il suo nipote Goffredo, Giovanni Bandieri, Angelo Spallanzani e Medardo Ferrari, giungendo a Massaua nel gennaio 1890, per avviarsi verso Cheren. Da lì iniziò una serie di incidenti, difficoltà, disgrazie dovute parte alla sfortuna, parte all’impreparazione dei suoi componenti e al velleitarismo dell’organizzazione, che il deputato ed africanista Leopoldo Franchetti bollò con parole di fuoco. Particolarmente drammatica la figura di Bandieri, che, se dapprima strappa un sorriso al lettore (di corporatura enorme, 135 kg, solo al momento della partenza della spedizione si scopre che non è mai montato in sella in vita sua, e per di più i muli sono in grado di portare un carico di settanta chili, quindi si sfiancano sotto l’inaudito peso), si rivela poi figura tragica, preso dalla responsabilità e dall’affanno della conduzione di un ingestibile fondo agricolo, trasandato, lacero, malato (e tuttavia orgogliosamente nasconde alla famiglia e agli amici la gravità della sua situazione) finché concluderà la sua vita in un tucul.

Il progetto di fondare una Nuova Reggio sull’altopiano eritreo si concluse in un fallimento totale, nonché in un forte indebitamento personale di Ferrari, che dopo un po’ di attività politica cittadina, si spense nel 1910.

La sfortuna in un certo senso lo perseguitò ancora, dato che il lascito di oggetti africani da lui donati ai Musei di Reggio Emilia venne in maggior parte disperso dopo che, prestati molti reperti alla Mostra d’Oltremare di Napoli nel 1939, l’entrata in guerra dell’Italia ne provocò la perdita.

Le certosine, lunghissime, pazienti ricerche di Giovanni Fontanesi hanno prodotto un’incredibile raccolta di materiali archivistici, documenti, immagini che permettono di ricostruire, letteralmente giorno per giorno, gli sviluppi delle spedizioni di Ferrari in Africa. La struttura del testo presenta per ogni capitolo, dopo un’ampia trattazione degli avvenimenti, una serie di appendici con biografie, cronologie, alberi genealogici e con un’amplissima serie di immagini anche rare. Da notare poi che su 500 pagine più di trecento sono dedicate a riportare (anche con le cancellazioni ed evidenziazioni degli originali) i documenti rintracciati dal sapiente lavoro dell’autore.