Vincenzo Meleca

Recentemente ho avuto notizia di alcuni episodi o mi sono imbattuto in oggetti che mi hanno incuriosito non poco. Il primo riguarda tre battelli della Regia Aeronautica di stanza a Massaua, il cui compito principale era di prestare soccorso agli equipaggi degli aerei eventualmente caduti in mare, di cui si sono perse le tracce dopo l’occupazione di quella città da parte delle truppe britanniche, indiane e francesi nei primi giorni dell’aprile 1941.

Sempre in quel periodo si sono perse le tracce di un grosso rimorchiatore della Regia Marina che fu visto da Aldo Marchese arenato sull’isola di Norah due settimane dopo la caduta di Massaua.

Infine il terzo piccolo mistero. Ai primi di maggio 2018 ho fotografato sull’isola di Dur Gaam due proietti di artiglieria navale risalenti senz’altro alla Seconda Guerra Mondiale. Ma non ci sono spiegazioni “storiche” che giustifichino la loro presenza su quell’isola.

Mi auguro che questi tre piccoli misteri incuriosiscano anche i lettori de Il Corno d’Africa e, magari, tramite qualcuno di essi, venga fuori qualche informazione chiarificatrice.

Il mistero dei battelli R.A.M.A. della Regia Aeronautica

In un mio articolo del 2011[1], poi ripreso nel libro “Storie di uomini, di navi e di guerra nel Mar delle Dahlak”, narravo la storia dell’autoaffondamento nel porto e nella rada di Massaua e nelle vicinanze delle isole di Nocra e Dahlak Kebir di molte navi, quasi tutte mercantili, avvenuto tra il 3 e l’8 aprile 1941, a cavallo della caduta della città nelle mani delle truppe britanniche, indiane e francesi.

Sulla scorta di ulteriori ricerche, sono emerse alcune informazioni che consentono di integrare quanto scritto a suo tempo.

Innanzitutto, a Massaua vi erano altre tre imbarcazioni militari, in precedenza non citate, e cioè i Motoscafi Soccorso d’Alto Mare R.A.M.A. 1010, 1011 e 1012[2].

Questi battelli erano in carico alla Regia Aeronautica con lo scopo di poter soccorrere con la massima tempestività piloti ed equipaggi degli aerei eventualmente caduti in mare e per tale motivo la loro costruzione era stata affidata ai cantieri Baglietto di Varazze, che ne costruirono una ventina, basandosi sul progetto dei MAS 500 “Velocissimo”.

Se di questi mezzi si hanno pochissime informazioni, ancor meno se ne hanno dei tre di stanza a Massaua. Nei pochissimi documenti conservati presso l’Ufficio Storico della Marina Militare e da me consultati, ho trovato soltanto traccia delle attività di navigazione dei R.A.M.A. 1010 e 1012 che, nel 1940, erano gestiti -il termine “gestiti” non è corretto, ma non saprei quale utilizzare, in assenza di specifica documentazione della Regia Aeronautica e della Regia Marina- dalla 21^ Squadriglia MAS comandata dal Tenente di Vascello Stanislao Ferraro. Da tale documentazione risulta che il primo di questi due motoscafi, nel giugno 1940, al comando del Guardiamarina Gerardo Misano, non fece neppure un’uscita in mare, mentre il secondo effettuò, tra luglio, agosto e settembre 1940, quattro attività di navigazione, rispettivamente al comando, le prime due, del 2° Capo Nocchiero Giovanni Cattaruzza e le altre del Nocchierò di 1^ Classe Mario Cassetti e del 2° Capo Nocchiero Costantino Athanassopulo e percorrendo complessivamente 23 miglia a luglio, 35 ad agosto e 6 a settembre.E’ assai probabile che siano stati definitivamente ceduti alla Regia Marina e da questa inquadrati nella Flottiglia Motoscafi (la flottiglia, costituita il 16 febbraio 1941, comprendeva la 21^ Squadriglia M.A.S., la Squadriglia motoscafi veloci su quattro unità, la Squadriglia motoscafi ceduti dall’Aeronautica –R.A.M.A. 1010, 1011, 1012-, la Sezione sambuchi [3]).

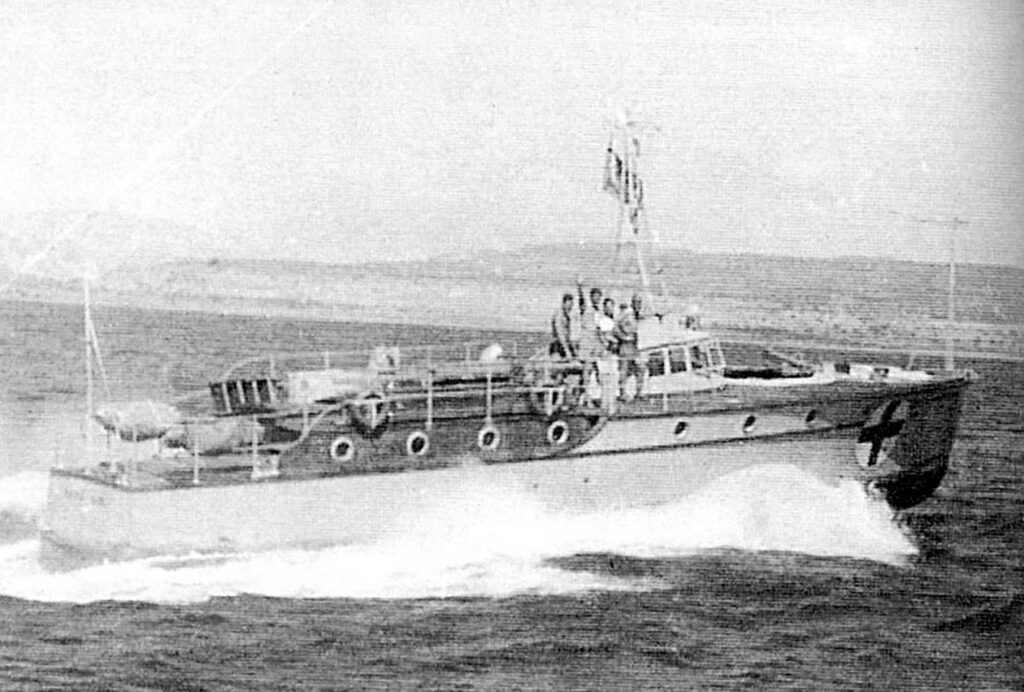

Un R.A.M.A. ripreso probabilmente al largo di Cadimare, vicino La Spezia

La scarsità di notizie su questi mezzi non consente di poter azzardare delle ipotesi circa il loro armamento, anche se alcune fonti sostengono che a Massaua fossero stati effettuati dei lavori per consentire il lancio di siluri. Secondo una prima fonte[4], a Massaua i tre R.A.M.A. sarebbero stati modificati per essere armati con siluri e cariche di profondità), informazione confermata da Carlo Sabatini, in “La fine delle unità militari italiane in Mar Rosso e l’internamento degli equipaggi in Arabia Saudita”, Bollettino d’archivio dell’USMM, dicembre 2002. Secondo un’altra fonte[5] uno dei motoscafi ceduti dall’Aeronautica, il R.A.M.A. 1010, prima di fuggire verso lo Yemen per evitare la cattura, aveva sbarcato sulla banchina del porto di Massaua gli ultimi siluri disponibili. Cfr. USMM, Le operazioni in Africa Orientale, Roma, 1976, p. 144 e http://conlapelleappesaaunchiodo.blogspot.it/2015/07/mas-213.html).

Si presume che, alla caduta di Massaua, due unità, i R.A.M.A. 2011 e 2012, siano state autoaffondate. Anche se non si sa, ovviamente, se nel porto oppure nei pressi di una delle isole di Nocra e di Dahlak Kebir.

Il terzo, il R.A.M.A. 2010, riuscì invece a raggiungere le coste della penisola araba con a bordo il Capitano di Corvetta Carlo Albini, il Tenente di Vascello Lorenzo Lupi, il 2° Capo meccanico Gori Podestà, il Sottonocchiero Lino Cescotti, i meccanici Bernardino Severino e Cosmo Pasciuto[6] ed un altro ufficiale di rimasto non identificato. I sette, con l’autorizzazione dell’ammiraglio Mario Bonetti, Comandante Superiore Navale per l’Africa Orientale Italiana, lasciarono Massaua a bordo del battello, raggiungendo prima Cunfida, sulla costa araba e quindi, via terra, Gedda, dove giunsero il 24 aprile[7].

Le condizioni del campo di internamento erano pessime, tanto che il successivo 28 aprile, a seguito delle proteste del comandante Gasparini e della legazione d’Italia, l’equipaggio del R.A.M.A. 1010 e del Tigre, unitamente a quelli del Pantera ed ai superstiti del Manin, veniva sistemato nell’isola quarantenaria di El Uasta[8].

E’ molto probabile che sia proprio questo battello quello raffigurato in una foto, riportata nella pagina seguente, tratta dal libro di Jon Sutherland e Diane Canwell “The RAF Air Sea Rescue Service 1918-1966″, il che starebbe a significare che il nostro personale o non lo autoaffondò oppure lo fece, ma non in modo irreparabile, consentendo così agli inglesi di recuperarlo e farlo utilizzare dalla RAF a Port Said nel 1944-45, come recita la didascalia[9].

Foto di un R.A.M.A. (probabilmente il 1010) usato dalla RAF per il soccorso aeromarittimo a Port Said nel 1944-45. (Da: “The RAF Air Sea Rescue Service 1918-1966” di Jon Sutherland e Diane Canwell)

Il mistero del rimorchiatore fantasma di Norah

A pag. 209 del libro di Aldo Marchese “Vita ed avventure nel tramonto dell’Impero”, si legge: “Il 20 aprile (1941) a sera attracchiamo nella parte più meridionale di Norah (Arcipelago Dahlak, Eritrea), dove sappiamo che vi sono due villaggi. Per evitare eventuali sorprese, stabiliamo dei servizi di guardia e a turno dormiamo per terra qualche ora. Mentre all’alba (del 21 aprile 1941) ritorniamo a bordo, appaiono nelle vicinanze alcuni indigeni: alle nostre domande non sanno rispondere. Non hanno notizia di alcun rimorchiatore arenato nelle vicinanze. Bordeggiamo prima da ovest ad est e puntiamo poi direttamente a nord. Finalmente, proprio quando ci apprestavamo ad attraccare in qualche insenatura con l’intenzione di inviare qualcuno al villaggio più vicino per avere notizie, ecco il rimorchiatore. Nei confronti del nostro sambuco appare come una cosa grande e magnifica: è lungo quasi venti metri e gli ottoni dei suoi rivestimenti brillano al sole. E’ stato sospinto per alcuni metri sulla spiaggia ed è letteralmente sprofondato nelle sabbie. Per rimetterlo a galla sarebbe necessario l’ausilio di un altro rimorchiatore di pari forza e grandezza. Gli Ufficiali, un tenente ed un sottotenente di vascello, mi accolgono con cordialità e, quando apprendono lo scopo del mio viaggio, mi ringraziano calorosamente. Mentre assolvevano un’ultima missione, una avaria al motore, sopravvenuta durante l’imperversare di un’insolita mareggiata, impedì loro di evitare le secche dove si erano arenati. Dopo aver comunicato ad Assab la loro posizione e la loro situazione, anche la radio di bordo cessò di funzionare.”.

Ma quale rimorchiatore poteva essere quello visto da Marchese a Norah, isola situata ad oltre una quarantina di miglia a nord-est di Massaua, a distanza di quasi due settimane dalla caduta di Massaua?[10]

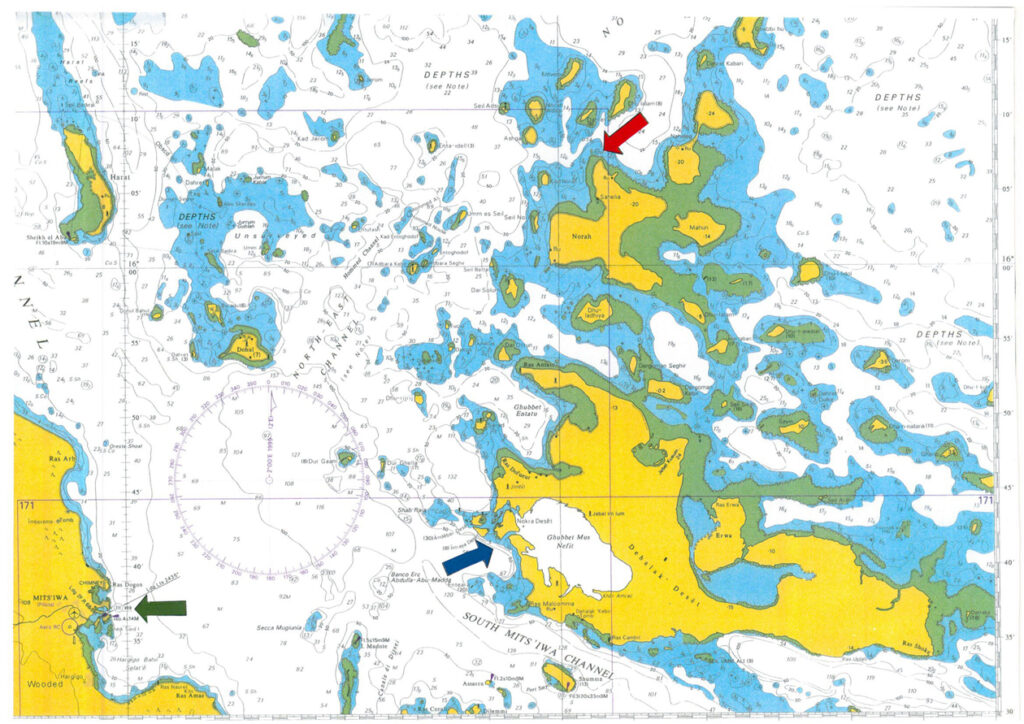

La freccia verde indica il porto di Massaua, da cui partì il rimorchiatore sconosciuto, quella blu le isole di Nocra e Dahlak Kebir, dove avrebbe dovuto andare per autoaffondarsi, quella rossa la punta settentrionale dell’isola di Norah, dove il rimorchiatore si arenò

In base alle dimensioni, stimate da Aldo Marchese in una ventina di metri di lunghezza, escluderei il Baia (peraltro affondato nel febbraio 1941 e di cui non risulta il recupero), nonché l’Ausonia, il Malamocco, il Panaria e il Porto Venere, per i quali le informazioni tratte da “Navi militari perdute” (informazioni da prendere comunque con le molle, vedasi il caso del Nazario Sauro e dell’Urania), sembrerebbero dare per certa la loro perdita.

In teoria si potrebbe pensare ad uno dei due rimorchiatori di uso locale (o rimorchiatori portuali), il Formia e San Paolo, per i quali il citato testo dell’USMM afferma che furono autoaffondati “ma non si sa in quali circostanze”. Il problema è che il San Paolo era lungo 24,90 metri fuori tutto, ed il Formia addirittura 29,42, quindi ben più dei “quasi venti metri” stimati da Marchese. Certo, bisogna considerare che la stima di Marchese (che era comunque un militare) è stata fatta “ad occhio” e quindi poteva anche sbagliare di due o tre metri, ma non di cinque o dieci.

Non restano a questo punto che l’Oneglia ed il Pirano. Anche in questo caso, la documentazione, anche quella conservata presso l’Ufficio Storico della Marina Militare, è estremamente limitata, per cui di questi due rimorchiatori si sa ben poco.

L’Oneglia, ex Virginia, costruito nel 1931 ed acquistato dalla Regia Marina nel 1936 e radiato il 10 ottobre 1946, che dislocava 30 tonnellate, era lungo 16 metri, largo 3,50 metri, con immersione 1,50 metri. Era dotato di una sola elica e di un solo timone, poteva raggiungere una velocità di 6 nodi.

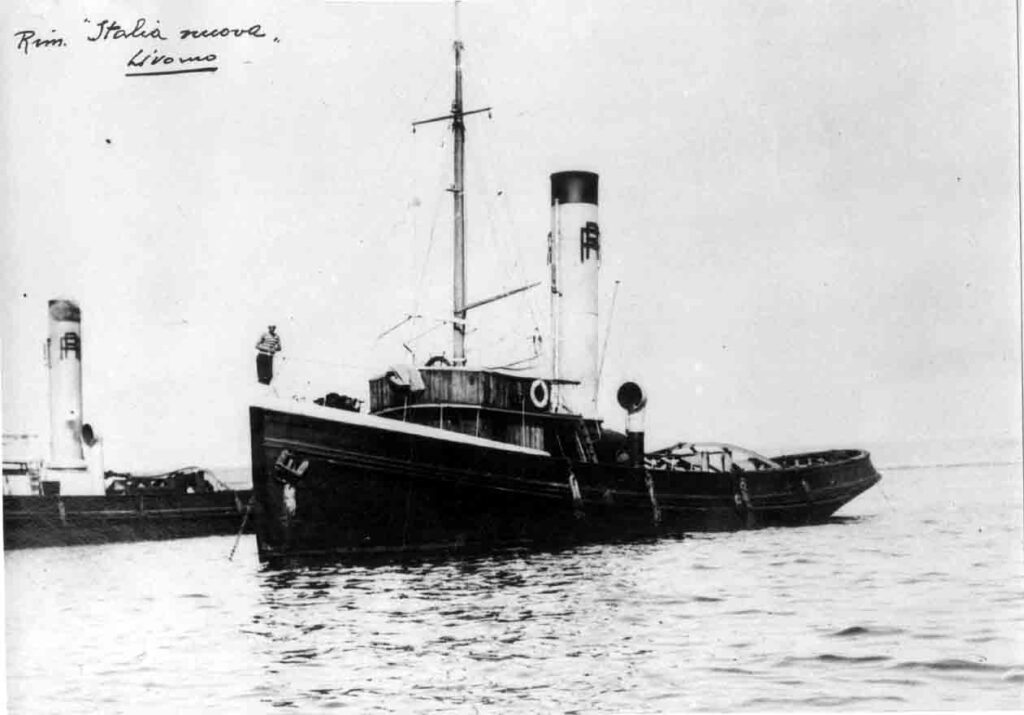

Del Pirano (o, secondo i documenti conservati presso l’USMM, Pirano II), ex rimorchiatore portuale Italia nuova, costruito nel 1919 in Olanda, acquistato dalla Società Rimorchiatori Riuniti di Livorno ed entrato in servizio con la Regia Marina il 5 ottobre 1935, risulta che avesse un dislocamento di 40 tonnellate, una lunghezza di 15,60 metri, una larghezza massima di 3,60 metri ed un’immersione di 1,40 metri.

Il rimorchiatore mercantile Italia nuova, poi acquistato dalla Regia Marina e ribattezzato Pirano

Dotato di una sola elica e di un solo timone, poteva raggiungere una velocità di 6,5 nodi. Per entrambi non vi sono altre informazioni disponibili circa la motorizzazione, l’armamento e la composizione dell’equipaggio, ma è interessante notare l’annotazione contenuta nell’archivio dell’USMM che, sempre per entrambi, indica testualmente “Si ritiene catturati dal nemico il 29 aprile 1941” mentre il già citato libro “Navi militari perdute” afferma invece essere stati “abbandonati nell’aprile 1941 all’ancoraggio dell’isola di Nocra (Mar Rosso)”.[11]

Il mistero, dunque, non si è risolto, ma almeno si è ristretta la ricerca.

Il mistero dei proietti[12] di Dur Gaam

La mattina del 29 aprile 2018, camminando lungo lo stretto arenile della costa settentrionale dell’isola di Dur Gaam notavo uno strano oggetto, appena lambito dalle onde. Avvicinatomi notavo che si trattava di un grosso proietto d’artiglieria parzialmente sepolto nella sabbia e incastrato in un pezzo di roccia corallina. Ad una trentina di metri più avanti, c’era un altro proietto di calibro inferiore. Dopo averli fotografati e misurati prendevo atto che il primo era di calibro 152 mm ed il secondo di 120 mm. Cosa ci facevano lì? Era il risultato di uno scontro navale avvenuto nelle vicinanze? Oppure erano proietti sparati contro la batteria “Borsini” della Regia Marina, situata proprio sull’isola?

Il proietto da 152 mm…

…e quello da 120 mm

Qui non posso non fare una breve digressione sul sistema di artiglierie costiere che la Regia Marina aveva creato a protezione di Massaua, la sua base navale più importante del Mar Rosso[13].

Tralasciando le batterie contraeree, quelle navali erano state dislocate sulle seguenti isole: Dahlak Kebir (batteria “Acerbi-Ma 314”, con quattro pezzi da 102/35), a Shumma (batteria “Quarto”, con quattro pezzi da 120/45), Dilemmi (batteria “Grabau”, con tre pezzi da 120/45), Dohul ( batteria “Taranto” con tre pezzi da 152/45 e batteria “Eritrea” con due torri binate da 120/45), Dur Gaam (batteria “Borsini”, con tre cannoni da 120/45) ed infine Harmil (batteria “Giulietti” con quattro pezzi da 120/45).

Per quanto riguarda l’impiego di tali artiglierie, tiri di prova e di esercitazione a parte, a quanto risulta l’unica che utilizzò realmente i propri cannoni fu la batteria “Giulietti”, in occasione dello scontro a fuoco con il cacciatorpediniere britannico Kimberley, che aveva prima danneggiato e poi affondato il nostro cacciatorpediniere Francesco Nullo il 21 ottobre 1940 [14].

Perchè questa digressione?

La risposta sta nel fatto che pur essendo i due proietti in condizioni tali che, ad un esame superficiale come quello che ho potuto fare io, non si può capire se sono italiani o britannici, essi risalgono senz’altro alla seconda guerra mondiale e non possono non provenire dalle artiglierie navali di una delle due Marine o costiere della marina italiana. (nel dopoguerra, infatti, e fino al termine della guerra di indipendenza eritrea non vi furono navi delle Marine etiopica o sovietica dotate di artiglierie di quei calibri, né furono utilizzati in quell’area del Corno d’Africa da parte delle truppe etiopiche, cubane e sovietiche –da una parte- ed eritree –dall’altra- artiglierie terrestri di quei calibri).

Dunque, il problema è cercare di capire se sono proietti italiani o britannici, da dove provengano e come siano arrivati a Dur Gaam.

Isola di Dur Gaam: le frecce gialle indicano la posizione dei due proietti (a sinistra quello da 152mm, a destra quello da 120mm): 15°47’07,70”N-039°45’03,74”E. La freccia rossa indica la posizione della batteria da 120mm “Borsini”: 15°47’10,99”N-039°45’15,08”E.

L’elemento che potrebbe fornire qualche soluzione al problema è il proietto più grande, quello da 152mm

Circa la sua nazionalità, l’unico indizio è il posizionamento della corona di forzamento, caratteristica che potrebbe essere (o essere stata) tipica del munizionamento di qualche Marina particolare. Purtroppo, nonostante le mie ricerche e l’aiuto di alcuni esperti, non è stato possibile dare una risposta a questa domanda.

Sulla sua provenienza occorre fare due ipotesi: se fosse italiano, l’unica batteria della Regia Marina dotata di pezzi da 152 mm era la “Taranto”, dislocata sull’isola di Dohul.

In teoria, la gittata massima dei suoi tre cannoni Ansaldo M-1911S (19.400m[15]) avrebbe potuto coprire la distanza tra Dohul e l’isola di Dur Gaam (circa 18 km), ma ciò non avrebbe avuto senso, perché si sarebbe sparato su un bersaglio dove c’era un’altra batteria italiana (la Borsini). Così come non avrebbe alcun senso ipotizzare tiri di addestramento, che non si fanno con la carica massima nè con puntamento verso bersagli “amici”.

Inoltre, non è ipotizzabile che i cannoni della “Taranto” siano stati impiegati dagli inglesi, una volta che essi occuparono Dohul, perché erano stati irreparabilmente resi inservibili, danneggiando le volate e distruggendo gli otturatori, dai nostri serventi ai pezzi, come è possibile vedere ancor oggi.

Isola di Harmil: proietti da 120mm sparati dal Ct britannico Limberley verso la batteria Giulietti e raccolti nei pressi di una piazzola

Se invece il proietto fosse inglese, la sua presenza a Dur Gaam sarebbe ancor più misteriosa, in quanto gli unici conflitti a fuoco avvenuti nei pressi o all’interno dell’arcipelago furono lo scontro avvenuto il 21 Ottobre 1940 tra una formazione navale italiana ed una alleata[16], avvenuto a N-N-W dell’isola di Jabal-at-Tair, ad oltre 130 chilometri ad Est dell’arcipelago delle Dahlak; lo scontro avvenuto alcune ore dopo nei pressi dell’isola di Harmil tra il cacciatorpediniere britannico Kimberley e quello italiano Francesco Nullo; lo scontro tra l’incrociatore sudafricano Capetown e i due nostri MAS 213 e 216, avvenuto tra la costa eritrea e l’isola di Kad Hu.

Nel primo, il Leander, unica nave dotata di cannoni da 152 mm, sparò ben 129 colpi di questo calibro. Nessuno andò a segno e caddero pertanto tutti i mare aperto. Non vi è nessuna possibilità quindi che il proietto di Dur Gaam possa essere uno di quelli.

Nel secondo, che portò all’affondamento del nostro Ct Nullo da parte del Ct inglese Kimberley, tutte le artiglierie coinvolte (quelle delle due navi e quelle della batteria Giulietti) erano di calibro 120mm. A difesa del Ct Kimberley intervenne verso la fine l’incrociatore Leander, ed è possibile che abbia sparato qualche colpo da 152mm contro la nostra batteria “Giulietti”.

Nel terzo ed ultimo i nostri due MAS attaccarono l’incrociatore Capetown, scortato dallo sloop australiano Parramatta e dallo sloop indiano Indus. L’incrociatore si difese con tutte le artiglierie a sua disposizione, e quindi anche con i suoi 8 cannoni da 152 mm, ma fu silurato e gravemente danneggiato dal MAS 213[17]. E’ possibile che qualche colpo da 152 sia finito sull’isola di Kad Hu, distante dalla zona dello scontro una ventina di chilometri, non certo su Dur Gaam, distante una buona settantina.

In conclusione, per quanto improbabili, due sono le ipotesi che possano giustificare la presenza dei proietti sull’arenile di Dur Gaam: la prima, che, qualche tempo dopo la conquista dell’Eritrea da parte britannica e suoi alleati, l’isola sia stata il bersaglio di esercitazioni di tiro di qualche incrociatore e di qualche caccia, navi dotate, le prime di cannoni da 152mm e le seconde di cannoni da 120mm[18]. In tal caso, comunque, i proietti avrebbero dovuto cadere sul terreno, quello da 152 colpendo un blocco di corallo fossile e finendovi come incastonato (si veda la fotografia…..), essendo escluso che, per il loro peso di qualche decina di chilogrammi, siano stati trasportati dal fondo del mare fino sull’arenile, là dove li ho visti e fotografati, dalle onde o dalla marea[19].

La seconda, che qualche pescatore locale abbia trovato sull’isola di Harmil (l’unica che potrebbe giustificare la presenza di proietti dei due calibri suddetti) i due proietti, li abbia presi, per poi disfarsene, per imprescrutabili suoi motivi, a Dur Gaam.

Per entrambe queste ipotesi non ho elementi concreti che possano sostenerle.

Chi ne avesse altre, potrà senz’altro farmelo sapere scrivendomi a vincenzomeleca@yahoo.it.

Bibliografia

AA.VV., “La Marina Militare nella seconda Guerra Mondiale – Navi perdute” Tomo I USMM, 1952

Cocchia Aldo e Lupinacci Filippo, “Le operazioni in Africa Orientale”, USMM, 1976

De Domenico Francesco e Spazzapan Giorgio, “La Regia Marina e le sue 22 baleniere norvegesi” – AIDMEN – Bollettino n. 28, 2014

Levi Aldo e Fioravanzo Giuseppe, “Attività dopo l’armistizio – Avvenimenti in Egeo”, USMM, 1957

Marchese Aldo, “Vita ed avventure nel tramonto dell’Impero”, SAFGRA, 1965

Sabatini Carlo, “La fine delle unità militari italiane in Mar Rosso e l’internamento degli equipaggi in Arabia Saudita”, in Bollettino d’archivio dell’USMM, dicembre 2002

Sutherland Jon e Canwell Diane, “The RAF Air Sea Rescue Service 1918-1966″, Pen & Sword, 2010

[1] “La Scapa Flow del Mar Rosso”, su https://www.ilcornodafrica.it/st-melecascapaflow.pdf

[2] La sigla R.A.M.A. sta per “Regia Aeronautica Motoscafo d’Alto Mare”.

[3] Per quanto riguarda gli equipaggi di imbarcazioni di salvataggio dell’Aeronautica, la scarsa documentazione conservata presso gli Uffici Storici dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare indicano che essi provenivano pressochè tutti dai ranghi della Marina. Nel dopoguerra il problema fu risolto formalmente con il DPR 14 febbraio 1964 n. 237, che, all’art. 3 – Formazione dei contingenti aeronautici di leva, comma 6 prevedeva che “Per sopperire alle necessità dell’Aeronautica di elementi pratici del mare da adibirsi al servizio dei motoscafi ed ai servizi marinareschi in genere, la Marina fornirà annualmente all’Aeronautica, scegliendoli dal contingente di reclute della propria leva, un quantitativo di marinai, idonei allo scopo, che sarà determinato anno per anno, in relazione alle necessità dei servizi”.

[4] Cfr.: http://www.ww2incolor.com/italian-forces/Motoscafo+d_altomare+Rama.html.

[5] Cfr. USMM, Le operazioni in Africa Orientale, Roma, 1976, p. 144.

[6] In una cartella conservata presso l’Ufficio Storico della Marina e contenuta nel faldone intitolato “Unità Mercantili”, vi è un documento intestato “Reduci da internamento a Gedda” e datato 10 aprile 1941 che, stranamente, cita soltanto i due sottufficiali e i due marinai.

[7] Illuminante a tal proposito la lettera del capitano di corvetta Carlo Albini, che narra la fuga sua, di altri due ufficiali, di un sottufficiale e di tre marinai. I sette, con l’autorizzazione dell’ammiraglio Bonetti, lasciarono Massaua a bordo di un motoscafo, raggiungendo prima Cunfida, sulla costa araba e quindi, via terra, Gedda. Si veda il documento del reparto Informazione, uff. IV n. 28155 del 26 maggio 1941 che, censurando la lettera, la trasmetteva a Maripers, citato nel mio articolo “Fine di un sogno”, su https://www.ilcornodafrica.it/st-melecafinediunsogno.pdf.

[8] Gli equipaggi del Pantera e del Battisti venivano invece trasferiti nell’isola quarantenaria di Abu Sa’ad.

[9] La didascalia indica, sbagliando, che si tratta di un ex MAS catturato e usato dalla RAF a Port Said nel 1944-45. Altre fonti ipootizzano invece possa trattarsi di uno dei due R.A.M.A., forse il 1022, fuggiti da Rodi per approdare sulle coste turche l’11 settembre 1943 con a bordo gli equipaggi di due dei tre Cant.Z. 506 di stanza nell’isola, del personale dell’Aeronautica, dei civili. Cfr. http://www.aidmen.it/topic/135-una-ricerca-sui-motoscafi-daltura-ramaamma-dellaeronautica-militare/page-3

[10] Ricordiamo che Massaua cadde in mani britanniche, indiane e francesi l’8 aprile 1941 e che a tale data, tranne poche, tutte le navi militari e mercantili si autoaffondarono nel porto o nella rada e nei pressi delle isole di Nocra e Dahlak Kebir

[11] Cfr. Indice Navi Militari, Vol. XIII, Tomo 2°, Fasc. 6° e http://xoomer.virgilio.it/ramius/Militaria/rimorchiatori-bette.html.

[12] Nella terminologia militare per “proietto” si intende il fuso di metallo (esplosivo, perforante, illuminante, ecc.) sparato da pezzi d’artiglieria (cannoni, obici o mortai), mentre il termine “proiettile” è riservato al munizionamento d’arma leggera individuale o di squadra (per il quale si usa anche l’espressione pallottola, con riferimento alla parte espulsa dalla canna).

[13] Per chi volesse approfondire l’episodio, rinvio al mio articolo “Dal passato al presente, brandelli di storia italiana in Africa Orientale” su https://www.ilcornodafrica.it/st-melecapassato.pdf.

[14] Per la descrizione di questo episodio, rimando il lettore al mio articolo “Tragedia alle Dahlak! L’affondamento del Francesco Nullo”, su https://www.ilcornodafrica.it/st-melecatragedia.pdf.

[15] Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/152/45_S._Mod._1911. Secondo altre fonti la gittata sarebbe stata di 22.600 m. (Cfr. Aldo Fraccaroli “Italian Warship of World War II”, Ian Allan Editore 1968).

[16] Quella italiana era composta daI cacciatorpediniere italiani erano il Leone, Francesco Nullo, Pantera e Nazario Sauro, mentre le navi alleate, di scorta al convoglio BN 7 con da tredici mercantili, erano l’incrociatore neozelandese Leander, i cacciatorpediniere britannici Kimberley e Kingston e gli sloop australiani Parramatta e Yarra e lo sloop neozelandese Auckland.

[17] Per approfondire l’episodio, si veda il mio articolo “Quell’ultimo colpo d’artiglio della Regia Marina nel Mar Rosso eritreo”, su: https://www.ilcornodafrica.it/st-melecaartiglio.pdf.

[18] In tal caso, però, avrebbero dovuto trovarsi altri proietti. Sono stato a Dur Gaam una decina di volte e l’ho esplorata in lungo e in largo e posso garantire che non ne ho visti altri…

[19] La conformazione dell’isola di Dur Gaam –come del resto di tante altre isole delle Dahlak- è caratterizzata da un anello di sabbia corallina che si estende verso il largo di qualche decina di metri, con una profondità variabile da poche decine di centimetri a meno di due metri e che è delimitato all’esterno da una sorta di corona, la barriera corallina, che si estende per qualche metro, distante dalla superficie del mare da un minimo di 40-50 centimetri fino al drop-off, che la vede secedere fino a 8-10 metri di profondità.