Valeria Isacchini, 20 agosto 2013

È stato www.ilcornodafrica.it a mettermi sulla traccia. L’ 8 dicembre 2012 Stefano Zanatta scriveva alle “Lettere alla redazione”: Mio nonno, ancora vivo e vegeto a 93 anni, ha la fissa dell’Africa. Non perde l’occasione per parlarne con chiunque. Come d’altronde molti che hanno vissuto dapprima quei bei momenti da civili in Eritrea e poi purtroppo da militari nella Regia Marina Militare sempre nell’Africa Orientale. Per capirci era a bordo del “Tigre” in quell’ultima missione senza ritorno. Avvenimenti che avete benissimo riportato alla luce nel vostro sito ma che in Italia, forse, non sanno neanche cosa sia mai successo. E poi quell’invito: Se vi interessa, fino a quando è in vita o ragiona, mio nonno è a vostra disposizione. E ne sarebbe felice.

Be’, a me interessava. E siccome era pubblicato anche l’indirizzo e-mail, mi sono messa in contatto, scoprendo che il nonno dello scrivente era Valentino Campagnolo, l’ultimo (forse) reduce del cacciatorpediniere Tigre, e che abitava a poche ore di auto da casa mia. Ovviamente, non ho perso l’occasione e, essendo iscritta all’A.N.M.I. (Ass. Naz. Marinai d’Italia), sede di Reggio Emilia, ne ho ricavato un articolo per la rivista dell’associazione, “Marinai d’Italia”, che ho proposto al direttore, Gianni Vignati, sollecitandone la pubblicazione al più presto. Ripropongo perciò questo articolo, comparso su Marinai d’Italia, aprile 2013.

A metà Luglio di questo 2013, Valentino Campagnolo è “partito per l’ultima missione”, come dicono i marinai. Io preferisco pensare che l’ultima missione lo abbia portato di nuovo in Mar Rosso, a godersi quelle bellezze e quei fondali di cui non ha potuto godere quando era ventenne. O, magari, per giocare di nuovo a calcio con “quelli di Aden”.

* * *

Il sottocapo Valentino Campagnolo, classe 1919, era marinaio addetto alle macchine sul cacciatorpediniere Tigre in quell’ultima “zampata”che la nostra Regia Marina in Mar Rosso tentò orgogliosamente di infliggere alla Gran Bretagna, pur sapendo che si trattava di un’azione “senza ritorno”. Ha 93 anni, ma, con la civetteria degli ultranovantenni, ne dichiara 94 (li compirà a settembre).

Valentino Campagnolo nel marzo 2013

Quando venne arruolato in Marina, il suo mestiere di idraulico lo fece indirizzare alle macchine, e venne spedito dalle nebbie della sua Treviso alla canicola di Massaua. Arrivò in Eritrea mesi prima dello scoppio della guerra: ricorda l’eleganza serena delle strade e delle architetture di Asmara, la ferrovia che si arrampica sull’altipiano, il villaggio Marina di Embatkalla dove venivano ciclicamente inviati per un paio di settimane di recupero,dopo il lavoro nell’infernale calura di Massaua. Con gli inglesi, lì vicino, ad Aden, i rapporti erano distesi: ci fu perfino il tempo per organizzare ben tre partite di calcio tra marinerie nazionali! Meno divertente, invece, la terrificante invasione di cavallette: “Se non la si è vista non ci si può credere: il cielo era nero; stavamo sul ponte, con le tute di amianto, a spazzare con le pompe antincendio a 70 atmosfere uno strato di cavallette di mezzo metro.”

Dopo lo scoppio della guerra, nonostante l’isolamento dalla madrepatria, lo spirito per i primi mesi rimase comunque alto: Campagnolo ricorda ancora l’entusiasmo con cui venivano accolte le imprese del leggendario pilota Mario Visintini, alla cloche del suo Fiat CR 42.

Massaua, 1940: da sinistra, Valentino Campagnolo, cambusiere del Tigre, due marinai del Pantera

Ma dopo pochi mesi, le cose cambiarono: dopo la feroce, epica, ma fallita difesa di Cheren, alla fine di marzo 1941 i britannici avevano ormai la strada praticamente sgombra verso Asmara e poi per il porto di Massaua. E qui, con naviglio obsoleto e mezzi ridottissimi, si provvide ad organizzare l’ultima grintosa difesa: tentativo di violazione per le pochissime unità in grado di affrontare l’oceano, autoaffondamento del naviglio mercantile, ultimo attacco per le unità che ancora potevano tentare di procurare danni. C’erano una squadriglia di Mas, talmente vetusti e malmessi che già nel 1940 sene era proposta la radiazione (eppure, tra il 7 e l’8 aprile, diedero l’ ultimo “colpo d’artiglio” contro l’incrociatore Capetown); e sei cacciatorpediniere: la 5^ Squadriglia con Leone, Pantera e Tigre; la 3^ Squadriglia con Sauro, Manin e Battisti. Erano unità in stato di efficienza diminuito, a velocità ormai ridotta e con poca autonomia: un tentativo di fuga non le avrebbe fatte sortire da nessuna parte. Si scelse perciò di tentare un ultimo attacco “alla disperata” contro porti nemici, sapendo che le alternative sarebbero state poi o l’affondamento o l’autoaffondamento, possibilmente in prossimità delle coste dell’Arabia.

Massaua: in primo piano, da sinistra, Eritrea, Tigre e Pantera; dietro, Sauro e Battisti (fonte USMM)

La 5^ Squadriglia, composta dai cacciatorpediniere Tigre e Pantera(il Leone era finito incagliato e poi affondato durante un tentativo analogo di missione contro Suez nella notte tra il 31 marzo e il 1 aprile) parte alle 13 del 2 aprile diretta verso Port Sudan, con la 3^ squadriglia. Ma, com’era da prevedere, vengono rapidamente intercettati, dopo un paio d’ore, da bombardieri Bristol Blenheim; ne segue una prima azione di fuoco. Nella notte il Battisti, in avaria, deve dirigersi verso la costa araba e lì autoaffondarsi. Restano quattro vecchie orgogliose navi che all’alba del 3 aprile sono in vista di Port Sudan, ma sono ovviamente attaccate dal cielo. L’azione dura ore. Colpito il Sauro; colpito il Manin. Restano solo Tigre e Pantera.

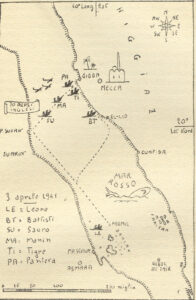

Schizzo dell’ultima missione (da E. Giunchi, Epilogo in Mar Rosso, cit.)

Giù in sala macchine si lavora freneticamente; ogni tanto, Campagnolo risale per aiutare col munizionamento,e fa in tempo a vedere il cielo percorso da ondate di aerei, che rapidamente decollano, sganciano, rientrano al vicino aeroporto, si munizionano, tornano, sganciano… i cannoni delle unità italiane reagiscono furiosamente. Il Tigre, attaccato da aerosiluranti, riesce a guizzare evitando i siluri.

Intanto, ci si dirige, come Dio vuole, verso la costa araba. Ci si prepara al trasbordo su lance e all’autoaffondamento.Il pericolo, a quel punto, non erano più i bombardieri, che, notiamolo, avevano impunemente continuato a colpire le unità anche quando erano già in acque saudite, cioè neutrali, per parecchie miglia: come segnala anche Campagnolo, loro, addetti alle macchine, erano rimasti a bordo per allontanare dalla costa il Tigre e portarlo in acque profonde per l’auto-affondamento; ma il pericolo poi non era più l’affondamento, ma gli squali, che all’epoca infestavano il Mar Rosso in quantità oggi impensabile. Lui non era su una lancia, stava nuotando col giubbotto di sughero: ricorda con un brivido quello squalo che gli sfiorò le gambe in acqua: “È strano: ero stato attivo sotto i bombardamenti, ero certo in grado di affrontare le cannonate, ma quel tocco mi lasciò agghiacciato per un quarto d’ora”.

Iniziò così, per il nostro macchinista e per i sopravvissuti di quella missione, quella che non può essere definita prigionia (perché formalmente l’Arabia Saudita era neutrale, anche se in realtà i bombardieri non avevano avuto nessun problema a bersagliare le navi nelle sue acque); né internamento, parola riservata semmai ai civili catturati in zona di guerra; diciamo una specie di esilio, visto che nominalmente erano liberi, ma in realtà non avevano luogo dove andare, se non soggiornare in due isolette, Abu Sa’ad per i naufraghi di Pantera e Battisti, ed El Uasta per quelli di Tigre e Manin,che vennero loro assegnate dal governo saudita.Le strutture erano disastrose: “Per un anno e mezzo ho dormito direttamente sulla sabbia”. Ma cominciarono subito ad organizzare un minimo di attività. “L’ambasciata italiana ci aveva fornito un distillatore, e producevamo grappa di datteri. Zuccherini come sono, la gradazione era altissima. Il guaio è che gli indigeni, anche i militari arabi, trasgredivano più che volentieri ai precetti islamici e ci li trovavamo in giro piuttosto ubriachi… si sa, mangiavano poco, per di più non erano abituati all’alcool…”. Con vecchie balestre di camion trovate lungo la costa si cominciarono a produrre attrezzi ed ami da pesca, per integrare la famosa dieta a base di “riso e montone, montone e riso” del libro di Ennio Giunchi, del Pantera. Una scorta di utilissima “carta vetrata” venne ottenuta dalla ruvidissima pelle (lo zigrino) di un enorme pescecane che riuscirono faticosamente a trarre dall’acqua dopo una lunga lotta. Si costruirono perfino violini e strumenti musicali per fondare una piccola orchestra. E gli arabi acquistavano volentieri da loro i “sanduq”, degli scatoloni nel cui artigianato erano diventati maestri.

Tra gli “ospiti” di El Uasta, ricorda Campagnolo,c’era anche Tullio Pastori. Avevo già letto di questo leggendario, misterioso personaggio, grande viaggiatore, esploratore, esperto d’ Africa quanto pochissimi altri, avventuroso quanto riservato: poche e frammentarie le notizie che si possono trovare su di lui, ma gli sprazzi che ne ho trovato mi fanno dedurre una vita decisamente movimentata. “Era di una cultura immensa, sapeva di tutto. Di notte passava ore a farci lezioni di astronomia; non solo parlava correntemente l’arabo, ma con i locali usava il loro dialetto. Era venuto con un gruppo di una quindicina di persone, tra cui il tenente Laner, un mio conterraneo, di Nervesa della Battaglia (Giunchi dice che c’era anche Naborre Ferrari, agronomo di Reggio Emilia). Erano partiti in sambuco da Assab, con l’ intenzione di attraversare l’Arabia diretti verso la Turchia. Dovevano portare alla nostra ambasciata ad Ankara… quantità di talleri… Insomma, erano in missione”.

E chissà, mi chiedo io, se la presenza di Pastori e del suo gruppo non abbia in qualche modo influito sulla soluzione a quella strana prigionia che non era prigionia. Con sollievo del governo saudita, nel marzo 1943 una nave prelevò gli italiani e il 21 marzo si effettuò uno scambio con prigionieri britannici nel porto turco di Mersina. Non era uno scambio frequente. “Pastori aveva un portasigarette d’oro che gli era stato donato, mi disse, da un cinese, e voleva portarselo in Italia. Gli risolsi io il problema, fabbricandogli un “sanduq” con un’intercapedine dove nasconderlo”.

In Turchia, il mondo per loro cambiò: dopo anni di patimenti, vennero accolti sulla nave-ospedale Gradisca e riforniti abbondantemente di pacchi-dono con tè, caffè, zucchero, alimentari, sigarette in quantità tale che Campagnolo ci andò avanti per due anni. E un’altra bella sorpresa lo attendeva: al Comando di La Spezia gli comunicarono di andare a Viareggio, a ritirare, tutto in un colpo, gli stipendi arretrati di quei due anni in Arabia!

Prima di salutarlo, devo risolvere una curiosità:“Ma quelle tre partite a calcio dell’anteguerra con gli Inglesi ad Aden… come sono finite? ”Non si lascia tradire dalla memoria, né dalla prontezza di spirito: “Due per noi e un pareggio“

Bibliografia

Ennio Giunchi, Epilogo in Mar Rosso, ed. Europee, 1949

Fabio Gnetti,Ultima missione in Mar Rosso, Mursia, 1979

Vincenzo Meleca, Fine di un sogno, in https://www.ilcornodafrica.it/st-melecafinediunsogno.pdf

In testata: una bella immagine dal cacciatorpediniere Tigre (fonte USMM)