Vincenzo Meleca

Asmara, maggio 2013

Da anni desideravo visitare la sinagoga di Asmara, ma i tempi ristretti dei miei viaggi in questo lembo del Corno d’Africa e la difficoltà di rintracciare qualche fedele che mi facesse entrare non me l’avevano consentito.

Ero invece riuscito più volte ad ammirare la cattedrale copta di Enda Mariam e ad assistere ad alcuni commoventi e lunghi riti religiosi, così come più volte avevo visitato la cattedrale cattolica (in puro stile lombardo!) dedicata alla B. V. del Rosario, assistendo alla messa cantata. Anche se soltanto in un’occasione, ero riuscito ad entrare persino nella grande moschea di Kulafah Al Rashidin.

Questa volta, però, la fortuna mi ha aiutato, facendomi passare davanti al luogo di culto mentre arrivava Samy Cohen, l’ultimo ebreo rimasto ad Asmara (a parte, ovviamente quelli dell’ambasciata israeliana…).

La sinagoga, costruita nel 1905, si trova in una trasversale di Harnet Boulevard (la strada principale di Asmara, quella che qualche anziano si ostina ancora a chiamare Viale delle Palme), per la precisione al n. 34 di Seraè Street

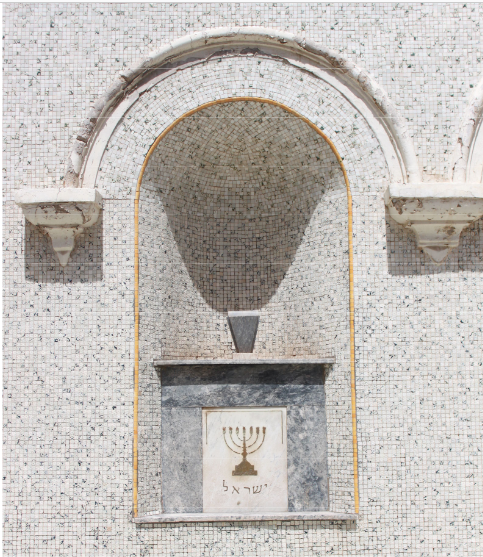

La facciata, rivestita con tessere di mosaico di ceramica bianca, è simmetrica, con un

rosone centrale in cui spicca la stella di Davide. Nella parte inferiore, a fianco

dell’entrata principale, presenta due nicchie con in una la raffigurazione della

Menorah (il candelabro a sette bracci) e, nell’altra, la Torah (le tavole della legge).

Con una gentilezza fuori del comune, dopo aver aperto il lucchetto che chiude il cancello di ferro battuto con motivi di ispirazione religiosa ebraica, Samy mi ha fatto da cicerone, facendomi vedere l’interno della sinagoga ma anche i due locali dove sono conservati centinaia di foto e di documenti che ricordano la storia della comunità ebraica asmarina.

Una delle due nicchie della facciata

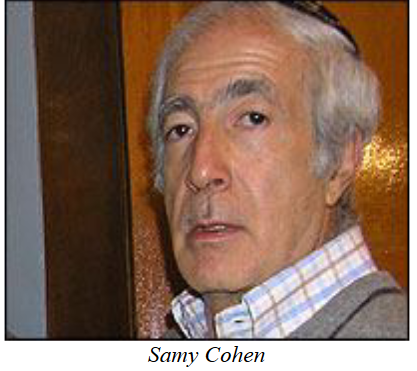

Sessantasei anni, di media altezza, un volto aperto che ispira simpatia, Samy

(Samuele) Cohen è l’ultimo ebreo rimasto ad Asmara. In un buon italiano ci tiene a

rimarcare la sua nazionalità britannica: “Sì, sono suddito di Sua Maestà Queen

Elizabeth II , come era del resto la maggior parte dei membri della comunità ebraica

di Asmara.”

Del suo curriculum scolastico (ha studiato alle locali scuole italiane, laureandosi poi in Economia e commercio a Bologna nel 1972.) dà questo sintetico commento: “Kol hakavod”, “Tutto l’onore al Governo italiano”.

La presenza ebraica in Eritrea risale agli ultimi due decenni dell’Ottocento, quando

un certo numero di ebrei, forse qualche centinaio, provenienti per lo più dalla

penisola araba ed in particolare dallo Yemen e dal possedimento britannico di Aden,

vi giunsero, attirati dalle prospettive di crescita economica legata all’impresa

coloniale italiana. Alla mia osservazione che forse molti di loro scappavano dalla

penisola araba e dallo Yemen a causa delle persecuzioni cui erano soggetti in quelle

zone, Samy mi corregge, smentendo che a quell’epoca ci fossero persecuzioni1. Fra

essi, molti erano agricoltori, artigiani (in particolare orafi) e commercianti (questi

ultimi stabilirono importanti rapporti di import-export con l’Italia).

Punto di ingresso fu ovviamente Massaua, ma dopo il devastante terremoto del 1921, il loro insediamento principale divenne Asmara.

La piccola ed operosa comunità si accrebbe nella seconda metà degli anni ’30 del secolo scorso, quando le leggi razziali promulgate in Italia costrinsero molti ebrei a fuggire, abbandonando quella che era stata comunque la loro patria. In Eritrea, in effetti, le discriminazioni razziali, pur esistenti (persero il posto di lavoro insegnanti ed impiegati di banca), erano comunque meno pressanti di quanto avvenne in Italia (per non parlare delle altre Nazioni europee occupate dai nazisti).

All’arrivo degli inglesi (che, si dice, rimasero alquanto stupiti della loro presenza e

del loro tranquillo inserimento nel contesto sociale locale), la comunità ebraica della

capitale sembra fosse di circa cinquecento persone, cifra destinata ben presto a

diminuire drasticamente nell’immediato dopoguerra, quando, con la nascita dello

1 Gli ultimi ebrei presenti in Yemen, circa 1600, furono evacuati, previo pagamento alle autorità yemenite di un congruo compenso, con un ponte aereo nel 1992 (Operazione “Tappeto magico” o “Tappeto volante”)

stato di Israele, nel 1948, un nutrito gruppo decise di trasferirvisi in quello che è definito l’’alyià (o, secondo varie versioni del termine, aliyah o aliyá o aliá, in ebraico: הילע), cioè il fenomeno dell’immigrazione in terra di Israele.

Samy mi fa vedere una bella foto di Hezi Ovadia, un ex asmarino in divisa da ufficiale dell’appena nato Tzahal, l’esercito israeliano e mi racconta come gli fu affidato il compito di istruttore delle reclute.

Negli anni ’50 la vita degli ebrei in Eritrea scorreva comunque in modo normale, con gite a Massaua per qualche bagno e battute di pesca, come mostrano altre foto ingiallite dal tempo.

L’annessione dell’Eritrea da parte dell’Etiopia, avvenuta nel 1962, non cambiò sostanzialmente le cose, anzi vi fu la possibilità di maggiori scambi culturali ed economici con il Paese di Hailè Selassiè, dove vi era una numerosa comunità ebraica locale, in prevalenza falascià.

Le cose cambiarono quando, nel 1974, l’Imperatore d’Etiopia fu scalzato dal potere da un colpo di stato militare e tre anni dopo, eliminati gli altri colleghi ufficiali, il potere fu assunto da Hailè Mariàm Mènghistu, che instaurò una dittatura di stampo marxista. Cominciarono così le persecuzioni degli ebrei, soprattutto di quelli in Etiopia, tanto da spingere molte migliaia di loro, tra il 1984 e il 1985 a fuggire cercando di raggiungere il Sudan e da qui, con aerei militari israeliani, Israele, in quella che è chiamata “Operazione Mosè”2.

2 Secondo il Jerusalem Post, furono circa 8.500 gli ebrei falasha (Beta Israel) che riuscirono a raggiungere Israele dai malsani e pericolosi campi profughi sudanesi. Non è certo, ma sembra che alcune centinaia di falascià riuscirono a raggiungere Israele con aerei statunitensi (“Operazione Saba”)

E’ un episodio che non conoscevo e che Samy invece mi racconta per sommi capi.

Samy mi corregge anche quando racconto dell’altro esodo, quello dell’incredibile

ponte aereo che, nel 1991, portò in Israele altri oltre 14.000 (secondo altre fonti,

18.000) falascià3. Ricordavo (sbagliando) che questo nuovo esodo, noto come

“Operazione Salomone”, fosse da imputare ad un ricatto vero e proprio di Menghistu,

che minacciando di sterminare la comunità ebraica, aveva chiesto una sorta di

riscatto.

Come dicevo, mi sbagliavo, perchè l’Operazione Salomone si svolse sì nel 1991, ma non ad aprile bensì a maggio, quando oramai Menghistù era fuggito. E Samy vi assistette, come mi racconta, perchè era proprio ad Addis Abeba.

Gli chiedo se è possibile entrare nella sinagoga e lui mi risponde un po’ sorpreso che certo, è possibile. Prima però mi pone sulla testa la kippah, il copricapo rituale usato dagli Ebrei osservanti maschi nei luoghi di culto.

L’interno della sinagoga è un locale grosso modo a pianta quadrata, con un soppalco. Tante panche, tutte vuote.

Mi siedo e gli chiedo se durante le cerimonie erano tutte occupate. Samy mi risponde con una nota d’emozione: “Tutte occupate? Certo, tutte occupate. Ed io ricordo ancora bene il posto dove si sedeva ciascuno dei fedeli…”

Domando se è vero che la sinagoga non è più luogo di culto, perchè le cerimonie

necessitano di almeno una decina di fedeli ed ancora una volta Samy mi corregge:

“La sinagoga è un luogo di preghiera, ed io vengo qui tutti i giorni a pregare. E’ vero

però che per effettuare le preghiere complete (leggendo i rotoli della Bibbia -“Sefer

Torah”- conservati normalmente nell’”Aron Kodesh”) ed alcune cerimonie, come

quella del Bar-Mitzvah, è necessario che vi sia una comunità di almeno dieci fedeli, il

Minyan. Ma è da tanto tempo che qui ad Asmara non ci sono più bambini…”

Usciamo e rientriamo nel locale dove sono conservate le foto. Me ne mostra alcune

più recenti, una scattata all’ambasciata israeliana, il 4 maggio 1995, giorno

3 Sempre secondo il Jerusalem Post del 1° giugno 1991, la cifra fu di circa 14.400.

dell’indipendenza dello Stato d’Israele, con il Presidente Afworki che versa del the

all’ambasciatore israeliano Ariel Kerem, al muftì ed ai prelati copto ortodosso,

evangelico e cattolico di Asmara, altre che mostrano alcune immagini della festa che

si è tenuta nel giugno 2005, in occasione del centenario dell’inaugurazione della

sinagoga.

Ad una parete un grande manifesto ed alcune foto di Perlasca, l’ex-fascista che salvò oltre 5000 ebrei ungheresi. Vorrei chiedere a Samy il motivo di quelle immagini, ma commetto un errore, chiedo a Peppino, che con Antonio e Flavia mi ha accompagnato nella visita, che ore sono: incredibile, mi pareva di essere appena arrivato ed invece sono passate quasi due ore!

E’ tempo di andare.

Ci congediamo da Samy, non prima di aver lasciato un nostro commento sul libro degli ospiti.

Una stretta di mano, non un addio, forse un arrivederci. Shalom, Samy, ultimo ebreo di Asmara