Valeria Isacchini, pubblicato il 4 dicembre 2013

Il 23 novembre 2013, a pag. 13 del “Fatto Quotidiano”, compariva un sorprendente articolo, a firma di Marco Dolcetta. Per dare l’idea dell’importanza che si attribuiva alle notizie, questa è una foto della pagina intera:

Un bel formato 27×26 cm, con evidenziazioni a colori e foto. Riportiamo il testo in maniera leggibile:

Qualunque lettore può ricavarne che:

1) la spedizione Franchetti nel 1928 commise in Etiopia atrocità (plurale: “delle atrocità” come da titolone), tra le quali una strage con evirazioni;

2) si è cercato di nascondere tali atrocità finché il fortuito ritrovamento, da parte di Marco Dolcetta, di foto su una bancarella non ha permesso di rivelare la verità;

3) si dice che Franchetti fosse una spia di Mussolini.

Tre “bufale”, insomma. Ma i lettori che ne sanno? Tanto più che, nonostante immediate reazioni di Gabriele Zorzetto[1] e mia[2], con messaggi inviati al giornale e a Dolcetto nella giornata di domenica 24 novembre, tutto è rimasto silente, e solo dopo 6 (sei!) giorni è comparsa una risposta (non credo neanche la si possa chiamare rettifica), di cui si parlerà in seguito.

Intanto, vediamo perché l’articolo è totalmente inaffidabile.

Occorre premettere che, per gli storici, le fotografie NON hanno affatto, di per sé, valore documentale primario. Sembra strano, nella nostra cosiddetta “civiltà delle immagini” (il che ci dovrebbe far riflettere su certe basi di tale civiltà…): ma è ovvio che un taglio particolare, un’ espressione particolare, addirittura un gioco di luci e ombre particolare, o che altro, può stravolgere la lettura e quindi l’interpretazione di una foto (per non parlare di abili fotomontaggi). Quindi è solo dal lavoro di ricerca, verifica e controllo su diversi altri documenti che si può ottenere, con buona approssimazione, un racconto storico. E ovviamente gli appunti presi sul verso, frettolosamente, da chissà chi, chissà quando, chissà perché (per aumentarne il valore commerciale, ad esempio) non contano proprio nulla.

Vediamo ora di analizzare le foto:

– FOTO GRANDE IN ALTO:

Basta un’ occhiata, anche su una scansione che mi è arrivata poco chiara (molto meno chiara di come la inserisco qui io), e tanto più su una foto originale e “di medio formato”, come la può vedere Dolcetta, per accorgersi che NON riguarda affatto la spedizione Franchetti. Ci sono personaggi in varie uniformi, camicie nere, caschi con fregio, tute, bustine, scarponi militari (in cui Zorzetto ha riconosciuto il modello 1933); i componenti della spedizione Franchetti non erano militari; è ovvio che si tratta di foto posteriore, ascrivibile a post 1935.

Per di più, avendo esaminato attentamente centinaia di immagini relative a quella che fu la più documentata spedizione dell’epoca, sono certa che molti dei componenti della spedizione Franchetti non hanno nulla a che fare, per postura, età, corporatura, perfino abbigliamento usuale (non facilmente cambiabile in Dancalia), con quelli qui ritratti. Gian Carlo Stella conferma inoltre che i morti della fotografia sono italiani caduti a Passo Uarièu (gruppo Diamanti della Divisione “28 ottobre”).

– FOTO MEDIA CON CADAVERI DISTESI:

Si vedono corpi stesi su materiali di recupero vari: si identificano facilmente porte e lamiere ondulate. Possibile che una spedizione che doveva addentrarsi all’ interno della Dancalia si portasse dietro questi materiali? O è mai pensabile che in mezzo alla Dancalia del 1928/29 si trovassero lamiere ondulate (adesso sì, fin troppe …)?

– FOTO PICCOLA A DESTRA:

Non molto chiara, forse con cadaveri bruciati: l’immagine, almeno quella riprodotta sul giornale, è poco leggibile, ma c’è un elemento importante: la scritta “Luce A.O.”, che, come Zorzetto nota, compare solo dal 1935. In effetti, in nessuna delle centinaia di foto e fotogrammi che ho esaminato nelle mie ricerche su Raimondo Franchetti compare tale scritta, anche se l’operatore e fotografo, Mario Craveri, era dipendente dell’Istituto Luce; né tale scritta compare mai nel corredo iconografico del testo di Raimondo Franchetti, Nella Dancalia etiopica, Mondadori, 1930.

– FOTO PICCOLA AL CENTRO con la didascalia “Somalia 1993”:

Cosa c’ entra? Credo che abbia a che fare con quello che a teatro viene chiamato “sottotesto”: cioè l’intenzione, il “dico una cosa, ma intendo dire qualcosa di più”. Penso che si intendesse dire che le atrocità degli italiani nei confronti degli abitanti del Corno d’Africa non hanno mai avuto fine, o qualcosa del genere (un bravo attore fa capire il sottotesto senza fraintendimenti, ma in questo caso occorre accettare un certo margine di ambiguità… ma allora resto a chiedermi: “cosa c’entra?”)

Si aggiungano certe insinuazioni dell’articolo riguardanti, talvolta, lontani parenti o affini della famiglia, mentre non si citano le numerose opere filantropiche (all’ epoca usava così: si chiamava filantropia e lo era, senza ironie) di esponenti della famiglia Franchetti (asili, tubercolosari, abitazioni sane, bonifiche, preziose collezioni d’arte donate al pubblico – curioso che non si faccia neanche un cenno alla Cà d’Oro e alla sua preziosa collezione, dono allo Stato di Giorgio Franchetti, su cui si è appena conclusa un’importante mostra a Venezia – , territori fertili lasciati in eredità ai contadini della Val Tiberina… e via dicendo); più suadente per i lettori, forse, sfruculiare in incerte zone d’ombra.

E veniamo all’ultimo punto, quell’“inquietante” cenno a un’attività come “spia di Mussolini”.

Dolcetta nel suo articolo dimostra di avere letto il mio libro, dato che lo riassume, ma ho l’impressione che, forse per mancanza di tempo, forse per mancanza di interesse, ne abbia letto metà. Non solo non parla delle evirazioni attuate nelle guerre tribali tra etnie etiopiche (vabbé, magari questione di spazio), ma neanche del fatto che di Raimondo non si può affatto insinuare che “dai più è sempre stato considerato spia di Mussolini”. Raimondo Franchetti, senza ravanare in chissà che pieghe nascoste del regime, ERA un agente dei Servizi di Intelligence in Etiopia, al servizio del Governo italiano (non una spia privata di Mussolini, magari dell’OVRA, come può pensare un lettore poco esperto). C’era ovviamente un’organizzazione statale dedicata, di cui lui faceva parte. E, aggiungo, a titolo completamente gratuito, così come la sua spedizione era stata finanziata esclusivamente da lui, che non ha mai pesato sulle finanze dello Stato. Ci mancherebbe che uno Stato non abbia un servizio di Intelligence!

Questo per quanto riguarda l’ articolo.

Quanto a titoli e didascalie:

– Titolo ed occhiello sono chiari: Spedizione Franchetti 1928: le foto scomparse delle atrocità in Etiopia. A fianco, una specie di “catenaccio”: MUTILAZIONI GENITALI: ritrovamento casuale di foto che testimoniano i crimini commessi nelle zone che presto verranno annesse all’ Italia …

– Didascalia “in evidenza” col titolo “Un’impresa fascista” (avvenuta anni dopo, ma tant’è…); segue, al centro: “Alcune delle foto ritrovate della spedizione Franchetti”.

Bufale.

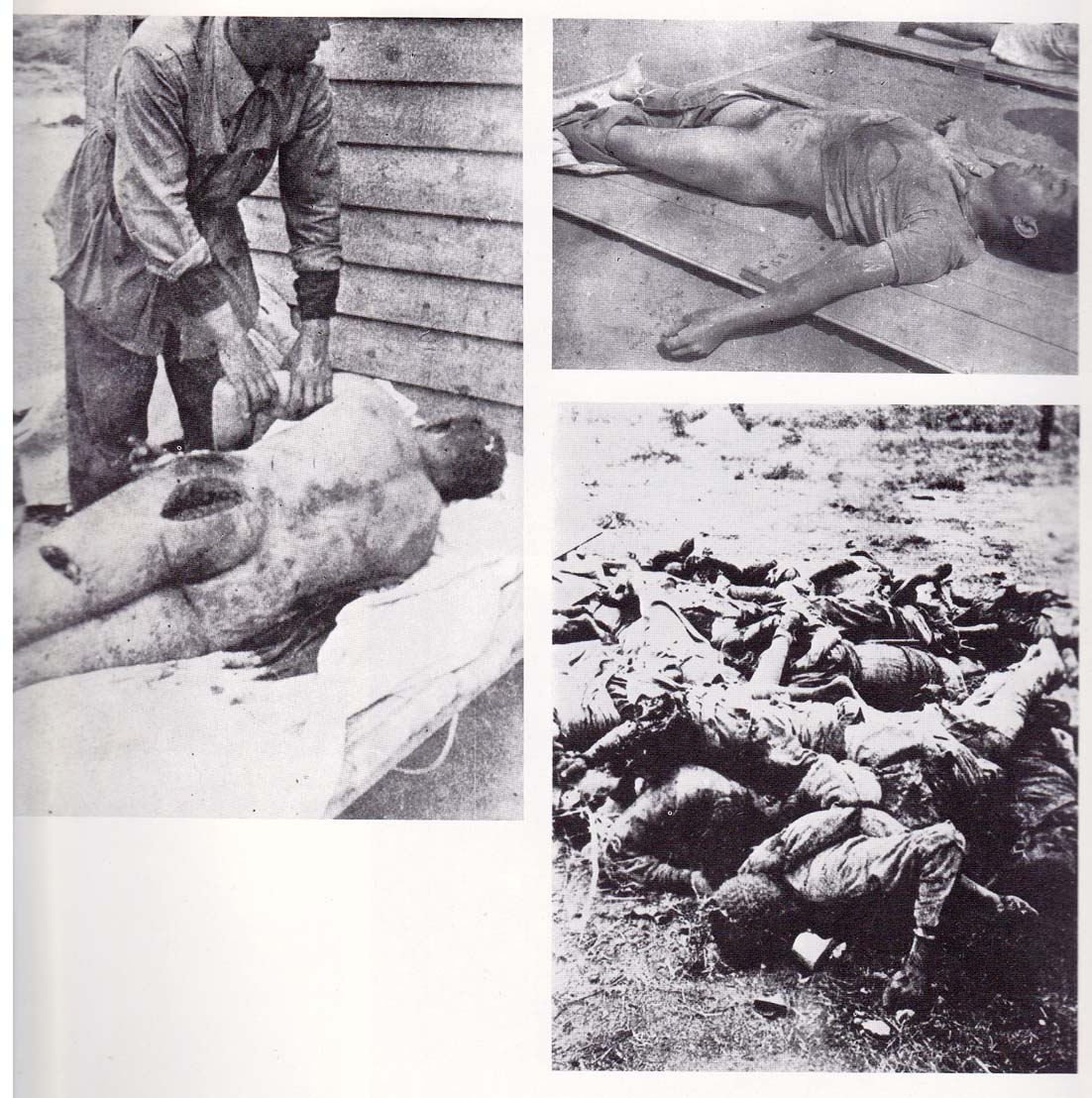

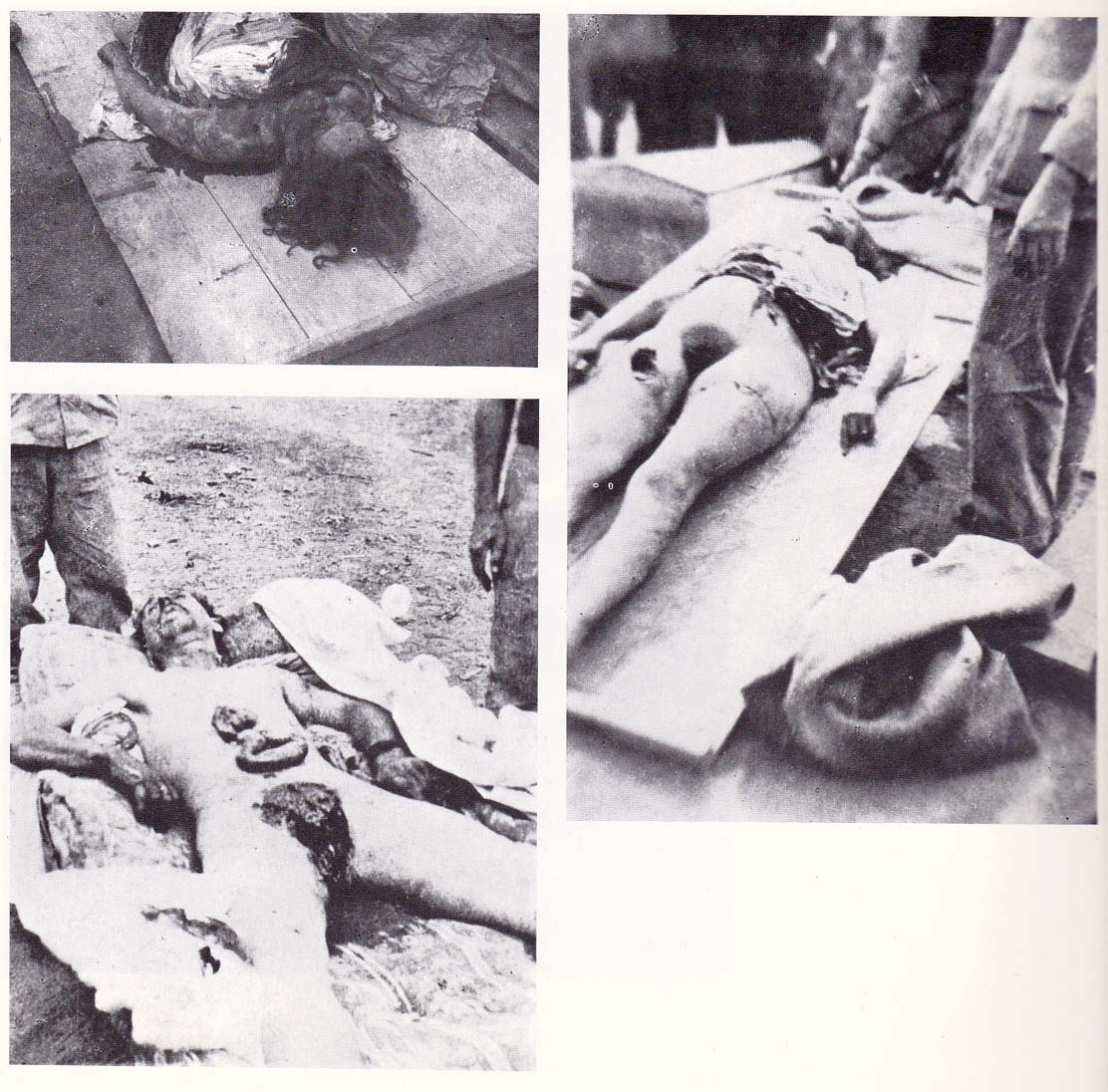

Ma avevo un ricordo. Non mi sono azzardata a proporlo quando ho chiesto lumi a Zorzetto e Stella[3], perché il giornalista Dolcetta, che aveva gli originali delle foto “in media dimensione” certo li aveva guardati bene, perbacco! Mi pareva di vedere in primo piano un naso affilato, ma gli abitanti di Eritrea ed Etiopia hanno spesso caratteri somatici molto affini a quelli europei. E sul bianco o nero, in foto bianco/nero… l’incertezza è ovviamente forte. Ricordavo un paio di pagine sconvolgenti pubblicate su un libro che acquistai tanti anni fa: Adolfo Mignemi, Immagine coordinata per un impero, Torino, Forma, 1984. Ecco, in quelle pagine ho trovato queste foto:

Sono foto che di riferiscono all’eccidio di Mai Lahlà, ovvero del Cantiere della Società Nazionale Trasporti “Gondrand”, incaricata di creare una strada. Nella notte fra il 12 e 13 febbraio 1936 una banda etiopica di Ras Immirù, guidata dal fitaurari Tesfai e composta da circa 2.000 uomini, infiltratasi attraverso l’Adi Iabò, attaccò quel cantiere civile e fece strage di tutti i presenti, dirigenti ed operai, evirando appunto i maschi. E senza stare a differenziare tra bianchi ed eritrei o etiopici. Ci furono 85 vittime, e tra queste anche la moglie del Direttore del cantiere, Lydia Maffioli Rocca, e la sua cameriera eritrea. Le salme recuperate vennero provvisoriamente allineate negli spiazzi liberi e lasciati su quelle porte e lamiere utilizzate per il loro trasporto, tanto per non lasciarle sulla nuda terra. Su quel fatto si rimanda allo specifico articolo di Gian Carlo Stella, di prossima pubblicazione.

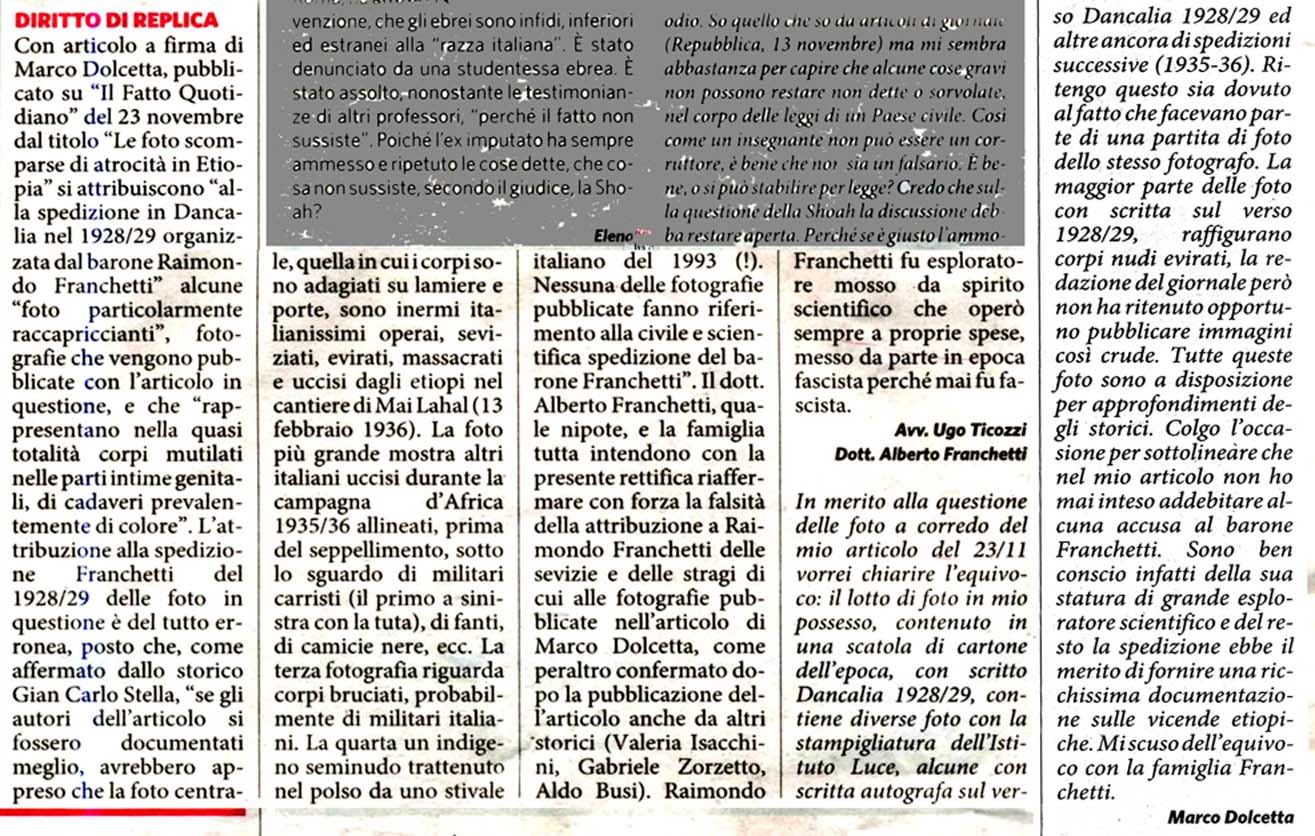

Bene. Dopo 6 (sei!) giorni è arrivata non dico una rettifica, ma insomma una concessione. Avete presente l’importanza data all’articolo su Franchetti, di Sabato, nelle pagine “Cultura”: questa la reazione, dopo l’intervento di un avvocato, che riporta in buona parte il parere di Gian Carlo Stella:

Il parere di Gian Carlo Stella:

| CRIMINALE SUPERFICIALITÀ ED IGNORANZA – LA ZAPPA SUI PIEDI Il “Fatto Quotidiano” del 23 novembre 2013, sotto il titolo: ”Le foto scomparse delle atrocità in Etiopia. Spedizione Franchetti 1928”, pubblica 3 fotografie a dimostrazione delle stragi sino ad oggi ignorate perpetrate da quella spedizione scientifica in Dancalia. La 4a foto, più recente, vorrebbe sottolineare la continuità criminale dell’Italia verso gli indigeni attraverso una istantanea scattata in Somalia nel 1993. L’errore inescusabile degli autori dell’articolo è stato quello di credere che la scatola ritrovata in una bancarella di libri usati a Roma, contenesse “esclusivamente” le fotografie della spedizione Franchetti. Per ignoranza sulla materia, invece, quella scatola conteneva immagini riguardanti la campagna d’Africa del 1935-36. Se gli autori dell’articolo si fossero documentati meglio, avrebbero appreso che la foto centrale, quella in cui i corpi sono adagiati su lamiere e porte, sono di inermi ITALIANISSIMI operai, seviziati, evirati, massacrati ed uccisi dagli etiopici nel cantiere di Mai Lahlà (13 febbraio 1936). La fotografia più grande mostra altri italiani uccisi durante la campagna d’Africa 1935-36, allineati, prima del seppellimento, sotto lo sguardo di militari carristi (il primo a sinistra con la tuta), di fanti, militi, ecc. La terza fotografia riguarda corpi bruciati, probabilmente corpi di militari italiani; la quarta un indigeno somalo seminudo trattenuto nel polso da un italiano della “Folgore” nel 1993. Nessuna delle fotografie pubblicate riguardano la civile e scientifica spedizione del barone Franchetti. Inconsapevolmente gli autori dell’articolo, che speravano in uno scoop, per ignoranza o malafede, anziché dimostrare con fotografie le sevizie degli italiani, hanno certificato le sevizie subite dagli italiani. Se questa è cultura ed informazione… Gian Carlo Stella |

La rettifica è in formato più dimesso, a pag. 19, tra le lettere, anzi nella rubrica “Diritto di replica” e magari può sfuggire (e meno male che c’è ‘sto diritto! Sarebbe meglio esercitare il dovere di verifica e correttezza, anziché concedere a latere, molto a latere, il diritto di replica!).

Il giornalista Dolcetta, come si può notare, dichiara che non ha “mai inteso addebitare alcuna accusa al barone Franchetti”, che il giornalista è certo fu “un grande esploratore scientifico” (? Esploratore “scientifico”? Strana espressione. Scientifica fu la spedizione, visto che Franchetti, per ciò di cui non era esperto, si rivolse, appunto, a tecnici, esperti e scienziati. Cosa che bisognerebbe sempre fare…), la cui spedizione fornì “ricchissima documentazione sulle vicende etiopiche” (? Quali “vicende etiopiche”? La spedizione si occupò di mappare parte della Dancalia inesplorata e di relazionare sulla situazione etno-antropologica).

Noooo!! Assolutamente…! Nessuna accusa!!!! Gli ha solo addebitato un massacro!

[1] Autore di Uniformi e insegne delle truppe coloniali italiane 1885-1943, Vicenza, Studioemme, 2003; Cartoline coloniali, Vicenza, Studioemme, 2007; (con Francesco Romanzi), Medaglie coloniali , Vicenza, Studioemme, 2009; “Amorà” : il gruppo Bande Irregolari “Uollo Ambassel” nelle operazioni di polizia coloniale (17 luglio 1936 – 27 dicembre 1939), Parma, Ed. Museo dell’ Araba Fenice, 2010; La resistenza etiopica nel Lasta, Parma, ed. Museo dell’ Araba Fenice, 2012; [et alia]

[2] Ritengo di essere autorizzata a parlarne perché su Raimondo Franchetti e sulla sua esplorazione ho scritto la biografia, Il 10° parallelo: vita di Raimondo Franchetti, Reggio Emilia, Aliberti, 2005 (che evidentemente Dolcetta ha letto, dato che nel suo articolo ne fa un parziale riassunto); Raimondo Franchetti, il barone viaggiante, in “Il barone viaggiante : Raimondo Franchetti e le esplorazioni nel Corno d’ Africa” a cura di S. Chicchi e R. Macellari, Reggio Emilia, Musei Civici, 2007; diversi articoli ; e ho tenuto conferenze e illustrazioni in diverse città. Di prossima uscita “Io ho deciso di partire lo stesso”, Milano, Greco&Greco

[3] Ben conosciuto ai lettori di www.ilcornodafrica.it, di cui è membro del comitato di redazione, autore di numerosissimi testi di africanistica.