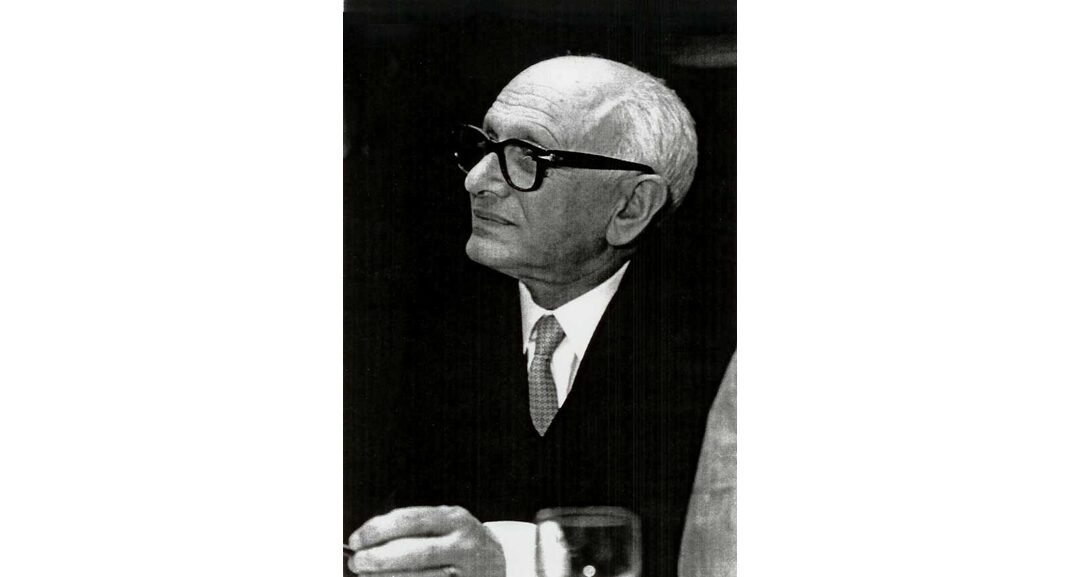

(biografo di Vittorio Bottego nel 1931/1933, epurato nel 1938 in quanto ebreo)

Manlio Bonati, novembre 2005

Il presente articolo/intervista apparve nella mia rubrica “Esploratori” nel n. 91 del novembre/dicembre 1995 della rivista Trekking alle pagine 82-84 (le note, invece, sono state realizzate nel novembre 2005). Rinaldo De Benedetti mi fu amico. Era un uomo di grande cultura, aperto e generoso, pieno di vita pur con i suoi 92 anni. La nostra amicizia, purtroppo, si interruppe presto: De Benedetti serenamente si spense il 9 gennaio 1996. Mi rimane il suo ricordo indelebile.

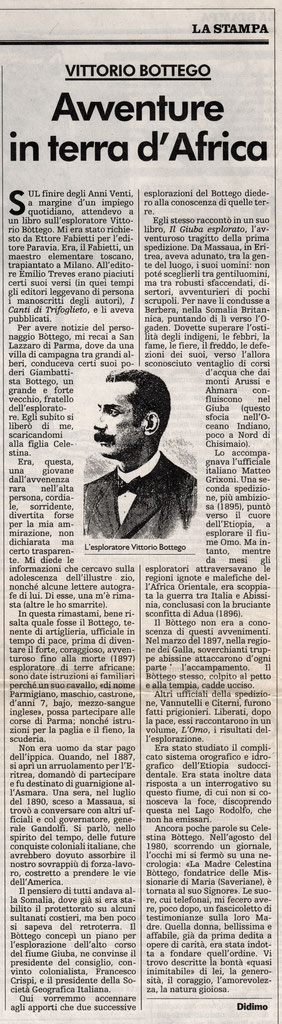

Ai primi di giugno 1995 ricevetti una lettera da un amico con allegato un ritaglio di giornale. Il pezzo proveniva da La Stampa di Torino del 31 maggio 1995 e l’articolo si intitola Vittorio Bòttego. Avventure in terra d’Africa. Sono due colonne, dove nel mezzo spicca l’immagine dell’esploratore, siglate Didimo. L’autore, dunque, aveva preferito firmarsi con uno pseudonimo. La mia curiosità era al massimo: chi poteva celarsi dietro questo Didimo? Mi misi subito a leggere e, scorse le prime righe, la domanda ebbe di botto una risposta che mi riempì di meraviglia e felicità.

Prima di proseguire nell’aneddoto autobiografico, riporto alcuni brani iniziali del testo giornalistico.

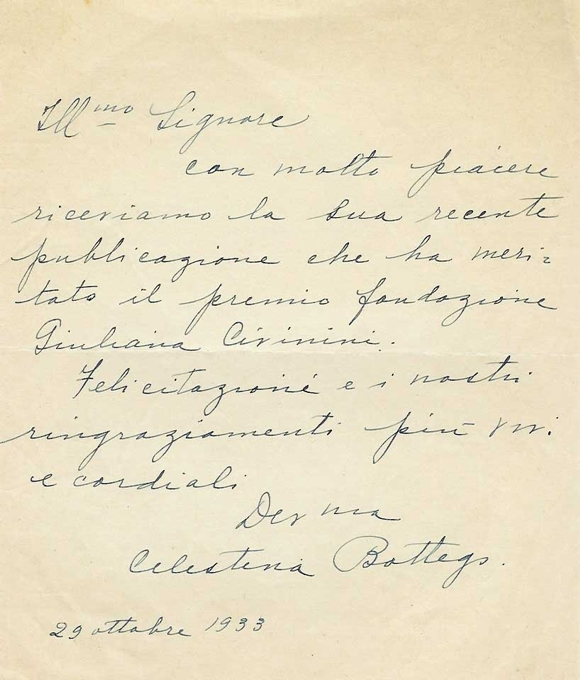

“Sul finire degli Anni Venti, a margine d’un impiego quotidiano, attendevo a un libro sull’esploratore Vittorio Bottego. Mi era stato richiesto da Ettore Fabietti per l’editore Paravia. Era, il Fabietti, un maestro elementare toscano, trapiantato a Milano. (…) Per avere notizie sul personaggio, mi recai a San Lazzaro di Parma[i], dove da una villa di campagna tra grandi alberi, conduceva certi suoi poderi Giambattista Bottego[ii], un grande e forte vecchio, fratello dell’esploratore. Egli si liberò subito di me, scaricandomi alla figlia Celestina[iii]. Era una giovane dall’avvenenza rara nell’alta persona, cordiale, sorridente, divertita forse per la mia ammirazione, non dichiarata ma certo trasparente. Mi diede le informazioni che cercavo sulla adolescenza dell’illustre zio”.

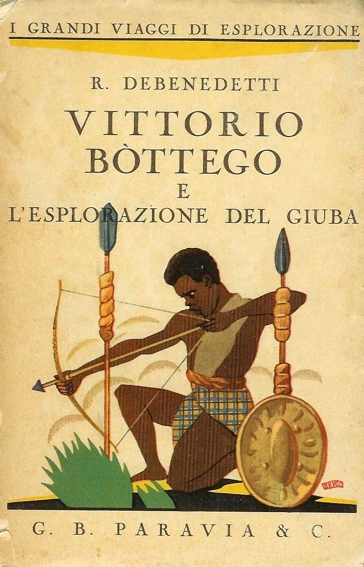

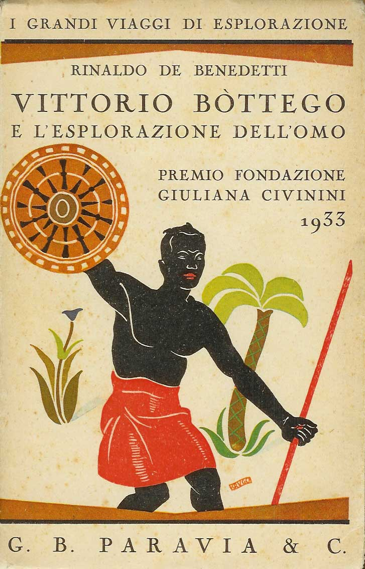

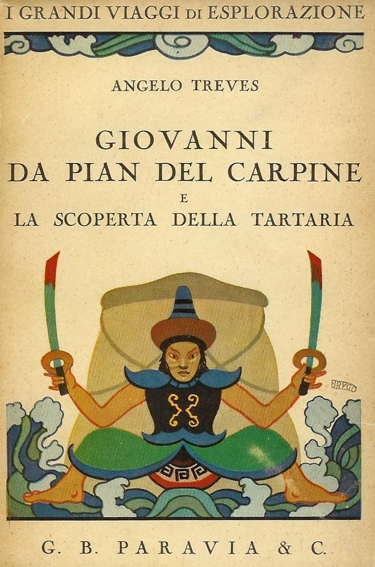

C’erano tanti indizi che portavano al vero nome dell’autore: non poteva essere altri che l’ingegner Rinaldo De Benedetti! Nel 1931 per i tipi della Paravia di Torino aveva dato alle stampe Vittorio Bòttego e l’esplorazione del Giuba e nel 1933 il relativo seguito, intitolato Vittorio Bòttego e l’esplorazione dell’Omo. Sono due libri a me molto cari che ho cercato e trovato con molta difficoltà in quanto rari. Fanno parte della collana I grandi viaggi di esplorazione fondata e diretta da Ettore Fabietti dal 1923 al 1942. La serie anteguerra consta di 49 titoli, ripresa poi nel 1946 e portata avanti fino al 1971 con 23 opere (alcune sono ristampe della precedente edizione con alcune differenze e con l’iconografia cambiata, altri sono testi inediti).

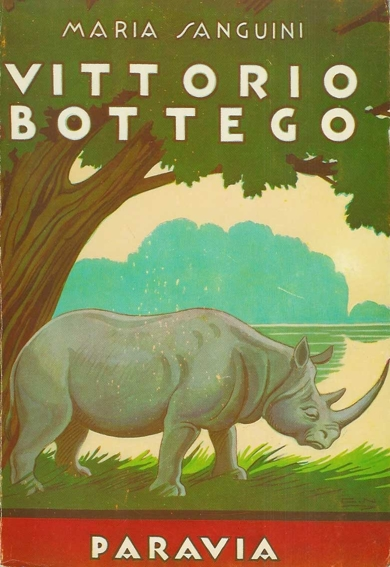

Fino a quel momento ero convinto, per fortuna a torto, che al De Benedetti fosse, all’epoca, avvenuto qualcosa di spiacevole. Questo pensiero era motivato dalle seguenti considerazioni: non avevo più trovato suoi scritti analoghi; nel 1938, anno delle leggi razziali fasciste, dal catalogo Paravia “scomparvero” i suoi titoli assieme a quello di Angelo Treves Giovanni da Pian del Carpine alla scoperta della Tartaria: sia De Benedetti sia Treves erano senz’altro ebrei; nel 1946 la Paravia stampò, sempre nella serie curata dal Fabietti, Vittorio Bottego esploratore del Giuba e dell’Omo di Maria Sanguini che praticamente riassume i due del De Benedetti[iv]. Tutto, dunque, mi faceva ritenere che di questo scrittore si fossero perse le tracce.

Egli nel suo primo libro ringraziava la famiglia Bottego che gli “fu cortese di preziose informazioni sulla vita del suo illustre familiare” e narrò per primo alcuni curiosi episodi dell’infanzia dell’eroe: “La sua resistenza, la sua destrezza negli esercizi fisici divennero proverbiali fra i conoscenti, come pure la sua reputazione di imbattibile cacciatore di lepri. Tanta esuberanza di vita fisica non era scompagnata da una seria e intensa attività spirituale. Come tutti i cacciatori, egli era un po’ naturalista; in lui l’esperienza venatoria era unita a una vera curiosità scientifica, che lo spingeva a farsi raccoglitore e preparatore di materiale zoologico. Nella scuola si dimostrava appassionato delle discipline scientifiche, senza tuttavia perdere quel gusto della poesia che il padre gli aveva messo nell’animo ancor bambino. Come carattere era piuttosto schivo e orgoglioso; timido e impacciato in società; restio nello stringere amicizie, fedele agli amici che si era scelto. Un curioso incidente gli fece troncare gli studi classici. Frequentava il primo corso di liceo: mentre era in classe, intento alla lezione, gli cadde in terra una penna. Si chinò per raccoglierla. In quell’istante il suo compagno di banco ebbe una di quelle idee balzane, che sono proprie degli scolari. Vista la faccia del compagno all’altezza del suo piede, trovò che quella posizione era assai comoda per accarezzargli la guancia con la suola delle scarpe e, – manco a dirlo, – mise in atto la bella idea. Non si sa quanto quella carezza rassomigliasse a un calcio. Il Bottego non aspettò di essere fuori di scuola per aggiustare la partita con l’amico. Lì per lì, si levò e cominciò a picchiar sodo sul malcapitato. Urla, grida, intervento del professore, punizioni. Il Bottego, irritato, non volle più tornare a scuola e si preparò a casa per superare l’esame di ammissione all’Accademia militare di Modena. Così ebbe inizio la carriera militare di Vittorio Bottego, che dalle scuole di Modena, poi di Torino e di Pinerolo uscì col grado di tenente di artiglieria”[v].

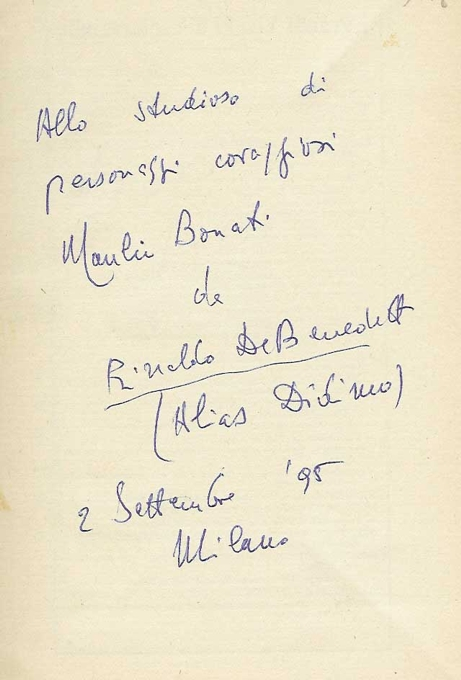

Queste pagine mi hanno sempre attratto, ora desideravo conoscere chi le aveva scritte . Ma come rintracciare il redivivo (almeno per me!) De Benedetti? Mi rivolsi per iscritto al direttore de La Stampa, dando prova di aver riconosciuto l’autore dell’articolo su Bottego, per avere sue notizie. Come risposta, graditissima, ho ricevuto una lettera del De Benedetti, sorpreso che “in questa mia protratta vecchiaia (anni 92), mi giunga la voce di un lettore benevolo di quei lavori giovanili”. Tra noi nacque una fitta corrispondenza e alcune telefonate che hanno fatto scaturire una cordiale amicizia. La volontà di un incontro fu reciproca. Questo avvenne il 2 settembre 1995.

Fu un’esperienza unica, che sintetizzo in forma di intervista.

Mi può fornire sue notizie anagrafiche e informazioni sugli anni giovanili?

Sono nato a Cuneo nel 1903 e, dopo la laurea in Ingegneria, andai a lavorare in Francia. Qui si respirava aria di libertà. Trovai una grande differenza quando tornai in Italia, dove c’era la dittatura fascista. Presi residenza a Milano. Lavoravo per la Compagnia Generale di Elettricità (CGE) disegnando macchine elettriche. Avevo, però, da sempre una passione segreta letteraria. Scrivevo poesie e, trovandomi nella città degli editori, speravo di poterle vedere pubblicate. Non sapevo però a chi rivolgermi.

E’ in questo periodo che conobbe Ettore Fabietti?

Precisamente. Un mio cugino, che faceva il bibliotecario, mi presentò appunto il Fabietti[vi]. Questi era un membro del Partito Socialista, nato a Cetona intorno al 1875, che dirigeva la Biblioteca Popolare del Comune di Milano. Aveva costellato la città di tante piccole biblioteche minori affinché la cultura fosse diffusa il più possibile tra il popolo. Oltre ad esercitare la professione di maestro elementare, era un apprezzato scrittore di testi[vii]storici e di biografie. Scrisse le vite di Garibaldi, Cesare battisti, Antonio Locatelli, su Marconi e la radio, la Storia del Risorgimento italiano edita dalla Barion e decine di altri libri.

Mi ricevette nella sua casa e lesse le mie poesie. Non mi disse né se erano belle né se erano brutte. Mi chiese invece se volevo scrivere la vita di un esploratore per la collana che dirigeva per la casa editrice Paravia. Bottego non l’aveva ancora assegnato, quindi me lo propose. Sinceramente io non sapevo chi fosse questo Bottego, né tanto meno ero esperto sulle esplorazioni. Però l’idea di pubblicare un libro mi fece accettare con entusiasmo l’incarico. Andai in biblioteca a cercare libri sul personaggio, feci conoscenza con i suoi parenti – che furono prodighi sia di notizie sia di materiale – e mi misi al lavoro. Scrivevo di sera.

Finalmente portai a fine il testo e lo sottoposi al Fabietti per avere un suo parere. Questi nel frattempo era stato estromesso dalla carica di direttore della Biblioteca Popolare per via delle sue idee politiche. Fabietti apprezzò il mio Bottego, ma si arrabbiò con me quando gli espressi la perplessità di farlo stampare con il mio cognome. Avrei, infatti, preferito firmarlo Rinaldo Lazzaro (questo è il mio secondo nome) perché temevo delle critiche da parte dei dirigenti della CGE. I datori di lavoro erano severi e avevano paura che pensassero che perdevo tempo a scrivere dei libri. Fabietti non volle sentire ragioni, anzi nel frontespizio del volume prima del nome[viii] ci aggiunse “Ing.”.

Questo lavoro mi procurò un compenso di mille lire.

Desidererei avere qualche ragguaglio sul suo secondo libro e sul premio Giuliana Civinini. Mi tolga una curiosità: come fece a vincere questo concorso letterario con il libro ancora da stampare?

Nel 1932 mi recai a Torino dalla Paravia. Un responsabile della casa editrice, soddisfatto per le vendite del mio Vittorio Bottego, mi propose di farne un altro. Gli risposi che avrei potuto raccontare sull’esplorazione dell’Omo. Ebbi parere favorevole. Anche Fabietti era d’accordo.

Qualche mese dopo, quando il mio nuovo libro era in bozze di stampa, lessi nel mensile librario di Formiggini[ix]L’Italia che scrive che era stato bandito il Premio Fondazione Giuliana Civinini (figlia del celebre giornalista Guelfo Civinini, morta giovane) per un’opera di carattere coloniale. Avuta l’autorizzazione dall’editore, inviai ai giudici del concorso letterario le bozze. Con mia grande e gradita sorpresa la mia opera vinse il premio. E pensare che vi avevano partecipato più di duecento concorrenti. Mi ricordo che ero a Ortisei quando trovai la notizia in una pagina del Corriere della sera.

Quando il libro fu pubblicato la copertina poté fregiarsi della scritta “ Premio Fondazione Giuliana Civinini 1933”, proprio per il fatto che fu giudicato prima della stampa.

In seguito si interessò ancora di esplorazione?

No, fino all’articolo per La Stampa del maggio scorso [1995]. I due libri su Bottego mi riempirono di soddisfazioni. Ebbi i complimenti di Guelfo Civinini[x] e da Emilio De Bono, ministro delle Colonie. Poi le cose cambiarono. Nel 1938 ricevetti dalla Paravia una lettera che mi amareggiò: mi si invitava di dichiarare che non ero ebreo. Sì, lo sono, ma mi sono sempre considerato prima di tutto italiano. Mio nonno aveva combattuto le guerre risorgimentali; tutti in famiglia ci sentivamo dei bravi italiani. D’accordo non avevo in tasca la tessera del partito, ma non lo ritenevo di certo una colpa. Poi vennero le leggi razziali e l’antisemitismo[xi]. Risposi alla Paravia, in tono risentito, che ero orgoglioso di essere ebreo: non mi scrissero più, anzi richiamarono dalle librerie tutte le copie delle mie pubblicazioni ed eliminarono materialmente i miei titoli dal catalogo[xii].

In effetti i suoi due Bottego sono tra i più rari della serie! Cambiando argomento: come trascorse gli anni dal 1938 fino al termine della guerra?

Perdetti l’impiego alla CGE. Trovai da guadagnare da vivere come insegnante in una scuola privata. Poi, quando la situazione divenne più grave, mi diedi alla clandestinità. Andai ospite del podestà di Villa d’Adda, che mi conosceva da tempo. Ebbi da lui protezione ed asilo, anche se era fascistissimo: per mia fortuna in Italia ci sono tante contraddizioni!

In seguito – ormai c’era l’occupazione tedesca – il podestà mi chiese di cambiare alloggio. Allora pensai che la città ti nasconde, mentre il paesetto ti rivela, quindi tornai a Milano. In quei giorni (era il 1943) Fabietti stava partendo per la Toscana con la famiglia e temeva, lasciando l’appartamento libero, che glielo requisissero, per cui me lo lasciò in consegna ed io, sotto falso nome, pagavo l’affitto per suo conto. Ci abitai con la mia prima moglie e con la mia bambina. Per inciso Fabietti lo rividi per l’ultima volta nel 1947; morì pochi anni dopo.

La nostra era una vita provvisoria. Il futuro era incerto, potevamo essere presi da un giorno all’altro. Consideri che mia sorella e la mia nipotina morirono ad Auschwitz, mio cognato subì ugual sorte in un altro campo di concentramento[xiii].

La clandestinità deve avervi fatto trascorrere degli anni stressanti.

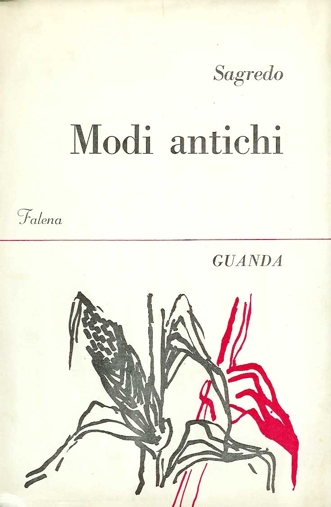

Non si viveva di certo tranquilli, bensì alla giornata, ma le assicuro che lo stress venne nel dopoguerra quando si doveva pensare concretamente al proprio impiego. Sino alla fine del conflitto percepivo quel tanto da mangiare e da pagare l’affitto scrivendo articoli e libri che poi venivano pubblicati con i nomi delle persone che me li avevano commissionati. Uno di questi era un professore che, avendo accesso alla stampa straniera, mi teneva al corrente sul progresso degli studi scientifici. In poche parole facevo il “negro” per altri scrittori. Tornata la pace, avevo ottenuto una grande competenza nelle mie materie scientifiche. Rammento che il giorno della bomba atomica di Hiroshima telefonai a Mario Borsa, direttore del Corriere della Sera, per proporgli un articolo sulle favolose qualità dell’uranio: venne subito pubblicato. La mia continuativa collaborazione a questo quotidiano risale al 1947 quando Orio Vergani, scrittore straordinario che conobbi quando ero redattore all’Illustrazione Italiana di Garzanti, mi presentò al giornale. Un responsabile mi disse di trovarmi uno pseudonimo perché in quel periodo si tendeva a spersonalizzare i collaboratori. Gliene sottoposi alcuni e lui scelse Didimo (da Didimo Chierico: personaggio fittizio che Ugo Foscolo usa come maschera di se stesso). Da quel giorno mi sono firmato più con questo pseudonimo che con il mio vero nome. Ad essere precisi ho usato anche la sigla Sagredo (da Giovan Francesco Sagredo: nobile uomo veneziano legato a Galileo Galilei che funge da interlocutore nel Dialogo sopra i massimi sistemi), in particolare proprio per la stampa delle poesie che avevo sottoposto a Fabietti. Le stesse, con altre successive, formano Modi antichi, edito da Guanda nel 1964.

Era al corrente che la Paravia nel 1946 stampò un libro su Vittorio Bottego scritto da Maria Sanguini?

No, non lo sapevo. Lo apprendo e lo vedo adesso per la prima volta [gliene portai in dono una copia della prima edizione].

Mi parli delle sue pubblicazioni.

Mi sono occupato di divulgazione scientifica, a partire dal 1945, sui citati quotidiani e su periodici (L’Illustrazione Italiana, Il Mondo, Epoca, L’Europeo, Sapere, La Domenica del Corriere, Colloqui). Diventato giornalista, ho fondato e diretto dal 1949 al 1960 il mensile L’Illustrazione Scientifica, prima per Garzanti poi per Feltrinelli. Sono stato autore di trasmissioni radio, raccolte in volumi dalla ERI, tra cui il Dizionarietto delle Nuovissime Scienze del 1961 e Uomini dell’Elettricità del 1967. Presso altri editori ho pubblicato due edizioni dell’Anedottica delle Scienze (anche in questa occasione mi firmo Sagredo) e trattato altresì problemi della popolazione e dell’ecologia nei volumi Siamo troppi in questo mondo inquinato del 1972, L’inquinamento da radiazioni del 1979 e altri ancora.

L’intervista era conclusa. Terminavo il pezzo per Trekking con le frasi che seguono.

De Benedetti è una persona simpaticissima, dallo spirito giovane e attivo: continuamente si alzava dalla poltrona per andarmi a prendere i volumi che di volta in volta nominava.

Desidero ringraziare la memoria di Vittorio Bottego che mi ha permesso di stringere la mano a questo dotto signore. Prima di salutarmi, ha gentilmente scritto delle bellissime dediche nei due libri che mi ero portato appresso.

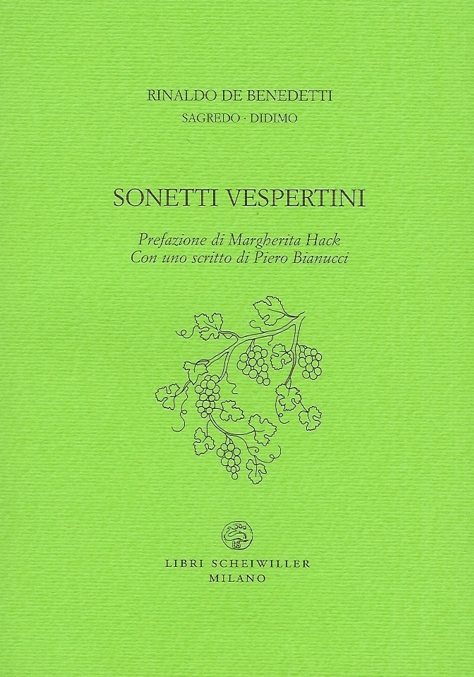

** Un morbo latente e silenzioso, un soffio dentro al cuore – che prolifica, che vive…non uccide? solo infetta – e scorta inestirpabile il percorso della vita. Questa è la poesia per l’animo-poeta. A volte larvata ed occultata, a volte sussurrata, a volte espressa – ma nuoce e non ripaga la “taccia di poeta” –, a volte solo al proprio limitare, quando “per pagare un debito, il debito che un uomo anziano ha verso un giovinetto che porta il suo stesso nome e cognome”, ci si volge al tempo che è passato e lo si compendia compendiando l’anima dei versi e i versi dell’anima. Questo ha fatto Rinaldo De Benedetti, raccogliendo “otto lustri della vita di un uomo: dalle vergini impressioni dell’adolescenza a certe ore disperate dell’età adulta, a una via via maturata amara saggezza”. Questo ha fatto Anna, sua figlia, pubblicandone un’antologia poetica a dieci anni dalla morte. Sonetti vespertini (Libri Scheiwiller, Milano), dal titolo dell’ultima raccolta in essa contenuta, è specchio di una vita, “la vita dapprima di un escluso – afferma lei stessa –, e poi, a partire dal 1945, di un uomo di successo, il quale tuttavia visse sempre da appartato, come capita agli uomini di studio”. Un uomo che, nato a Cuneo nel 1903, ha vissuto tutto un secolo e provato sulla pelle i drammi della storia. Ebreo di nascita ha continuato la sua opera di fine intellettuale nonostante le leggi razziali per poi diventare, conclusa la guerra, forse il massimo divulgatore scientifico in Italia, giornalista per “Il Corriere” e “La Stampa”, fondatore de “L’illustrazione Scientifica”, collaboratore di note testate (nonché autore di scritti letterari, di voci per l’Enciclopedia Treccani e biografo di Vittorio Bottego negli anni trenta) e sempre attento scrittore. Più conosciuto come Sagredo o Didimo, i suoi pseudonimi, ha compreso e abbracciati due mondi e due culture. Quella scientifica, quella umanistica. “Ingegnere e divulgatore scientifico ha iniziato fin da ragazzo e seguitato fino alla fine dei suoi giorni a scrivere poesie”, conferma Margherita Hack a cui si deve la prefazione alla raccolta. “Uomo di due culture”, come è stato definito (Piero Bianucci), perché “la cultura o è una o non esiste”. E la fisica o la matematica non gli hanno impedito di intrattenersi ancora in tarda età con le traduzioni dal greco e con Omero. E d’altronde è evidentissima tale impronta classica in queste sue liriche, stimate da nomi letterari come Mario Luzi e Giovanni Raboni per il quale sono “versi di nobile fattura e di nobilissima ispirazione, che meriterebbero di essere diffusi”. Forme nitide e tradizionalmente collaudate come il “coturno stretto” di Gautier, il sonetto, l’ode saffica ed alcaica, in cui il flusso di parole, così talvolta leopardianamente malinconico, pare rimandare a un tempo senza tempo, nostro ma lontano, estinto ma attualissimo nell’anima. Un tempo che è dell’essere più che delle cose, dove i temi eterni della vita – la morte, l’esistenza, la vana eternità – si incontrano col vivere assuefatto di ogni giorno. “Tutte le piccole cose,/le piccole cose lontane,/che giaccion silenziose/nel fondo delle anime umane”. E il dolore dell’esistere – dolore folle, insopportabile per l’animo-poeta, eppure tanto dolce, tanto irrinunciabile – scioglie dentro al verso le sue prese (“E’ come se tutto il dolore/che il mondo porta con sé/avesse scelto queste ore/per piangere dentro di me”) e martella così languidamente il senso sovrumano e incomprensibile del tutto e del suo niente (“Che importa a te di questa zolla oscura,/dove noi, gente, si travaglia e vive?/O forse non creatore ma creatura/tu sei di sofferenti alme corrive,/ cercanti un padre ove tutto è natura”). Non è questo il senso del poeta? Il senso che il poeta dà al non-senso? Con la voce, la poesia, dell’anima, che è una musica, anzi, senza voce, con lo strazio ultimo, interiore che celano i versi e non son altro che un sogno inconfessato della vita innanzi ad un reale di agonia.

Isabella Bonati

[i] Da anni San Lazzaro Parmense fa parte integrante della città di Parma, è un suo quartiere.

[ii] Battista (Gian Battista oppure Giambattista) Bottego vide la luce a Parma il 16 maggio 1858. In cerca di avventure si recò negli Stati Uniti. Nel 1890 conobbe l’irlandese Mary Healy, che sposò nel 1892. La loro unione venne allietata da tre figli: Maria (1893-1970), Celestina (1895-1980) e Vittorio (1897-1972). Battista tornò a San Lazzaro Parmense nella casa dei genitori nel 1903, dopo aver realizzato una cospicua fortuna. Morì il 5 novembre 1935.

[iii] Celestina Bottego nacque il 20 dicembre 1895 in Glendale (Ohio) e visse nello stato del Montana fino all’età di 15 anni. Celestina, ragazza molto religiosa, con la mamma raggiunse in Italia il padre e i fratelli verso la fine dell’estate 1910, andando ad abitare a San Lazzaro, nella casa dei nonni Maria ed Agostino. A Parma Celestina proseguì gli studi e conseguì, presso l’Università di Pisa, l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese. Insegnò in diverse scuole pubbliche di Parma per oltre venti anni. Nel tormentato periodo della seconda guerra mondiale, accolse e aiutò varie persone in difficoltà, di ogni categoria. A partire dal 1935 cominciò ad insegnare inglese anche presso l’Istituto dei Missionari Saveriani. All’età di quasi cinquant’anni ricette la proposta di collaborare alla fondazione del ramo femminile dei Missionari Saveriani. Nel 1945 prese avvio questa congregazione. Iniziò una nuova tappa della vita di Celestina che divenne “la Madre” delle missionarie, a cui dedicò tutta se stessa, mettendo a disposizione le sue doti umane e spirituali, la casa e tutti i suoi beni. Accompagnò le giovani sorelle nelle prime fondazioni fuori dall’Italia: negli Stati Uniti, in Brasile, in Congo, in Burundi, seguendole poi attraverso una fitta corrispondenza. Morì il 20 agosto 1980. Si stanno raccogliendo i documenti per il processo di beatificazione.

[iv] Ugual sostituzione avvenne per il testo di Angelo Treves! Nell’immediato dopoguerra, infatti, la Paravia propose Giovanni da Pian del Carpine alla scoperta della Mongolia di Giovanni Ponti, del quale conosco la prima ristampa della prima edizione del 1953. Anche in questo caso la biografia è completamente rifatta. Da parte della Paravia non fu di certo un bel gesto nei confronti di due vecchi collaboratori colpevoli soltanto di essere ebrei.

[v] Cfr. Rinaldo De Benedetti, Vittorio Bòttego e l’esplorazione del Giuba, Torino, G. B. Paravia & C., 1931, pp. 7 e 8. Altre notizie sul giovane Vittorio Bottego (l’accento sul cognome oggigiorno non si usa più inserirlo) si trovano nelle biografie: Aroldo Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897), Milano, A. Mondadori, 1934; Silvio Campioni, I Giam Giam. Sulle orme di Vittorio Bottego, Parma, Casa Editrice Luigi Battei, 1960; Walter Minestrini, Il Leone d’Africa. Vita di V. Bottego, S. Lazzaro di Savena, Editrice Corbaccio, 1961 (questa è una bella biografia romanzata per ragazzi); Manlio Bonati, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Parma, Silva Editore, 1997; Giorgio Torelli, Alla ventura col capitano Bottego, Parma, Monte Università Parma, 2003 (questa è un’ottima ristampa di articoli pubblicati nel 1960 nella rivista Candido); Manlio Bonati, Vittorio Bottego. Coraggio e determinazione in Africa Orientale, Torino, Il Tucano Edizioni, 2005. Tra parentesi è bene ricordare che quel giorno del calcio in faccia, Bottego attese il professore all’uscita della scuola. Gli disse che non si sentiva di meritare una punizione. Ne nacque una vivace discussione che degenerò in pugni. Morale: Bottego picchiò il professore e così fu costretto a cambiare scuola. Forse, se non gli fosse caduta la penna con tutto quello che seguì, non sarebbe diventato un militare e di conseguenza un esploratore africano!

[vi] Ettore Fabietti, prolifico autore oggi a torto quasi del tutto dimenticato, scrisse vari testi storici. Ne elenco qualcuno: I Martiri di Belfiore, I Fratelli Bandiera, Cesare Battisti. L’anima – La vita, Garibaldi. L’anima e la vita, Nell’Australia inesplorata, Vita eroica di Antonio Locatelli, Luigi Robecchi Bricchetti e la prima traversata della Somalia, ecc.

[viii] La Paravia però fece un errore: in copertina scrisse il cognome tutto attaccato (Debenedetti), inoltre non specificò neppure nel frontespizio il nome di battesimo.

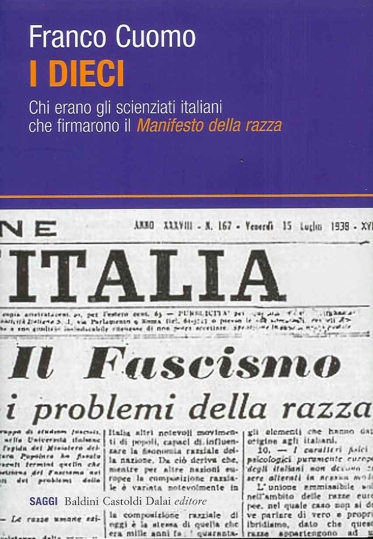

[ix] Angelo Fortunato Formiggini era un famoso editore ebreo che credeva nel fascismo. Pochi mesi dopo l’emanazione delle prime leggi razziali antisemite, per protesta si suicidò gettandosi dalla torre Ghirlandina di Modena. Era il 29 novembre 1928. Cfr. Franco Cuomo, I dieci. Chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2005, p. 177.

[x] Guelfo Civinini oltre ad essere un noto giornalista era anche un viaggiatore. Amava l’Africa Orientale tanto che nel 1926 andò in Etiopia a cercare i resti mortali proprio di Vittorio Bottego. Raggiunse il Daga Roba, dove fu ucciso l’esploratore parmigiano, ma non trovò le ossa del capitano Bottego. Cfr. Guelfo Civinini, Un viaggio attraverso l’Abissinia sulle orme di Vittorio Bottego, Roma, Unione Editoriale d’Italia, (1930).

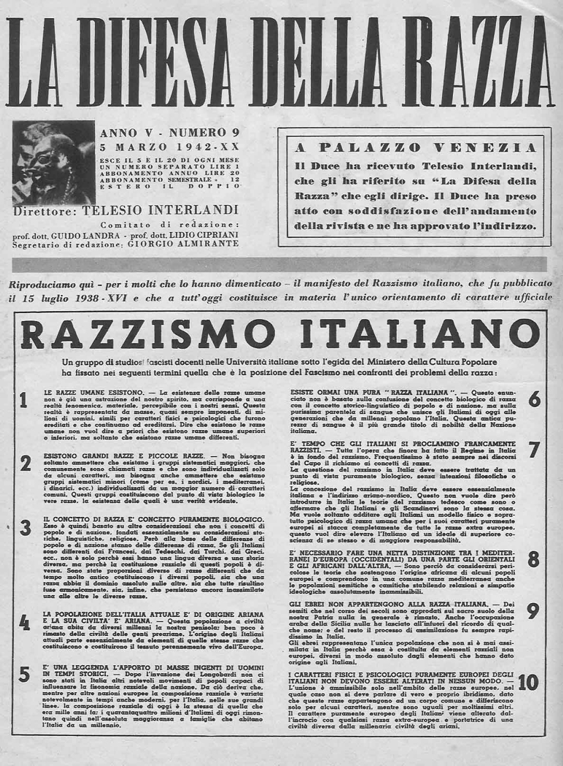

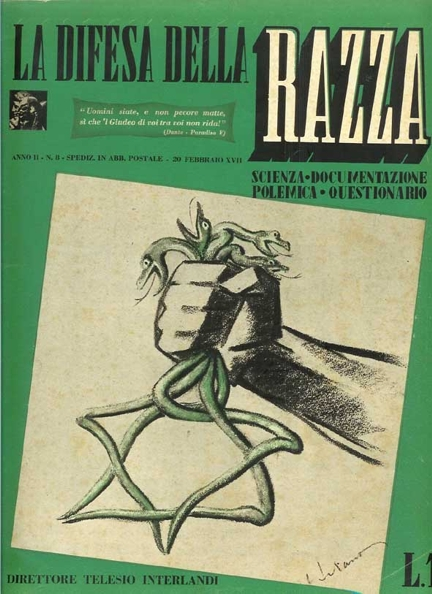

[xi] Il già citato libro di Franco Cuomo (I dieci. Chi erano gli scienziati italiani che firmarono il Manifesto della razza, Milano, Baldini Castoldi Dalai, ottobre 2005) dovrebbe essere acquistato da tutti, letto e riposto in libreria per essere spesso consultato. Il 1938 fu l’anno fatale del fascismo. Mussolini firmò, inconsapevole, la sua condanna a morte e mise le basi per portare l’Italia nel baratro della seconda guerra mondiale. Per compiacere l’alleato tedesco, il fanatico assassino Adolf Hitler, decretò le vergognose leggi razziali che colpivano gli ebrei italiani e tutti i sudditi delle nostre colonie (Libia e Africa Orientale) per il meticciato. Tutto cominciò il 15 luglio 1938 sulle pagine de Il Popolo d’Italia, quotidiano fondato da Benito Mussolini. Subito dopo nacque la rivista razzista La difesa della razza diretta da Telesio Intrerlandi ed alla quale collaborarono i dieci scienziati italiani che firmarono i paragrafi del terribile quanto sconclusionato Manifesto della razza. Lo studioso Franco Cuomo analizza l’evento e gli uomini che lo crearono: “Nessuno dimentichi i dieci scienziati del ’38. Nessuno li perdoni. Si chiamavano Lino Businco, Lidio Cipriani, Arturo Dosaggio, Leone Franzi, Guido Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan, Sabato Visco ed Edoardo Zavattari. Legittimarono la deportazione in Germania di ottomila persone, tra cui settecento bambini. Volevano dimostrare che esistono esseri inferiori. E ci riuscirono, in prima persona. Perché lo furono.” Zavattari, Landra, Businco e in particolare Cipriani erano esperti conoscitori in senso lato delle colonie italiane. A questi dieci scienziati si unirono in tutta Italia altre 319 firme di persone “rappresentative di ogni campo di attività: docenti universitari, magistrati, medici, economisti, capitani d’industria, alti ufficiali dell’esercito, artisti, giornalisti, esponenti del regime e anche del clero.” Cuomo riporta il censimento completo alle pagine 202-207, ma lo stesso è facilmente reperibile ad Internet, basta inserire come imput Manifesto della razza e poi si trovano con facilità i dati che non si vorrebbe fossero mai stati scritti nelle pagine della Storia. In un elenco come questo è ovvio trovarvi Mussolini, Galeazzo Ciano, Alessandro Pavolini, Achille Starace, Pietro Badoglio, Rodolfo Graziani, Giuseppe Bottai, ma non si troveranno altri noti fascisti come Italo Balbo, tra l’altro grande governatore della Libia, Emilio De Bono, Luigi Federzoni ed Ettore Muti, contrari alle leggi contro gli ebrei e lontani, se si esclude Muti, al costante avvicinamento del fascismo con il nazismo. Poi vengono gli altri… e certi nomi fanno proprio male al cuore! Ho acquistato I dieci di Cuomo il 4 novembre e la notte tra il 4 e il 5 non ho dormito. E’ mio costume controllare subito pagina per pagina i libri che entrano nella mia biblioteca, sia quelli antichi sia i nuovi. Sbirciando qua e là le pagine, sono rimasto di stucco per quanto i miei occhi leggevano. Qualche ora dopo, di notte, mi sono alzato e ho iniziato subito l’interessante lettura. Tornando al censimento, vi ho trovato Giovannino Guareschi, Padre Agostino Gemelli, Arnaldo Cipolla (giornalista, viaggiatore e buon esperto dell’Africa, morì il 23 febbraio 1938. Mi chiedo come può aver firmato il documento che venne pubblicato per la prima volta a metà luglio 1938: probabilmente da mesi si cercavano dei nomi da portare alla causa razzista e pertanto fu contattato positivamente prima della sua morte. Oppure fu inserito post mortem perché si conoscevano le sue idee), Mario Appelius (giornalista e viaggiatore come il precedente, scrisse Il cimitero degli elefanti[Milano, Casa Editrice Alpes, 1928] che nel 1998, dagli organizzatori dell’interessante mostra itinerante La menzogna della razza, è stato etichettato come il romanzo coloniale più razzista pubblicato in Italia) e tanti altri bei nomi che … non mi sarei mai immaginato di trovare. Naturalmente su 329 nominativi tanti mi sono sconosciuti e dovrei fare delle lunghe ricerche ad internet e nelle mie enciclopedie per sapere chi fossero. Invece alcuni li conosco bene avendo da sempre ammirato le loro doti artistiche. Premetto che non mi interesso solo di Storia, anzi fin da quando indossavo i calzoni corti ho sempre avuto la passione per il Fumetto, in particolare quello classico, sia italiano che straniero (specialmente quello americano, inglese, franco belga e spagnolo). Ebbene, in quel censimento sono presenti dei miei miti e questo mi ha fatto malissimo. Ci sono i disegnatori Carlo Cossio [chi non ricorda il suo Dick Fulmine e il successivo Bufalo Bill dell’Intrepido? All’elenco manca per fortuna il fratello Vittorio che, pur essendo un convinto fascista, non firmò], Pier Lorenzo De Vita [noto per Pecos Bill, Oklahoma e Topolino], Walter Molino [bellissimi i suoi Virus e Kit Carson, in seguito illustrò le stupende copertine de La Domenica del Corriere], Giove Toppi [il magico illustratore delle copertine degli albi editi a Firenze da Nerbini, nonché autore di pregevoli fumetti avventurosi, anche di genere coloniale], Ferdinando Vichi [famosa ed apprezzata la sua versione a fumetti di Joe Petrosino per l’Avventuroso di Nerbini e di Cuore garibaldino degli anni 1940-43 per l’Intrepido]; Angelo Bioletto [notissime le sue figurine anteguerra per la Perugina (l’introvabile Saladino!!!), molto conosciuto ed apprezzato il film a cartoni animati La rosa di Bagdad e la versione a fumetti de L’Inferno di Topolino, parodia disneyana made in Italy della Divina commedia]; ci sono gli illustratori Carlo Nicco e Gustavo Rosso in arte Gustavino che disegnarono copertine ed interni di centinai di libri per bambini e ragazzi; c’è lo scrittore Federico Pedrocchi creatore della serie fantascientifica Saturno contro la Terra, magistralmente disegnata da Giovanni Scolari, e di tanti altri buoni fumetti che hanno fatto sognare una miriade di lettori dall’anteguerra ad oggi. Il censimento riporta altri disegnatori od autori legati al mondo del fumetto e dell’illustrazione in genere, ma quelli citati sopra sono per l’appunto dei miei miti che oggi per me hanno ricevuto un notevole ridimensionamento: grandi artisti, ma come si possono definire dal punto di vista umano? Il tragico è che lavoravano per un pubblico bambino e tra quei bambini ci saranno stati senz’altro degli ebrei che si sono visti tradire dai loro beniamini.

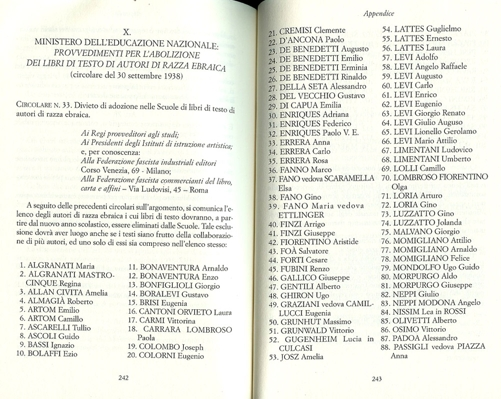

Il benemerito libro di Franco Cuomo riporta, nella sua ricca appendice, la Circolare n. 33 diramata dal Ministero dell’Educazione Nazionale in data 30 settembre 1938 inerente i provvedimenti per l‘abolizione dei libri di testo di autori di razza ebraica: il numero 26, tra i 114 autori ebrei, risulta essere proprio il nostro Rinaldo De Benedetti (vedi a p. 243).

[xii] La casa editrice Paravia fu bombardata e distrutta dagli alleati, quindi il suo archivio venne completamente distrutto. Dopo la guerra l’archivio fu in buona parte ripristinato con l’acquisto presso le librerie antiquarie e le bancarelle delle vecchie pubblicazioni.

[xiii] Quest’episodio, uno dei tanti avvenuti agli ebrei italiani, è il tragico effetto del Manifesto della razza. Cfr. Franco Cuomo, I dieci, cit., p. 15.