(articolo pubblicato in “Bollettino dell’Ufficio Storico 2019-2020”, Stato Maggiore Esercito, maggio 2021)

Da parecchi decenni i media, ma anche gli storici e ovviamente gli eritrei, si indignano per quell’incredibile serie di IGNOTO, IGNOTO, IGNOTO che campeggia su quasi tutte le lapidi degli ascari che combatterono a Cheren, in quell’ultima tragica battaglia che per due mesi , tra i primi giorni di febbraio e la fine di marzo 1941, vide le nostre truppe assediate, come in una fortezza naturale, nel disperato tentativo di difendere Asmara e Massaua.

L’indignazione sarebbe ovvia: mentre testi, manifesti, pubblicistica varia si affannavano a presentare gli ascari come fedeli compagni d’armi, in realtà si verificava (apparentemente, come vedremo) che lo Stato italiano neanche si prendeva cura di sapere come si chiamassero, né di identificare, i 615 caduti indigeni sepolti a Cheren.

Ma sono tanti, in quel cimitero, anche i nostri connazionali “ignoti” . Per l’esattezza, su 602 italiani, 336 sono militi ignoti[1]. Le cause vanno ascritte all’incomprensibile atteggiamento dell’Amministrazione Britannica post-occupazione (O.E.T.A., Occupied Enemy Territory Administration). Nell’Archivio Vescovile di Asmara ci sono documenti che dimostrano che solo dopo più di un anno dalla battaglia, benché in una zona non più in stato in guerra, l’amministrazione britannica acconsentì al recupero dei poveri resti dei caduti, per quanto era rimasto da iene, piogge, termiti. Non c’è da sorprendersi che fossero per la maggior parte irriconoscibili.

Non è il caso qui di richiamare gli avvenimenti della battaglia di Cheren, che non ha mai ricevuto in Italia lo stesso doveroso riconoscimento che pure è (parzialmente) tributato ai protagonisti, per esempio, di El Alamein[2]. Ma i caduti di El Alamein hanno avuto un Paolo Caccia Dominioni, che dopo aver partecipato alla battaglia ha ritenuto doveroso dedicarsi con pietas, con l’aiuto di Renato Chiodini, alla ricerca, riesumazione, e soprattutto identificazione delle salme, in un certosino lavoro durato quattordici anni. A Cheren tutto ciò non è stato possibile.

* * *

Tombe di ascari al Cimitero Militare di Cheren (foto dell’A.)

Cheren: un Alpino Ignoto, un Cap.Magg.Alp. Ignoto (foto dell’A.)

Sia in primo piano che sulle lapidi nel retro, parecchi Granatieri Ignoti (foto dell’A.)

Dopo la caduta dell’Eritrea in mano britannica, una persona si dedicò con passione e cristiana sollecitudine sia ad alleviare le condizioni dei prigionieri, militari e civili, caduti in mano inglese, sia a provvedere, per quanto possibile, al recupero delle tante salme ancora giacenti o in cimiteri improvvisati o addirittura ancora sui campi di battaglia, in particolare a Cheren: si tratta del vescovo di Asmara Luigi Marinoni.

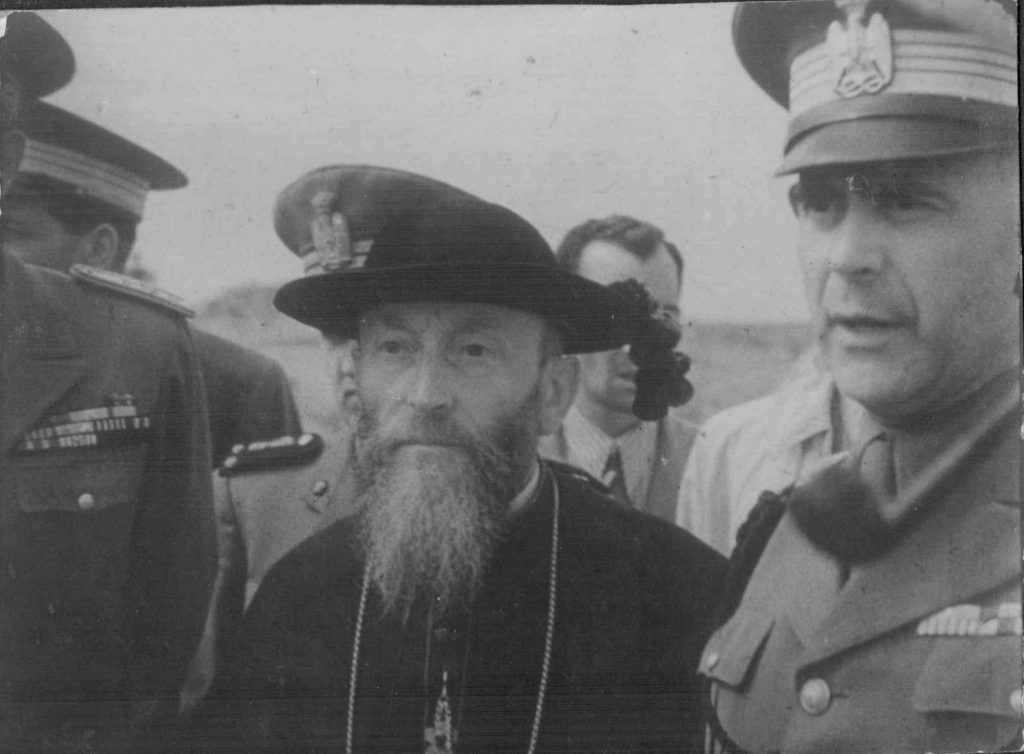

Di Marinoni si ricorda generalmente la partecipazione al ristretto comitato (oltre a lui, c’erano il Segretario Generale del Governo, Pietro Barile, il podestà, De Spuches, il questore Lorenzo Pasquinelli[3]) che il 1° aprile 1941 si recò incontro ai vincitori per trattare la resa della città.

Il Vicario Apostolico Luigi Marinoni in una rara foto inedita scattata dal major Roland J. Witt al momento dell’ incontro lungo la strada tra Asmara e Ad Teclesan per le trattative sulla resa di Asmara. Foto inedita, proveniente dall’Archivio privato della figlia Monica Patricia Witt (cortesia Danilo e Monica Pellegrini)

Nell’Archivio del Vicariato Apostolico di Asmara (d’ora in poi, AVAA) si conserva una ricca documentazione della sua attività dopo la resa. Ho avuto la possibilità di visionare questo archivio, di cui riporto qui alcune riproduzioni dei documenti, scusandomi se ho potuto effettuare solo foto non sempre adeguatamente leggibili. I documenti qui riportati sono tutti conservati nel cassetto 62, cartella 3.

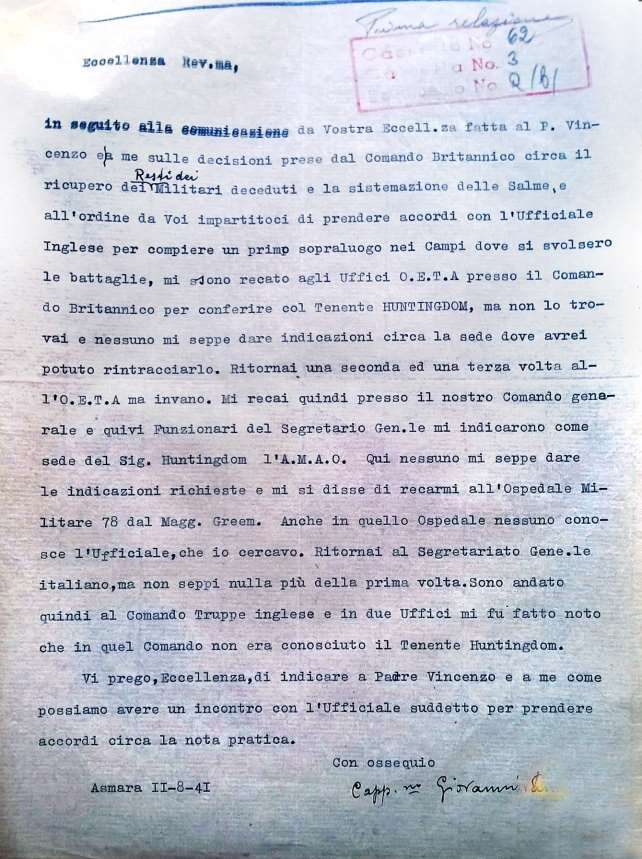

Per quanto riguarda in particolare la situazione di Cheren, erano già passati mesi dalla conclusione della battaglia quando finalmente Marinoni ottiene dal Comando britannico la possibilità di fare effettuare un sopralluogo della zona; l’ex cappellano della Milizia don Giovanni Basso, che era stato incaricato dal Vescovo, insieme al missionario padre Vincenzo da Bergamo, di occuparsi del recupero delle salme, così scrive al suo superiore in data 11 agosto 1941:

“Eccellenza Rev.ma, in seguito alla comunicazione di Vostra Eccell.za fatta al P. Vincenzo e a me sulle decisioni prese dal Comando Britannico circa il recupero dei Resti dei Militari deceduti e la sistemazione delle Salme e all’ordine da Voi impartitoci di prendere accordi con l’Ufficiale Inglese per compiere un primo sopralluogo nei Campi dove si svolsero le battaglie, mi sono recato agli uffici O.E.T.A. presso il Comando Britannico per conferire col Tenente Huntigdom ma non lo trovai e nessuno mi seppe dare indicazioni circa la sede dove avrei potuto rintracciarlo. Ritornai una seconda e una terza volta all’OETA ma invano. Mi recai quindi presso il nostro Comando generale e quivi Funzionari del Segretario Gen.le mi indicarono come sede del Sig. Huntigdom l’AMAO[4]. Qui nessuno mi seppe dare le indicazioni richieste e mi si disse di recarmi all’Ospedale Militare 78 dal Magg. Green. Anche in quell’Ospedale nessuno conosce l’Ufficiale, che io cercavo. Ritornai al Segretariato Gen.le italiano, ma non seppi nulla più della prima volta. Sono andato quindi al Comando Truppe inglese e in due uffici mi fu fatto noto che in quel Comando non era conosciuto il Tenente Huntingdom.”[5]

Le traversie e il peregrinare del povero cappellano da un ufficio all’altro segnavano l’infausto inizio di un labirinto burocratico che durò mesi.

Pochi giorni dopo, il 20 agosto 1941, entrambi i sacerdoti incaricati inviano una lettera che riferisce:

“ Per cause a Voi note, solo oggi abbiamo potuto fare un primo sopralluogo ai Cimiteri Militari […] Ci fermiamo presso S.Antonio[6] dove troviamo P. Teofilo. Ci consta che detto padre ha già fatto quanto era in suo potere per dare una conveniente sistemazione alle Salme dei Nostri, sia durante le operazioni, che dopo l’occupazione, percorrendo a tale scopo le zone che furono teatro della guerra e sollecitando anche l’interessamento di talune Autorità. […] Assieme visitiamo prima un piccolo Cimitero Inglese. Quantunque non vi si trovino che poche Salme, è tuttavia in perfetto ordine. […] Prendiamo i nomi di cinque dei Nostri che vi sono tumulati assieme agli Inglesi. Ci rechiamo quindi al vicino Cimitero Civile che ritroviamo tuttora in stato di grave disordine in seguito ai bombardamenti inglesi. In esso sono sepolti alcuni Ufficiali e Soldati Italiani vittime di bombardamento oppure deceduti nella locale Infermeria Militare. Alcuni di essi sono contrassegnati dal rispettivo nome, altri non hanno alcuna indicazione[7]. Ci rechiamo da ultimo al Cimitero Militare Italiano, situato alla parte opposta della città, sulla via di Nacfa. E’ formato da dieci file di fosse da dieci ciascuna, più altre due o tre tombe. Ognuna di queste doveva portare una Croce numerata; di queste però ne mancano parecchie. Senza recinto, in uno stato di umiliante abbandono, anche per effetto delle recenti piogge. La sepoltura essendo stata fatta affrettatamente, per lo più sotto il fuoco delle artiglierie, le Salme son insufficientemente interrate. Un macabro dettaglio: taluni mostrano persino le scarpe. […] Non abbiamo fatto sopralluoghi nella zona delle operazioni, data la mancanze di tempo e la distanza. […] siamo ripartiti per Teclezan. Dal Prete Cattolico Indigeno del luogo abbiamo avuto preziose informazioni circa una eventuale ricerca da effettuarsi nei dintorni. Le Salme degli Italiani giacciono insepolte nelle vicinanze”[8].

Alla fine di agosto 1941, dunque, dopo quasi cinque mesi dalla fine della battaglia, non erano state frettolosamente inumate, sotto i colpi delle bombe britanniche, che poco più di un centinaio di salme, ad opera di padre Teofilo dei Cappuccini di Sant’Antonio. Alcuni altri militari, in parte ignoti, erano al Cimitero Civile. Cinque erano stati sepolti nell’ordinatissimo Cimitero Inglese, per il quale evidentemente le pratiche di allestimento erano state assai veloci. Presso il villaggio di Teclesan, tra Cheren ed Asmara, dove era stata organizzato l’ultimo inutile rallentamento dell’avanzata britannica, giacevano insepolti molti Italiani.

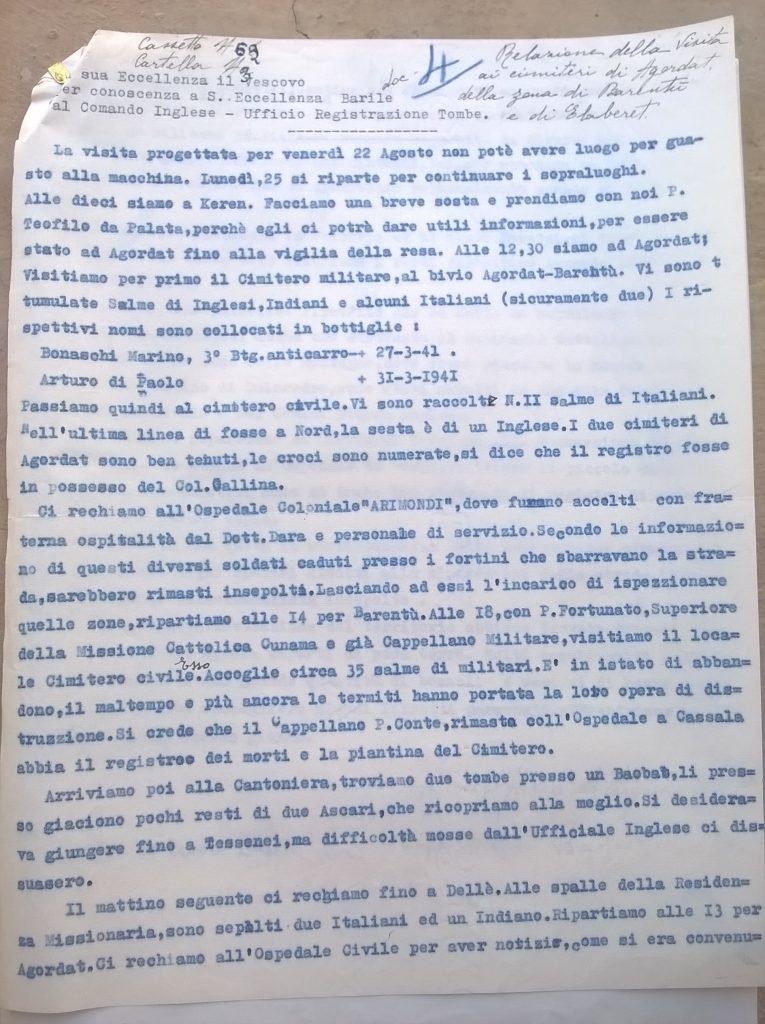

L’incarico assegnato ai due religiosi non riguardava infatti solo Cheren, ma in genere tutte le zone che videro la resistenza italiana all’avanzata britannica. Il 25 agosto i due si recano ben oltre Cheren, nella piana di Agordat, dove c’erano stati i primi scontri con l’armata del gen. Platt proveniente dal Sudan. Nel Cimitero Militare insieme ad Inglesi ed Indiani trovano altri Italiani, di cui solo due identificati: Marino Bonaschi e Arturo di Paolo. Bonaschi viene citato come appartenente al 3° btg anticarro.

La relazione da Agordat, con i nomi di Bonaschi e Di Paolo

Non risulta sia mai esistito in AOI un 3° battaglione anticarro[9], quindi si tratta evidentemente di un errore di trascrizione o dei frati curatori o di chi aveva scritto il biglietto nella bottiglia. Questo, peraltro, conferma la già evidenziata ed ovvia confusione nell’identificazione delle salme. Le date indicate sulle tombe sono 27 /3/ 41 e 31/3/41. A fine marzo il territorio tra Agordat e Cheren era già da due mesi in mano britannica e a Cheren si stavano sparando gli ultimi colpi. Evidentemente, si tratta quindi delle date di recupero delle salme. Infatti, come si riferisce nella relazione al vescovo[10] molti sarebbero ancora in zona gli insepolti. A Barentù, ancora oltre verso il confine, il cimitero accoglie i resti di 35 militari, ma tutto è in uno stato di abbandono e squallore: le tremende, invadenti termiti non lasciano speranza. In zona i due inviati trovano anche pochi resti di due Ascari, che provvedono a tumulare come meglio possono.

C’è un elemento importante nella relazione: “A Cheren, come riferisce P. Teofilo che ha fatto un sopraluogo col Cappellano P. di Francesco, sul monte che sovrasta il Seminario Cattolico non vi sono morti, né ve ne sono sulle montagne dove erano piazzate la nostre antiaeree. I morti del fortino di Dolorodoc son stati sepolti in una sola fossa dal dottore Italiano Civile e dal Com. di Piazza Inglese.”

Dunque, alla fine di agosto esisteva, a quanto pare, una tomba comune nella zona Dolorodoc. Poi le salme, come vedremo, sono state esumate ed è stata attribuita, quando possibile, un’identificazione sulla base della piastrina.

Prima di rientrare ad Asmara, sono gli operai addetti alla riparazione stradale che fanno notare la presenza di “parecchie salme insepolte” e i due sacerdoti verificano, perlustrando la zona, una quindicina di morti appena coperti da qualche palata di terra, recuperando, quando possibile, i libretti personali.

La situazione in altri cimiteri dell’Eritrea è un po’ migliore. A Massaua i due trovano un cimitero ben tenuto ed ordinato, con le tombe dei militari “deceduti durante la campagna attuale” che vanno dal n. 818 all’891; quindi 73 militari, regolarmente registrati. A Tessenei esiste un elenco dei deceduti presso il Comando Inglese, che a quanto pare si è impegnato a consegnarlo. Per altre zone (Gura, Decamerè, ecc.) sono stati i Cappellani Militari a provvedere alla registrazione dei nomi dei deceduti[11]. Si tratta ora di decidere dove raccogliere le salme sparse in diversi cimiteri civili, nonché abbandonate sui terreni di battaglia. I due prospettano come adatte le località di Teclesan, Cheren, Barentù.

Siamo ormai oltre la metà di settembre, l’estate nel bassopiano tra Cheren e Tessenei è passata, ma ancora giacciono “abbandonati per la campagna insepolti o malamente ricoperti” parecchi cadaveri di militari. Che siano molti lo documenta la lettera dei due commissari, che il 17 settembre scrivono (stavolta, a differenza delle precedenti relazioni, solo al Vescovo e al Segretario Barile, non in copia anche al Comando Inglese) che necessitano, per ora, di 100 cassette di legno foderate di lamiera, oltre ovviamente a badili, picconi (“gravine”) , disinfettante, funi, barelle, ecc. e di 5 uomini di personale.

Tocca evidentemente a Barile sollecitare in questo senso il Comando Inglese per ottenere il materiale necessario, e dopo pochi giorni il capt. Laky Zevudachi, per conto dell’Amministrazione Militare, acconsente a fornire parte del materiale richiesto (ma semplici cassette di legno non foderate di lamiera: evidentemente il metallo era troppo prezioso).

Spunta ora un altro personaggio nella vicenda delle salme: l’avvocato Alfredo Patroni[12], presidente della Federazione Combattenti del Governo dell’Eritrea, ex combattente a Cheren e quindi particolarmente sollecito sull’argomento del recupero e delle onoranze ai suoi ex-commilitoni. La Federazione vorrebbe compiere una visita di ricordo ed omaggio a Cheren ed Agordat, e chiede l’appoggio del vescovo Marinoni, dato che la richiesta inoltrata all’O.E.T.A. non ha avuto risposta. In effetti, la risposta arriva dopo un paio di settimane: permesso negato[13], senza spiegazioni.

Il fatto che Patroni parli di “cimiteri di guerra” non allude all’esistenza di luoghi consacrati, ma a luoghi dove ancora esistono salme di militari. Altrimenti non si spiegherebbe l’affermazione riguardante la necessità di una sistemazione, sia pur con carattere provvisorio. Il che è confermato dalle poche righe con cui l’O.E.T.A. informa il vescovo Marinoni che l’autorizzazione è stata negata perché solo padre Vincenzo e il Capp. Mil. Giovanni Basso hanno titolo per occuparsi della faccenda.

Infatti le salme ( a parte quelle della zona di Dologodoc, che come abbiamo visto risultano essere state raccolte in una fossa comune) sono ancora, a novembre, “sparse nella zona di Cheren”. E i due commissari si stanno irritando, perché ancora evidentemente non hanno ricevuto (nonostante le promesse dell’O.E.T.A.) né il materiale necessario, né personale[14].

E’ davvero incomprensibile questo ritardo nella tumulazione di caduti di guerra. Si parla della richiesta di pochi badili, di un centinaio (per il momento) di cassette di legno semplice ( e piccole: 100x40x40 cm, il che la dice lunga sullo stato dei resti), di qualche operaio. La comunità italiana si sta comprensibilmente irritando, soprattutto gli ex-combattenti di Cheren, che non accettano l’idea che i cadaveri dei loro commilitoni siano abbandonati da tanti mesi alle iene (che ormai hanno certo finito da un pezzo il loro lavoro) e alle condizioni climatiche, senza una minima forma di pietas e di rispetto per combattenti caduti sul campo. Luigi Peluselli[15], maggiore del leggendario battaglione Alpini “Uork Amba”, chiese quantomeno di erigere, a spese di un gruppo di italiani, un monumento in zona: richiesta rifiutata. Da parte britannica la questione era ancora tutta da decidere, non era opportuno che i privati interferissero, e altre scuse[16].

Interessante anche la lettera che dall’O.E.T.A. parte il 2 dicembre 1941 per il Segretario Generale Barile, con la quale si danno minuziose informazioni sulla burocrazia da seguire per l’identificazione e il riseppellimento delle salme (si tratta evidentemente di quelle che già erano state individuate da Basso e p. Vincenzo nella tomba comune di Dologodoroc o nel cimitero militare inglese), per lo spostamento o rimozione da un cimitero all’altro o all’interno dello stesso cimitero, su quali autorità debbano essere coinvolte, cioè il Senior Political Officer, il Commissario, l’Amministratore Militare, ecc.[17] Ma manca ancora l’autorizzazione al recupero dei cadaveri sparsi sui campi.

Si temeva forse, data l’esistenza in Eritrea di una forte ed organizzata resistenza antibritannica da parte italiana, che si approfittasse per il recupero dal campo di battaglia di armi e pallottole? Ma a parte lo stato in cui potevano trovarsi armi e munizioni esposti per tanto tempo alla sabbia del bassopiano, due frati aiutati da pochissimi operai erano pienamente controllabili e il contenuto delle cassette verificabile.

Che ci fossero da parte inglese (ricordo nuovamente che la guerra in A.O.I. era conclusa da molti mesi) assurdi rallentamenti burocratici è dimostrata dall’ennesima protesta di Basso e Vincenzo Maria, che ai primi di dicembre protestano per gli ostacoli frapposti dall’amministrazione britannica; era infatti stato loro promesso un documento di libera circolazione per le zone interessate, nonché un’auto. “L’ufficiale addetto ai permessi ci mandò alla Polizia; questa, sebbene avessimo una lettera di accompagnamento del Segretario Generale, disse di fare una domanda per iscritto e attendere qualche settimana. Nel frattempo S.E. Barile ci metteva a disposizione una macchina. Si ebbe finalmente il permesso il giorno 4 dicembre ma la macchina non c’era più: era stata requisita”[18]. Dopo una serie di ritardi, rimbalzi tra Senior Political Officer e Commissario, richiesta di altri documenti, finalmente l’ 8 e 9 dicembre riescono a ispezionare i campi di battaglia per poter pianificare il lavoro di recupero. Il Segretario Generale Barile mette a disposizione l’auto e una somma (5000 lire) per poter iniziare il lavoro.

Ma evidentemente ci sono altri rallentamenti, tanto che a metà gennaio 1942 il vescovo Marinoni si rivolge direttamente al brigadiere Kennedy-Cook, capo dell’Amministrazione militare, con una lettera che sollecita nuovamente una maggiore collaborazione da parte delle autorità britanniche, facendo appello ai comuni sentimenti di umanità e civiltà. E’ una lettera che sapientemente misura la richiesta energica con l’appello umanitario, facendo risaltare l’incomprensibilità dell’atteggiamento inglese, che da tanti mesi si è limitato a “parole incoraggianti” ma ha posto continui ostacoli a quella che dovrebbe essere una comune pratica di civiltà e rispetto; e questi ritardi hanno ormai fatto sì che “ormai ci sia ben poco da raccogliere” sui campi di battaglia, tra iene e piogge. La riporto integralmente:

“Asmara, 14 gennaio 1942.

All’ Ecc. S. Kennedy Cook , Military Administrator Eritrea

Fin dallo scorso Giugno e tramite la Segreteria Generale del nostro Governo Italiano si presentava domanda per ottenere regolare autorizzazione a raccogliere le salme e i pochi resti dei nostri Soldati caduti sui campi di combattimento nel raggio della mia ecclesiastica giurisdizione e cioè: Barentù, Agordat, Cheren, Ad Te Clesan, Massaua.

Il Vescovo non poteva disinteressarsi di questi generosi figli della Chiesa, caduti compiendo il loro dovere; e d’altra parte le mamme e le famiglie, vicine e lontane, giustamente domandavano o meglio si tenevano sicure che il Vescovo le avrebbe sostituite in questo doveroso contributo di pietà verso i loro caduti.

Pensavo che la domanda presentata avesse dovuto avere un immediato acconsentimento, molto più che non si chiedeva altro che di poter portarsi sui campi – già teatro di dure battaglie ma ora abbandonati – per raccogliervi i resti dei caduti. Presentai anche il nome di due Sacerdoti a cui affidavo il pietoso compito. E questi presero subito contatto con le rispettive autorità; esposero il loro programma; fecero presente l’urgenza della pratica; richiesero i necessari aiuti e mezzi; ed è doveroso riconoscere che trovarono buona accoglienza ed ebbero parole incoraggianti. Ma sorsero ben presto difficoltà, che i Sacerdoti cercarono in tutti i modi di appianare, ma che invece aumentavano mano mano che si sollecitava la attuazione della pratica; sicché quella domanda che si presentava come la più semplice e la più umanitaria – come il raccogliere i resti dei nostri caduti – diventò una montagna insormontabile, tanto insormontabile che dopo sette mesi non è ancora superata.

Intanto molte famiglie dei caduti si rivolgevano a me pressandomi perché mi occupassi dei loro morti e io facevo del mio meglio per tranquillizzarle dicendo loro che già avevo in corso le pratiche e assicurandole che i loro morti avrebbero avuto degna sepolta. Ormai però non posso più continuare nella pietosa menzogna.

Faccio perciò appello, Eccellenza, all’alta Vostra Autorità e comprensione: per quel senso di rispetto ai morti, così profondamente radicato nel’animo di ogni popolo civile; per quella responsabilità che tutti indistintamente abbiamo di fronte alle famiglie dei caduti; in nome della religione che ha fatto sacro il culto dei morti e custodisce in terra sacra le spoglie dei suoi seguaci, permettete Eccellenza che mi rivolga a Voi, perché siano finalmente finite le difficoltà, e ci sia dato di poter seppellire i nostri morti. Purtroppo mi risulta che ben poco ormai rimane da raccogliere, perché le jene hanno fatto scempio dei poveri cadaveri, e quello che non fatto le jene l’ha fatto il lungo tempo trascorso e le passate piogge, ma almeno ci sia dato di salvare quanto ancora è possibile salvare.

Nella fiduciosa attesa, ossequio.[19]

La lettera deve avere sortito (benché con calma…) il suo effetto, se un mese dopo, il 14 febbraio, finalmente giunge a Barile, da parte dell’O.E.T.A., la comunicazione che “il progetto per la raccolta e la sepoltura di caduti italiani sui vari fronti di battaglia in Eritrea può essere ora portato a compimento”[20].

I due sacerdoti incaricati si recano subito a Cheren e a fine febbraio finalmente iniziano il recupero delle salme. E’ passato esattamente un anno dalla battaglia! Si può immaginare cosa possono avere recuperato; comunque riescono ad allestire un centinaio di cassette, che però certo non sono sufficienti ed occorre prepararne altre. Provvede al recupero il cav. Luigi Ertola[21], titolare dell’omonima impresa.[22]

Il lavoro può finalmente procedere speditamente. Dopo un paio di settimane, a metà marzo, i caduti raccolti sono 400 e il 17 marzo, anniversario della morte del gen. Lorenzini, si celebra una messa di suffragio al Cimitero Militare di Cheren, con benedizione anche del Campo degli Ascari[23].

Ma le difficoltà non sono finite. Secondo stime ufficiali[24] in quella battaglia, benché ci si debba basare solo su stime, benché attendibili, da parte italiana ci furono circa 3000 caduti tra i nazionali, e si possono valutare circa 9000 caduti indigeni. Il numero dei morti è tale che evidentemente non si riesce a recuperare abbastanza legno per le casse. Barile richiede tale fornitura all’O.E.T.A. ma si sente rispondere che possono essere messe a disposizione delle vecchie tende per fasciare i cadaveri e seppellirli così, come si usa nell’Esercito britannico in tempo di guerra (da notare che però la guerra in Africa Orientale Italiana era finita da un anno! ). Oppure , propone il T.Col. Cumming , perché non si fa un ossario, invece di pretendere tombe singole? [25]

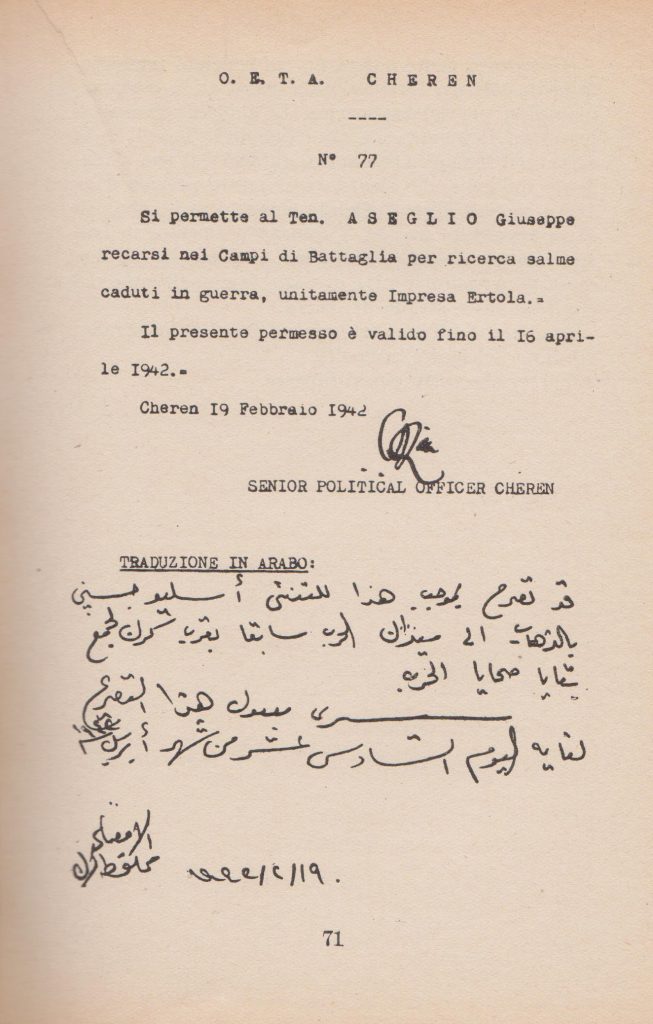

Non solo. Per ragioni non chiare, dall’ 8 aprile al 25 maggio il Comando Britannico intima la sospensione del recupero salme[26]. A questa sospensione fa cenno anche Alfio Berretta[27] che riporta la testimonianza del ten. G. Aseglio, impegnato nelle attività di recupero; secondo questo testo, dichiaratamente antibritannico, però si dice che il recupero iniziò il 19 febbraio e finì il 16 aprile 1942 (“in soli cinquantasette giorni bisognava cercare, tentare di identificare, comporre nelle bare, trasportare nei cimiteri e inumare dodicimila salme di soldati”); in realtà, la data finale riguardava solo la scadenza del permesso individuale per il ten. Aseglio.

L’autorizzazione al recupero del ten. Aseglio riportata nel testo di Alfio Berretta

A giugno si provvede alla esumazione ed inumazione nel Cimitero di Cheren dei caduti nei combattimenti di Cheren e Teclesan che erano nel frattempo stati sepolti ad Asmara.

Negli stessi giorni giunge a Pietro Barile una lettera irritata. Luigi Orsini, ufficiale combattente a Cheren e a Teclesan, aveva partecipato al riconoscimento e alla sistemazione dei caduti ed aveva promosso una raccolta di fondi per la costruzione delle croci per le tombe. Evidentemente Barile deve aver ritenuto che queste azioni fossero state promosse di iniziativa di Orsini e quindi fossero, magari, poco controllabili; infatti, venuto a conoscenza di tale sospetto, Orsini invia una lettera dai toni giustamente indignati, nella quale dichiara che era stato autorizzato dal Vescovo Marinoni; che la sua opera di collaborazione nella ricerca e identificazione delle salme è stata dovuta alla sua partecipazione come combattente sui campi interessati; soprattutto che la raccolta fondi è stata attuata presso amici e conoscenti (per evitare il carattere di questua popolare) e che le offerte sono state tutte registrate e controfirmate; e che la sua esperienza è stata dedicata anche al riconoscimento di appartenenza ai rispettivi battaglioni degli Ascari trovati.

In luglio (come dimostra la già citata lettera del I° agosto che riferiva della lunga sospensione dei lavori ordinata dal Comando britannico) il Cimitero ha cominciato ad avere una sua dignità: è recintato da filo spinato, sono stati piantati alberelli, sono pronti i piedestalli per le croci. Durante l’estate si provvede anche alla raccolta delle salme ad Agordat e Barentù (finalmente l’Autorità Britannica ha concesso, bontà sua, il permesso anche per quei caduti) e al loro trasporto a Cheren.

La cartella contiene altri documenti relativi a successivi seppellimenti, ma per il momento mi fermo qui: è dimostrata l’opposizione britannica, per ragioni forse valide, ma documentalmente al momento incomprensibili, al recupero dei caduti a Cheren.

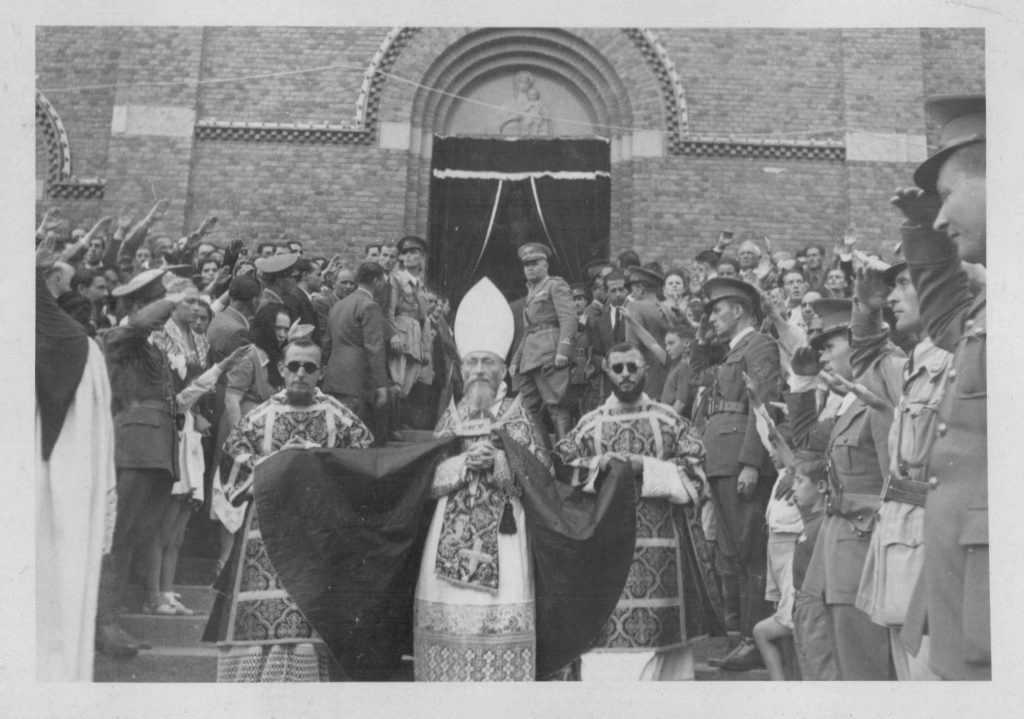

Il vescovo Marinoni all’uscita solenne dalla Cattedrale di Asmara dopo una celebrazione; la parata a lutto del portone della cattedrale fa pensare a una commemorazione per i caduti. Da notare la presenza contemporanea di ufficiali italiani e britannici, mentre molti civili italiani esibiscono il saluto romano. (Foto inedita scattata dal major Roland J. Witt, proveniente dall’Archivio Privato della figlia Monica Patricia Witt, cortesia Danilo e Monica Pellegrini)

***

Nei citati documenti dell’AVAA sono scarsissimi i riferimenti ad Ascari: si accenna a un paio di caduti tumulati a Barentù e all’identificazione del battaglione di appartenenza ad opera di Luigi Orsini. Eppure i caduti indigeni sul campo, come abbiamo visto, furono moltissimi. Lascia quindi perplessi questa carenza di riferimenti.

Ed è indubbio che, se per le ragioni sopra esposte molti sono i caduti italiani ignoti (336 ignoti, 266 identificati), molti di più sono al Cimitero di Cheren gli ascari ignoti.

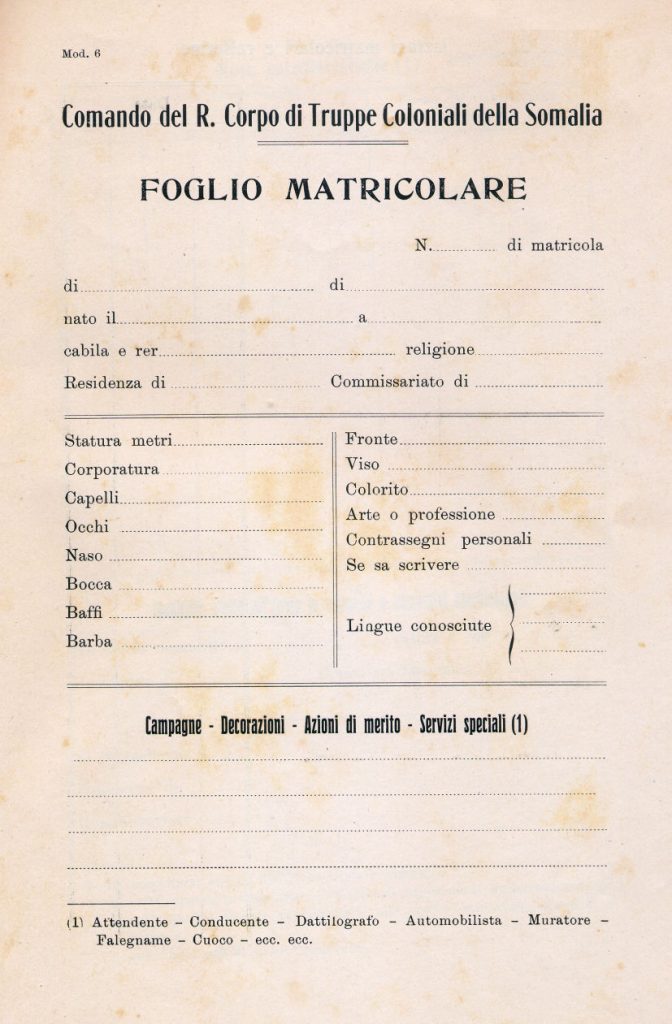

Vero che gli appartenenti alle truppe indigene non erano dotati, come i nazionali, di piastrina di riconoscimento, che ogni militare doveva sempre indossare, riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, paternità e maternità; elementi anagrafici che però nel caso delle truppe indigene talvolta erano ignoti agli stessi interessati. L’amministrazione militare aveva però provveduto a forme di identificazione, dato che nel caso di decessi erano previsti sussidi per le famiglie. Il Comando Superiore A.O. aveva emesso nel 1936 un ordine secondo cui “ affinché detto sussidio possa pervenire al più presto alle famiglie, gli enti che hanno in forza militari eritrei dovranno, fra l’altro, comunicare direttamente e con tutta sollecitudine al comando Regio Corpo: generalità complete dei militari deceduti, nome del padre, religione, luogo di nascita, distretto, tribù, R.Residenza, R.Commissariato e ogni altra eventuale indicazione atta a facilitare il rintraccio della famiglia”[28] e in un’altra comunicazione, sempre attinente il rapporto con le famiglie, si specifica “La notizia del decesso dovrà essere corredata dei seguenti dati: nome, paternità, località di nascita, religione, numero di matricola, distretto, tribù, giorno del decesso, luogo ove avvenne, cause che lo determinarono, luogo di sepoltura e segni caratteristici di riconoscimento”[29]. Segno quindi che ogni reparto aveva a disposizione una certa quantità di elementi atti all’identificazione dei militari indigeni, anche se probabilmente non tutti i dati richiesti erano disponibili.

9 – Esemplare di foglio matricolare per truppe coloniali (dal Comando R.C.T.C. della Somalia Italiana, Regolamento per l’organizzazione della Milizia Mobile, R. Stamperia della Colonia, Mogadiscio, 1929 ). Cortesia Gabriele Zorzetto.

Ma nel caso di massacri come quello di Cheren, dove in 56 giorni le forze italo-eritree lasciarono sul campo approssimativamente 12000 caduti[30] e i pochi sopravvissuti che avrebbero potuto provvedere all’identificazione vennero tenuti per tanti mesi lontano dalla zona di combattimento, la mancanza di piastrina metallica diventò elemento determinante.

C’è però da chiedersi anche come mai nel cimitero militare di Cheren il numero di tombe di ascari non sembri proporzionato né al numero di caduti, né al numero di combattenti. Al 1 giugno 1940, cioè al momento dell’entrata in guerra, c’erano in A.O.I. 75.055 italiani (ufficiali, sottufficiali, truppa) e 181.895 “coloniali”[31]. Eppure le tumulazioni di indigeni sono 615, grosso modo pari a quelle di militari nazionali.

Si può avanzare un’ipotesi: che le famiglie e la rete sociale, nel caso degli ascari, siano intervenute rapidamente nelle zone dei combattimenti, senza attendere autorizzazioni. Tanto più nel caso dei numerosi ascari mussulmani, data la prescrizione coranica che impone le onoranze funebri al più presto, possibilmente entro le 24 ore. I corpi, o meglio i resti, che poterono essere recuperati erano evidentemente quelli che per ragioni varie non avevano potuto essere ripresi o identificati neanche dalle famiglie. Questo spiegherebbe anche la sproporzione di ascari, identificati o meno, tumulati nei cimiteri militari rispetto al numero di indigeni combattenti.

[1] Fonte da Ministero della Difesa,V. https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pubblicazioni/Pieghevoli/Documents/Cheren.pdf

[2] Diciamo che posso ipotizzare che ad El Alamein la presenza tedesca, nonché l’indefesso operato, anche editoriale, di Paolo Caccia Dominioni abbia procurato quel poco di risonanza in più.

[3] V. A. Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale – La caduta dell’Impero, Laterza, 1986, p. 437

[4] Azienda Miniere Africa Orientale

[5][5] AVAA, cassetto 62, cartella 3, documento Q/B

[6] La Chiesa e convento di Sant’Antonio costituiscono tuttora un centro di riferimento a Cheren.

[7] Il 31 agosto 1948 il Commissario Generale per le Onoranze Caduti in Guerra, Ten. Gen. Medico Siro Fadda, ricordava sia al Vicario Apostolico di Asmara che a quello di Mogadiscio che “ a causa di bombardamenti aerei durante gli eventi bellici andarono distrutte molte documentazioni riguardanti i dati di sepoltura dei nostri Caduti (militari e civili)” chiedendo collaborazione per facilitare per quanto possibile la ricostruzione degli schedari dei Cimiteri. (AMAA, cass. 62, cart. 3, doc. 32 b)

[8] AVAA, cass. 62, cart. 3, doc. 3

[9] V. A. Rovighi, cit. , Indice dei Reparti Italiani, pp. 521 e segg.

[10] AVAA, cass.62, cart.3, doc.4

[11] AVAA, cass. 62, cart. 3, doc. 6

[12] Già combattente nella I^ guerra mondiale, pluriferito e pluridecorato (4 ferite, tre MAVM e una MBVM), pur essendo stato posto in congedo partecipò come volontario alla guerra d’Etiopia; alla fine della guerra si stabilì prima in Etiopia, poi, dal 1939, ad Asmara, dove aprì uno studio di avvocato. All’entrata in guerra dell’Italia, venne richiamato in servizio come comandante del 106° Battaglione Coloniale e partecipò, come maggiore degli Alpini, ai combattimenti lungo il confine sudanese ( a Nacfa riportò la quinta ferita); partecipò ai combattimenti di Cheren, venne imprigionato una prima volta dagli Inglesi, poi rilasciato e riprese la sua attività di avvocato. Nel 1943 venne nuovamente arrestato e deportato in campo di prigionia prima in Sudan, poi in Egitto, dove morì il 1° giugno 1944. Le sue spoglie, per volere di Paolo Caccia Dominioni, riposano al Sacrario Militare di El Alamein. V. http://www.noialpini.it/patroni_alfredo.htm

[13] Docc. 9a e 9b.

[14] Doc. 10

[15] Ten. Col. Luigi Peluselli, Maggiore all’epoca della battaglia, Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia con conferimento 24/11/47. Aveva assunto il comando del Uork Amba nel novembre 1939, dando al battaglione un aspetto più “alpino” con uniforme grigioverde e cappello alpino al posto dell’uniforme coloniale.

[16] Doc. 12

[17] Doc. 16b

[18] Doc.14

[19] Doc.18

[20] Doc 16r

[21] Imprenditore edile ed agricoltore; la sua famiglia era già in Eritrea dal 1886, quando vi giunse il padre Carlo. Luigi Ertola si era occupato della costruzione della strada Cheren -Agordat e dell’ospedale militare di Cheren. Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia (v. Puglisi , Chi è dell’Eritrea, cit.)

[22] Doc 17

[23] Doc. 19

[24] V. A. Rovighi, cit., p. 256

[25] Doc 20

[26] Doc 23a

[27] A. Berretta, Prigionieri di Churchill, Edizioni Europee, 1951, pagg. 69-72

[28] Centro Studi Somali, Progetto Ascari, a cura di Alessandro Volterra, Ed. Efesto, 2014, p. 140

[29] Ibidem, p. 141

[30] Secondo A. Rovighi, cit., tra i nazionali sarebbero stati circa 3000 morti e 4500 feriti; “non noto il numero dfelle perdite coloniali, valutate in circa 9000 morti e un numero assai superiore di feriti. In complesso vi sarebbero stati circa 12000 morti e una cifra doppia di feriti.”

[31] Alberto Rovighi, Le operazioni in Africa Orientale, Documenti, Stato Maggiore Esercito Ufficio Storico, 1995, p. 57