Gino Scala, novembre 2005

PENNAZZI, UN GARIBALDINO IN CERCA D’AVVENTURA

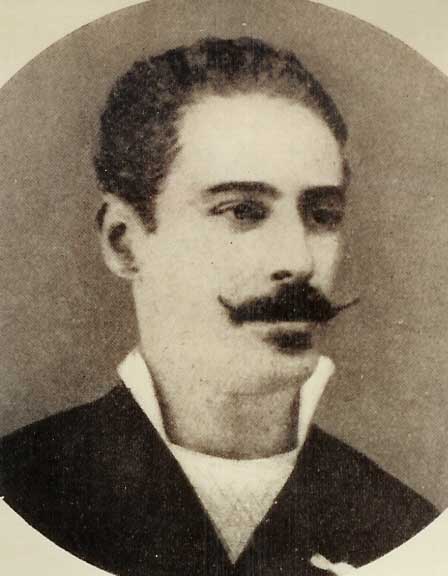

Il primo personaggio di rilievo che incontriamo, nella serie di parmigiani che hanno calcato con le loro impronte il suolo africano, è Luigi Pennazzi (Avana 1839 – Madrid 1895) un conte che le province di Parma e Piacenza hanno in condominio1.

E’ stato definito “un esempio di avventuriero… con vocazione africana”2 ed in effetti la sua risulta una vita non certo comune, caratterizzata dallo svolgimento di molteplici attività e con continui spostamenti.

Nel 1857, all’età di diciotto anni, avrebbe attraversato a cavallo la Cordigliera delle Ande partendo da Valparaiso sulla costa cilena sino a Rosario di Santa Fè in Argentina, manifestando sin d’allora un’attrazione per i viaggi che non lo avrebbe mai abbandonato.

Rientrato in Italia, partecipò alla battaglia di Solferino (1859) e poi fu con Giuseppe Garibaldi ad Aspromonte (1862), in Trentino (1866), a Mentana (1867) e in Francia (1870 – 71).

Non si adattò a condurre un’esistenza convenzionale, sempre alla ricerca com’era di qualcosa di nuovo da fare o da vedere; è risultato, pertanto, piuttosto difficile per i suoi biografi ricostruire compiutamente parte della sua vita, che lo vorrebbe minatore in California, partecipe di moti nicaraguesi del 1855 o viaggiatore in Giappone dove, scambiato per un missionario, fu aggredito e costretto ad abiurare3.

E’ accertato che nel 1878 si pose alla testa di un contingente di volontari italiani che si recò a combattere per l’indipendenza della Grecia e che visitò poi il Messico e la Mesopotamia; ma furono le lande inesplorate del continente nero ad esercitare su di lui un fascino quasi irresistibile.

Già nel 1869 aveva inutilmente cercato tramite la Società Geografica Italiana4 di ottenere un interessamento del Governo affinché potesse far parte della spedizione di Sir Samuel White Baker (1821 – 1893) diretta alla regione dei laghi equatoriali; ma è solo nel 1875 che asserisce di aver compiuto un primo viaggio africano risalendo il corso del Nilo sino a Gondokoro, sul cui svolgimento aleggia un’atmosfera di mistero, poiché di tale impresa non sono state trovate prove documentarie e tutti coloro che l’hanno accreditata si sono potuti basare sulle sole parole dello stesso Pennazzi5.

Per la successiva seconda spedizione in Africa (o la prima, a seconda dei punti di vista) Pennazzi aveva cercato di ottenere una qualche forma di copertura ministeriale, ma recatosi a Roma non incontrò il favore né della Società Geografica, né tantomeno del Ministero Affari Esteri, dove anzi ricevette una sgarbata accoglienza da parte di un alto funzionario che “mi accolse in maniera quasi scortese, non permettendomi nemmeno di finire la prima frase, giacché appena ebbi pronunciato il nome di Assab, saltò su come se avesse visto il diavolo in persona dicendomi… che il governo non c’entrava, che di Assab non ne sapeva nulla, che ciò riguardava la casa Rubattino ecc. e così spariva da una porta laterale, senza nemmeno salutarmi, lasciandomi ammutolito dinanzi simile ricevimento”6.

La preparazione, di conseguenza, proseguì in modo esclusivamente privato con un progetto originario, sommariamente predisposto, che ponendo la partenza in Eritrea si prefiggeva di arrivare alla regione nilotica del Sudan per far visita a Romolo Gessi (1831 – 1881) nel Bahr el- Ghazal (Fiume delle Gazzelle) attraversando l’Abissinia, il Goggiam e le regioni comprese tra l’Acrocoro Etiopico e il Nilo Bianco.

Quando già il gruppo composto dal Pennazzi, suo figlio Garibaldi detto Gino (all’epoca diciassettenne) e dal loro amico tenente G. Bessone di Torino, era sbarcato a Massaua – e dunque a viaggio già iniziato! – la mancanza dei necessari permessi, e forse la consapevolezza delle difficoltà nell’itinerario prescelto, consigliarono un cambiamento del percorso con deviazione Kassala – Metemma – Nilo Azzurro – Khartoum – Nilo Bianco. Effettivamente Kassala fu raggiunta il 14 luglio 1880 e poi la piccola comitiva fece tappa a Ghedaref (Al-Qadarif), dove la stagione delle piogge li bloccò forzatamente.

Durante la sosta Pennazzi informò Manfredo Camperio7 ed il presidente della Società Geografica della prigionia di Cecchi e Chiarini8 e – come lui stesso afferma – fu contattato da un incaricato del Negus Johannes IV d’Abissinia che lo invitava a corte per consultarlo circa alcune riforme militari ed amministrative da attuare nel suo paese.

L’opportunità offerta era troppo ghiotta per la fertile fantasia del Pennazzi e fece naufragare definitivamente il proposito di raggiungere il Bahr el-Ghazal: Pennazzi Garibaldi fu rimandato in Italia per procurarsi del materiale da portare al Negus; Bessone rimase a Ghedaref, eretto a loro campo base; mentre Pennazzi padre si diresse a Khartoum per il disbrigo di affari o meglio egli scrive di essere andato nella capitale sudanese; ma pare che, invece, abbia raggiunto solo una località intermedia e che il racconto del resto del viaggio sia frutto di informazioni ottenute grazie all’incontro occasionale con un altro viaggiatore. Decise a questo punto di rientrare a Ghedaref, passando per Metemma e Gallabat (Qallabat), ricongiungendosi al compagno torinese il 22 ottobre 1880.

Nel corso della seconda permanenza, sfumarono sia la possibilità di raggiungere la corte dell’imperatore abissino, sia il nuovo vagheggiamento di scavare pozzi per conto del governo sudanese; pertanto i due italiani, anche a motivo delle condizioni di salute, convenirono di rientrare in patria, facendo il viaggio di ritorno assieme a Romolo Gessi, il quale, imbarcatosi con loro a Suakin (Sawakin) sul Mar Rosso, ormai sfinito morì nell’ospedale di Suez il 30 aprile 18819. Più che di una vera e propria esplorazione, si può considerare il viaggio di Pennazzi una ricognizione in zone forse non adeguatamente cartografate, ma non del tutto sconosciute.

Dopo un breve soggiorno in Italia, l’ex- garibaldino ritornò nel Sudan orientale due anni dopo, nel 1883, con l’avvocato Guglielmo Godio ed un gruppetto di turisti-viaggiatori italiani; ma, entrato in contrasto con gli altri partecipanti, fu da costoro allontanato e fatto oggetto di gravi accuse, che non siamo in grado di definire completamente.

Negli anni seguenti, in seguito al fallimento di ogni suo tentativo di raggiungere la Colonia italiana attraverso canali ufficiali, al Nostro non rimase che affidarsi all’iniziativa privata ed in questo quadro si inserisce la fondazione del Comitato di propaganda commerciale con l’Africa istituito con lo scopo di fornire assistenza a chi intendesse intraprendere scambi con quelle terre lontane “senza vedere laggiù un Eldorado, ma senza temere una catastrofe” come lui stesso ebbe ad affermare10. Tra la fine del 1888 e gli inizi del 1889 prese inoltre forma un Comitato promotore per la costituzione di una Società Commerciale Africana, con il compito di fondare agenzie di commercio, la quale finanziò una spedizione diretta allo Scioa formata da Pennazzi, due altri italiani e un interprete scioano. I quattro salparono dall’Italia nel maggio del 1889, ma ben presto la loro missione si arenò e sui loro successivi spostamenti e contatti per la stipula di accordi calò un velo di silenzio quasi misterioso. Uno dei componenti, Gennaro Marchetti, già segretario del Comitato di propaganda commerciale, accusò il Pennazzi di aver sperperato la cifra messa a disposizione per l’impresa, ma su questa vicenda non fu mai fatta del tutto chiarezza.

Dopo quest’ultima “performance” Pennazzi si stabilì ad Aden (nello Yemen) dove svolse l’incarico di direttore delle saline Bulgarella dal 1889 al 1893, quando per motivi di salute dovette ritirarsi presso la figlia a Madrid, dove spirò dopo due anni.

PRIMI ARRIVI IN COLONIA

L’avventura coloniale italiana prese avvio nel 1869 con l’acquisto della baia di Assab da parte di Giuseppe Sapeto (1811 – 1895) per conto della Società di Navigazione Rubattino, ceduta nel 1882 allo stato e da questi dichiarata formalmente colonia italiana; ma è solo con lo sbarco a Massaua del corpo di spedizione comandato dal gen. Saletta nel 1885 si può parlare di un concreto impegno coloniale.

Ben presto la diffidenza degli abissini verso i nuovi arrivati sfociò in scontro aperto quando il ras Alula attaccò in forze il presidio di Sahati il

25 gennaio 1887 senza riuscire ad espugnarlo ed il giorno dopo a Dogali annientò la colonna del tenente colonnello De Cristoforis, mentre era in marcia per portare soccorso agli assediati di Sahati.

Già in queste prime prove belliche dobbiamo registrare la presenza di due parmigiani feriti nella difesa di Sahati – Enrico Bosi di Roccabianca e Zeffirino Menozzi di S. Lazzaro Parmense (all’epoca comune distinto da Parma) – mentre più pesante risulta il bilancio per Dogali di ben 5 morti11.

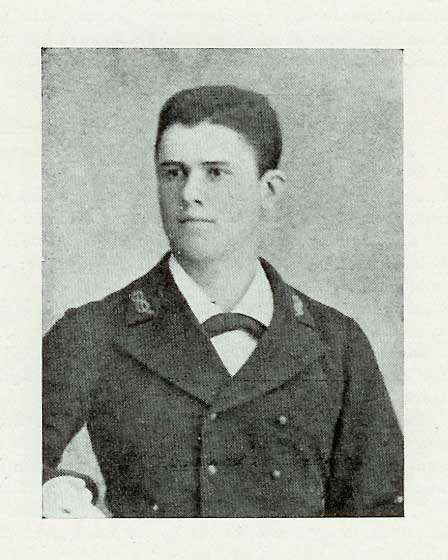

Tra di essi vogliamo in particolare, soffermarci sulla figura di Giovanni Bellentani chiamato familiarmente Giuseppe (Nizza Marittima 1863 – Dogali 1887) che sin da ragazzo si mostrò maggiormente interessato alla ricerca di avventure che all’applicazione nello studio.

Di lui si racconta che all’età di circa dieci anni trovandosi ad Albenga, riuscì ad eludere la sorveglianza del precettore e ad imbarcarsi per alcuni giorni con coetanei del posto, senza far avere più notizie alla famiglia.

Entrato nella Scuola di Marina Militare di Napoli, viaggiò per quattro anni in mare e poi completò gli studi nelle Scuole di Livorno e di Modena. Proprio nella città emiliana, durante i primi mesi di corso, manifestò l’intenzione di andare in Africa, cercando di stringere accordi con persone che erano in procinto di partire12 e solo per l’insistenza del padre (e dietro la promessa di lasciargli seguire la carriera di ufficiale di cavalleria, che era un altro suo desiderio) rinunciò momentaneamente al continente nero.

Ottenne il permesso di recarsi in Colonia come militare qualche tempo dopo e manifestò subito, anche lì, il suo spirito irrequieto nel pensare di dimettersi dal servizio per condurre viaggi di esplorazione all’interno del continente, quando l’inizio delle ostilità italo-abissine bloccarono ogni ulteriore proposito. Poco tempo prima il fatto di Dogali – dove perse la vita – scriveva ad un conoscente di Modena “so di aver dato dei dispiaceri a mio padre e a mia madre; ma se Ras Alula ci cercherà, spero di provare che ho requisiti da poter dirmi degno di loro”.

Gli venne attribuita la medaglia d’argento al valor militare “per la splendida prova di valore data nel combattimento del 26 gennaio 1887 a Dogali”. In effetti le testimonianze raccolte tra i feriti sopravvissuti della sua compagnia attestano di averlo visto “tranquillo in mezzo ai soldati intento a dirigere e a combattere” e che, benché ferito al braccio e con il revolver scarico, affrontò con la sola spada un gruppo di abissini, assestando un colpo ad uno di essi che portava un collare di pelo con piccoli sonagli quale segno di distinzione, finché fu circondato e cadde colpito mortalmente13.

Voglia d’avventura, amore per i cavalli, desiderio di esplorare nuove terre, sono tutte caratteristiche che ritroviamo in un altro parmigiano che verso la fine di quell’anno metteva per la prima volta piede in Africa: Vittorio Bottego.

E proprio Bottego in una lettera ai genitori del 22 dicembre 1887 si sofferma sull’episodio di Dogali: “l’altro giorno sono andato a cavallo, con altri due ufficiali fino a Dogali… tutto indica che c’è stato un combattimento da vicino. Per quanto riguarda Dogali non è tutto vero quello che si dice. Detto fra noi, non s’è combattuto molto bene, ed alla fine i nostri che erano pochi, vollero arrendersi ma furono sgozzati senza pietà. Un’altra volta ve ne darò i particolari”14.

Bottego, sui fatti di Dogali, di quali informazioni era venuto a conoscenza? E da chi? Con quale attendibilità? Purtroppo nelle successive lettere, almeno in quelle giunte sino a noi, non ritornò più sull’argomento, lasciandoci così privi di elementi di riscontro.

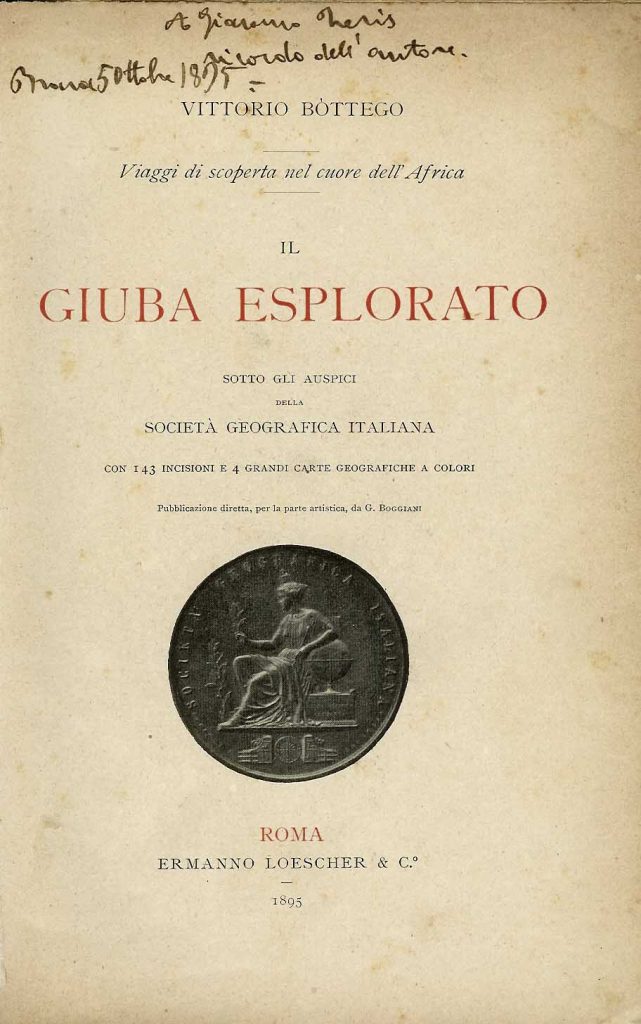

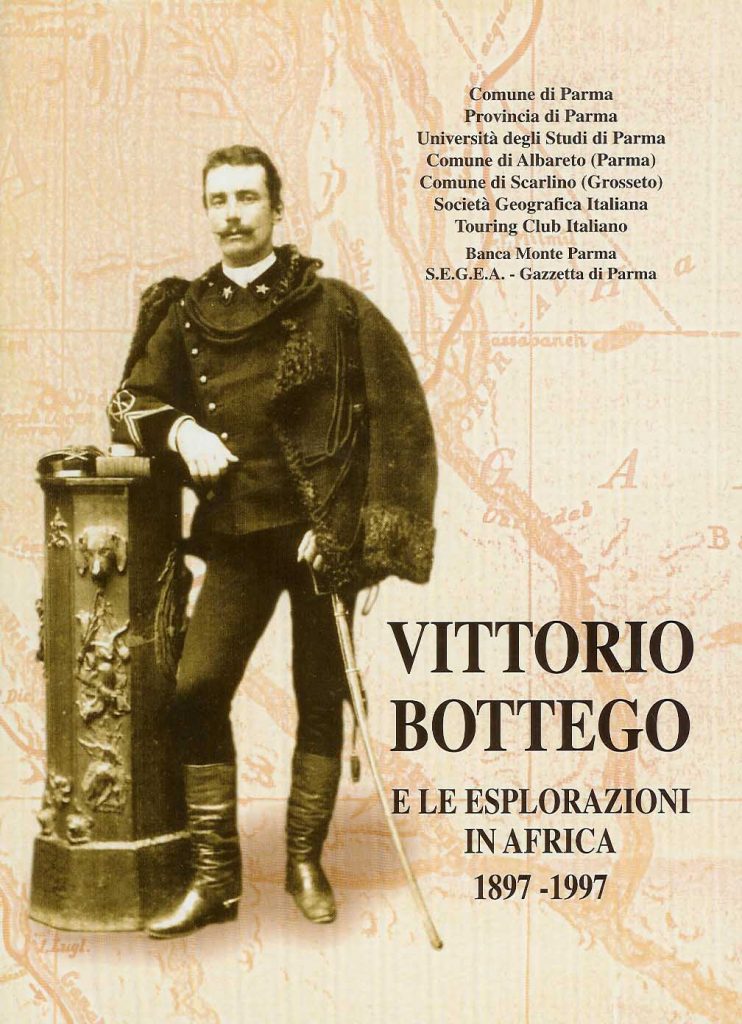

BOTTEGO ESPLORATORE DEL GIUBA E DELL’OMO

Vittorio Bottego (Parma 1860 – Daga Roba 1897), il maggiore esploratore parmigiano, giunse in Africa il 13 novembre 1887 al seguito del Corpo Speciale d’Africa, un reparto aggregato alla spedizione militare allestita per vendicare la strage di Dogali e comandata dal gen. Asinari di San Marzano.

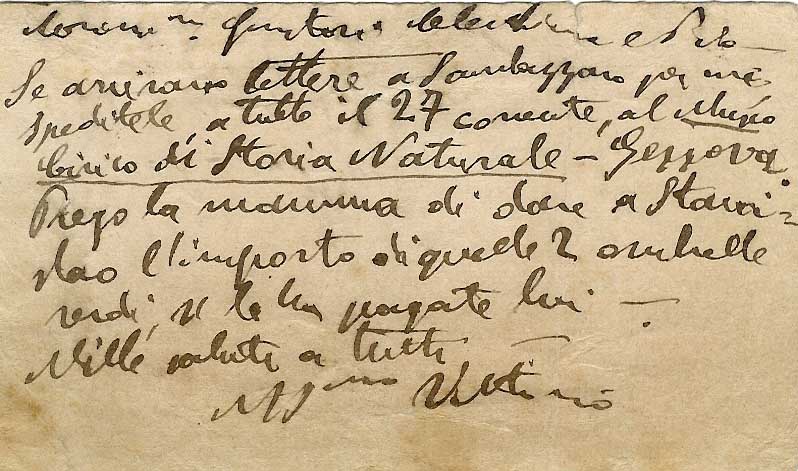

In Colonia – che dal 1890 assume il nome di Colonia Eritrea – alternava agli obblighi militari la raccolta di esemplari della fauna eritrea, animali che, dopo un primo trattamento da lui stesso eseguito, venivano inviati nella città natale costituendo la sezione eritrea del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma, successivamente integrata da materiale etnografico15.

Nel 1891 intendeva compiere un viaggio in Dancalia (regione compresa tra gli altopiani e il Mar Rosso), una modesta escursione, come lui stesso la definisce, di circa 1200 Km all’interno di una regione ostile in cui già due spedizioni italiane avevano trovato la morte16.

A viaggio già iniziato, ai pozzi di Hachelo, gli giunse l’ordine di rientrare per motivi di sicurezza, per cui Bottego rimandò indietro uomini e materiali non suoi e proseguì con soli dieci uomini dimezzando l’itinerario e percorrendo i 650 Km di costa da Massaua (località di partenza) ad Assab dal 1° al 24 maggio 1891.

Ma già l’anno precedente aveva preso forma nella sua mente l’idea di compiere un’esplorazione di notevole portata, tanto che il 23 dicembre 1890 inviò a Giuseppe Dalla Vedova (1834 – 1919), quale segretario generale della Società Geografica Italiana, un Progetto di un viaggio da Massaua alle foci del Congo, attraverso il Turkan, i laghi Equatoriali e lungo la riviera Lououa della durata di due anni con la partecipazione di 3 italiani e 150 africani17.

Questo grandioso proponimento che, in pratica, comportava l’attraversamento del continente africano da costa a costa, cioè dal Mar Rosso all’Oceano Atlantico, trovò l’interesse del Governo solo per la prima parte, sino ai laghi equatoriali, cioè quella parte che poteva rientrare nella sfera d’interesse italiana o comunque nelle regioni ad essa limitrofe18.

Da queste considerazioni politico-commerciali nascono le due esplorazioni alle sorgenti del Giuba (1892 – 93) e alla foce dell’Omo (1895 – 97) che costituiscono il contributo di Bottego alle scoperte geografiche, come scrive il prof. Elia Millosevich (1848 – 1919) nel 1907 un mese prima dell’inaugurazione a Parma del monumento all’esploratore di S. Lazzaro: “La gloria di Bottego è d’aver raggiunte le scaturigini del Giuba, la foce del quale è nota dalla più alta antichità (Oceano Indiano). L’altra gloria è di aver trovato e quindi accertata la defluenza dell’Omo, le scaturigini del quale, in Abissinia, erano note”19.

Nel corso della prima missione, iniziata da Berbera il 30 settembre 1892, la colonna di 124 ascari capitanata da Bottego dopo aver attraversato una regione desertica raggiunse Ime (o Imi) sull’Uebi Scebeli, ultima località conosciuta, dopo di che iniziò l’esplorazione vera e propria dei diversi rami che costituiscono il bacino del Giuba: l’Ueb Gestro, il Ganale Diggò (= piccolo) con il suo affluente Uelmal, il Ganale Guddà (= grande), riconoscendo in quest’ultimo la diramazione principale del Giuba, le cui acque scendono dai Monti Fachés sull’Acrocoro Etiopico. Quindi seguendo il corso del fiume pervenne a Lugh – dove liberò due europei appartenenti alla seconda spedizione Ruspoli imprigionati dal locale sultano: il triestino Emilo Dal Seno e lo svizzero Walter Borchardt – successivamente a Bardera e, infine, a Brava l’8 settembre 1893.

Ma tutto non era andato per il meglio: il 15 febbraio l’unico connazionale di Bottego, il capitano Matteo Grixoni (1859 – ca. 1940) si staccò dalla spedizione ed abbandonò il parmigiano febbricitante portando con sé una trentina di uomini ed iniziando una sua personale esplorazione del corso del Daua, affluente di destra del Giuba.

Il fatto fece nascere una aspra e lunga polemica, che riesploderà anche dopo la morte di Bottego, quasi una specie di “giallo” nella spedizione20.

I due capitani si scambiarono nel corso degli anni reciproche accuse e calunnie.

Bottego, sostanzialmente, rinfaccerà a Grixoni di aver disertato, di avergli indebitamente sottratto uomini e materiali approfittando della sua infermità e di essere venuto meno al contratto stipulato, che ne prevedeva la militare sottomissione.

Grixoni, a sua volta, dichiarerà di non aver condiviso i sistemi autoritari e violenti del compagno e di non aver voluto essere complice nella sua sedicente esplorazione in cui (…) non si è fatto altro che razziare, massacrare gente che non ci ha fatto alcun male.

Si deve poi tenere conto che Grixoni voleva anticipare il suo rientro in patria per il timore che scadessero i termini dell’anno di aspettativa che aveva ottenuto, dato che all’epoca erano già trascorsi sette mesi.

La seconda spedizione venne intrapresa per scopi geografici (accertare la foce dell’Omo); commerciali (stringere rapporti di amicizia e firmare trattati); politici, consistenti nel circonvallare l’area assegnata come sfera d’influenza all’Italia nel Corno d’Africa21.

- La carovana di 250 indigeni e 5 italiani22 risalì il corso del Giuba sino a Lugh (luogo in cui venne impiantato un fortino e una stazione commerciale affidata al novarese Ferrandi) quindi, lungo il Daua, pervenne a Burgi e a due laghi gemelli separati da una sottile striscia di terra e comunicanti per mezzo di un piccolo corso d’acqua: erano i laghi Ciamò (già scoperto da Ruspoli nel 1893) e il Pagadè (successivamente (1) ribattezzato Margherita in onore della Regina d’Italia), un lago ricco di isolette abitate.

Trovato, poi, il corso dell’Omo se ne accertò la defluenza nel Lago Rodolfo (Turkana) e, dopo una diversione al Lago Stefania e al fiume Segan (2), il convoglio puntò verso nord raggiungendo il bacino idrografico del Sobat (3); mentre un drappello al comando di Sacchi veniva distaccato per portare delle casse contenenti avorio sino a Lugh.

- Sacchi trovò la morte il 5 febbraio 1897 nel corso di un attacco di abissini nei pressi del Pagadè ed anche il resto del gruppo, probabilmente posto sotto il controllo degli emissari di Menelik, stava per essere bloccato: l’accerchiamento scattò nei pressi del colle Daga Roba dove Bottego piuttosto di arrendersi, il 17 marzo scatenò un combattimento nel corso del quale rimase ucciso.

Vannutelli e Citerni furono fatti prigionieri e verranno liberati solo il 22 giugno.

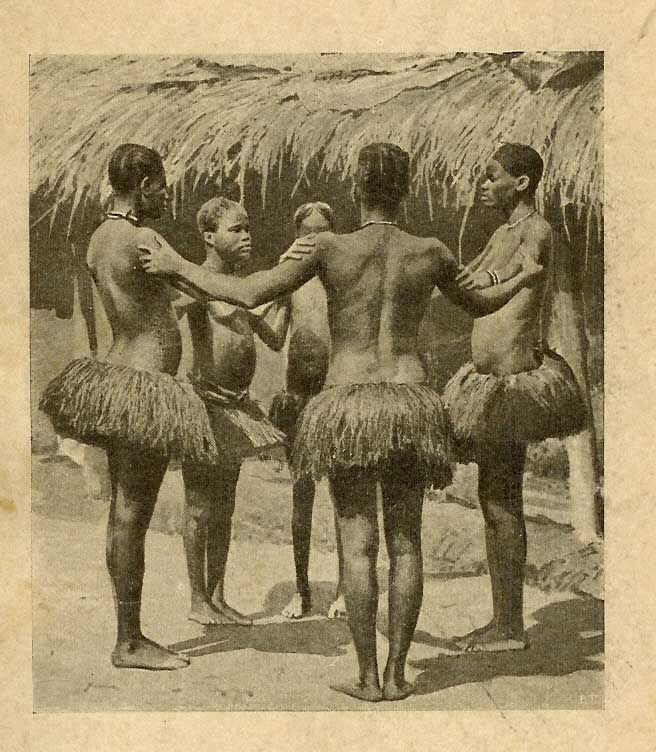

Questo secondo viaggio ha fornito svariate nuove cognizioni di carattere etnografico, in quanto ha permesso a Bottego e ai suoi compagni di entrare in relazione con popolazioni indigene situate all’interno dell’Africa, tra le quali:

– i Bumè (4) che abitano la paludosa foce del fiume Omo e colpirono la curiosità di Bottego perché avvolgevano i loro corpi nella cenere creando così uno strato con cui proteggersi dalle punture delle zanzare anofele, portatrici della malaria;

– i Ghelebà (oggi Gheleb) (5) pastori erranti della costa nord del lago Rodolfo, sono riconoscibili per le grandi penne di struzzo che portano sulla testa; uno di essi è rappresentato nella figura bronzea posta alla destra di Bottego nel monumento di piazzale della stazione in Parma, a simboleggiare il fiume Omo;

– i Magi Ghimirà, appartengono al gruppo dei Sidama (6) e popolano i rilievi tra il lago Rodolfo e la valle del Nilo; furono visitati da Enrico Cerulli (1898 – 1988) nel 1927 – 28 e dopo trent’anni si ricordavano del passaggio di Bottego che aveva detto loro “Verrò ancora e costruirò su questa montagna una grande città”, motivo per cui nessuno di loro ha più costruito capanne sull’altura, in segno di rispetto;

– i Tdamo (oggi Mun) chiamati Mursi dagli stranieri, sono cacciatori – agricoltori stanziati nella valle dell’Omo, le cui donne si riconoscono per il peculiare piattello inserito nel labbro inferiore o nel lobo dell’orecchio; furono considerati dalla spedizione Bottego come i più primitivi e selvaggi fra i popoli d’Africa23.

Vittorio Bottego non aveva certo un carattere facile ed i giudizi sulla persona e sul suo operato sono stati i più disparati: un cavaliere dell’ideale geografico sulla cui bandiera non era mai scritta la parola rassegnazione,oppure uno spregiudicato e sanguinario avventuriero.

Mi sembra ormai assodato che da un lato non si possono disconoscere i meriti di esploratore e solutore di misteri geografici relativi ai bacini del Giuba, dell’Omo e del Sobat, oltre gli apporti dovuti alla sua attività di naturalista a favore della conoscenza dell’ambiente e della fauna africana24. D’altro canto è innegabile che abbia mentito ne Il Giuba Esplorato riguardo alle vicende del sultanato di Lugh – spacciando come suo il contenuto dei diari del Dal Seno -, che abbia richiesto al Grixoni un contributo per la prima spedizione (facendo e rifacendo a suo vantaggio i contratti) cercando di omettere ciò alla Società Geografica e che abbia dimostrato un concetto tutto suo di determinazione, di riuscita con qualunque mezzo a disposizione, anche ad alti prezzi.

Dunque quella che emerge è una figura complessa e, per certi versi, discutibile25 che va contestualizzata e valutata all’interno della sua epoca; un personaggio ostico ed affascinante al contempo il quale “non ammetteva di contro errori, anche propri; sicuro di sé, pretendeva dai sottoposti quello che otteneva dalla sua tempra. Questa inflessibilità lo portò ad essere ferreo quando, ponendo la vita a repentaglio pur di raggiungere lo scopo ardentemente voluto, doveva valicare le barriere poste davanti alla strada che aveva la necessità di percorrere”26.

MISSIONARI E MILITARI

Il primo missionario parmense in Africa di cui abbiamo notizia è Padre Ferdinando Longinotti (Tornolo 1862 – Piana di Sabarguma, Eritrea 1892) appartenente alla congregazione della Missione (fondata nel 1625 da Vincenzo de’ Paoli), non avendo ottenuto il permesso di potersi recare in missione in Cina come era suo desiderio, fece richiesta di seguire mons. Crouzet che era vicario apostolico dell’Abissinia. Partito alla volta dell’Eritrea nel 1888 vi rimase sino alla morte svolgendo il lavoro di insegnante di teologia a Keren, maestro per i bambini indigeni a Akrour e assistente spirituale delle nostre truppe coloniali ad Asmara.

Padre Longinotti fu solo il primo di una sequela di missionari che nel corso del tempo portarono aiuto morale e materiale alla diseredate popolazioni africane.

Tra gli altri, facendo un salto temporale in avanti, annoveriamo Celestina Bottego (Glendale, USA 1895 – Parma 1980) figlia del fratello dell’esploratore e fondatrice dell’Istituto delle Missionarie di Maria – Saveriane, la quale partì alla volta del Congo il 10 dicembre 1960, unitamente ad altre quattro saveriane, per avviarvi una nuova missione.

L’esercizio di tale opera non risulterà, però, cosa semplice: già nel gennaio del 1961 quel paese fu funestato da rivolte e disordini (culminati nell’assassinio del leader Patrice Lumumba il 17 gennaio) che costrinsero il piccolo gruppo a trasferirsi a Bururi (in Burundi), dove verrà stabilita la prima comunità delle Missionarie di Maria27.

Tuttavia i venti di guerra, che si alzavano in Africa Orientale nel periodo compreso tra la fine del 1893 e la primavera del 1896, richiamarono in Colonia più che altro personale militare che si trovò impegnato in vari scontri armati, tra i quali menzioniamo: la seconda battaglia di Agordat contro i Dervisci seguaci del Mahadismo nel 1893, il combattimento di Coatit nel 1895 contro le truppe tigrine del ras Mangascià ed il disastro di Adua nel 1896 ad opera degli abissini del negus Menelik28; ai quali parteciparono e vi trovarono morte anche alcuni nostri conterranei, sia della città che della provincia29.

Vediamo, fra tutti i caduti, qualche annotazione biografica di quattro fra essi.

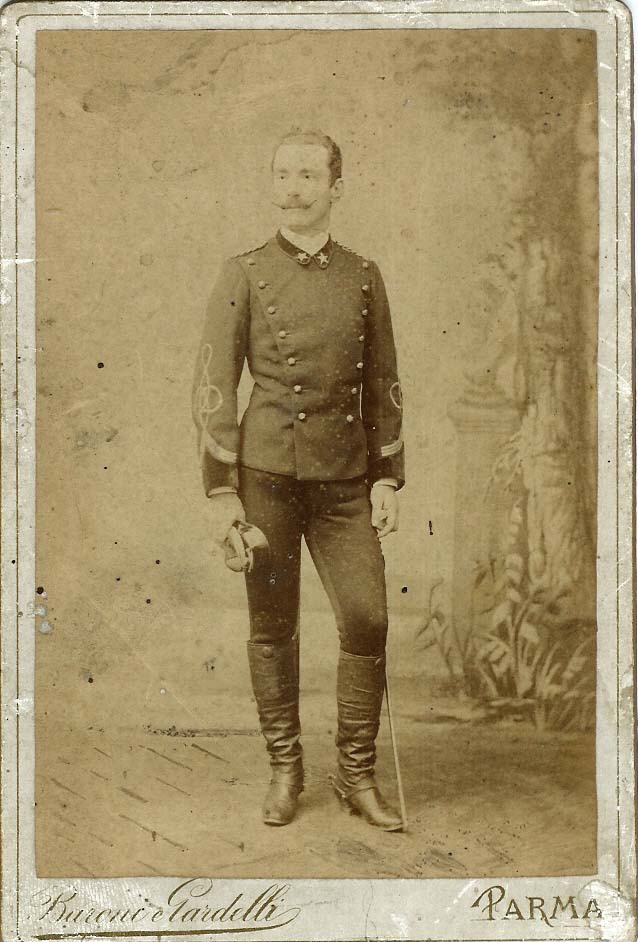

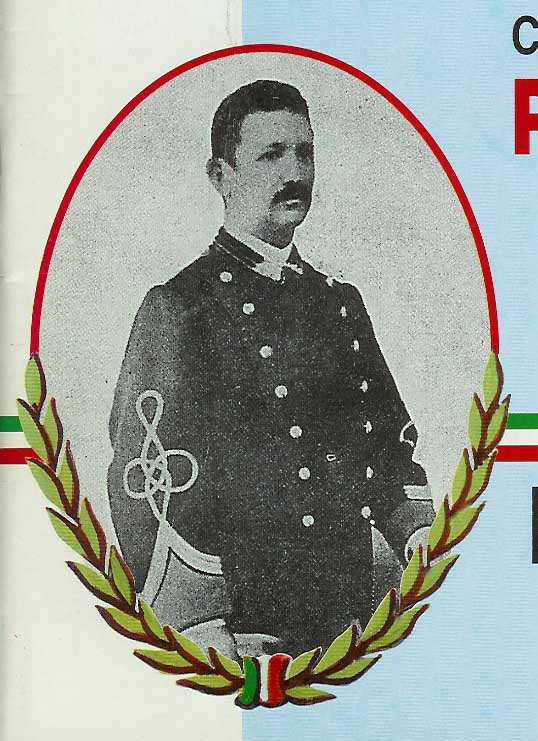

Lincoln Pennazzi (S. Secondo P.se 1865 – Agordat 1893) chiamato familiarmente Walter / Gualtiero, figlio del già citato Luigi Pennazzi, appena nominato tenente nel 1887 chiese di venir assegnato alle truppe d’Africa. Al comando del 3° battaglione indigeni combatté nella cosiddetta seconda battaglia di Agordat dove, in occasione di un contrattacco per la conquista di postazioni avversarie, fu ferito in più parti del corpo.

Ottenne la medaglia d’argento al valor militare con la motivazione “benché ferito continuò a combattere strenuamente, mantenendo, malgrado l’irrompere di forze soverchianti, la sua mezza compagnia al fuoco alla distanza di 50 metri dal nemico, finché nuovamente colpito, cadde estinto”30.

Epifanio Epilati (Parma 1868 – Coatit 1895), fu allevato nel brefotrofio di Parma, che accoglieva gli infanti che non venivano riconosciuti o che erano abbandonati31 finché non fu adottato da tale Filippo Quarantelli.

Nel 1885 si arruolò volontario nel 7° reggimento Fanteria e fu promosso sergente l’anno successivo; sempre nel 1886 partì con il Corpo Speciale d’Africa fra gli irregolari, con una ferma di quattro anni: da quel momento rimase, tranne una breve parentesi nel 1890, in Eritrea.

In una lettera dell’epoca scriveva: “Sono in mezzo a cinque nemici i più potenti di questa terra: la fame, il caldo, il colera, la sete ed i Dervisci; dimmi tu da quale parte debbo aprire il fuoco. Niente paura, e sempre avanti fintanto che avrò una stilla di sangue nelle vene”32.

Cadde nella battaglia di Coatit ottenendo alla memoria la medaglia d’argento al valor militare che, essendo nel contempo venuto a mancare il padre adottivo, fu conferita al Consiglio d’Amministrazione degli Ospizi Civili di Parma nella cui sala fu esposta unitamente ad un’iscrizione commemorativa.

Garibaldi Pennazzi detto Gino (S. Secondo P.se 1863 – Adua 1896) fratello del citato Lincoln, seguì il padre Luigi nel viaggio del 1880 da Massaua al Sudan Orientale sinché, staccatosi da lui a Ghedaref, compì il tragitto di ritorno sino al litorale con una piccola scorta di indigeni.

Dopo aver frequentato la Scuola Militare di Modena ed aver ottenuto la nomina di sottotenente dei bersaglieri, chiese di venir assegnato alle truppe coloniali.

Combatté nella battaglia di Agordat (in cui perì suo fratello Lincoln) dove si distinse ed ottenne la medaglia di bronzo al valor militare.

Viene descritto come persona colta, dotato di spirito d’osservazione e conoscitore dei dialetti abissini; fu pure autore di corrispondenze pubblicate sulla Gazzetta di Parma.

Così esprimeva in una lettera da Kassala del 21 dicembre 1894 il suo disappunto sulla politica coloniale italiana “Si è voluta fare una politica fastosa senza averne i mezzi, e per noi, che viviamo in questo ambiente, fa pena il vedere come tutto proceda con mezzucci, con ripieghi, che farebbero vergogna ad una Repubblica di S. Marino”33. Caduto ad Adua, ottenne la medaglia d’argento al valor militare.

Pietro Cella (Bardi 1851 – Adua 1896) è uno delle quattordici medaglie d’oro della battaglia di Adua e la prima ottenuta dal corpo degli alpini.

Di modeste condizioni familiari, era un figlio dell’Appennino che con grande tenacia raggiunse il grado di capitano nel 1888. Alla fine del 1895 al comando della IV compagnia del battaglione Alpini d’Africa, Cella sbarca a Massaua e si trasferisce all’interno: prima nel forte di Adigrat, poi nei pressi del forte Arimondi ed infine verso Adua dove il suo battaglione alpini prese parte allo scontro contro le truppe abissine.

Nel corso della battaglia il capitano bardigiano riuscì con due compagnie di alpini a tenere la posizione sul colle Erarà fermando per due ore l’assalto scioano; rimasto, infine, con pochi superstiti, fu colpito mortalmente mentre eseguiva l’ordine di ripiegamento sulle linee di partenza.

GUASTALLA PITTORE E VIAGGIATORE

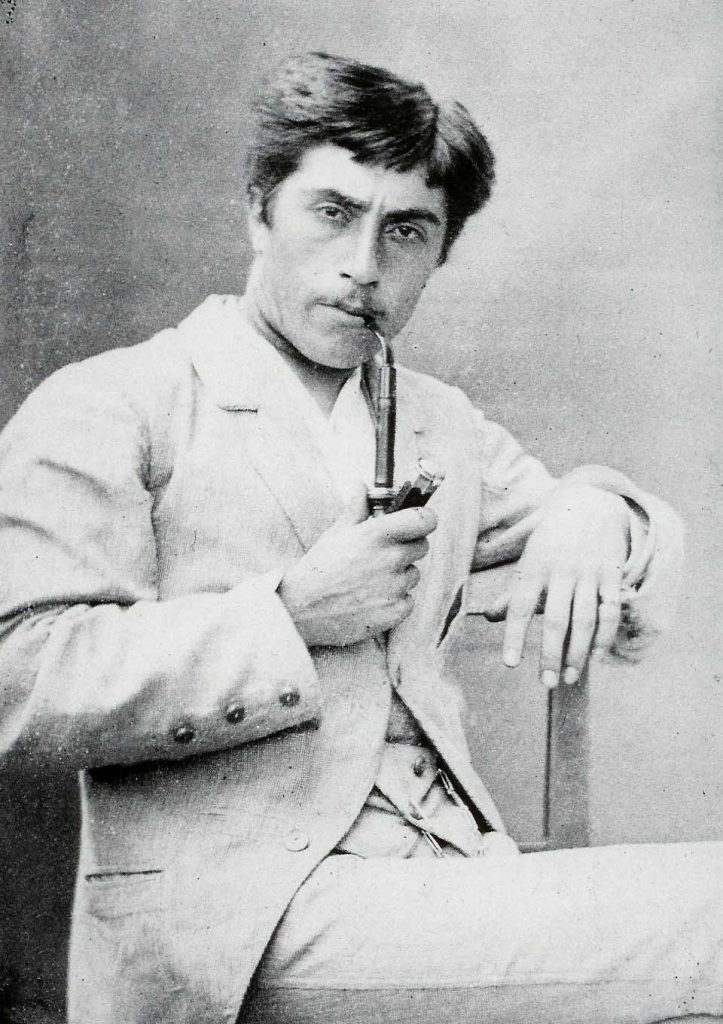

Roberto Guastalla (Parma 1855 – 1912) fu essenzialmente un pittore – viaggiatore nel senso che la pittura ed i viaggi, che rimasero i suoi principali interessi, furono tra loro in stretto connubio: il viaggio, non come fuga, ma come ricerca di luoghi e popoli; la pittura, non come mera riproduzione di un modello, ma come rappresentazione di una materia vissuta e partecipata.

Dopo aver frequentato la Reale Parmense Accademia di Belle Arti dal 1871 al 187634, pur provenendo da una famiglia di tradizioni militari35, non intraprese quel tipo di carriera per potersi dedicare alle sue inclinazioni artistiche, cosa che poté soddisfare grazie alle agiate condizioni della famiglia.

Egli non diventò, tuttavia, un artista professionista in modo sistematico ma piuttosto fu un “pittore dilettante” per il fatto che esercitò la pittura “per diletto”, senza voler ad ogni costo seguire il mercato dell’arte o cercare continue committenze36.

Manifesta presto le sue passioni, come testimonia una epigrafe scherzosa posta su un monumento sepolcrale ideato per se stesso in un disegno giovanile: “Qui giace il semislamista Roberto Guastalla pittore alquanto originale maniaco per l’Oriente che sempre sognò, le rive del Bosforo, le grandi moschee, i bazar, gli Harem, le carovane, i serragli, i variopinti tappeti della Persia e del Cairo; le armi di Damasco, le palme, i cavalli arabi, lunghe file di cammelli e strani effetti di luce. Insomma tutto ciò che è più vago e pittoresco. Da Theran alla Mecca e da Fez a Istambul”.

Il suo Oriente è dunque dapprima immaginato e vagheggiato e solo più tardi visitato e conosciuto.

Questo artista viene compreso nell’ambito dell’orientalismo, non tanto inteso come scuola specifica, ma come categoria astratta dell’arte, un genere che rappresenta soggetti del mondo arabo – islamico e che nell’Ottocento è molto favorito e amato anche perché mette insieme e fonde due tendenze privilegiate dalla sensibilità tardo-romantica, consistendo nel medesimo tempo di registrare impeccabilmente dal vero e di offrirci il senso del favoloso”37.

Guastalla, però, riesce a inserirsi nella corrente orientalista in modo abbastanza personale, unendo alla pittura una vita da “pellegrino” attraverso i paesi del Mediterraneo.

L’Oriente e le sue suggestioni non furono il solo tema della sua pittura, ma certamente il più importante; ricordiamo accanto a questo il filone della vita militare e quello per i gitani e il mondo nomade in genere.

Egli compì ben cinque viaggi nel corso della sua vita:

– nel 1886 in Egitto e nell’Impero Ottomano;

– nel 1890 a Istambul e in Siria;

– nel 1898 il più lungo ed importante: Alicante in Spagna38, Tangeri, Fez, Laracce (Larache, in arabo El-Araich), Meknes (o Mekinez, in arabo Miknas nell’altopiano del medio Atlante), Balbek, Damasco, Istambul, con chiusura al porto del Pireo;

– nel 1906 nei paesi balcanici (Croazia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Romania, Ungheria);

– nel 1908, l’ultimo, in Sicilia e Tunisia.

Durante l’itinerario annota sui suoi taccuini39 il viso, la mimica, i costumi delle persone o le decorazioni delle architetture; per il suo lavoro si serve di schizzi dal vero, a matita o ad acquerello, di studi ad olio su cartoni o tavolette e si supporta con la macchina fotografica che completa, sotto forma di reportage, la documentazione di luoghi o persone: “portatore d’umanità Guastalla usa la fotografia come campo d’indagine e strumento di investigazione, senza mai scadere nella produzione d’immagini che assumano il sapore di un trofeo di viaggio, e come mezzo di riconoscersi nell’altro, di condivisione di diverse umanità”40.

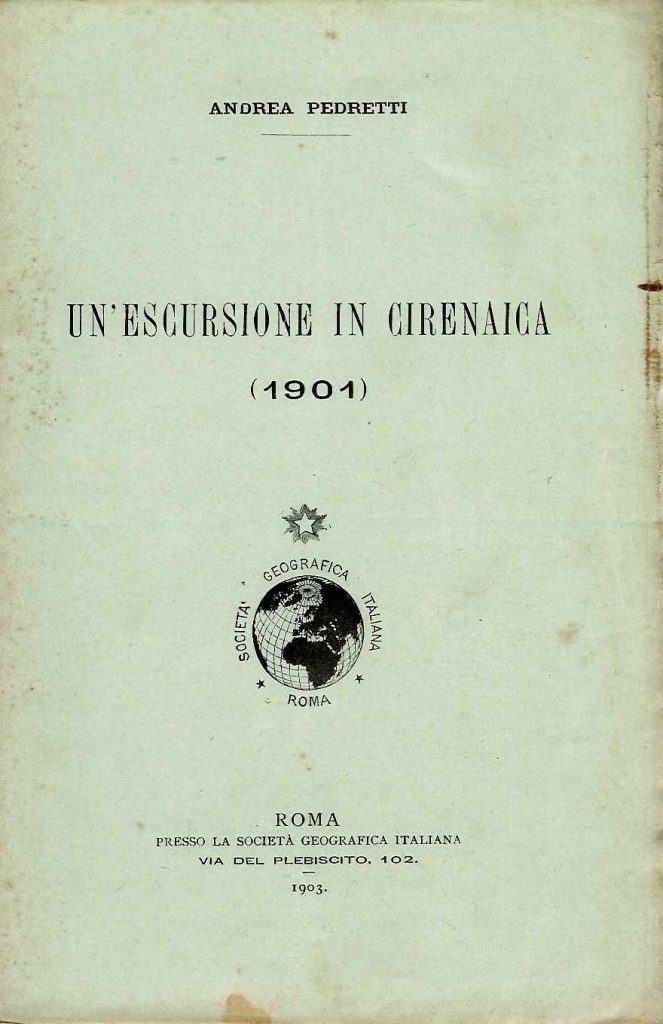

PEDRETTI IN INCOGNITO ATTRAVERSO LA CIRENAICA

Bloccata dalla sconfitta di Adua la possibilità di espansione nei territori dell’Impero Abissino, l’attenzione della politica coloniale italiana si spostò alle coste dell’attuale Libia, allora denominate Tripolitania e Cirenaica, sottoposte alla formale amministrazione ottomana.

In seguito al disgelo italo-francese del dicembre 1900, ad opera di Barrère e Visconti Venosta, che ripristinava cordiali rapporti tra i due paesi, si aprivano nuovi sviluppi in quelle rive del Mediterraneo41.

E’ in questo nuovo quadro che si inserisce l’escursione di Andrea Pedretti (Parma 1847 – Roma 1903) all’epoca maggiore dell’esercito in pensione, che aveva combattuto diciannovenne nella battaglia di Custoza del 1866 ed aveva poi intrapreso la carriera militare e l’insegnamento di disegno topografico alla Scuola Militare di Modena.

Lasciata Bengasi agli inizi di marzo del 1901 compì, in incognito, in dieci giorni, la traversata dell’Altopiano del Barca sino a Derna con un’ulteriore puntata a sud lungo l’Uadi Scuàr sino a Sidi Aziz, nella pianura di Feteia.

E’ lui stesso che durante il ritorno fornisce qualche ulteriore informazione sulla sua “missione segreta” all’allora sindaco di Parma Giovanni Mariotti:

25-3-1901 A bordo del “Montenegro” da Corfù a Brindisi

Caro Giovanni,

Veni vidi vici.

Esauriti i mezzi regolari per ottenere il famoso iradè42 imperiale che mi autorizzasse ad entrare in Cirenaica, interessando anche la Società Geografica Kedivale del Cairo, ricorsi ai meno che regolari.

In costume arabo, con una piccola carovana organizzata da me a Bengasi coll’aiuto del nostro Console Conte Mancinelli Scotti riuscii ad attraversare la Cirenaica da Bengasi a Derna. Visitai l’immensa Cirene e le rovine di altre città.

Feci fotografie, presi buoni appunti e schizzi sotto il naso pure dei soldati turchi che si trovavano sull’altipiano e la mia escursione rimase inavvertita alle vigilanti autorità locali, così come la mia simulata partenza da Bengasi per mare, ed il mio arrivo a Derna per via di terra.

Quante bellezze io vidi mai! E quante volte non ho io pensato a te che tanto pascolo ai tuoi studi avresti trovato, fra quelle splendide rovine, fra quei monumenti dell’antica Pentapoli greca!

Esiste davvero quanto dice il Reclus43 – anche il famoso vestigio romano coperto da colossale volta, e lungo 265 metri, anche le innumerevoli colonne e la immensa necropoli – vidi pure le famose fontane di Apollo presso i ruderi di un tempio -.

Tutto è abbandonato, solitario, deserto.

E che belle verdeggianti Campagne; quanti boschi di olive selvaggie, quante belle colture di orzo e di grano.

E quante zauie! Non far parola con alcuno di questo mio viaggio fortunato, te ne prego, per non compromettere le persone e gli arabi che mi hanno accompagnato.

Arrivederci a presto, tuo aff.

Andrea Pedretti

P.S. Porto meco alcune monete e vasixliv.

Della sua visita ha lasciato una memoria pubblicata sul Bollettino della Società Geografica Italiana44 con informazioni relative alle popolazioni del Gebel el-Achdar (circa 20.000 persone tra Berberi, Beduini ed Arabi) con particolare vigilanza ai luoghi legati al culto senusso46 come le zàuie (edifici adibiti alla funzione di conventi, scuole, magazzini) o i marabut cioè tombe – mausolei di notabili religiosi musulmani. Non mancano le osservazioni sulle attività economiche sviluppate sulle vie di comunicazione, sulle sorgenti d’acqua o di oasi ed anche sulla bellezza delle rovine archeologiche dell’antica Cirene.Non vi sono riferimenti di carattere militare riguardo alla sussistenza di truppe o di impianti difensivi, che, con tutta probabilità, vennero forniti ai competenti uffici del Ministero della Guerra.

ADORNI NEL BENADIR, PIOLA IN CONGO

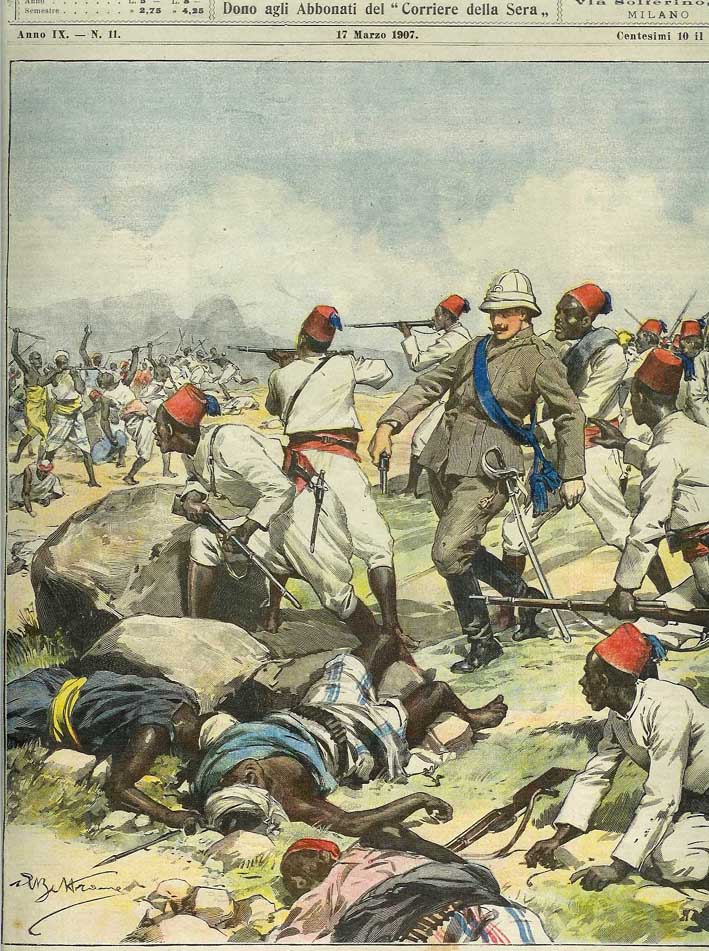

Sul versante somalo del Corno d’Africa operò all’inizio del Novecento Angelo Adorni (Parma 1875 – Roma 1963), un militare di carriera che, giunto in Africa nel 1904, ha legato il suo nome al combattimento di Danane, una località tra Merca e Mogadiscio dove tremila guerrieri Bimal attaccarono il recinto difensivo tenuto da duecento ascari arabo-somali, guidati da cinque ufficiali italiani, tra i quali il tenente Adorni.

I Bimal, una tribù musulmana di circa 50.000 uomini che controllava l’area del basso corso dell’Uebi Scebeli, erano già stati autori di una sollevazione che aveva portato all’assedio di Merca dall’aprile 1904 al gennaio 190547. Essi ritornarono minacciosi nel 1907 istigati dalla propaganda e dal sostegno fornito loro da Abdi Abiker Gafle, luogotenente nel Benadir del Mad Mullah48.

Il Gafle aspirava ad una sollevazione su vasta scala, consapevole del fatto che nel possedimento italiano sull’Oceano Indiano vi erano in tutto 1500 mercenari male armati, guidati da una ventina di ufficiali italiani.

Al fine di impedire lo svolgimento a Mojalo di uno scir (una assemblea tribale di carattere politico – religioso) e di arrestare il ribelle, il governo della colonia49 fece partire due colonne: una di 300 ascari da Mogadiscio al comando del ten. Pesenti, l’altra di 200 ascari da Merca al comando del ten. Streva, che si riunirono nel luogo detto “114 pozzi”, da dove, dopo aver lanciato un proclama ai capi somali, puntano su Mojalo senza riuscire, però, ad intercettare i Bimal. Durante il ritorno alla costa, mentre il convoglio italo-somalo era trincerato sulle dune di Danane in una zeriba (un recinto di tronchi, rami e rovi), nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 1907 venne attaccato da tremila fra Bimal, Hintera e altri loro alleati minori, guidati dallo stesso Gafle.

L’onda d’urto si abbatté soprattutto sui lati settentrionale ed occidentale del quadrato difensivo riuscendo a giungere a poche decine di metri dalla linea di fuoco.

Il combattimento si protrasse sino alle 4.30 del mattino quando i Bimal ed i loro alleati abbandonavano il campo con 100/200 morti e qualche centinaio di feriti, contro una trentina di ascari italiani morti50.

Il parmigiano Adorni era al comando del reparto posto a difesa del lato occidentale, dove si svolse, per breve tempo, anche una mischia corpo a corpo, nel corso della quale riuscì a mantenere la posizione e ad evitare lo sfondamento delle linee, episodio per il quale ricevette la medaglia d’argento al valor militare.

Partecipò l’anno successivo ad altri combattimenti nel corso di operazioni per l’occupazione del basso corso dell’Uebi Scebeli: Dongab, Mellet e Merere che fiaccarono la resistenza dei Bimal e degli altri indigeni.

Dopo il suo invio a Tobruk e la partecipazione al conflitto mondiale, ritornò a Mogadiscio quale comandante il Regio Corpo delle truppe coloniali della Somalia con il grado di tenente colonnello rimanendovi dal 1918 al 1922, quando fece ritorno a Parma. La sua avventura africana non era, tuttavia, ancora giunta al termine: veniva nuovamente reimbarcato per l’Africa Orientale, dopo la conquista dell’Etiopia nel 1936, come direttore politico – militare del presidio di Ambò. Partecipò nel corso degli eventi bellici della seconda guerra mondiale alla difesa di Gondar, al termine della quale fu preso prigioniero dagli inglesi che lo trattennero internato in Kenya sino al 1945.

Il nome di Adorni è anche legato alla figura di Vittorio Bottego: quest’ultimo nel 1895, al tempo della seconda spedizione all’Omo, aveva regalato la sua spada con fodero al fedele Mohamed Urkei da lui conosciuto nel 1893 a Lugh e dei cui servigi si era ripetutamente servito. Poco prima della morte, avvenuta nel 1911, Urkei regalò la spada a Ugo Ferrandi, che la riportò in Italia e, dopo averla gelosamente custodita, nel 1928 affidò quel cimelio proprio ad Angelo Adorni affinché lo consegnasse alla città di Parma51.

La spada, esposta nel Museo Eritreo Bottego, fu inviata nel 1940 alla Mostra Triennale delle Terre italiane d’Oltremare a Napoli e non fu più riportata indietro.

Un personaggio poco conosciuto è Emilio Piola, parmigiano di nascita e all’epoca capitano, che ha lasciato al Museo di Storia Naturale della nostra città il materiale etnografico e zoologico raccolto nel corso del suo soggiorno di due anni nella regione congolese dei fiume Uellé (Uele) e Bainù prima della loro confluenza nell’Ubangi (Oubangui), popolata da genti di origine Azande o Asandé52 e dai Tikki – Tikki, appartenenti al gruppo dei Pigmei. I suoi viaggi, sconosciuti alla letteratura, risalgono al periodo a cavallo tra Otto – Novecento, mentre l’atto di donazione al Museo è del 1907, confermato con una lettera nel 1927, quando il Piola si era stabilito in pensione a Sarzana.

BREZZI: OSTAGGIO NELL’OASI DI CUFRA

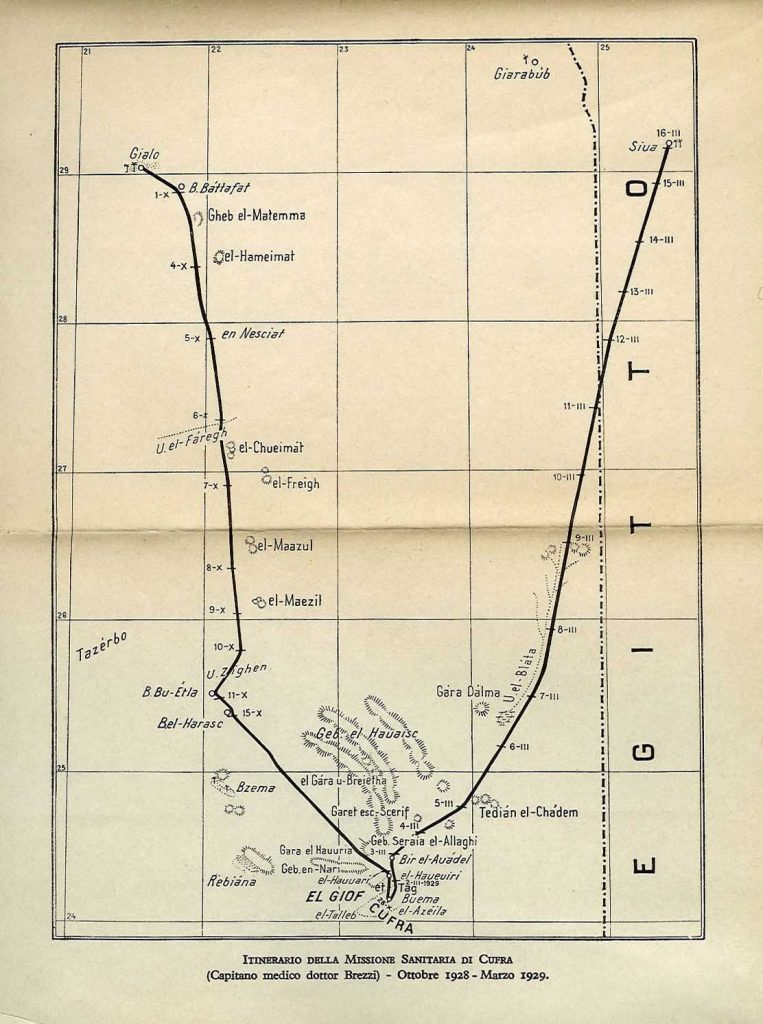

Un incidente davvero particolare è quello occorso a Giovanni Brezzi (Cuneo 1896 – Padova 1953), che pur originario di Cuneo si era trasferito a Parma nel 1909 e si era laureato presso la locale Facoltà di Medicina. Fu inviato nel 1926 a Bengasi come capitano medico e ivi due anni dopo (data la sua specializzazione in malattie tropicali) fu prescelto per condurre una missione sanitaria richiesta da Mohàmmed Aàbed, senusso di Cufra, un’oasi nel deserto libico popolato da genti arabe e berbere53.

La spedizione partì da Bengasi il 23 settembre 1928 e dopo aver fatto tappa a Agedabia, e poi ad Augila, pervenne il 27 all’oasi di Gialo (Wahat Jalu) dopo di che iniziava la vera e propria traversata del deserto libico. A quel punto, lasciati i 25 autocarri, si formò una carovana composta dai quattro della missione54 con 75 cammelli per il trasporto del materiale55 e 18 cammellieri; i due figli del Senusso con 15 uomini al loro seguito e 32 cammelli; un terzo gruppo di tre persone e 11 cammelli, aggregato a Gialo e diretto a Cufra per motivi commerciali.

In tutto si contavano 42 persone e 118 cammelli dei quali, dopo la partenza da Gialo il 1° ottobre, si persero completamente le tracce per alcuni mesi.

Così, ripensando a quell’esperienza, scriverà Brezzi: “C’è chi nasce con lo spirito avventuroso e cerca invano l’occasione di gettarsi allo sbaraglio, d’affrontare un rischio pittoresco, di gustare un’emozione violenta, di vivere un episodio drammatico. No, non gli capita mai nulla, e se ne cruccia, amareggiato e insoddisfatto. E c’è chi nasce con un temperamento pacifico, con un gran desiderio di passarsela quieto quieto, senza scosse, senza bufere, in un placido tran-tran di studio e di lavoro, (…) e rifugge dalle guasconate, evita le spavalderie, non va in traccia di turbolenze, si tien tranquillo, composto, dignitoso. Quello l’avventura lo va a cercare con una maligna preferenza, per squassarlo a dovere, per tirarlo giù dal suo comodo scanno e immergerlo sino al collo in un pelago tumultuante, in un mare di guai. E’ un po’ il caso mio”56..

Ma cosa poteva essergli accaduto per giustificare una simile affermazione?

Alle sette di mattina del 10 ottobre il convoglio fu accerchiato e sequestrato da duecento arabi armati, che sbucarono all’improvviso dalle dune. Il primo pensiero che ebbero fu quello di essere stati traditi e catturati dal Senusso di Cufra; mentre, in realtà, lo stesso capo Senusso era stato vittima di una rivolta della sua popolazione, che lo aveva costretto alla fuga, proclamando un nuovo governo dell’oasi. Tutto il materiale cadde nelle mani dei beduini e solo una piccola parte di vettovaglie poté venir salvato dagli ostaggi, anche a costo di trucchi quasi comici, come quando convinsero i loro rapitori che la marmellata era sangue di maiale e che la costa del formaggio parmigiano era fatta di pelle di porco.

Ma c’era poco da ridere, perché i nuovi padroni si erano convinti che la carovana trasportasse il compenso pagato dagli italiani per il tradimento del Senusso, che li avrebbe in questo modo venduti all’Italia.

I quattro della missione umanitaria furono più volte minacciati di morte, inscenando anche una finta esecuzione per impaurirli.

Non avendo però trovato quello che cercavano (i presunti soldi o altri beni preziosi inviati al Senusso) li portarono all’interno dell’Oasi di Cufra (Wahat al Kufrah) dove rimasero per il momento internati, con la spada di Damocle dell’esecuzione capitale.

Dapprima i loro carcerieri pensarono di chiedere all’Italia uno scambio politico di prigionieri o un riscatto di quattro milioni di lire57 per la loro liberazione; poi volendo realizzare un veloce guadagno, misero i quattro ostaggi all’asta nel locale mercato degli schiavi, ma la cosa non portò i frutti sperati perché la massima somma offerta, per la scarsità di denaro a disposizione, non superò le 25.000 lire.

Infine – grazie alla collusione con uno dei capi, al quale fu promesso un compenso segreto di 50.000 lire – il consiglio dell’oasi tornò all’idea del riscatto, abbassando però la cifra dai 4 milioni iniziali alla più realistica di 200.000 lire.

Dopo il pagamento da parte del Governo Italiano, la disavventura terminava con la celebrazione di un grande banchetto offerto ai capi nel corso della quale venivano appianati gli ultimi contrasti e annunciata la loro liberazione.

La partenza del quartetto avvenne il 2 marzo 1929 alla volta dell’Oasi egiziana di Siwa, compiendo una dura marcia attraverso lande ghiaiose (serir) e alte dune di sabbia (ramla), sferzati talvolta dalle raffiche del vento del deserto (ghibli).

Raggiunta Siwa, li attendeva un itinerario più agevole sino ad Alessandria d’Egitto e qui l’imbarco e il ritorno a Bengasi via mare.

A Giovanni Brezzi, come lui stesso scrive, fu concesso d’essere il primo ufficiale italiano destinato a por piede a Cufra e ad aggiungere un proprio libro alla bibliografia dell’oasi sahariana58.

PARMIGIANI IN AFRICA IN EPOCA COLONIALE

| Nome | Tipologia | Area | Periodo |

| LUIGI PENNAZZI (Avana 1839 – Madrid 1895) | Viaggiatore Esploratore | Alto Nilo (Sudan) | 1875 – Viaggio sull’Alto Nilo (?) 1880 / 81 – Spedizione ai due Nili 1883 – Spedizione Godio – Pennazzi 1889 – Spedizione Società Commerciale Africana |

| BELLENTANI GIOVANNI (Nizza Marittima 1863 Dogali 1887) | Militare | Eritrea | 1887 – Battaglia di Dogali |

| Padre FERDINANDO LONGINOTTI (Tornolo 1862 – Piana di Sabarguma , Eritrea 1892) | Missionario | Eritrea | 1888 – 1892 Insegnante di Teologia, Maestro per i bambini indigeni, assistente spirituale alle truppe nella Colonia Eritrea |

| PENNAZZI GARIBALDI detto GINO (S. Secondo P.se 1863 – Adua 1896) | Militare | Africa Orientale | 1880 – 81: Spedizione con il padre in Sudan 1896: Battaglia di Adua |

| VITTORIO BOTTEGO (Parma 1860 – Daga Roba 1897) | Militare, esploratore, naturalista | Africa Orientale (Eritrea Somalia Etiopia) | 1891: Viaggio in Dancalia 1892-93: 1^ spedizione sorgenti del fiume Giuba 1895-97: 2^ spedizione foci del fiume Omo |

| ROBERTO GUASTALLA (Parma 1855 – 1912) | Pittore viaggiatore | Paesi arabi del Mediterraneo | 1886: Egitto e Impero Ottomano 1890: Istambul e Siria 1898: dal Marocco a Istambul 1906: Paesi balcanici 1908: Tunisia |

| ANDREA PEDRETTI (Parma 1847 – Roma 1903) | Viaggiatore in incognito | Cirenaica (Libia) | 1901: escursione in Cirenaica da Bengasi a Derna |

| EMILIO PIOLA (Parma – Sarzana) | Militare raccoglitore | Congo Settentrionale | Fine 800/ inizio 900 Regione fiume Ubangui (o Ubangi) affluente della Zaire |

| ANGELO ADORNI (Parma 1875 – Roma 1963) | Militare | Africa Orientale e Libia | 1907: battaglia di Danane (nella regione del Benadir in Somalia) 1941: difesa di Gondar (Etiopia) |

| GIOVANNI BREZZI (Cuneo 1896 – Padova 1953) | Medico | Cirenaica (Libia) | 1928 – 29: Ostaggio nell’oasi di Cufra (Deserto Libico) |

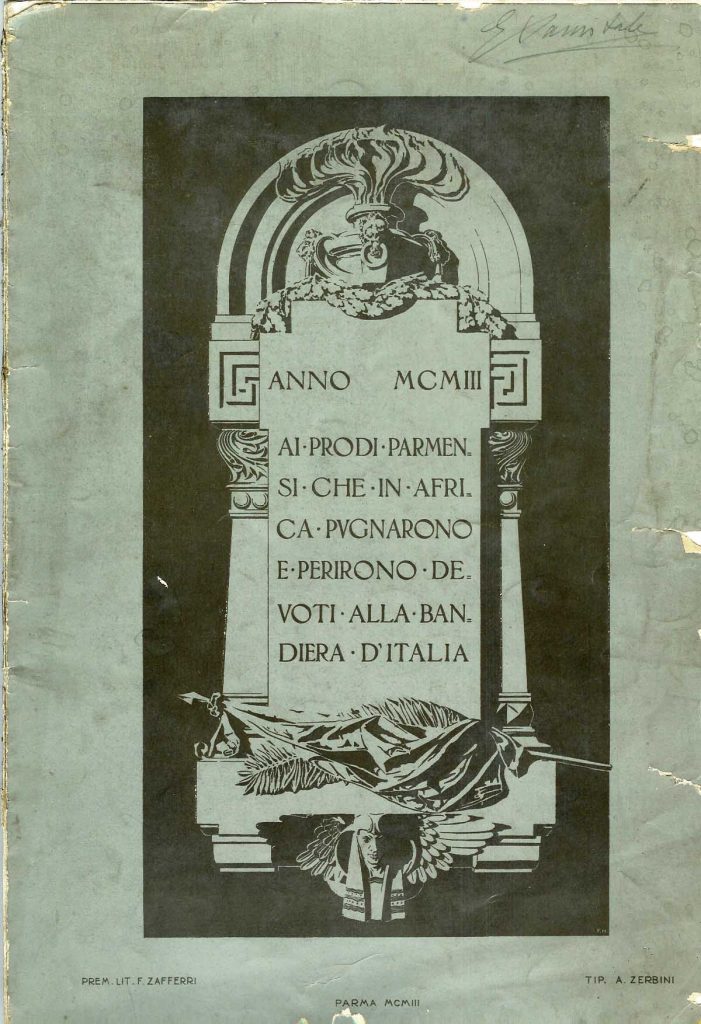

| BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 1) Per Luigi Pennazzi COSIMO BERTACCHI, Un esploratore italiano dell’Africa Orientale nel secolo passato (il conte Luigi Pennazzi), in “Rassegna Italiana”, Roma, novembre 1930, pp. 481 – 484. GUGLIELMO GODIO, Spedizione Godio – Pennazzi nell’Africa Orientale. Lettere, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, 1883. GIOVANNI GONIZZI, Le storiche famiglie nobili parmensi: i Pezzali, i Pennazzi e i conti Mastai – Ferretti, in “Gazzetta di Parma”, 2 febbraio 1960. LUIGI PENNAZZI, Dal Sudan Orientale, in “Nuova Antologia”, Roma, 1 dicembre 1880. LUIGI PENNAZZI, Dal Po ai due Nili, Treves, Milano, voll. 2, 1882. LUIGI PENNAZZI, Sudan e Abissinia, Bologna, 1885 MASSIMO ZACCARIA, Il viaggio imperfetto. La spedizione Godio – Pennazzi nel Sudan Orientale (1882 – 1883), in “Miscellanea di storia delle esplorazioni” XXIII, Bozzi, Genova, pp. 295 – 312. MASSIMO ZACCARIA, Le avventure africane di un conte piacentino, in “Studi Piacentini”, n° 24 – 25, 1998 – 1999, pp. 47 – 76. SILVIO ZAVATTI, Uomini verso l’ignoto. Gli esploratori del mondo, G. Bagaloni Editore, Ancona, 1979, pp. 307 – 308. 2) Per i militari caduti in Africa Orientale AA.VV., Ai prodi parmensi che in Africa pugnarono e perirono devoti alla bandiera d’Italia, Tipografia A. Zerbini, Parma, 1903. G. CORRADI – G. SITTI, Glorie Parmensi nella conquista dell’Impero, Parma, 1937. 3) Per Vittorio Bottego AA.VV., Vittorio Bottego e le esplorazioni in Africa 1897 – 1997, riassunti delle relazioni del convegno 24 – 25 ottobre 1997 Palazzo Sanvitale Parma e breve guida alla mostra 25 ottobre – 29 novembre 1997 Museo di Storia Naturale Parma, Edison Edizioni, Parma, 1997. ANGELO ADORNI, Due cimeli di Vittorio Bottego, in “Aurea Parma” Stamperia Bodoniana, gennaio – febbraio 1930. P. AMIGHETTI – L. LUCCHETTI – A. MASCOLO, Bottego e l’Etiopia cent’anni dopo, Piero Amighetti Editore, Sala Baganza, marzo – aprile e maggio 1988. MANLIO BONATI, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Silva Editore, Parma, 1997. MANLIO BONATI, Vittorio Bottego. Ricordi e lettere, in “Aurea Parma” gennaio – aprile 1999, pp. 91 – 130. MANLIO BONATI, Il dissidio tra Matteo Grixoni e Vittorio Bottego, in “Miscellanea di storia delle esplorazioni”, vol. XIV, Bozzi Editore, Genova, 1988, pp. 175 – 229. MANLIO BONATI, Bottego e la sua Parma, nella ristampa de Il Giuba esplorato, a cura di Nicola Labanca, Ugo Guanda Editore, Parma, 1997, pp. 307 – 324. VITTORIO BOTTEGO, Nella terra dei Danakil. Giornale di viaggio, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fascicoli 5 e 6, Stab. G. Civelli, Roma, 1892, pp. 403 – 418 e 480 – 494. VITTORIO BOTTEGO, Il Giuba esplorato, E. Loescher, Roma, 1895. Ristampa a cura di Nicola Labanca, Ugo Guanda Editore, Parma, 1997 (con saggi inediti). N. FUSCO – C. CERRETI, Puntualizzazioni sulla seconda spedizione Bottego, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, n. 4, ottobre – dicembre 1997, pp. 595 – 619. AROLDO LAVAGETTO, La vita eroica del capitano Bottego (1893 – 1897), Mondadori, Milano, 1934. PIER GIACOMO MAGRI, Scopi geografici e retroscena politici nella seconda spedizione Bottego, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, fascicoli 10 – 12, Nuova Tecnica Grafica, Roma, ottobre – dicembre 1968, pp. 605 – 624. VITTORIO PARISI, Il Museo Eritreo Vittorio Bottego di Parma, nella ristampa de Il Giuba esplorato a cura di Nicola Labanca, Ugo Guanda Editore, Parma, 1997, pp. 325 – 328. GIORGIO TORELLI, Riapriamo la valigia del capitano Bottego, in “Candido”, n. 29 del 17 luglio, n. 30 del 24 luglio, n. 31 del 31 luglio, n. 32 del 7 agosto, n. 33 del 14 agosto, n. 34 del 21 agosto 1960, Rizzoli, Milano. L. VANNUTELLI – C. CITERNI, L’Omo. Seconda spedizione Bottego. Viaggio d’esplorazione nell’Africa Orientale, Ulrico Hoepli, Milano, 1899. 4) Per Roberto Guastalla AA.VV., Roberto Guastalla “pellegrino del sole”, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 1996 (con catalogo della Mostra omonima, Palazzo Bossi – Bocchi, 12 maggio – 16 giugno 1996, Parma). GIOVANNI COPERTINI, Roberto Guastalla, pittore, in “Gazzetta di Parma”, 2 gennaio 1962. GIOVANNI COPERTINI, La pittura parmense dell’Ottocento, (a cura di G. ALLEGRI TASSONI), Milano, 1971, pp. 113 – 114. GIUSEPPINA ALLEGRI TASSONI, Mostra dell’Accademia Parmense, Parma, 1952, pag. 63. 5) Per Andrea Pedretti ARNALDO LAMBERTINI, Un esploratore parmense in Cirenaica nel 1901, in “Aurea Parma”, n. 2 – 1913, pp. 61 – 64. ANDREA PEDRETTI, Una escursione in Cirenaica nel 1901 (Appunti di viaggio), ristampa dal “Bollettino della Società Geografica Italiana” (novembre 1903) a cura del Comando del Corpo di Stato Maggiore – Ufficio Storico, Città di Castello, 1913. GINO SCALA, Andrea Pedretti, in “Trekking”, Piero Amighetti Editore, Sala Baganza, n. 89, settembre 1995, pp. 80 – 82. 6) Per Angelo Adorni ROBERTO LASAGNI, Dizionario biografico dei parmigiani, PPS Editrice, Parma, vol. 1°, 1999, pp. 22 – 23. GUSTAVO PESENTI, Danane nella Somalia Italiana, L’Eroica, Milano, 1932. 7) Per Giovanni Brezzi GIOVANNI BREZZI, Cento giorni di prigionia nell’Oasi di Cufra, A. Mondadori, Verona, 1930. G. CORRADI – G. SITTI, Glorie Parmensi nella conquista dell’Impero, Parma, 1937, pp. 174 – 177. ——————————————————————————— |

NOTE

1 – Apparteneva ad una famiglia originaria di Cortemaggiore (PC): il nonno Salvatore Giuseppe (1737 – post 1779) ricevette dal duca Ferdinando di Borbone il titolo di “conte” per sé e per i discendenti maschi; il padre Luigi senior (1790 – post 1859) dopo essersi arruolato nella guardia imperiale napoleonica, prestò i suoi servizi come capitano dell’esercito parmense all’epoca di Maria Luigia, poi in qualità di comandante degli alabardieri ducali sotto il governo dei Secondi Borbone.

2 – Resistenza e dell’età contemporanea, n° 24-25, Piacenza, 1998-1999, pag. 47.

3 – Svolse, anche, i lavori di farmacista e ingegnere e ricoprì l’incarico di presidente della Società Operaia di S. Secondo.

4 – La “Società Geografica Italiana” fu fondata nel 1867 a Firenze ad opera di Cristoforo Negri, con l’intento di promuovere il progresso della scienza geografica; si trasferì a Roma nel 1872.

5 – Cfr. LUIGI PENNAZZI, Dal Po ai due Nili, Treves, Milano, 1882, vol. I, pp. 1-2.

6 – L. PENNAZZI, op. cit., pag. 4; riportato anche in M. ZACCARIA, op. cit., pag. 51.

7 – Manfredo Camperio (1826 – 1899) direttore del giornale geografico – commerciale “L’esploratore” aveva conosciuto il viaggiatore emiliano a Milano nel 1879.

8 – Antonio Cecchi (1849 – 1896) e Giovanni Chiarini (1849 – 1879) furono fatti prigionieri dalla Regina di Ghera ritenendoli inviati di Menelik; Chiarini morì nel 1879, mentre Cecchi fu liberato nel 1880 grazie all’intervento del Negus Johannes IV presso il re del Goggiam, che ne impose alla regina la liberazione.

9 – Avendo assistito di persona agli ultimi giorni di vita del Gessi, Pennazzi ebbe opportunità di trattare l’argomento in svariati articoli e in conferenze, che sapeva rendere piacevoli grazie alla sua vivacità oratoria, giacché non leggeva un testo scritto, ma improvvisava il discorso seguendo solo un canovaccio o dei semplici appunti.

10 – Il Comitato di propaganda commerciale era presieduto da Luigi Pennazzi ed ottenne l’adesione di autorevoli africanisti, quali: Antonio Cecchi, Manfredo Camperio, Arturo Issel, Cristoforo Negri e Augusto Salimbeni.

11 – Come ricorda la lapide in marmo sotto l’atrio del Palazzo del Comune essi furono: il sottotenente Giovanni Bellentani, i sergenti Giovanni Iasoni e Pietro Saccani, il caporale maggiore Enrico Ferrari e i soldati Vittorio Delucchi e Giuseppe Pelosi.

12 – Non sappiamo chi fossero costoro. Non è escluso si tratti di Luigi Pennazzi che insegnò lingue estere proprio nella Scuola Militare di Modena negli anni 1883 – 85 o di suo figlio Garibaldi, coetaneo del Bellentani, che frequentò la medesima.

13 – Bellentani era anche cognato del deputato Gian Lorenzo Basetti (1836 – 1908) appartenente allo schieramento democratico – radicale, il cui nome è legato alla battaglia parlamentare per l’abolizione della tassa sul macinato. Il giornale “L’Avanguardia” in data 11 febbraio 1887 riportava la lettera del Ministro della Guerra Ricotti all’on. Basetti con la notizia dell’avvenuta morte di Bellentani e così la commentava: “il valore dimostrato dai nostri soldati in lontane e inabitabili regioni può temperare il dolor nostro; ma chi potrà alleviare lo strazio di un padre e di una madre privati dell’unico figlio, caduto da valoroso lontano dalla Patria e non in difesa della Patria? Non ci regge l’animo dir altro”.

14 – Cfr. MANLIO BONATI, Vittorio Bottego. Ricordi e lettere in “Aurea Parma”, Parma, gennaio – aprile 1999, pag. 112.

15 – Cfr. PELLEGRINO STROBEL, Museo Zoologico Eritreo Bottego in Parma – Guida, Battei, Parma, 1891; LINO ROSSI, Le collezioni etnografiche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma, Edizioni Zara, Parma, 1986, pp. 87-92; STEFANO BULLA, Animali africani a Parma, Università degli Studi di Parma, Museo di Storia Naturale, Parma, 1997.

16 – Si tratta delle spedizioni guidate da Giuseppe Maria Giulietti nel 1881 e quella di Gustavo Bianchi del 1883.

17 – Bottego nella pubblicazione Il Giuba esplorato non fa cenno a quest’altro progetto su larga scala, il cui autografo è conservato nell’Archivio Storico della Società Geografica Italiana.

18 – Si tenga conto che il 24 marzo e il 15 aprile 1891 Italia e Inghilterra giungono alla firma di protocolli relativi alla delimitazione delle rispettive zone d’influenza in Africa Orientale – secondo la linea d’impluvio del fiume Giuba dalla foce al 6° parallelo latitudine nord, da qui al 35° meridiano longitudine est e da quest’ultimo al Nilo Azzurro – con la possibilità di adeguare eventualmente il tracciato in relazione allo stato della morfologia e dell’idrografia del territorio, non del tutto esplorato.

19 – Missiva indirizzata al rettore Pesci il 28 agosto 1907, in Archivio Storico Comunale Parma, Amministrazione Comunale VII; 1907, busta 1579.

20 – Cfr. MANLIO BONATI, Il dissidio tra Matteo Grixoni e Vittorio Bottego, in “Miscellanea di storia delle esplorazioni”, vol. XIV, Bozzi Editore, Genova, 1988, pp. 175-229; e NADIA FUSCO, Il Giuba esplorato: le verità di Matteo Grixoni, nella ristampa de Il Giuba esplorato a cura di NICOLA LABANCA, Ugo Guanda, Parma, 1997, pp. 295-305.

21 – Cfr. Lettera di Luchino Dal Verme a Giacomo Doria, del 20 marzo 1995. Archivio Storico della Società Geografica Italiana: “Inutile dire quale splendido viaggio riuscirebbe. Si potrebbe dire che la spedizione avrebbe circumvallato tutto il nostro futuro impero africano dal basso Giuba al Gasc affermando solennemente coi fatti la nostra sfera d’influenza, prendendone possesso su tutta la periferia”. Sull’argomento si veda PIER GIACOMO MAGRI, Scopi geografici e retroscena politici nella seconda spedizione Bottego, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, ottobre – dicembre 1968; e NADIA FUSCO – CLAUDIO CERRETI, Puntualizzazioni sulla seconda spedizione Bottego, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, Roma, ottobre – dicembre 1997, pp. 595 – 619.

22 – Oltre allo stesso Bottego vi parteciparono Lamberto Vannutelli (1871 – 1966), Carlo Citerni (1873 – 1918), Maurizio Sacchi (1864 – 1897) e Ugo Ferrandi (1852 – 1928), quest’ultimo sino a Lugh.

23 – Il prof. David Turton, dell’Università di Oxford, che ha lavorato tra i Mursi come antropologo si è chiesto che cosa potessero aver capito essi del viaggio di Bottego e risponde: “Credevano che lo scopo fosse il commercio e, forse, l’eventuale occupazione del loro territorio. Ma non avrebbero potuto capire lo scopo principale della spedizione: tracciare sulla carta l’intero corso inferiore del fiume Omo. Questo è dovuto al fatto che allora non condividevano, né condividono oggi, la preoccupazione europea di sottomissione, sfruttamento, dominazione dell’ambiente naturale: non scalerebbero mai una montagna perché è là”. Cfr. DAVID TURTON, Bottego e altri turisti e le esplorazioni in Africa 1897 – 1997, riassunti delle relazioni del convegno 24 – 25 ottobre 1997 e breve guida alla mostra 25 ottobre – 29 novembre 1997, Edison Edizioni, Parma, 1997, pp. 16 – 18.

24 – Cfr. VITTORIO PARISI, Vittorio Bottego naturalista in AA.VV., Vittorio Bottego e le esplorazioni in Africa 1897 – 1997, op. cit., pp. 27 – 28.

25 – il primo a muovergli pesanti accuse fu Matteo Grixoni nel manoscritto Pro veritate del giugno 1895; cui Bottego replicò in un Promemoria del capitano Vittorio Bottego circa le accuse mossegli dal capitano Matteo Grixoni del luglio 1895 pubblicato in ENRICO DE LEONE, Le prime ricerche di una colonia e la esplorazione geografica politica ed economica, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1955. La polemica riespose anche dopo la morte dell’esploratore con un nuovo opuscolo del Grixoni, Per la verità sulla Esplorazione del Giuba. Petizione al Parlamento Italiano (Senato e Camera dei Deputati) del 1906 e in occasione dell’inaugurazione del monumento al Bottego nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria in Parma nel 1907, attraverso una serie di articoli accusatori del giornalista Giuseppe Ortalli centrati su Le “celebri” esplorazioni Affricaniste – A proposito del monumento a Bottego sul giornale L’Idea dei giorni 7, 14, 25, 28 settembre e 5, 12 ottobre; la difesa fu opera di Giuseppe Ceccherelli dalle colonne del giornale L’Emilia del 5, 6, 13 ottobre 1907. Più recentemente giudizi negativi sono stati espressi nel volume di ANGELO DEL BOCA Gli italiani in Africa Orientale – Dall’Unità alla Marcia su Roma, Laterza, Bari, 1976. Per una biografia documentata e complessiva sul personaggio si rimanda a MANLIO BONATI, Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa, Silva editore, Parma, 1997.

26 – Da MANLIO BONATI, Vittorio Bottego: l’uomo e l’esploratore, in AA.VV., Vittorio Bottego e le esplorazioni in Africa 1897 – 1997, op. cit., pag. 12. Per il contesto delle esplorazioni di Bottego nel periodo coloniale si veda anche: FRANCESCO SURDICH, Il mito dell’esploratore dell’Africa nella coscienza dell’Italia postunitaria, in “Terra d’Africa”, volume VIII, edizioni Unicopli, Milano, 1999, pp. 15 – 37.

27 – Cfr. MARIA DE GIORGI, Va’ e di’ ai miei fratelli. Celestina Bottego fondatrice delle Missionarie di Maria Saveriane, EMI, Bologna, 1994.

28 – Sugli aspetti politici e militari del periodo rimandiamo a: ROBERTO BATTAGLIA, La prima guerra d’Africa, Einaudi, Torino, 1958; ROMAIN RAINERO, L’anticolonialismo italiano da Assab ad Adua, Edizioni di Comunità, Milano, 1971; NICOLA LABANCA, In marcia verso Adua, Einaudi, Torino, 1993; EDOARDO LOMBARDI, Il disastro di Adua, Mursia, Milano, 1994; RAFFAELE GIRLANDO, Marzo 1896 la battaglia di Adua, Italia Editrice, Campobasso, 1996 e LUCIANO MONZALI, L’Etiopia nella politica estera italiana 1896 – 1915, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma, 1996.

29 – Nella battaglia di Adua (1 marzo 1896), lo scontro più cruento, si contano una quarantina di caduti parmigiani provenienti dai comuni di: Parma (Cesare Regazzi, Eugenio Cavazzini, Augusto Varoli, Luigi Maggetti, Guido Picelli, Augusto Bersellini, Alfredo Ferrari, Primo Vicini), Bardi (Pietro Cella, Francesco Rabaiotti, Lazzaro Resteghini), Borgo Val di Taro (Giovanni Pesci, Domenico Fugaccia), Busseto (Agostino Pellacani), Corniglio (Domenico Botti), Cortile S. Martino (Bindo Allegri, Ciro Guarnieri), Felino (Angelo Valla), Fidenza (Emilio Malvisi, domiciliato a Roccabianca), Langhirano (Giulio Chiesa), Medesano (Primo Paletti, Pompeo Bedodi, Giacomo Papotti), Neviano degli Arduini (Domenico Dalla Casa, Luigi Salati, Antonio Tomaselli), Pellegrino Parmense (Primo Acerbi, Edoardo Anighetti), Roccabianca (Desiderio Bocchia, Primo Frati), Sissa (Attilio Dall’Olio), S. Lazzaro Parmense (Eugenio Barcolini, Giuseppe Barbarini), S. Secondo Parmense (Pennazzi Garibaldi, Pietro Guareschi, Licinio Sbruzzi, Eugenio Silva), Sorbolo (Luigi Paini), Tornolo (Luigi Appollinari domiciliato a Bedonia), Traversetolo (Virginio Tirelli), Varano de’ Melegari (Giuseppe Bonazzi, Ceccardo Gruppini), Varsi (Francesco Collibrizzi) e Zibello (Vittorio Verdelli). Conosciamo anche il nome di una trentina di parmigiani superstiti, molti dei quali furono feriti o fatti prigionieri. Cfr. GIOVANNI CORRADI – GIUSEPPE SITTI, Glorie Parmensi nella conquista dell’Impero, Parma, 1937.

30 – Cfr. CORRADI – SITTI, op. cit., pag. 58.

31 – Fra i caduti di Adua vi sono altri tre trovatelli parmigiani ospitati dal medesimo istituto da piccoli ed affidati poi alle cure di genitori adottivi: Primo Paletti di Medesano, Egidio (o Eugenio) Barcolini di S. Lazzaro P.se e Odoardo (o Edoardo) Anighetti di Pellegrino P.se.

32 – Cfr. AA.VV., Ai prodi parmensi che in Africa pugnarono e perirono devoti alla bandiera d’Italia, Tipografia Zerbini, Parma, 1903, pag. 38.

33 – Riportato in AA.VV., Ai prodi parmensi ecc., pag. 16 e in CORRADI – SITTI, op. cit., pag. 90.

34 – La Regia Parmense Accademia nel 1877 divenne Istituto Statale d’Arte.

35 – Il padre Giuseppe era maggiore generale dei carabinieri; il fratello Guglielmo è uno dei superstiti parmigiani della battaglia di Adua (all’epoca aveva il grado di capitano dell’esercito).

36 – Un amico in un contesto scherzoso lo chiama “paesista a tempo perso”.

37 – In ROSSANA BOSSAGLIA, Introduzione al volume Roberto Guastalla “pellegrino del sole”, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 1996, pag. 9.

38 – Citando Dumas, Guastalla afferma che l’Africa incomincia dall’altro lato dei Pirenei, alludendo alla Spagna moresca.

39 – Ci sono pervenuti tredici taccuini relativi al periodo dal 1874 al 1908.

40 – In ROBERTO SPOCCI, Un pellegrino del sole – Roberto Guastalla fra pittura e fotografia, in Roberto Guastalla “pellegrino del sole”, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, 1996, pag. 52.

41 – Per le vicende politico-diplomatiche dell’epoca si rimanda al I capitolo Un progetto accarezzato per 30 anni, in ANGELO DEL BOCA, Gli italiani in Libia, Laterza, Bari, 1986.

42 – L’iradè era un decreto emanato dal Sultano Ottomano.

43 – Elisée Reclus (1830 – 1905) geografo e uomo politico francese di orientamento anarchico, fu tra i capi della Comune di Parigi e membro della Prima Internazionale; scrisse la monumentale Nuova Geografia Universale (1876 – 94), la più completa descrizione del globo terrestre per quel tempo.

44 – Lettera su cartoncino con retro di Andrea Pedretti a Giovanni Mariotti, in “Archivio Micheli – Mariotti, carteggio Mariotti”, Biblioteca Palatina di Parma.

45 – ANDREA PEDRETTI, Un’escursione in Cirenaica 1901, in “Bollettino della Società Geografica Italiana, 1903; ristampato a cura dell’Ufficio Storico – Comando del Corpo di Stato Maggiore, Città di Castello, 1913.

46 – I Senussi, una confraternita musulmana fondata da Muhammad ibn Alì al-Sanusi (ca. 1792-1859), erano considerati i veri reggitori ed educatori delle genti dell’Altopiano.

47 – Rivolta motivata, tra l’altro, dall’introduzione di una normativa restrittiva contro la pratica della schiavitù ad opera della Società del Benadir che allora deteneva l’amministrazione ed il potere su quelle terre. Sull’argomento così interviene Gustavo Pesenti uno dei protagonisti dell’avvenimento: “in quell’ambiente, si deve ammettere che ivi la schiavitù è un fattore economico e sociale, come lo era nel mondo antico. Un fattore di tanta importanza anche politica che noi dobbiamo lentamente trasformare attraverso il tempo (che in Oriente è il vero regolatore del Mondo) adattandolo alle esigenze delle due opposte civiltà, non mai sopprimere di colpo, non potendolo sopra tutto adeguatamente sostituire con uomini liberi, bestiame e macchine. Quelle ordinanze, perciò, suggerite dalla campagna antischiavista che imperversava allora in Italia, furono un errore politico ed economico (…) che dovevamo inesorabilmente scontare”. Cfr. GUSTAVO PESENTI, Danane nella Somalia Italiana, L’Eroica, Milano, 1932, pag. 77.

48 – Mohamed ben Abdalla Hassan (ca. 1864 – 1920) soprannominato con tono dispregiativo dagli inglesi “Mad Mullah”, santone pazzo, condusse una ventennale guerriglia nei territori della Somalia Britannica, Somalia Italiana e Ogaden Abissino; contro di lui furono impegnate ben cinque spedizioni militari britanniche dal 1901 al 1920. Cfr. DOUGLAS JARDINE, Il Mullah del Paese dei Somali, Arti grafiche, Roma, 1928 e FRANCESCO SAVERIO CAROSELLI, Ferro e fuoco in Somalia, Arti Grafiche, Roma, 1931.

49 – La colonia assunse formalmente il nome di Somalia con la Legge del 5 aprile 1908.

50 – Per una più accurata descrizione dei fatti si rimanda al volume di G. PESENTI, Danane, op. cit.. Allo scontro fu dedicata la copertina della Domenica del Corriere del 17 marzo 1907.

51 – Cfr. ANGELO ADORNI, Due cimeli di Vittorio Bottego, in “Aurea Parma” fasc. 1, gennaio – febbraio 1930, Stamperia Bodoniana, Parma, pagg. 22-27.

52 – Piola riteneva che diverse tribù da lui visitate – ossia gli Azandé, i Basoko, i Mangbattù (Mengbetu) e gli Ababua – appartenessero a gruppi etnici diversi. Il prof. Evans – Pritchard, che ne ha studiato la struttura sociale e demografica tra il 1926 e il 1934, ha definito tutti questi gruppi come appartenenti all’unico complesso etnico degli Azande. Cfr. LINO ROSSI, Le collezioni etnografiche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma, Edizioni Zara, Parma, 1986, al capitolo 3 La raccolta “Emilio Piola”, pp. 47 – 86.

53 – Lo stesso Brezzi calcola che all’epoca l’oasi contenesse 3520 uomini di cui: 1800 appartenenti alla tribù araba Zuèia, 100 superstiti degli antichi abitatori Tébbu di origine camitica, 300 Senussi, 50 Tuaregh, 370 di altre tribù e infine 900 sudanesi, tutti schiavi (o meglio servi domestici) adibiti alla lavorazione della terra, la cura del bestiame e la raccolta di datteri.

54 – Oltre al citato Giovanni Brezzi vi erano l’interprete Aldo Fornari, trentacinquenne nativo di Langhirano e figlio di un emigrato in Algeria, il ventiseienne radiotelegrafista Marco Puligheddu, maresciallo dell’esercito e originario di Nuoro ed infine l’infermiere Massaúd Ben Nasser, un arabo di ventotto – ventinove anni ex graduato delle truppe eritree.

55 – Annoveriamo, tra l’altro: le apparecchiature radiotelegrafiche, i medicinali, i medicamenti, la dotazione chirurgico-sanitaria, l’attrezzatura per impiantare un ambulatorio, gli indumenti, la biancheria, svariati strumenti, dei libri, i viveri e le taniche d’acqua.

56 – GIOVANNI BREZZI, Cento giorni di prigionia nell’oasi di Cufra, Mondadori, Milano, 1930, pag. 11.

57 – La cifra si aggirerebbe sui 4 miliardi di lire attuali, ovvero 2 milioni di euro.

58 – Cfr. GIOVANNI BREZZI, op. cit., pag. 19.

———————————————————————

(1) Il nome Margherita compare nel diario e nelle cartine della Spedizione. Oggi è conosciuto come Abbaia.

(2) Questo fiume si chiama Sagàn, che è il nome riportato sulla cartina della Spedizione.

(3) Bottego lo chiama Upeno; il fiume cambia il nome in Sobat nel Sudan oltre il confine etiopico. In Etiopia, dove l’ha attraversato Bottego, si chiama Baro.

(4) Bumè è il nome amarico; il nome della popolazione è Niangatom.

(5) Il nome amarico è Galèb, il nome della popolazione è Dassanèch.

(6) I Magi e i Ghimirra sono due popolazioni distinte; oggi sono classificate nel gruppo omotico.

AV