Nicky Di Paolo, 21 luglio 2018

Nel 1992 appena terminata la guerra con l’Etiopia, fui uno dei primi a tornare in Eritrea e potei constatare che, se Asmara non appariva toccata dalle ostilità, Massaua era stata negli ultimi combattimenti praticamente distrutta. La sofferenza che provai nel vedere la perla del Mar Rosso ferita in modo così grave mi face capire che, se era vero che nutrivo un grande affetto per tutta l’Eritrea, era ancor più certo che amavo Massaua teneramente e non riuscivo ad accettare il suo aspetto rovinoso; il grido di dolore che saliva in alto dai cumuli di macerie copriva quello di gioia con il quale i suoi abitanti esprimevano tutta la loro felicità per la vittoria ottenuta.

I lavori urgenti di ricostruzione edilizia furono affidati a imprese coreane che fin dai primi momenti mostrarono di non essere all’altezza di ripristinare la semplice, ma raffinata, architettura dell’antica città. I furiosi bombardamenti etiopici avevano cancellato lo splendore di Massaua dove solo il mare sembrava essere stato risparmiato dalla crudeltà di una guerra che non aveva avuto alcuna pietà per la perla del Mar Rosso.

Della Massaua anteguerra rimanevano solo le immagini di vecchie fotografie e di qualche documentario, nonché i nostri ricordi di come fosse quella città quando eravamo molto giovani, ma già in grado di immagazzinare immagini e sensazioni che poi man mano si sono completate e maturate fino al momento d’inizio delle ostilità.

Queste sono le ragioni del perché non mi contento mai di scrivere su Massaua: c’è sempre qualcosa che fuoriesce dall’inconscio e si materializza nei ricordi; allora sono pronto a mettere nero su bianco ciò che è riemerso onde lasciare ai nostri figli e nipoti le stigmate di un mondo lontano che, comprensibilmente, loro stentano a credere sia mai esistito.

Nel 1952 verso la fine del mese di dicembre mi trovavo come al solito a Massaua per trascorrere le vacanze di Natale ospite dei miei zii: due paterni, moglie e marito, abitavano in una bella casa a Gheràr, accanto alle saline dove lo zio lavorava come dirigente; avevano due figli ormai grandi che vivevano nelle loro case e quindi gli zii erano ben contenti di avere accanto per due settimane i loro nipoti, e noi ragazzi eravamo altrettanto felici di godere il mare e la città di Massaua. Un altro zio materno, scapolo, era un impiegato della dogana e abitava nei pressi del porto; anche lui si offriva sempre di ospitare i suoi parenti. Noi nipoti, solitamente in sei, venivamo divisi in due gruppi di tre, uno per zio, senza preferenze, in quanto si prodigavano tutti per renderci la vacanza la più divertente e spensierata possibile.

Nel porto eritreo I mesi di dicembre e gennaio, benché bagnati da sporadici acquazzoni, erano dal punto di vista climatico ideali per una vacanza marina. Il clima ottimale, la città intrigante, la popolazione locale quanto mai ospitale e gentile e un mare da sogno rendevano la vacanza gioiosa e spensierata. Per chi, come noi, era appena uscito dalla fanciullezza, Massaua era pronta ad abbracciarci con la sua seduzione per poi trasportarci senza indugi all’interno di un mondo fantastico, pieno di mistero e di dolcezza; noi non aspettavamo altro per farci introiettare nel suo interno, pronti ad ascoltare I suoi richiami; eravamo avidi di scoperte, bramosi di carpire i tesori segreti che quel luogo incantevole mostrava di celare nelle sue viuzze, nelle case pennellate sulle pareti esterne con eleganti musciarabìe, dietro alle quali si intravedevano velate figure femminili che accendevano la curiosità. E poi c’era ancora il mare, un mare, piatto come una superfice oleosa e diverso da qualsiasi altro, caldo, denso, estremamente popolato che invitava ad entrare, per poter fare parte di quel mondo così armonioso, così particolare che conquistava subito l’animo e che elargiva sensazioni tanto delicate quanto stupefacenti.

A quei tempi noi ragazzi sapevamo poco della fisica e della biologia di quel mare, ma nel nostro inconscio avvertivamo i valori della sua bellezza e unicità e finivamo essere facile preda di quella dimensione che fatalmente trascinava anima e corpo nel suo liquido elemento.

Solo dopo alcuni anni venimmo a sapere che il mare di Massaua era il più salato del mondo e, traversato dall’equatore termico, era da considerarsi anche il più caldo e quindi l’unico del suo genere.

Centinaia e centinaia di isole con migliaia di spiagge ancora incontaminate erano circondate da barriere coralline tanto numerose quanto sorprendenti nella loro ricchezza di vita e di colori.

Ce ne è così tanta di roccia corallina che gli antichi abitanti di Massaua pensarono bene di utilizzarla per la costruzione delle abitazioni, non essendo facilmente disponibile la roccia terrestre. Per quanto ne sappia, solo le città di Gedda e di Suakin adottarono nell’antichità questo originale materiale di costruzione che dava un tocco di signorilità alle case che apparivano di un colore rosa chiaro con riflessi argentati. Questi originali mattoni dimostrarono anche di essere capaci di funzionare come isolanti dal forte calore estivo.

Gli animi sereni dei polimorfi abitanti di quel felice paese contribuivano a rendere l’ambiente lusinghiero e tranquillo e qualsiasi persona giungesse era subito chiamata a far parte di quel mondo sentendosi né ospite né turista, ma partecipe di uno stupendo palcoscenico aperto all’infinito. Anche noi ragazzi, nel nostro piccolo, desideravamo diventare preda di quella fantastica città che sembrava sempre pronta ad accogliere il visitatore nelle sue viscere per saturarlo della sua voluttà. Alcuni di noi conoscevano diverse città marine italiane, ma il Mar Rosso era tutt’altra cosa e Massaua appariva giustamente nominata “La perla del Mar Rosso”.

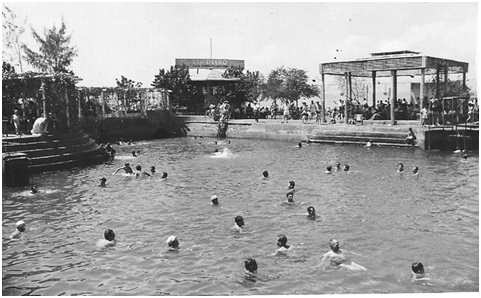

Molte ore delle nostre giornate di vacanza erano trascorse al lido di Massaua, grande e profonda vasca di acqua salata in contatto diretto con il mare e separata da questo da ben solide inferriate che lasciavano passare solo pesci di piccole dimensioni, mentre impedivano l’ingresso a quelli più grandi e pericolosi come gli squali e i barracuda: il lido era un ritrovo obbligato dei nostri zii e genitori, luogo di svago di tutti gli adulti dove la mondanità trovava il suo sfogo. Al lido funzionava un ottimo servizio di ristorazione e la buona cucina era un richiamo che si completava di un fornito bar per far trascorrere ore liete giocando a carte e sorseggiando della buona birra.

Anche per noi ragazzi, dopo cena, il lido rappresentava l’ultima possibilità di divertimento, se non eravamo stanchi e avidi di sonno; andavamo al lido con gli zii per sfidarci in spettacolari bagni in un’acqua calda che si illuminava appena sollecitata. Un alto trampolino Invitava a tuffi spettacolari perché i corpi che si infilavano nell’acqua parevano siluri luminosi: l’intensa luminescenza del mare eritreo rendeva le notti più misteriose e allettanti.

La mattina, se era disponibile qualcuno con la patente di guida, si andava con una delle già allora vetuste Fiat Balilla degli zii, alla spiaggia di Gurgussùm, ritornando a casa solo per cenare e dormire; Massaua era costruita su isolotti di madrepore, veri e propri scogli di roccia corallina, e non aveva spiagge.

Gli zii, di giorno sempre impegnati, ci facevano scortare per tutta la giornata da Mohammed, uno dei collaboratori che viveva nella casa di Gheràr. La strada per la spiaggia non si poteva chiamare neppure pista ma era un sentiero battuto da animali non essendo a quei tempi la spiaggia frequentata dagli abitanti di Massaua; Mohammed era abile nelle piste e fuori pista. Era un piacere essere trasportati in auto da lui. L’arenile di Gurgussùm, che si distendeva assai in lungo e in largo, era il più vicino alla città ed era bagnato da acque basse che risentivano delle maree che alzavano e abbassavano anche di un metro il livello del mare, lasciando in certi momenti scoperte e percorribili a piedi nudi, immense distese di fondali: nei momenti di bassa marea era uno spasso passeggiare sulla terra emersa e riempire secchielli di conchiglie, di stelle marine, di vongole e di paguri, facendo spostare branchi di fenicotteri che trovavano in quelle condizioni un facile approvvigionamento di cibo.

Benché Massaua fosse una città del tutto tranquilla, gli zii volevano essere sicuri della nostra incolumità e pretendevano che il loro uomo ci seguisse passo passo decidendo lui quali erano le cose che potevamo fare e quelle che dovevamo lasciare perdere. Lui, prima di tutto, ci prelevava dalle rispettive case e ci scarrozzava in barca o in auto, secondo la disponibilità del mezzo; spesso accoglieva le nostre richieste, ma il più delle volte era lui che decideva dove andare, mentre, se uscivamo dopo cena, come ho già accennato, erano gli zii che ci portavano al lido o più di rado a trovare qualche amico. Mohammed era abile nel solleticare la nostra curiosità se mai ce ne fosse stato bisogno ma, in tutti casi, ci riempiva di aspettative e non mancava mai di farci divertire.

Una meta che Mohammed preferiva era la stazione di Otumlo poco distante dalla città e il primo centro abitato che si incontrava sulla strada e sulla ferrovia per Asmara; dai terrazzi di Massaua era ben visibile questo paesino per la presenza monumentale della tomba di un nobile arabo eretta su un cono di pietre alto una decina di metri: un certo movimento nel modesto abitato era generato da quegli arabi benestanti che non resistevano al calore e all’umidità estivi di Massaua e si erano costruiti delle casette in un poggio retrostante il paese. Otumlo, con la piccola stazione ferroviaria e la fermata dei bus, era quindi un centro importante dove una vecchia araba era riconosciuta da tutti come il capo del paese.

Mohammed visitava spesso questa donna che a noi indicava come la sceriffa del luogo. Il titolo le era stato conferito dagli inglesi, durante il loro protettorato e da allora nessuno lo aveva mai cambiato. Lei, vestiva solo di bianco, colore che, a differenza di tutti, era sempre immacolato e si distingueva facilmente dalle tinte accese che spiccavano negli abiti del

resto della popolazione.

La sceriffa aveva sempre un atteggiamento ossequioso verso Mohammed con il quale rimaneva a parlare a lungo lasciando noi ad ascoltare senza capire nulla degli argomenti trattati; in compenso ci offriva un ottimo ciai e faceva in modo che continuassimo ad averne sempre a disposizione fino alla fine del soliloquio con Mohammed: teneva sempre in bocca una sigaretta, accesa o spenta, che non lasciava mai neppure per parlare.

La sceriffa amministrava anche la giustizia e talvolta la trovavamo presa da questa attività e quindi non poteva riceverci. In compenso Mohammed traduceva per noi quello che stava accadendo nel piccolo tribunale all’aperto sotto una tettoia di stuoie appoggiata ad un vetusto tamarindo. Noi ci divertivamo più che altro ad osservare le pene che la sceriffa infliggeva a quelli che riteneva colpevoli, pene che erano sempre costituite da denaro o animali, dai polli fino ad animali da stalla senza ricorrere mai alla frusta che invece veniva utilizzata nel tribunale di altri paesi arabi.

Ad aumentare il fascino di Massaua c’era il porto che non aveva soluzioni di continuità con l’abitato, e chiunque poteva soffermarsi ad osservare il lavoro di potenti gru e lunghe file di facchini che caricavano e scaricavano le navi senza sosta lungo l’unico molo che offriva a quei tempi la sola possibilità di ancoraggio nelle terre africane collocate nel sud del Mar Rosso.

Il molo, benché lungo, non riusciva a permettere l’attracco a più di quattro navi di piccola stazza contemporaneamente, e quindi le altre rimanevano fuori nella baia in attesa che un bastimento uscisse per prendere subito il suo posto.

Forse a causa della rapidità con la quale dovevano andare e venire le navi, mancava a Massaua il fenomeno dei venditori barcaioli che era presente in tutti gli altri porti del Mar Rosso. Benché l‘ età di noi ragazzi fosse compresa tra I 12 e i 14 anni, era capitato a tutti di viaggiare lungo il Mar Rosso, diretti in Europa o di ritorno dall’Italia, facendo scalo a Port Said e Port Sudan, che erano scali obbligati; in tutti, a differenza di Massaua, esisteva il mercato marinaro che consisteva in decine e decine di barche che si posizionavano sotto la fiancata a mare della nave appena ancorata. Mentre dalla parte opposta venivano riempite o svuotate le stive delle navi, nelle barche dei mercanti venivano esposte in bella vista le mercanzie più varie a favore dei viaggiatori, potenziali acquirenti che, appoggiati alle balaustre, si potevano godere l’inaspettato spettacolo.

Souvenir in legno, riproduzioni di oggetti antichi egizi, articoli in ceramica, pellami, sigarette, accendisigari, occhiali da sole, copricapi e caschi coloniali, spezie, penne di struzzo, tagli di stoffe, scarpe di tutti i tipi erano frammisti a dolciumi quali la kalaua greca e i loccum egiziani: questi ultimi erano leccornie consigliate dallo stesso personale di bordo che, nei momenti liberi, assisteva i viaggiatori nell’acquisto di un certo tipo di merci, mentre sconsigliava quelle cose che ritenevano avere dei costi esosi.

Le merci in vendita venivano decantate in più lingue dai barcaioli che con abili manovre, aiutandosi con sagole tese tra la loro barca e il parapetto della nave, creavano una piccola teleferica con la quale inviavano gli oggetti a bordo onde I viaggiatori potessero osservarli da vicino e se risultavano di loro gradimento, dopo una lunga contrattazione e attraverso la stessa via, i mercanti ricevevano il denaro, altrimenti recuperavano la merce. Era uno spettacolo piacevole e poi se il mare si muoveva per il passaggio di altri natanti o per una raffica di vento, allora diventava tutto più divertente nel vedere le acrobazie alle quali dovevano ricorrere i barcaioli per tenere ferma la merce dentro le piccole lance.

In fondo alla rada portuale di Massaua c’era un altro piccolo molo che attirava noi ragazzi perché ci divertivamo un mondo a guardare Il lavoro dei marinai a bordo dei sanbuchi, eleganti e variopinti velieri che da migliaia di anni solcavano quelle acque; venivano utilizzati da tutti gli abitanti delle coste del Mar Rosso e erano imbarcazioni di 12-15 metri, a vela latina triangolare o quadrata senza deriva e adatte alla navigazione in quei mari tempestati di scogliere. Tutto quello che veniva caricato e scaricato, era contenuto in sacchi di juta e portato a spalla da marinari che lavoravano a dorso nudo attraversando, in un difficile equilibrio, la stretta assicciola posta tra la barca e il corto pontile. Il sanbuco era appena più piccolo del praho arabo e ospitava una decina di marinai che obbedivano al “nakuda”, il capitano.

In genere I marinai dei sambuchi, appena iniziato un lavoro, cominciavano a cantare nenie che non cambiavano mai: per ore e ore ripetevano il medesimo ritornello senza mai mutarlo. Talvolta chiedevamo a Mohammed di tradurci le parole di quei canti; ma non c’era mai una logica nelle loro canzoni. Ricordo sempre una strofa molto spesso cantata e quindi forzatamente memorizzata

“A Gedda ci sono i musulmani

A Massaua ci sono i musulmani

A Mogadiscio ci sono I mussulmani

A Suakin non c’è più nessuno”

A detta di Mohammed quel canto era l’unico che avesse un senso, mentre tutti gli altri non volevano dire nulla.

Personalmente trovavo un nesso fra la ripetitività dei canti dei marinai e quella delle canzoni eritree cantate sia nell’altipiano che nel bassopiano. Stranamente il ripetere all’infinito quei pochi versi non mi disturbava e anzi mi piaceva ascoltare a lungo sia i cori dei marinai che le canzoni eritree, cantate durante le feste, come, ad esempio quelle che accompagnavano i matrimoni o le cerimonie officiate nelle chiese. Trovavo deliziose le moderne orchestrine che alternavano la musica rock a quella eritrea nei locali notturni come il Trocadero a Massaua o il Mocambo all’Asmara.

Quando eravamo ancora piccoli potevamo ascoltare la musica proveniente dal Trocadero dal lato a mare del lido di solito poco frequentato di notte dagli avventori.

La musica Eritrea mi q sempre piaciuta così com’è, tanto semplice quanto prolissa. Oggi che le band eritree utilizzano sofisticate batterie, strumenti a fiato complessi e eccellenti tastiere, hanno adattato la musica eritrea a cadenze occidentali; devo dire che il risultato dà esito a melodie facilmente orecchiabili e ascoltarne interi CD è piuttosto piacevole; sarò citato come nostalgico, ma appena capita l’occasione, risento volentieri gli antichi strumenti musicali eritrei con violini monocorde, tamburi piccoli e grandi, semplici pifferi di legno che accompagnano nenie interminabili.

Trovo il tutto ancora più interessante se ai classici musici eritrei si uniscono alcuni ballerini che danzano quei ritmi primitivi del tutto diversi da quelli che accompagnano le danze moderne. È la nenia che dà il ritmo e in pratica costringe i ballerini a danzare con movimenti lentissimi che interessano poco le gambe, poco il dorso, mentre le braccia e le mani si muovono con plasticità e dolcezza Improvvisando figure astratte che possono rimanere tali a lungo oppure modificarsi di momento in momento creando pose scultoree piene di sensualità.

I sanbuchi accendevano la nostra fantasia anche perché erano le stesse barche con le quali la mente avventurosa di Salgari aveva fatto viaggiare Sandokan e i suoi marinai in mari non lontani. Noi ragazzi leggevamo e rileggevamo quelle storie illustrate nei giornalini del “Il Vittorioso”, che ci trasportavano con la fantasia in luoghi molto simili a Massaua.

Tutti erano al corrente che i sanbuchi praticavano la pesca delle perle, anche se questa era stata proibita; catturavano i pescecani e commerciavano con le loro pinne, ricercate dai cinesi per la loro supposta proprietà afrodisiaca; raccoglievano enormi quantità di conchiglie trocar per venderle ai mercanti europei per la produzione di bottoni, mentre il trasporto di cose e persone serviva da paravento alla vera attività dei velieri eritrei.

Mohammed sopportava a malincuore dover aspettare che avessimo placato le nostre curiosità, anche perché circolava una storia senza fondamento che riteneva i sanbuchi colpevoli della sparizione di alcuni bambini, rapiti per essere venduti come schiavi agli arabi delle coste di fronte all’Eritrea.

In vero non era mai capitato che un bimbo bianco sparisse senza essere più ritrovato, ma la leggenda circolava ugualmente e allarmava I nostri genitori e di conseguenza lo stesso Mohammed che cercava in tutti i modi di trattenerci poco al molo dei sanbuchi. La nostra fantasia però non aveva limiti e ci voleva tutta la buona volontà del nostro musulmano per trascinarci lontano dai velieri eritrei.

Noi ragazzi ci divertivamo anche ad assistere a scenette simpatiche che avvenivano spesso nell’area portuale dove non di rado, quando una nave terminava il carico e lo scarico ed era pronta per ripartire, diffondeva lunghi richiami con la sirena di bordo: gli imperiosi appelli erano emessi per quei passeggeri in transito che avevano ottenuto l’autorizzazione a sbarcare per trascorrere qualche ora a Massaua ma che non si erano fatti vivi al momento di ripartire, facendo imbestialire I capitani e gli armatori per i quali il tempo era denaro. Quando la loro pazienza era esaurita alcuni marinai scendevano a terra con l’ordine di recuperare i ritardatari. A quel punto entravano in azione alcuni bimbi del luogo che aspettavano solo quel momento per farsi vivi in quanto conoscevano bene il problema avendo seguito o addirittura guidato per Massaua gli improvvisati turisti; in cambio di una lauta mancia indicavano in un baleno ai marinai i luoghi dove recuperare i ricercati che si rintanavano più spesso al lido per godersi un bagno o una buona cucina, oppure riparavano nelle case di qualche prostituta; quasi sempre erano ubriachi dell’ottima birra prodotta in Eritrea o inebriati dal chat che veniva loro propinato per renderli più propensi al divertimento e a spendere denaro. Nei tavoli dei bar collocati sotto i portici dei palazzi in fronte al porto sostavano sempre gruppetti di persone, residenti o in transito, che trascorrevano il tempo giocando a carte o imbastendo conversazioni che vertevano sulle curiosità di sapere rispettivamente cosa c’era di interessante nella nave o in Massaua. Europei e indigeni, marinai e viaggiatori sedevano assieme agli stessi tavoli e molti dei residenti avevano stretto fra loro buone amicizie.

Anche questi adulti, come noi ragazzi, seguivano divertendosi il recupero dei dispersi che spesso dovevano essere trasportati di peso sulle navi. Noi giovani eravamo ammaliati dal movimento che il porto creava e dai segreti che, a parere nostro, ogni bastimento poteva tenere nascosti nelle cabine o nelle stive. Quando era disponibile una barca a motore delle saline, dove lo zio lavorava e aveva la sua abitazione, allora Mohammed ci portava all’isola Verde, piccolo ma stupendo atollo di fronte a Massaua, in parte ricoperto di mangrovie e in parte formato da spiagge deserte che continuavano direttamente in barriere coralline, dove frotte di pesci di ogni tipo vagavano fra distese di anemoni e coralli rendendo piacevolissimo nuotare muniti di una maschera.

Si rimaneva in acqua per lunghe ore e solo i ripetuti richiami di Mohammed ci costringevano ad uscire fuori da quel caldo abbraccio che ghermiva chiunque si lasciasse sedurre da quell’incanto. La nostra guida voleva giustamente farci alternare i momenti del bagno con soste al riparo dal sole sotto alcune tettoie di paglia, allestite dai pescatori di perle o di pinne di pescecane che vi trascorrevano la notte.

Il nostro guardiano aveva un bel d’affare per costringerci a uscire dall’acqua e a mantenere, anche durante il bagno, in testa un cappello e indosso una maglietta bianca. L’odore di salsedine si mescolava a quello del pesce e delle trocars seccati al sole; era così intenso da saturare non solo l’aria delle città, ma lo si avvertiva anche lungo una larga fascia di terra e di mare, sia a sud che a nord di Massaua. Per chi lo avvertiva la prima volta, l’intensa esalazione poteva apparire disgustoso, ma poi con il tempo, quando scendevamo dall’altipiano, era un profumo che ci avvertiva essere la nostra meta marina ormai vicina.

Era uno spasso andare in barca a l’isola Verde in un mare così piatto e immobile, un mare celebre per le sue piatte superbe, sempre eternamente calmo fatta eccezione solo nei rari giorni in cui i monsoni si lasciavano tentare di dirigersi verso nord lasciando alle spalle una Massaua così bianca, così scrupolosamente araba, così diversa da tutto quello che uno può immaginare. Vista dall’isola Verde, Massaua non sembrava ospitare il porto caotico e i quartieri disordinati che si traversavano andando a piedi per le stradine a sterro dove, a stento, i gestori delle botteghe riuscivano a ripararsi dalla polvere spruzzando in continuazione acqua davanti all’ingresso delle loro attività.

Mentre Mohammed remava o gestiva il motore fuoribordo, noi ragazzi si cercava di guadagnare un posto a prua per godere il lavoro della barca che si apriva un varco su quel liquido che poco aveva l’aspetto di mare; era una lastra di piombo fuso dove selve di colori si intrecciavano creando spettacolari armonie continuamente rifornite dalle tante e forti tinte dei bassi fondali illuminati dai raggi di un sole gagliardo che splendeva in un cielo terso. Stare con la testa fuori della prua permetteva non solo di bearsi della policromia del mare, ma anche di intravedere I fondali della barriera corallina ricchissima di coralli e di pesci dai molti colori. Se si incontravano tartarughe, delfini o mante che nuotavano in superficie, Mohammed spostava dolcemente la barca per accostare senza spaventare quei magnifici esseri che popolavano il canale di Massaua.

In quei momenti noi rimanevamo immobili e silenziosi, inebriati dallo splendido spettacolo di quegli animali che, per niente intimoriti, eseguivano armoniose evoluzioni rimuovendo appena la superficie della acqua, lasciandosi così ammirare in tutta la loro bellezza.

Una volta rientrati a Gheràr, in casa dello zio, Mohammed si precipitava in cucina dove la zia prendeva in consegna il pesce catturato e, aiutata da una ragazza bilena, lo puliva e lo cucinava immediatamente perché lo zio sosteneva che solo così il pescato manteneva il profumo del mare.

L’altro zio, che abitava nel centro di Massaua, era un individuo del tutto particolare che merita di essere ricordato. Fratello di mia madre e più grande di cinque anni, era capitato in Africa dopo aver vinto un concorso statale. Era molto basso di statura e non superava 150 centimetri, ma aveva lineamenti del viso e del fisico perfettamente armonici e belli.

La sua bassa statura non aveva mai pesato sulle sue decisioni. Solo l’esercito Italiano lo aveva rifiutato e lui, che sognava di andare in Africa per conquistarla, decise di seguire la via civile per poter raggiungere il continente che lo faceva sognare. L’ essere piccolo non condizionava la sua vita, ma tuttavia si recò in Africa con molte incertezze e dubbi su quella decisione, più che altro perché sconsigliato dalla famiglia e in particolare dalle sorelle che lo adoravano e avevano paura che la sua piccola figura trovasse difficoltà ad ambientarsi in mezzo ai neri.

La sua tenacia lo premiò subito. Appena arrivato in Eritrea e sbarcato a Massaua, trovò un ambiente che lo accolse con tanta amicizia e simpatia. Conquistato a prima vista dalla città portuale, accettò senza alcuna esitazione l’incarico direttivo presso la dogana, lasciò subito l’albergo dove aveva trovato alloggio appena sbarcato, e affittò una casa vicino al porto con le finestre aperte sulla laguna; affidò la cura della sua casa ad una giovane eritrea consigliata da un impresario del luogo.

La prima volta che vidi questa donna rimasi impressionato dalla sua eleganza e dalla sua bellezza. Ricordo perfettamente il mio primo incontro con Anna, questo nome le era stato dato alla scuola italiana che lei aveva frequentato per alcuni anni; quando la vidi era da poco tramontato il sole e in un silenzio assoluto fui folgorato da quella figura immobile di fronte ad una finestra, una visione quasi fosforescente che si stagliava fra il cielo rosso di fuoco e il mare verde smeraldo; vestita con un abito europeo, profumava di ciclamini mentre la pelle sembrava cosparsa di una doratura impercettibile. Aveva un aspetto nobile e non somigliava né a una asiatica né ad una europea. Sembrava modellata con genialità e sapienza da un grande artefice della bellezza umana. Ero certo che in lei si mescolasse sangue di stirpi diverse. Non avevo mai visto una donna così bella prima di allora, tuttavia nessuno dei miei cugini si rese conto del mio turbamento, ma lei qualcosa doveva aver capito perché mi riservò sempre delle piccole attenzioni rispetto agli altri. Per me era un piacere immenso stare a guardarla, beandomi dei lineamenti gentili, del suo fare elegante, della sua voce armoniosa.

Sicuramente anche mio zio si rese conto del mio coinvolgimento ma non commentò mai le mie sensazioni. Lui fumava almeno due pacchetti di sigarette al giorno e lei non cessava mai di esortarlo a smettere o perlomeno a ridurre quel suo pericoloso bisogno. Era ben evidente l’affetto che lei provava per mio zio, ma non ebbi mai a constatare una loro relazione, anche se, in seguito, mi resi conto che lui era perdutamente innamorato.

Mia madre, non più giovanissima, accolse l’invito a visitare Eritrea da parte del suo fratello e rimase stupita di come si fosse così ben ambientato. Era gelosa del fratello, ma al contempo, conscia della sua bassa statura, desiderava vederlo sistemato con una donna che si occupasse di lui; dopo una ventina di giorni trascorsi a Massaua, si rese conto che l’attuale donna che viveva accanto al fratello era talmente avvenente e affezionata che lei preferì non metter bocca in quella relazione che era intensa e accettata da tutti.

Quella situazione andò avanti per una decina di anni e nei momenti in cui vidi mio zio assieme a Anna non potei fare altro che constatare la felicità che quella coppia aveva raggiunto e mantenuto. Quando il fumo presentò il conto a mio zio, senza riduzioni della pena, la sentenza fu tragica e la distruzione dei suoi polmoni lo privò in pochi mesi della vita.

Il dolore di mia madre fu immenso, quello di noi nipoti ci diede la consapevolezza di una grande perdita. Anna sparì dalla casa di Massaua senza salutare nessuno, alla chetichella, lasciando dietro di sé un vuoto assurdo. Non riuscivo a capacitarmi del perché lei avesse preferito sparire e ormai adulto avrei volentieri parlato con lei del suo rapporto con mio zio, facendomi dubitare, con quello strano comportamento che il suo fosse vero amore. Mia madre mi raccontò però di averla sentita piangere e disperarsi, rinchiusa nella sua camera, e che Anna aveva rifiutato un’ingente somma di denaro che la famiglia avrebbe voluto lasciarle per poterle far affrontare una nuova esistenza.

Senza dubbio è stata la più bella donna che io abbia mai conosciuto. Avevo 12 anni, e quello fu il primo incontro che mi colpì nel profondo, ma anche nei successivi 10 anni Anna rimase per me l’ideale della bellezza in assoluto. Ho ancora vivo il ricordo di quando i suoi occhi grandi e chiari mi fissavano per qualche istante, e io realizzavo che non avrei mai più provato nulla di simile; sarei rimasto volentieri immobile di fronte a quella visione per il resto della mia vita.

Di Anna non ho saputo più nulla: come spesso succede in Africa, si perdono con facilità le tracce di una persona senza più riuscire a rintracciarla. Anche mia madre avrebbe voluto mantenere con lei un rapporto probabilmente perché in qualche modo riteneva che fosse l’unica via per ricordare il fratello.

A 24 anni avevo da poco conseguito la laurea in medicina e ero tornato in Eritrea per vedere se riuscivo a trovare un impiego riuscendo in questo modo a realizzare il mio sogno che era quello di fare il medico in Africa; non avevo dubbi in proposito, il lavoro lo avrei sicuramente trovato, più arduo sarebbe stato effettuare una cernita consona alle mie aspettative.

Un pomeriggio di novembre del 1964 ero al CUA (Circolo Universitario Asmara) a bere una birra con gli amici, quando Agostino mi fece un cenno con la mano, evidentemente per parlarmi da solo; mi scusai con gli altri e ci sedemmo appartati ad un tavolo libero: lui in poche parole mi invitò ad andare assieme a Massaua dove il mattino seguente avrebbe dovuto consegnare un motoscafo ad un cliente del padre che era un importante importatore di auto e di barche dall’Europa. Agostino mi disse chiaramente che aveva desiderio di parlare con me e quella poteva essere un’ottima occasione; mi assicurò che sarebbe stata una questione da poco sballare la barca e consegnarla al nuovo proprietario, poi avremmo potuto goderci un paio di giornate a Massaua.

Con Agostino avevo un rapporto di amicizia particolare: mentre con il suo fratello più piccolo che studiava medicina, avevo in comune una frequentazione universitaria e nulla più, con lui che aveva scelto di lasciare gli studi per lavorare col padre c’era un’amicizia vera che durava da tempo e si era mantenuta anche dopo il liceo, malgrado avessimo preso strade diverse. Accettai di buon grado e nel giro di un’ora eravamo già in macchina verso la costa. In due ore di viaggio parlammo più che altro di quanto fosse difficile prevedere il tipo di vita futura in Eritrea, visti i tesi rapporti con l’Etiopia e le prime serie difficoltà che si manifestavano ormai giorno dopo giorno.

Agostino aveva una statura notevole con un fisico perfetto e assieme a un viso simpatico non aveva difficoltà a trovarsi le ragazze. A differenza del fratello, che sembrava nato per studiare, lui aveva preferito, dopo avere conseguito il diploma di media superiore, introdursi nella ditta paterna e entrare subito nel mondo del lavoro. Il nostro era un buon rapporto, anche se lui cercava sempre di far valere le sue scelte rispetto agli altri che avevano preferito continuare con l’università; lui ci teneva al mio parere e io lo assicuravo con convinzione che aveva scelto l’avvenire più consono al suo carattere e alla sua personalità e che avrebbe avuto più soddisfazioni nella vita di quelle che si poteva pensare di raggiungere con l’università.

Aveva molte idee per modernizzare e ingrandire la ditta paterna fino a desiderare di acquistare un aereo, necessario secondo lui, per velocizzare gli scambi commerciali in quell’area: mi confidò che stava studiando per prendere il brevetto da pilota e che presto si sarebbe recato in Italia per completare la preparazione e conseguire il brevetto. Lui era evidentemente esaltato per queste iniziative. Lo incoraggiai a proseguire per la via intrapresa e si mostrò lieto di avere il mio consenso.

Giunti a Massaua, dopo aver fatto una capatina al lido, ci recammo subito al porto per ritirare il motoscafo da mettere in mare. La prima sorpresa fu quella di trovare la barca in un lato del piazzale del porto circondata da un’altra decina di grossi pacchi, uno dei quali certamente racchiudeva, per la grandezza e per la forma, il motore fuoribordo, ma non si capiva cos’altro potessero contenere gli altri pacchi. Aiutati dal personale del porto, gli operai della ditta del babbo di Agostino caricarono il tutto su un camion e lo trasportarono nel capannone della stessa ditta, dove scaricarono gli ingombranti pacchi lasciandoci soli, data ormai l’ora serale avanzata, a mettere in mare la barca da consegnare il giorno dopo.

Le sorprese iniziarono ma mano che aprivamo gli involucri che contenevano strumenti e parti integranti del motoscafo; in altre parole era stato spedito un kit di montaggio ben diverso dalla barca completa che Agostino credeva di trovare a Massaua. Una concitata conversazione telefonica con il padre che in quel momento era all’Asmara costrinse Agostino a prendere una decisione drastica: avrebbe lavorato anche tutta la notte per montare al completo il motoscafo onde poterlo consegnare il giorno dopo come promesso al cliente.

Agostino si scusò con me per non poter trascorrere delle ore liete assieme, ma le brutte nuove trovate a Massaua gli imponevano di portare a termine il lavoro. Non ebbi un minuto di esitazione e gli comunicai che sarei rimasto con

lui per fargli compagnia e dargli una mano anche se poco o nulla sapevo di meccanica in genere e meno ancora di meccanica nautica. Lui dapprima cercò di convincermi a godermi Massaua, ma poi fu ben lieto di affrontare

la notte di lavoro in mia compagnia. Dei tre operai presenti, nessuno risultò disponibile ad aiutare, malgrado la lauta mancia offerta loro da Agostino che apprezzò ancora di più la mia proposta. Il mese di novembre ci regalò una notte piacevole per la temperatura mite, e un cielo trapunto di stelle accompagnò lo svolgere del nostro lavoro di montaggio che, se non proprio gradevole, divenne interessante: telecomandi, indicatori di potenza, sedili, serbatoi di carburanti, timoneria, e quanto altro di accessorio giunto smontato, doveva essere collocato al posto giusto. Agostino lavorava e al contempo istruiva me su come fare per posizionare parte della strumentazione. Il tempo volò rapido e prendemmo una sola mezz’ora di riposo per consumare una modica cena. Parlammo di tutto, confidandoci sensazioni e fatti che non avevamo mai avuto né l’occasione né il coraggio di rivelare. Ricordo bene che rimasi impressionato dalla sensibilità di Agostino che avevo fino a quella notte ingiustamente valutato come un giovane un po’ superficiale che inseguiva il proprio benessere ignorando la realtà che ci circondava. Quasi leggesse I miei pensieri, mi confidò che desiderava dedicare una parte del suo lavoro alle popolazioni bisognose dei bassopiani eritrei.

L’alba ci colse stanchi e sporchi di grasso e di vernici, ma il lavoro era finito e la barca appariva splendida e pronta per essere calata in acqua.

Lasciammo il compito del varo agli operai giunti di buon ora, mentre noi andammo a farci una bella doccia e a consumare una guadagnata colazione; l’aria fresca che ci aveva fatto compagnia per tutta la notte fu sostituita da un piacevole calore irradiato da un sole gagliardo che saliva veloce all’orizzonte.

Tornati al cantiere, rifornimmo il serbatoio della barca di combustibile e, montate le batterie, Agostino mise in moto il motore fuoribordo al primo tentativo con applausi degli operai e degli impiegati che non si aspettavano certo di vedere terminata l’impresa con successo. Agostino mi invitò a salire sulla barca per collaudarla e spinse a una buona andatura il potente motore fuoribordo da cento cavalli: in pochi minuti accostò la barca al piccolo approdo dell’isola Verde che appariva deserta e silenziosa. Saremmo rimasti sull’isola volentieri, ma c’era il motoscafo da consegnare e quindi tornammo al cantiere di malavoglia.

Il figlio del ricco impresario che aveva acquistato il natante era in piedi, vestito di un completo bianco e immacolato con accanto la fidanzata, immobile sul piccolo molo del cantiere; Agostino fece appena in tempo a scendere a terra e fu investito da una serie di improperi perché si era permesso di provare la barca senza di lui.

Ci volle del buono e del bello per trattenere Agostino, che avrebbe voluto buttare a mare il bellimbusto, e solo dopo un paio di ore di immersione nelle acque del lido con relativi beveraggi serviti direttamente in acqua, tornò sereno e accettò il mio consiglio di godere I lati positivi dell’esperienza notturna e scordarsi del figlio di papà che non meritava neppure un insulto.

Le nostre vite presero poi direzioni differenti, ma ho saputo che Agostino ha portato avanti l’azienda paterna estendendo il suo lavoro per tutto il medio oriente e mi ha fatto piacere vedere su un giornale una sua fotografia con accanto un aereo che la legenda indicava come suo personale.

Nel 1998 mi recai in Eritrea per cercare di portare dall’Italia un po’ di medicinali drammaticamente mancanti. Feci la solita colletta presso alcune ditte, farmacie e ospedali, sempre tutti disponibili a dare una mano. Accompagnai la spedizione in Eritrea e all’aeroporto dell’Asmara trovai Fabrizio Feo che mi aspettava a braccia aperte, essendo la situazione sanitaria in quel momento assolutamente deficitaria. I pacchi di medicinali sparirono in un batter d’occhio trasportati all’istante verso gli ospedali dell’Asmara, ma Fabrizio non mi diede tregua e, caricata la sua Jeep con il mio bagaglio e con alcune scatole di medicinali vari, mi trascinò, malgrado la stanchezza del viaggio, a prendere posto accanto a lui che era alla guida e imboccò la discesa per Massaua pregandomi di stare calmo e che mi avrebbe spiegato tutto durante il viaggio.

Per descrivere il mio rapporto con Fabrizio, non basterebbe un intero volume, ma di una cosa ero certo: la nostra era un’amicizia profonda che andava aumentando di intensità con il passare del tempo. Lui era un odontoiatra, aveva sempre pochi soldi in tasca dimostrando che si faceva pagare ben poco con la sua professione. In Eritrea era amato da tutti ed erano davvero tanti quelli che ricorrevano a lui per problemi dentali. I suoi interessi erano però molto più vasti di quelli propri della sua professione. Non negava a nessuno un aiuto e molto spesso pagava in prima persona tutto ciò che riusciva a fare per aiutare i bisognosi.

Con me aveva un rapporto stretto; fungeva da mio uomo all’Asmara e mi spianava la strada in qualsiasi modo, sia che dovesse intervenire a livello governativo, che nel mondo sanitario. Era lui che mi cercava l’albergo più comodo, che mi trovava un fuoristrada in buone condizioni, che mi faceva ottenere permessi di transito per qualsiasi località, era sempre lui che mi garantiva una prenotazione aerea per il giorno che volevo rientrare in Italia.

In compenso lasciavo a lui il compito di distribuire tutto il materiale sanitario che mi portavo sempre appresso e gli garantivo, quando mi recavo in Eritrea, una serie di visite mediche che lui riteneva assolutamente indispensabili.

Durante il viaggio verso il mare, mi parlò dell’unico Italiano rimasto a Massaua che stava molto male. Lui temeva che morisse da un momento all’altro, causando una perdita irreparabile. Mi disse chiaro e tondo che questo italiano, ormai molto in avanti con l’età, era l’unico individuo capace di riparare qualsiasi frigorifero e tutti tipi di condizionatore. Benché nella sua officina lavorassero 5 operai, nessuno di questi era ancora in grado di sostituirlo completamente in quanto, benché molto bravi come

meccanici, non leggevano i libretti d’istruzione, e inoltre non erano ancora capaci di creare con il tornio quei pezzi di ricambio che non potevano arrivare dall’estero, data la situazione conflittuale in atto.

Quello che compresi all’istante era il fatto che l’unico Italiano di Massaua era legato a Fabrizio da una grande amicizia, evenienza frequente fra quei pochissimi italiani rimasti in Eritrea. Quando dissi a Fabrizio che per prima cosa volevo occuparmi di lui stesso, già seriamente ammalato, mi rispose in malo modo, accusandomi di non avere capito nulla: la cosa più urgente in quel momento era la salute del suo amico massauino dal quale dipendeva il benessere di molti abitanti di Massaua.

L’amicizia che legava gli italiani in Eritrea diventava sempre più profonda man mano il loro numero progressivamente si riduceva o per il loro rimpatrio o per la loro morte. Erano più uniti di una famiglia e si sostenevano l’un l’altro, dando vita ad una vera comunità. Questa situazione mi dava una tristezza infinita perché era lo specchio di una realtà in via di sparizione; gli eritrei facevano di tutto per continuare l’opera degli italiani e non era difficile constatare che ci riuscivano molto bene nella maggior parte delle occupazioni.

Appena arrivati a Massaua, Fabrizio non si fermò a casa sua, a Taulud, ma proseguì diretto nei pressi del porto e si fermò di fronte ad una modesta abitazione che sfoggiava un bel portone verde di legno in contrasto con il resto della costruzione. Prima che potessimo scendere, dalla casa uscirono tre ragazzetti che, dopo un rapido saluto, si occuparono di scaricare I pacchi che Fabrizio indicava. Aldilà del portone c’era un ampio ingresso che sia apriva direttamente su un vasto piazzale che a sua volta si affacciava con un lato sul mare; al centro era piazzato un gazebo rotondo coperto sul tetto con fitte fascine e con le pareti completamente aperte; nel centro disteso di fianco su un angareb c’era un uomo bianco con una folta capigliatura canuta, appoggiato su alcuni cuscini onde avere una visione il possibile completa di tutto il piazzale; alcuni operai vagavano in mezzo ad una marea di elettrodomestici solo in parte completi, ma per la maggior parte smontati in grandi o piccoli componenti. Il materiale raccolto era veramente tanto ma gli operai sembravano trovarsi a loro agio. Fabrizio corse avanti per salutare l’uomo e poi per indicarmi di raggiungerlo al capezzale dell’inferno.

L’uomo era evidentemente sofferente con un respiro affannoso e una tosse stizzosa, ma lo sguardo era vigile e gagliardo anche se gli occhi erano resi lucidi dalla febbre. Non disse nulla né a me né a Fabrizio, fece un cenno alla ragazza che stava seduta in fondo all’angareb; lei liberò il torace dell’uomo dal velo che lo ricopriva e lo aiutò a sedere con le gambe fuori dal letto e quindi mi guardò come per invitarmi a procedere; Fabrizio senza dire una parola tirò fuori dalla mia borsa il fonendoscopio e l’apparecchio per misurare la pressione, mi porse il tutto sollecitando così il mio intervento.

Visitai l’uomo nel silenzio più assoluto con quattro gabbiani e un pellicano che, posati tra il materiale ferroso, guardavano incuriositi. L’unica cosa che mi disse fu la sua età con un’alzata di spalle come fosse irrilevante l’esito dei mio intervento.

L’uomo aveva una broncopolmonite e, allorché gli comunicai la diagnosi, lui del tutto indifferente mi rivelò che fumava più di due pacchetti al giorno di sigarette turche senza filtro. Fabrizio si intromise invitando il paziente a evitare di fumare per qualche giorno, ora che erano disponibili gli antibiotici.

Come risposta ebbe un’occhiataccia che lo spinse a non ribattere. Gli consegnammo una scatola di antibiotici e un’espettorante; lo avremmo rivisto il giorno appresso. Senza che ce ne accorgessimo, fuori del portone si era formato un gruppetto di persone che ci circondò, appena usciti, fissandoci in silenzio. Fabrizio in un arabo perfetto aggiornò i presenti sulle condizioni dell’unico abitante e paziente bianco di Massaua.

Diffuso il bollettino medico, una volta risaliti il macchina, Fabrizio mi fece capire quanto importante fosse ancora la presenza di pochissimi ma indispensabili individui specializzati in qualsiasi campo professionale o tecnico-scientifico per poter completare la preparazione degli eritrei e abilitarli alla sostituzione totale dell’uomo bianco.

Personalmente ero rimasto perplesso dal comportamento di quell’uomo malato: non mi aveva in pratica parlato né tanto meno ringraziato del mio intervento; di questo però non parlai a Fabrizio, in quanto in pratica avevo fatto un piacere a lui.

La notte, come per ringraziarmi, mi portò a pescare con una barca attrezzata con la lampara, un’esperienza che non si può raccontare ma va vissuta di persona per potere godere la fantastica visione di una barriera corallina illuminata artificialmente di notte. Già popolata appieno di giorno, la luce forte della lampara attira nel buio miriadi di pesci che si fanno ammirare in tutto il loro splendore di colori sgargianti che mutano di momento in momento con una continua evoluzione, come si trattasse di una visione attraverso un caleidoscopio. Immobili in superficie molte aguglie saltavano fuori della acqua e non erano poche quelle che ricascavano direttamente nella barca.

Il mattino dopo Fabrizio mi svegliò di buon ora: voleva tornare all’Asmara, ma prima aveva due incombenze da svolgere. Per prima cosa si fermò al molo dei sanbuchi, dove era attraccata una barca di pescatori che stavano scaricando il pesce catturato nella notte. Fabrizio diede un’occhiata al fondo della barca dove in mezzo a stanghe di ghiaccio fremevano ancora di vita alcuni grossi pesci; rapidamente scelse due cernie di almeno dieci chili l’una e un sauro ancora più grande e fece sistemare il tutto sulla Jeep con relativo ghiaccio. Risaliti rapidi in macchina, Fabrizio mi confidò che quel pesce era destinato alle suore di Embatcalla, paese a mezza via e a 1300 metri di altezza tra Massaua e Asmara. Il convento era noto per gli aiuti che le suore davano alle ragazze madri nei primi mesi dopo il parto.

Almeno una volta ogni 15 giorni, Il pesce di Fabrizio copriva in parte il bisogno di cibo che il convento richiedeva. Il secondo intervento di Fabrizio fu quello di rivisitare il paziente bianco e fu un piacere per tutti e due trovarlo seduto a un tavolino sorseggiando del ciai molto profumato. Respirava bene e non accettammo l’invito a bere con lui perché il pesce in macchina richiedeva urgentemente di essere portato a temperature più miti e consegnato alle suore il prima possibile.

Senza darmi la possibilità di riascoltare il torace del massauino, Fabrizio mi prese per un braccio per trascinarmi fuori, volendo imboccare il prima possibile la strada per Asmara, ma l’uomo alzò una mano per trattenerlo e nello stesso tempo fece un gesto con la testa alla ragazza che gli serviva il ciai; questa entrò veloce in casa e ne uscì subito con in mano

due libri evidentemente usati che mi porse con gentilezza. I volumi erano datati ambedue 1935, gli argomenti contenuti riguardavano l’Eritrea e non facevano parte della mia biblioteca. Avrei voluto ringraziare l’uomo per il delicato pensiero e chiedergli come avesse potuto sapere della mia passione per la vecchia letteratura italiana inerente alle colonie. La fretta di Fabrizio ebbe la meglio e in men che non si dica mi ritrovai in macchina verso l’Asmara con Fabrizio che mi assicurava di non aver suggerito al suo vecchio amico di ringraziarmi con quel dono.

La sua fretta si esaurì una volta consegnato il pesce alle suore di Embatcalla che mostrarono il loro piacere e la loro riconoscenza battendo le mani e invitandoci a gustare le papaie appena colte nel loro giardino: divisero a metà i grandi frutti e, una volta ripuliti dei semi, strizzarono mezzo limone nel cavo della polpa che ci esortarono a prelevare con un cucchiaino; era dolcissima e il succo di limone mitigava l’eccesso zuccherino evitando così di stuccare. Ci trattenemmo un’oretta e le suore ci vollero per forza far assaggiare anche le loro banane: piccole e verdi all’esterno, avevano un sapore squisito e la frutta appena colta mi fece ricordare mia madre che, quando era in Eritrea, si faceva accompagnare spesso da mio padre al convento delle suore di Embactalla dove portava sempre generi alimentari e del vestiario, ma non rifiutava mai la frutta che cresceva in quel luogo magico.

Come ero solito fare durante le mie gite in Eritrea, cercavo sempre il momento più adatto per parlare con Fabrizio della sua salute piuttosto compromessa, colpito da ben tre neoplasie. Lui veniva spesso in Italia, la prima tappa era Siena dove si faceva ricoverare e studiare. La diagnosi di “Tumori Multipli Maligni” non lo spaventava più di tanto, forse rassicurato dal fatto che gli facevo sempre presente che era meglio avere nell’organismo più tumori che uno solo; infatti se non fosse stato più che resistente alla malattia tumorale, sarebbe bastata una sola neoplasia per ucciderlo, mentre la presenza di più tumori dimostrava chiaramente la sua capacità di difendersi. Nello stesso tempo però gli illustravo le varie possibilità terapeutiche e il sinergismo di azione che si sarebbe potuto ottenere sommando alla sua capacità di difendersi, le potenzialità delle terapie mediche e chirurgiche.

Lui, quando veniva in Italia, accettava di stare alcuni giorni nel mio reparto dove agivo il più rapidamente possibile per eseguire indagini cliniche già programmate e espletare terapie specifiche. Trascorsi una decina di giorni, non esisteva più possibilità alcuna di trattenerlo, doveva tornare in Africa dove aveva una famiglia numerosa ad attenderlo e in più un sacco di gente che si presentava ogni giorno al suo ambulatorio odontoiatrico; ma in Eritrea c’erano anche varie istituzioni, congregazioni e enti che aspettavano il suo prezioso aiuto.

Quando veniva da me a Siena, non lo faceva mai a mani vuote: mi portava sempre vecchi libri, qualche pittura antica, fotografie vecchie e nuove senza che ci fosse verso di farlo desistere: era inutile cercare di convincerlo che poteva utilizzare quei doni preziosi per procurarsi denaro o materiali per aiutare la gente eritrea. Furono alla fine cinque i tumori che riuscirono ad ucciderlo destando meraviglia e incredulità in tanti i miei colleghi, ma tutti furono dello stesso parere: Fabrizio era un soggetto unico, forte di fisico e di spirito, generoso ogni oltre immaginazione, e personalmente sono fiero di essergli stato amico.

Oggi ricordo con piacere le lunghe discussioni avute con Fabrizio riguardo alla nostra passione per l’Eritrea e in particolare per Massaua. Erano discussioni che poi proseguivamo per conto nostro in ambienti I più vari per riprenderle al successivo incontro, forti delle rispettive elaborazioni senza mai riuscire a raggiungere un punto di incontro che avrebbe messo termine alle nostre diatribe, e ciò non sarebbe stato in armonia con il pensiero abissino che sostiene la discussione oltre qualsiasi termine temporale ritenendo la sua conclusione una resa quasi oltraggiosa e in tutti I casi non consona ad un comportamento signorile.

In Abissinia, discutere sempre e di tutto, qualifica l’essere umano e lo pone un gradino più in alto di chi preferisce il silenzio, annullando la propria personalità. In armonia alla filosofia abissina, Fabrizio ed io discutevamo, senza mai giungere a una conclusione, di varie problematiche astratte, la più frequente delle quali era la differenza fra la nostalgia e il rimpianto, naturalmente riferiti all’Africa e in particolare all’Eritrea.

Lui sosteneva che la nostalgia fosse uno stato di sofferenza per non poter realizzare momenti felici della propria vita passata e quindi lui non conosceva il mal d’Africa in quanto non aveva mai rinunciato alla sua vita africana e, malgrado mille avversità, continuava a vivere in Africa: c’erano state e continuavano a esistere forze che lo respingevano fuori del Corno d’Africa come ad esempio la moglie che aveva preferito lasciare l’Eritrea o il figlio che era andato in Inghilterra. Lui era sempre là e non conosceva la nostalgia. A suo vedere, io ero un pusillanime che se l’era data a gambe al primo intoppo e il mio mal d’Africa era un disturbo all’acqua di rose, più simile ad un rimpianto malinconico del vissuto eritreo e niente di più. La mia, secondo lui, era una lieve brezza se confrontata al violento “kamsin” del vero mal d’Africa.

(Continua)