| L’Eritrea per forza e per amore. |

| Vita e vicissitudini di un territorio africano. |

| Nicky Di Paolo, Gian Carlo Stella e Manlio Bonati 23 Agosto 2005 |

Oggi il tempo delle nostre colonie è ormai lontano,

ed i sogni sono morti e sepolti.

Ma non sembra ancora giunto il momento

per poter parlare serenamente

di quanto fino ad oggi accaduto.

![]()

Indice

Premessa

1 – Primi passi in Africa. Missionari, viaggiatori, commercianti e consoli tra negus e deggiacc.

2 – Dall’apertura del Canale di Suez ad Assab. Da Assab a Dogali ed oltre.

3 – Da Dogali all’Asmara

![]()

Premessa

Chi ha la pretesa di scrivere di storia senza essere uno storico, è sicuramente presuntuoso e può dimostrare scarso rispetto per chi invece lo studio delle vicende dei popoli lo fa di mestiere. D’altra parte noi abbiamo sempre avuto un forte desiderio di tentare di scrivere qualcosa sul passato dell’Eritrea.

E per fare ciò dovremo occuparci principalmente dei suoi diretti protagonisti: eritrei ed italiani. In ambedue questi popoli c’è tanto fascino, tanta intraprendenza, tanta creatività, tante similitudini da sentire l’impulso di fermare sulla carta le immagini, i ricordi, le impressioni, le scene di vita di quei pionieri, degli ascari, dei guerriglieri e della popolazione eritrea che sono riusciti, assieme, a dare vita ad una realtà unica, sofferta, incancellabile ed inscindibile.

Il desiderio di scrivere forse nasce dal fatto che, malgrado l’argomento sia di indubbio interesse – e a questo proposito basti pensare all’enorme mole di letteratura che altri paesi dedicano a questa materia -, in Italia c’è una evidente scarsezza di pubblicazioni sia sugli eritrei che sugli italiani vissuti in quella terra; praticamente esiste ben poco di edito dopo gli anni ‘50; sembra quasi che ci sia stato fino ad ora un desiderio sottile (cosciente od incosciente) di cassare dalla storia questa esperienza coloniale, anche se ha caratterizzato ben settantacinque anni di tutta la storia d’Italia che, se ci pensate bene, di vita ne ha soli centotrentaquattro; gli eritrei, d’altra parte, non hanno avuto per ora il tempo di occuparsi della loro storia.

Oggi di motivi per invogliare una penna a scrivere delle nostre passate colonie ce ne sono a iosa, ma per noi che siamo vissuti per tanti anni in Eritrea, e dove è nato anche il padre di Nicky, e dove suo nonno fu uno dei primi coloni italiani a sbarcare sulla sponda africana del Mar Rosso, questa ritrosia ha rappresentato una sfida ad affrontare un grosso lavoro di ricerca. Abbiamo voluto integrare quanto è già noto con informazioni prelevate direttamente dalle persone interessate, chiarimenti indispensabili per preparare la stesura di un testo modesto, ma compilato in maniera serena, obiettiva per quanto si possa, e corretta nei suoi contenuti.

Lo stimolo ad iniziare venne dato a Nicky quattro anni or sono da Marcello Melani, direttore del “Mai Taclì”, il periodico degli asmarini, che accettò di pubblicare sul suo giornale questa storia a puntate. La periodicità del lavoro non dispiaceva perché da una parte diluiva l’impegno nel tempo e dall’altra stimolava alla puntualità nella consegna dei manoscritti. Sul “Mai Taclì” sono state pubblicate tredici puntate in circa tre anni, poi è successa una baraonda.

Lo stesso direttore e alcuni lettori hanno espresso il loro dissenso per dover leggere pagine di vita eritrea, dove in alcuni punti venivano espressi fatti e concetti non in linea con le loro convinzioni politiche. In verità in tutti i nostri scritti abbiamo sempre cercato – e continuiamo a sforzarci – di essere al di fuori della politica, riportando i fatti così come appaiono, non trascurando i lati positivi e del pari non tralasciando di sottolineare quelli negativi; questi ultimi, fra l’altro non hanno mai interessato, o quasi, i civili italiani che abitarono l’Eritrea, ma semmai quelle menti che vollero, organizzarono, intrapresero e sostennero la conquista dell’Etiopia. Eppure le vicende dell’Eritrea non possono essere scritte senza tenere conto di quanto è successo in tutta l’Abissinia dal 1935 al 1941, e di come quel breve ma intenso periodo sia stato vissuto dagli eritrei, dagli etiopici, dagli inglesi e dagli italiani: sarebbe stata un’omissione che avrebbe pregiudicato la comprensione di tutti gli avvenimenti susseguenti, né poteva essere scritta come la volevano i contestatori; non sarebbe stata comunque una cosa pulita.

La pubblicazione a puntate sul “Mai Taclì”, quindi, venne sospesa. Oggi riprendiamo il lavoro in quattro – ma altri potranno aggiungersi a noi, eritrei od etiopici compresi -, in buona parte riscrivendo tutto ciò che era già stato pubblicato, aggiungendo particolari ed avvenimenti che abbiamo ritenuto utili ad una più profonda comprensione e valutazione di quanto si è svolto in Eritrea, fin dalla sua nascita. E’ una storia che ospiterà, nella sua narrazione, numerose ed approfondite schede esplicative di consultazione, nonché di una curata iconografia. E’ un lavoro, infine, che terrà in seria considerazione l’attenzione e le aspettative dei lettori, se avranno la bontà di seguirci e indirizzarci nei vari argomenti che tratteremo.

![]()

1. Primi passi in Africa. Missionari, viaggiatori, commercianti e Consoli tra Negus e Deggiacc.

La data ufficiale dell’occupazione di Massaua da parte degli Italiani cade nell’anno 1885, a sedici anni dall’apertura del canale di Suez. Ma la storia dell’Italia in Africa ebbe inizio molto tempo prima, e precisamente il 15 gennaio 1857. Questa è la data del primo documento ufficiale italiano; una lettera scritta da Cristoforo Negri, direttore al Ministero degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, indirizzata all’allora missionario Guglielmo Massaia (Vescovo e Vicario Apostolico dei Galla) che in quel tempo si trovava sul ciglione di Assendabò, che domina la valle del Nilo Azzurro, in Abissinia.

Primo Ministro dello Stato sabaudo era allora Camillo Benso conte di Cavour, ispiratore del Negri. Nella lettera si richiedevano al Massaja informazioni sul territorio abissino, sui suoi governanti, sulle possibilità di instaurare con quei popoli rapporti “di amicizia, navigazione e commercio” e sulle possibilità dello stesso prelato di svolgere le funzioni di rappresentante del Piemonte.

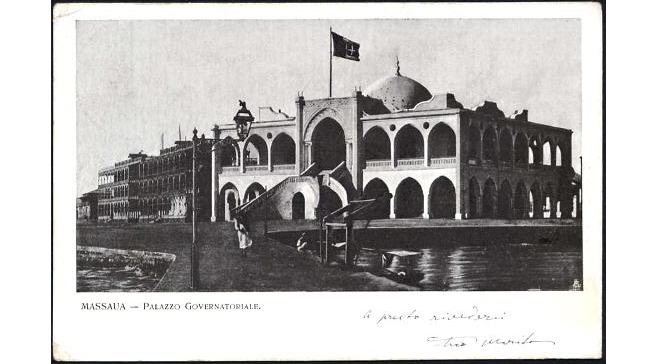

La risposta del Massaja, datata 1 febbraio 1858, iniziava con: “ho ricevuto qualche giorno fa la sua del…”; la lettera del Negri aveva infatti impiegato ben 13 mesi per giungere a destinazione, e certamente altrettanti ne erano necessari per averne la risposta. Non esistono fotografie di quel periodo, ma i disegni dei viaggiatori ci mostrano una Abissinia per nulla diversa da quella di oggi; a parte le città, nel resto del paese il tempo si è fermato senza nulla mutare negli usi e costumi della gente: stesse abitazioni, stessi abiti, medesime piste o strade, stessi animali quali mezzi di trasporto e identici sambuchi in mare, soliti sistemi di sostentamento agricoli e di pastorizia trovati dal Massaja. Probabilmente era lo stesso scenario che si presentò a Frumenzio quando arrivò ad Axum nel IV secolo. Tipi della costa del Mar Rosso

Tipi della costa del Mar Rosso

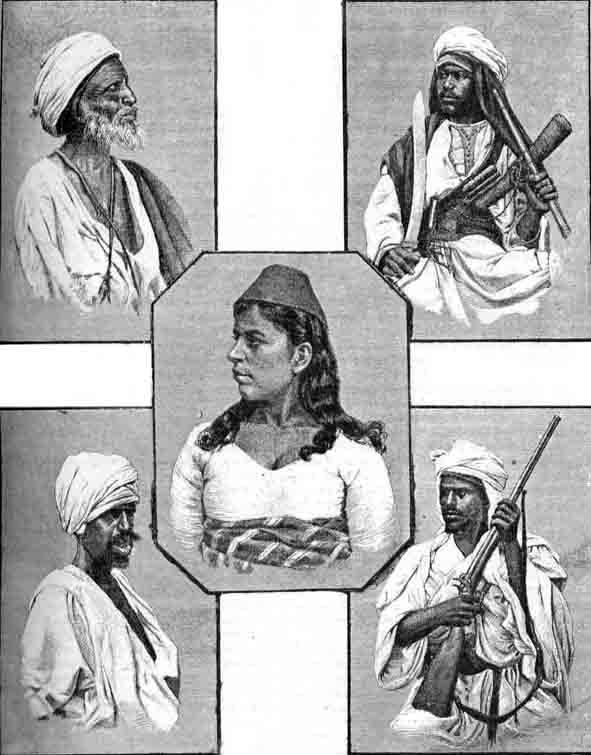

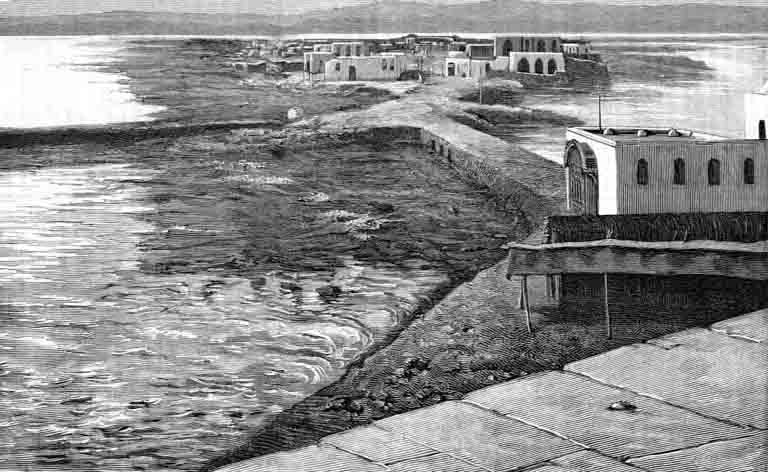

Massaua nel 1888

Sambuchi a Massaua

La posta, aspetto curioso, comunque funzionava, o per la via di Massaua oppure per quella di Khartoum. Nel primo caso, scrive il Massaja, raggiungeva il Mediterraneo con la “flotta commerciale sarda che comincia a non essere infrequente nei mari indo-cinesi” .

Massaja rispose educatamente alla proposta piemontese (il suo atteggiamento nei confronti dello Stato sabaudo muterà radicalmente dopo la presa di Roma del 1870), auspicando un avvenire glorioso non solo per il commercio, ma anche per le “operazioni apostoliche”, comunicando che in Abissinia c’era “muschio, caffé, oro, avorio, cera, coriandolo e simili…”, sottoponendo il punto che lui crede più impegnativo per qualsiasi futuro rapporto con l’Abissinia: l’estrema difficoltà delle comunicazioni e dei trasporti tra le coste del Mar Rosso e l’interno del paese.

Dalla lettera del Massaja si apprese fra l’altro che in tutta l’Abissinia vi erano pochissimi sudditi sardi, di cui cinque missionari dello stesso ordine del Massaja (cappuccini), impegnati nell’attività apostolica; tra questi anche “Antonio Rizzo e famiglia”.

Non conosciamo le reazioni piemontesi alla missiva del Massaja, comunque giunta in un anno molto particolare per il giovane Stato sardo (ricordiamo la guerra del ’59). Conosciamo un’altra lettera, datata 12 febbraio 1859, scritta da uno dei cinque missionari presenti in Abissinia, il savoiardo padre Leone Des Avancheres ed indirizzata a Cavour, dove propose un trattato di amicizia tra il deggiacc Negussiè e Vittorio Emanuele re di Sardegna.

A quel tempo l’Etiopia era guidata da Teodoro II, sebbene Negussiè del Tigrai, nipote di Ubiè, attraverso una serie di campagne militari fosse riuscito a conquistare l’indipendenza della sua provincia.

L’Etiopia di Teodoro II sembrava sgretolarsi (anche l’Amara era in rivolta), mentre Negussiè guadagnava territori. Padre Leone si sostituiva al Massaja che sembrava volersi dedicare solo all’Apostolato. Nella lettera a Cavour riportava anche l’esplicita richiesta di Negussiè di un console civile savoiardo che potesse trattare direttamente con lui i punti dell’accordo, indicando il sig. Rizzo.

Ma in Abissinia in quel momento erano due gli uomini forti: Negussiè del Tigrai e Teodoro, il quale ultimo aveva instaurato rapporti con l’Inghilterra.

L’Inghilterra intratteneva rapporti con Teodoro attraverso il console Plowden, mentre la Francia, attraverso Mons. De Jacobis, concentrava i suoi sforzi sul Tigrai attraverso deggiacc Negussiè. Il console francese di Massaua, Chauvin Beillard, nel settembre 1856 aveva convinto Negussiè ad inviare un’ambasciata a Parigi, che in effetti partì nel novembre 1858. Napoleone III si mostrò interessato a contatti con Negussiè, sperando ricevere alcuni scali sul Mar Rosso in vista della futura apertura del Canale di Suez. La missione di Negussiè rientrò nel Tigrai nell’autunno del 1859. Nell’ottobre dello stesso anno partì da Civitavecchia l’ambasciata francese di Napoleone III, composta dal conte Stanislao Russel e dal padre Giuseppe Sapeto, che sbarcò a Massaua ai primi di dicembre. Il bolognese Raffaele Baroni, che a quell’epoca era a Massaua incaricato delle funzioni di sostituto del console inglese Plowden, riuscì ad avvertire il titolare delle intenzioni francesi, per cui non si ebbe l’incontro Negussiè-Russel.

Egualmente l’ambasciata francese venne raggiunta a Massaua dall’abate Emmatù inviato di Negussìè, che stipulò un trattato attraverso il quale la Francia si impegnava a concedere un sostegno armato in cambio della nominale cessione della baia di Zula.

Ma nel frattempo Teodoro giunse nel Tigrai e nel 1861 uccise Negussiè ripristinando la sua autorità in quei territori.

Nel decennio successivo il Piemonte, tutto preso “nel fare l’Italia”, non pensò più all’Africa.

![]()

2. Dall’apertura del Canale di Suez ad Assab. Da Assab a Dogali ed oltre.

Nel 1969 si inaugurò il canale di Suez: le aspettative politiche coloniali europee del decennio precedente rivolte all’Africa orientale ed al medio ed estremo oriente si basavano tutte sulla prospettiva di questo avvenimento che cambiò drasticamente la geografia mondiale rendendo Europa ed Africa orientale subsahariana molto vicine. Un certo ritardo invece lo registrò l’Italia che, come abbiamo già ricordato, aveva da pensare alla sua unificazione.

Nel decennio successivo, infatti, a parte una sporadica corrispondenza fra i soliti missionari, il sig. Rizzo e lo Stato sabaudo in via di divenire Stato italiano, c’è da registrare due soli eventi di rilievo: la sconfitta e l’uccisione di Negussiè da parte di Teodoro e l’acquisto della baia di Assab da parte della compagnia di navigazione Rubattino, avvenuto nel 1870.

Mentre quindi in Etiopia continuava la guerra fra i potenti ras e negus che miravano al dominio dell’impero, con molta calma il nascente Stato italiano inseguiva la sua modesta politica coloniale. L’acquisto della baia di Assab, duramente criticato dai media di allora (Assab è nel sud della Dancalia, fra i posti più inospitali del mondo), oggi può essere sicuramente interpretato come un evento memorabile per l’espansione coloniale italiana che mirava fin dall’inizio non solo alle coste eritree del Mar Rosso, ma anche e soprattutto al cuore dell’Etiopia. Ed Assab, in tal senso rappresentava, e rappresenta ancora oggi, un obiettivo ben preciso. Assab

Assab

Purtroppo l’acquisto venne contestato dalla Turchia, che si riteneva padrona di tutta la costa africana del Mar Rosso. Ne intimarono però vanamente l’immediata l’evacuazione. Ne seguì, più che una guerra fredda, una bega diplomatica che si trascinò per 12 anni.

Nello stesso periodo si continuò da parte italiana a trattare con Menelik (nel frattempo era sparito anche Teodoro, ma a contendere Menelik era apparso Cahsa re del Tigrai ) con l’obiettivo di attivare rapporti di “amicizia e commercio”.

Il nuovo ministro degli esteri dell’Italia unita, Emilio Visconti Venosta, operava ufficialmente sulla scia del Negri ed era un accanito sostenitore dell’espansione coloniale. Rispetto al suo predecessore aveva però la fortuna di usufruire di rapporti epistolari più rapidi e sicuri: la posta, che dopo l’apertura del Canale di Suez impiegava poco più di un mese, permise un carteggio frequente che nei primi anni dell’ ‘80-‘90 sfociò nell’accordo con Menelik che permise di dare il via alla prima spedizione scientifica ufficiale italiana; quella guidata dall’anziano marchese Orazio Antinori che si recò nel 1875 in Etiopia.

Su quella terra, ebbe a scrivere: “su questa ingrata terra africana tutto è spinto all’eccesso: il vento è procella, la pioggia diluvio, il sole incendio”.

Altri italiani, nel frattempo, viaggiarono in altre parti dell’Etiopia, come Matteucci, Bianchi, Vigoni, Pennazzi, ecc.

Nel giugno 1881 una di queste spedizioni, comandata da Giuseppe Maria Giulietti, veniva attaccata in Dancalia e trucidata: erano le prime 16 vittime dell’avventura africana ed in Italia si gridò subito alla vendetta, ma verso chi? Il territorio era ancora tenuto nominalmente degli egiziani, ma questi avevano ufficialmente declinato responsabilità su eventuali esploratori ed i dancali che avevano perpetrato l’eccidio non erano certo facilmente rintracciabili; l’inchiesta che seguì non portò ad alcun risultato.

Menelik ed in particolare Cahsa, divenuto imperatore con il nome di Giovanni IV, diffidavano dell’amicizia di tutti gli stranieri, italiani compresi, mentre questi ultimi cercavano di giustificare in patria le spese ingenti che una qualsiasi avventura coloniale avrebbe richiesto.

Rimane ancora oggi famosa la beffa dell’esposizione italiana di Torino del 1884 dove i soliti africanisti fecero in modo, a scopo sensazionalistico, che fossero presenti principi e principesse dancali: che furono ricevuti a Corte, colmati di doni, e nel castello di Carimate venne perpetuato l’evento dal famoso pittore Campi nelle volte delle magnifiche sale, ma furono presto cancellate allorchè si seppe che le principesse altro non erano che donne di facili costumi e i principi facchini del porto di Assab.

Nel 1884 la spedizione Bianchi venne attaccata ed annientata mentre cercava di tracciare una possibile via tra Assab ed il Tigrai: tale evento, benché drammatico, si prestò alle esigenze del nuovo ministro Italiano Pasquale Stanislao Mancini, che con abili mosse politiche e diplomatiche riuscì con il consenso di Inghilterra e Francia, e senza opposizioni da parte degli Egiziani, ad effettuare una spedizione militare punitiva che tuttavia non sbarcò mai ad Assab. Durante il tragitto essa ebbe ordine di attraccare a Massaia ed occupare quella città.

Così il 5 febbraio 1985 entrava nel canale di Massaua il piroscafo “Gottardo”, seguita dalle unità della flotta reale “Principe Amedeo”, “Vespucci” e “Garibaldi”. In Massaua sventolò per la prima volta la bandiera italiana anche se per qualche tempo affiancata da quella egiziana.

Massaua

Se l’occupazione di Massaua lasciò l’Europa del tutto indifferente, non fu così per gli etiopici. Così scriveva re Giovanni a Menelik subito dopo l’occupazione di Massaua “ gli italiani non sono venuti da queste parti perché nel loro paese manchi il pascolo ed il grano, ma vengono qui per ambizione, per ingrandirsi, perché sono troppi e non sono ricchi. Con l’aiuto di Dio ripartiranno umiliati e scontenti e con l’onore perduto davanti a tutto il mondo… Come Adamo volle gustare il pomo proibito per l’orgoglio di diventare più grande di Dio ed invece non trovò che il castigo ed il disonore, così accadrà agli Italiani.”

L’occupazione di Massaua costò moltissimo: il caldo, le malattie, la disorganizzazione fecero in modo che nei due anni successivi ci fu un traffico ininterrotto di navi tra Napoli e Massaua. In Africa si doveva trasportare di tutto: materiali da costruzione, ghiaccio, alimenti, agrumi, animali, armi, etc., nonchè soldati, operai, medici, infermieri; le navi tornavano cariche più che altro di ammalati.

Nel dicembre 1885 gli egiziani vennero espulsi da Massaua, ed il territorio organizzato secondo le nuove disposizioni. Ua-à e Sahatì, posti tenuti dagli egiziani, vennero occupati dagli italiani e ciò non piacque agli Abissini che speravano riavere quelle località dopo l’abbandono degli egiziani.

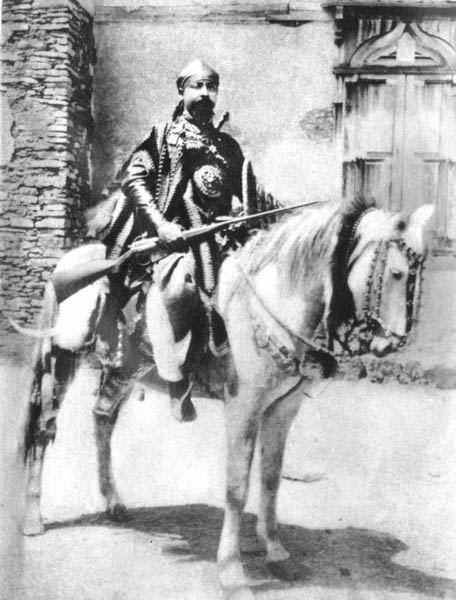

Ras Alula, ras dell’Amasien, intimò agli Italiani di ritirarsi subito da Ua-à e Sahatì, ricevendone però un diniego. Ras Alula

Ras Alula

Antonelli, inviato dal governo italiano presso Menelik, che si trovava ancora in Abissinia, avvertì ripetutamente del pericolo incombente sugli italiani.

All’aggravarsi dei rapporti con ras Alula, rispondeva telegraficamente il giorno 25 gennaio 1887 il ministro Di Robilant al generale Carlo Genè che comandava allora il possedimento di Massaua: “Noi non abbiamo inquietudini perché fidiamo intieramente in lei e nelle sue truppe”.

Ma il 24 Gennaio Sahatì era già stato attaccato da ras Alula ed il 26 avveniva la strage di Dogali.

Il forte di Sahati

Il forte di Sahati

L’attacco di Ras Alula infatti andò a vuoto il giorno 24, quando attaccò Sahatì, ma riuscì in pieno due giorni dopo contro la colonna del tenente colonnello Tommaso De Cristoforis, mandata in appoggio da Moncullo a Sahatì, e composta da circa 600 uomini; partita all’alba, giunse a Dogali, a circa metà strada da Sahatì, nel pomeriggio e lì fu attaccata dall’esercito abissino forte di almeno 10.000 uomini. Si salvarono solo 90 soldati ed un ufficiale, in gran parte feriti che riuscirono a raggiungere Moncullo.

Dogali, oltre a far prendere coscienza agli Italiani che l’avventura coloniale non era una passeggiata, stabilì alcuni punti importanti. Per prima cosa convinse gli abissini che gli Italiani erano battibili, specie dopo l’ingente bottino di armi e munizioni che la disfatta li procurò, in secondo luogo fece capire agli italiani che le poche migliaia di uomini presenti a Massaua erano nella impossibilità di difendere i pur piccoli confini che si erano dati. Genè chiese quindi all’Italia un immediato invio di un contingente di almeno 10.000 uomini con armi pesanti e navi di appoggio onde poter effettuare una controffensiva e nel contempo sollecitava l’autorizzazione a stringere alleanza con tutte le tribù confinanti con Massaua dando in cambio protezione ed aiuti economici.

In Italia la strage di Dogali sollevò un’infinità di polemiche e Agostino Depretis, primo ministro, decise per il momento di temporeggiare: al contrario di quanto proposto dal Genè, si creò una specie di blocco navale contro l’Etiopia cercando di controllare tutta la costa del sud del Mar Rosso e in questo riuscì diplomaticamente ad ottenere il consenso di Inghilterra e Francia. Diede al contempo disposizioni onde cercare di riallacciare rapporti di buon vicinato con ras Alula. Quest’ultimo addirittura offrì per primo la pace con gli italiani, ma pretese, fra le altre cose, la consegna di mille fucili: polemiche a non finire suscitò il fatto inconcepibile che tali fucili e relative munizioni gli furono consegnati. Secondo alcuni re Giovanni non avrebbe mai dato a ras Alula l’ordine di attaccare Sahatì.

Una cosa è certa: ras Alula era un grande e valoroso generale che aveva mostrato nelle precedenti battaglie a cui aveva partecipato una notevole intelligenza. E capacità di comando le mostrò anche a Dogali anche se lasciò sul terreno un numero maggiore di morti degli italiani. E’ certo che Alula poteva attaccare Massaua e ributtare a mare gli italiani. C’è chi ritiene che re Giovanni non volesse scacciare del tutto gli italiani per paura che qualche stato più battagliero e più preparato ne prendesse il posto: gli inglesi per primi, ma anche gli egiziani avrebbero potuto cercare una rivincita, senza tralasciare i francesi ed altri ancora. Alula in ogni caso aveva ottenuto ciò che si era prefissato, ossia rigettare gli italiani sulla costa ed aumentare il suo prestigio personale.

Un fatto importante che troppo speso viene dimenticato dagli storici è che dopo il 1885 c’è da registrare oltre ad una storia militare, lo sviluppo di una storia “civile” se così la si può chiamare. Infatti Massaua da piccolo borgo diventò in tempi relativamente brevi una cittadina con un porto che lavorava molto e che registrava un continuo arrivo di coloni che, con la solita intraprendenza italiana, iniziarono a fare di tutto, ma soprattutto si avvalsero immediatamente dell’aiuto e della collaborazione degli eritrei: questi ultimi videro negli italiani non degli invasori, ma apportatori di lavoro e di benessere e persone che li sapevano curare dalle loro malattie e proteggere dalle razzie delle varie tribù confinanti. Queste ultime non ascoltarono tanto i bandi e gli inviti dei militari a mettersi sotto la protezione della bandiera italiana, quanto semplicemente le voci degli indigeni di Massaua che parlavano bene di quei bianchi che mostravano verso di loro molta simpatia.

Il rapporto subito instaurato tra italiani e indigeni realizzato dai civili fu molto più importante delle campagne militari ed anzi consentì di creare quel clima di fiducia che poi permise ai militari stessi di dar vita al corpo degli ascari eritrei.

Desideriamo ricordare qui alcuni nomi di questi pionieri che senza nessuna brama di conquista, vennero in Africa con una sola ambizione, riuscire a lavorare.

Acquisto Giuseppe dal 1893 con i fratelli Luigi e Vincenzo, agricoltori; Belli Leopoldo dal 1896, commerciante; Belluso Giuseppe dal 1886, impresario edile, Benedetti Fausto dal 1881, concessionario e commerciante; Bonetti Costanzo dal 1884 industriale ed ingegnere, Bonifacio Luigi dal 1888, meccanico; Caridi Bruno dal 1875 impresario ferroviario; Caserini Oreste dal 1886 commerciante di legnami, ferramenta e birra; Cavanna Carlo dal 1888, agricoltore collaborò con il Franchetti alla piantagione sperimentale di Godofelassi; Derviniotti Teodoro dal 1885 commerciante; Di Paolo Nicola dal 1886 (il nonno di Nicky), prima nel genio militare, poi artigiano e commerciante di legnami; Ertola Carlo dal 1886, agricoltore e poi con i figli Luigi, Emilio, Ernesto, industriali (tabacco, carne, prodotti caseari); Falletta Domenico Salvatore dal 1887 con i figli Domenico, Francesco, ed il fratello Pietro sono stati un’importante famiglia di industriali che spaziorono dalle imprese di costruzioni, alle agenzie di trasporti, all’importazione e trattamento dei carburanti. Ad Asmara rimane il palazzo ancora chiamato “Falletta” nel centro della città e modello di splendida architettura coloniale italiana; Gandolfi Primizio dal 1887 industriale edile; Licata Antonio dal 1818, concessionario agricolo; Giannavola Vincenzo dal 1885, agricoltore con il figlio Arcangelo; Licata Antonio dal 1818, concessionario agricolo; Magretti Paolo, medico dal 1883; Negri Luigi dal 1879 coltivatore di tabacco; Naretti Giacomo dal 1875 costruttore di edifici e di mobili; Naretti Luigi dal 1876, fotografo; Nerazzini Cesare dal 1882, medico; Pupuzzachi Michele dal 1880, industriale alimentare; Pestalozza Giulio, dal 1886 funzionario governativo, Polisco Angelo dal 1887, decoratore; Pugliese Alberto industriale meccanico dal 1888, Rossi Ernesto dal 1889, trasportatore e agricoltore; Stella Giovanni dal 1849, pioniere e missionario lazzarista e concessionario: importò il fico d’india in Eritrea.

Ne avremo dimenticati molti, e ci scusiamo con le famiglie dei pionieri non ricordati.

In quegli anni gli inglesi, benchè proteggessero Re Giovanni, si dimostrano molto tolleranti con la politica coloniale italiana e correva voce che i francesi preferissero nel Mar Rosso gli italiani piuttosto che gli inglesi. In Italia intanto Francesco Crispi succedette ad Agostino Depretis: il nuovo primo ministro (che all’inizio fu contrario alla occupazione di Massaua), mostrò subito la volontà di volere la rivincita di Dogali facendo approvare dal parlamento italiano la somma di 20.000.000 di lire per preparasi alla guerra; nel contempo operò diplomaticamente e con successo in modo che fallissero i tentativi inglesi di mediare un accordo con re Giovanni. Mediazioni intercorsero tra gli inglesi e re Giovanni, che però essendo un fiero monarca non accettò compromessi: voleva cacciare gli Italiani dalla sua terra.

Nell’ottobre del 1887 prese il comando della spedizione per la riconquista di Sahatì il generale Alessandro Asinari di San Marzano, con l’ordine di Crispi di rioccupare la località e costruire una ferrovia a scartamento ridotto che la collegasse a Massaua per permettere rapidissimi scambi di truppe e materiale bellico.

A Massaua pochi mesi dopo erano presenti circa 20.000 soldati compresi i primi 1900 basci-buzuk, oltre ad una squadra navale della regia marina. Frattanto un numero sempre maggiore di tribù chiedeva di entrare a far parte del protettorato italiano.

Col San Marzano giunse anche il generale Antonio Baldissera ed il colonnello Oreste Baratieri, assieme a tanti altri ufficiali poi divenuti noti: l’Italia cominciava a fare le cose in modo serio.

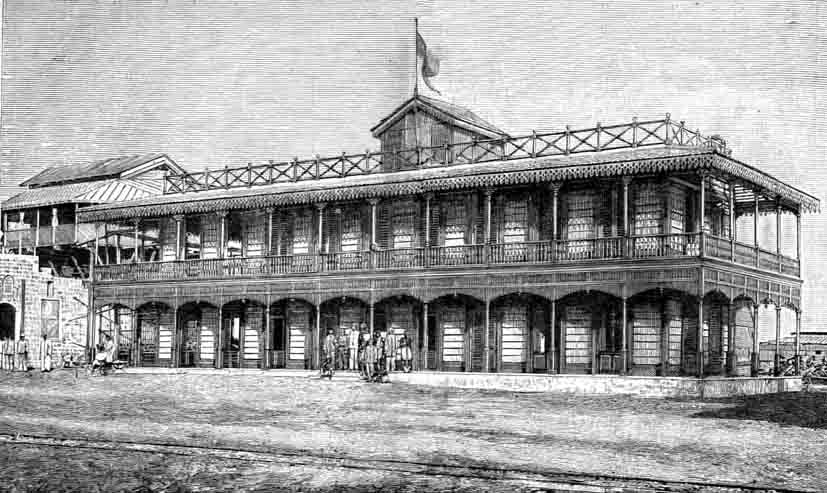

Palazzo coloniale a Massaua

Palazzo coloniale a Massaua

Sahatì fu rioccupata silenziosamente, senza bisogno di alcuna battaglia e fu iniziata immediatamente la costruzione di imponenti opere di difesa. Re Giovanni, informato della perdita di Sahatì, scese dall’altipiano con un esercito immenso e con la speranza di attrarre fuori dalle fortificazioni gli italiani, si accampò nella piana di Sabarguma in paziente attesa. Ma questa volta gli italiani agirono con astuzia e non si mossero: in pochi mesi le carestie, le malattie degli uomini e degli animali, la carenza di acqua ed il caldo costrinsero l’esercito di re Giovanni a ritirarsi sull’altipiano.

Secondo alcuni, gli abissini furono impressionati ed impauriti anche dalle mongolfiere innalzate dagli italiani per studiare il campo nemico (“possiamo affrontare un esercito di uomini, ma non un esercito di Dio che viene dal cielo…” ) e dai fari elettrici montati nei forti .

La ritirata abissina fu disastrosa e ne approfittarono i dervisci che attaccarono Gondar e l’esercito ancora in fuga facendo prigionieri oltre 11.000 cristiani.

Sistemata Massaua riprese il gioco politico con l’Etiopia. La chiave di Crispi era Menelik: se fosse riuscito a tirarlo dalla sua parte promettendogli il trono di tutta l’Etiopia (come del resto avevano fatto gli inglesi con Re Giovanni), avrebbe avuto molte più probabilità di conquista. Ma Menelik concedeva poco e solo in cambio di fucili e relative munizioni. Nel dicembre 1887 lo stesso Crispi approvava l’invio di 5000 fucili Remington a Menelik, come suggeritogli dall’Antonelli che ancora fungeva da inviato italiano nello Scioa: Menelik si propose anche come mediatore di pace fra l’ Italia e Re Giovanni, sperando di stare fuori della mischia per raccattarne poi i benefici.

Ma se la politica di Menelik non era onesta (da una parte blandiva gli italiani e dall’altra assicurava Re Giovanni della sua fedeltà), non può neppur dirsi che la nostra fosse sincera e leale, quando le lettere del governo italiano erano piene di promesse che non esistevano programmi espansionistici.

![]()

3. Da Dogali all’Asmara.

Per procedere con chiarezza nella nostra storia è indispensabile a questo punto fare alcune riflessioni, altrimenti si rischia di creare confusione e non riuscire a comprendere bene il senso delle cose.

Prima di tutto è giusto chiedersi per quale ragione la giovane Italia inseguiva l’obiettivo coloniale. A prima vista a questa domanda non sembra difficile rispondere; tuttavia va tenuto presente che l’Italia appena nata era poverissima e che in patria vi erano progetti vitali da portare avanti quali ad esempio la bonifica del Polesine e della Maremma: non era quindi semplice, almeno all’inizio, sostenere il progetto espansionistico che necessariamente doveva avvalersi di notevoli investimenti di denaro. Fu allora che nacquero, sia a livello parlamentare che popolare, gli africanisti e gli anti-africanisti che si batterono per i 50 anni successivi opponendo ciascuno, di volta in volta, le proprie ragioni.

Purtroppo al momento attuale non riusciamo a dare risposte oneste ad una massa di quesiti che lo studio della storia impone. Proprio a tale proposito è indispensabile sottolineare che la avventura coloniale italiana è stata sempre – e lo è ancora oggi – volutamente trascurata: non esistono in pratica studi seri sul colonialismo in tutte le università italiane, gli archivi storici governativi sono, per questo argomento, per lo più inaccessibili o addirittura in buona parte distrutti; sporadiche e pregevoli iniziative di singoli non riescono in genere a portare alla luce un quadro chiaro e completo della storia delle nostre colonie e a diffonderlo.

A distanza di circa 60 anni dalla fine della guerra c’è ancora una volontà ferrea di nascondere oppure di parlare male del colonialismo: perché? Dobbiamo allora dare ragione a quegli storici stranieri che ci accusano di occultare il tutto perché abbiamo gli armadi pieni di scheletri? E’ molto probabile che le nostre campagne militari dirette a conquistare colonie si siano macchiate di qualche barbarie: prendiamone atto una buona volta e facciamola finita, altrimenti rischiamo di perdere la memoria di tutti quei fatti esaltanti che hanno caratterizzato il lavoro dei nostri padri e dei nostri nonni, memoria che invece non può essere persa a causa di possibili crudeltà perpetrate da alcuni militari.

Non essendoci documentazioni sufficienti (tutta la massa di scritti che vanno dal 1915 al 1940 e che si riferiscono a cronache di quel periodo e a fatti antecedenti non sono molto attendibili) proviamo a fare delle ipotesi di interpretazione. Secondo noi l’Italia andò in Africa perché era di moda andarci: infatti dopo il Congresso di Berlino l’Inghilterra, la Francia, la Russia, la Prussia e l’Italia si definirono “Potenze”, assegnandosi fra l’altro poteri espansionistici anche se Bismarck definì l’Italia come “la più grande delle piccole potenze e la più piccola delle grandi potenze” (definizione che verosimilmente è tuttora valida). Verso la fine dell’ottocento l’Inghilterra era la più grande potenza coloniale; la Francia, il Portogallo e le altre nazioni europee le correvano appresso, mentre l’Italia e la Germania, per ragioni diverse erano state fino allora fuori dai giochi: il meglio del mondo colonizzabile era già stato occupato, ma attendere ancora probabilmente voleva dire addio a qualsiasi aspirazione coloniale.

I nostri governanti inoltre avevano problemi politici non indifferenti e spostare l’attenzione su fatti esterni è stato sempre un accorgimento vincente: Crispi, che di problemi ne ha avuti più di tutti, non a caso è stato il più arduo sostenitore dell’avventura africana, osteggiato alla grande dall’allora ministro degli esteri Bertolè-Viale. Infine, ma non certo quale ultima ragione, buona parte degli italiani senza lavoro e senza prospettive per il loro futuro, vedevano, nell’espatrio in terre nuove e vergini, fantastiche possibilità di occupazione e di arricchimento; i media di allora continuavano a osannare le colonie inglesi ricche di oro, diamanti, minerali, pascoli, cose che non potevano far altro che spingere gli avventurosi a lasciare il niente per ambiziosi sogni.

Possiamo ora tornare ad occuparci della nostra storia che dopo la ripresa di Sahatì prosegue con una interminabile serie di mosse diplomatiche tendenti da parte del governo italiano a stringere un’amicizia ferrea con Menelik nello Shoa e al contempo intrigare per dividerlo da Giovanni, negus neghest di tutta l’Abissinia: questo ultimo era impegnato, dopo la ritirata da Sahatì, a fronteggiare i Dervisci. Questi bellicosi seguaci del mahdi, dopo aver fatto sgombrare gli egiziani dal Sud del Sudan, continuavano a razziare i territori intorno al lago Tana, pericolosamente vicini a Gondar che spesso raggiungevano apportandovi morte e distruzione ed erano tanto forti da riuscire perfino a sconfiggere gli inglesi.

Come abbiamo già detto, Menelik, governante di buona scaltrezza non si fece né intimorire, né tantomeno raggirare dai nostri ambasciatori o plenipotenziari, ma manovrò così astutamente che da una parte appariva porsi al fianco di Giovanni e dall’altra badava a blandire gli italiani che gli assicuravano l’appoggio per conquistare il trono di tutta l’Etiopia ed infine fu tanto abile da riuscire a mantenere importanti rapporti con l’Inghilterra e la Francia; l’astuzia di Menelik sta nel fatto che riuscì sempre in un modo o nell’altro a ricevere da tutti una quantità enorme di armi: non si contentava adesso di pochi fucili, ne pretendeva a migliaia con l’aggiunta di svariati cannoni.

Menelik, re dello Scioa.

Nell’epistolario che ancora è reperibile, le lettere di Menelik e di Giovanni sono, per stile letterario, molto simili a quelle scritte dal nostro Re e dai suoi ministri, e quindi sicuramente trascritte da consiglieri o inviati italiani, mentre i contenuti da una parte rivelano l’intelligenza abissina del dare poco per cercare di ottenere tanto e dall’altra la cultura politica italiana: blandire, comprare, ma mai aprirsi sui reali temi programmatici.

Tra il 1887 ed il 1889 scorse un periodo di tempo importante per la colonia italiana che tendeva ad espandersi impercettibilmente verso l’altipiano senza in pratica venire ostacolata dagli eserciti etiopici: quello di re Giovanni era infatti impegnato con le truppe del madhi con le quali si scontrò violentemente il 10 marzo 1889 a Metemma, a nord-ovest del lago Tana, e lì il re vi perse la vita; l’esercito di Menelik fece finta di sorreggere Giovanni, ma appena questo cadde si impegnò con tutte le sue forze a conquistare tutta l’Abissinia fronteggiando l’erede di Giovanni, ras Mangascià; Menelik ne ignorò l’investitura (promossa fra l’altro da ras Alula) e si autoproclamò Imperatore d’Etiopia.

Ras Mangascià.

Ras Mangascià.

Prima di parlare dell’espansione italiana dobbiamo ritornare ancora ad occuparci di ciò che stava accadendo a Massaua dopo la ripresa di Sahatì. L’arrivo ininterrotto dei coloni, la costruzione del porto, dell’ospedale, della fabbrica del ghiaccio (dove ha svolto il suo primo lavoro come carpentiere il nonno di Nicky), delle saline, l’impianto dei primi generatori di elettricità, le disposizioni comunali e sanitarie che regolavano la nascita e l’esercizio del commercio e dell’artigianato, diedero l’impulso allo sviluppo di Massaua che mantenne il suo romantico stile moresco ed arabo (le case costruite con un nucleo centrale e circondate da terrazzi coperti e rivestiti di musciarabìe, permettevano una certa areazione) e diede spazio alla popolazione indigena con riguardi particolari agli ascari ed alle loro famiglie che erano protetti da appositi decreti legislativi che concedevano loro, fra l’altro, notevoli privilegi sociali.

A nostro parere la creazione del corpo degli ascari rappresenta la migliore delle opere che in quel momento la nuova colonia riuscì a produrre: un’abbondanza di soldati valorosi da impiegare nelle terre africane. A parte il fatto che riuscirono davvero a dare vita ad una grande e coraggiosa forza militare, questi nuovi soldati hanno rappresentato non solo la pietra miliare su cui l’Italia ha fondato la propria forza bellica africana ma anche il nucleo sociale attorno al quale si sono integrate le numerose e frammentarie etnie che popolavano allora le coste africane del sud del Mar Rosso.

Questi nuovi soldati italianizzati e costretti a vivere uniti e con le proprie famiglie in caratteristici villaggi costruiti appositamente alle periferie delle città, costituirono quella struttura sociale che da una parte permise l’integrazione fra la cultura occidentale e le culture tradizionali africane e dall’altra diede il via alla nascita dello stato eritreo.

Gli ascari, molto fieri del loro ruolo e consci delle proprie capacità, diventarono in breve un simbolo che aveva un fortissimo richiamo: infatti non sono mai esistiti problemi di arruolamento, anche dopo dolorose sconfitte; gli italiani potevano permettersi una rigorosa selezione nella quale fra l’altro venivano preferiti i mussulmani che non avrebbero avuto eccessivi problemi morali a battersi con i nemici etiopici che erano abissini cristiani. E sono proprio questi ascari, organizzati in battaglioni o in bande, che vennero utilizzati con poca truppa ed ufficiali italiani nelle puntate esplorative verso la Dancalia , verso Cheren e verso l’altipiano di Asmara.

Gli italiani, nelle colonie ed in patria, sono stati sempre fieri degli ascari e nei decenni successivi lo stesso fascismo esaltò il mito del “fedelissimo ascaro” e ne fece un punto d’onore. Gli italiani a Massaua quindi avevano tutte le condizioni per prosperare, se non fosse stato il clima estivo a fiaccare gli entusiasmi anche più accesi. Massaua, attraversata dall’equatore termico, è uno dei posti più caldi del mondo: a quei tempi, durante l’estate, i ventilatori, i lenzuoli appositamente bagnati, ed il ghiaccio non riuscivano a lenire il terribile caldo e l’incredibile umidità che non lasciava tregua neppure di notte.

Vita durissima quindi per chiunque avesse da lavorare; i nuovi coloni giocarono un ruolo non indifferente nello spingere i militari a puntare verso l’altipiano: gli esploratori riportavano notizie di un clima eccezionale verso i villaggi di Cheren e di Asmara, dove di notte era necessario dormire con le coperte e di giorno temperature sui 20-25 gradi creavano un clima primaverile. Il 2 maggio 1888 il generale Di San Marzano salpava per rientrare in Italia e con lui la maggior parte del corpo di spedizione che aveva partecipato alla incruenta ripresa di Sahatì: rimaneva a disposizione del generale Baldissera che succedeva nel comando, un corpo di seimila uomini.

Baldissera rivolse la sua attenzione all’organizzazione della vita civile e militare, arruolando personale locale per formare un corpo di ascari indigeni. Pochi mesi dopo il suo insediamento, Baldissera, sfruttando il contenuto di una lettera inviatagli dal naib di Zula (piccolo borgo marino a sud di Massaua ed all’estremo nord della Dancalia) in cui richiedeva la protezione dell’Italia dalle scorrerie dei dancali, inviò un drappello della marina a bordo del “Mestre” ed occupò Zula, fra la festa della popolazione e le salve dei cannoni della nave da guerra , proclamandola protettorato italiano. La facile occupazione di Zula suscitò in Italia e a Massaua notevole entusiasmo e mentre Crispi annunciava alle potenze straniere la nuova conquista, Baldissera, una settimana dopo, consigliato da informatori, decise di fare una puntata sull’altipiano, con l’idea di raggiungere di notte, con una banda di irregolari, il villaggio di Saganeiti, risalendo il torrente Haddas, e sorprendere il deggiacc Debeb, figlioccio di ras Alula, unico capo abissino che con le sue truppe era a guardia dell’altipiano, nel mentre il resto dell’esercito etiopico era impegnato contro i dervisci. Il letto del torrente Haddas è incassato fra due ripidissimi muraglioni di basalto che si elevano perpendicolarmente per svariate centinaia di metri: la salita prosegue poi per un altro migliaio di metri sul fianco scosceso delle aspre montagne.

Le vecchie mappe segnalano il sentiero come inaccessibile ai muli. Una marcia notturna attraverso quel tracciato pare ancora oggi quanto mai difficile, ma il movimento fu eseguito con la rapidità prevista dal capitano Cornacchia e con il suo piccolo esercito composto da quattro ufficiali italiani (tenenti Poli, Viganò, Brero e Virgili), 300 ascari regolari ed altri 500 irregolari. Cornacchia giunse la mattina presto a Saganeiti, trovando il villaggio deserto. Purtroppo se gli italiani avevano contato di sorprendere gli abissini dopo una scalata che, anche se notturna, non poteva essere necessariamente silenziosa, si sbagliarono. Chi ha visto Saganeiti sa che è sprofondata in una valle dominata da un’altura formidabile: proprio lassù si erano posti in attesa gli abissini, forse qualche migliaio, che iniziarono il tiro contro gli italiani. Tutti gli ufficiali vennero uccisi, e con loro sette ufficiali ascari e circa un centinaio tra regolari ed irregolari.

Saganeiti oggi (foto di Alberto Vascon).

Capo abissino

Il fatto produsse profonda impressione in Italia, e Saganeiti segnò un’altra tragica tappa di quell’avventura coloniale. La sconfitta tuttavia non intaccò la volontà del Governo Italiano, e quindi di Baldissera, di salire sull’altipiano, probabilmente entrambi invogliati dagli atti di sottomissione di molti capi dell’Hamasièn che giungevano a Massaua chiedendo protezione e dichiarandosi nemici degli etiopici. Esiste una corrispondenza nutrita fra Baldissera e il ministro Bertolè-Viale e fra questo ultimo e Crispi che continuò per molti mesi.

Crispi aveva bisogno di conquiste per rafforzare il suo governo e spingeva Baldissera ad occupare Asmara. Bertolè-Viale invece frenava gli entusiasmi, ammonendo delle conseguenze imprevedibili di una politica conquistatrice in Abissinia. Il suo dubbio principale era quello di come riuscire a mantenere occupati militarmente i nuovi territori conquistati. Dopo la vittoria di Saganeiti, il capo abissino Debeb, avendo saputo della sconfitta del padrino ras Alula a Metemma e del caos derivato in Etiopia dopo la morte di re Giovanni iV, decise di inviare a Baldissera lettere di sottomissione e di pace. A questo punto Baldissera decise di fare una ricognizione su Cheren, anche per tranquillizzare l’impazienza di Crispi.

Il 29 maggio 1889 il maggiore Di Maio accompagnato dal capitano di stato maggiore Pietro Toselli partì al comando di una colonna composta da pochi ufficiali e truppa italiana ed un notevole contingente di ascari e attraverso Moncullo, il Canfer, la valle del Lebca e la valle dell’Anseba raggiunse Cheren senza colpo ferire e tra il giubilo della popolazione locale.

Cheren (in tigrino “monte”), posto nella valle del Dari a 1392 metri di altezza sul livello del mare, con le sue valli dell’Anseba e del Lebca verdeggianti e ricche di acqua, dal clima mite e dal fertile terreno, era ben diversa dalle aride Massaua, Sahatì e Zula. I militari italiani ritornarono da Cheren entusiasti, e lo stesso Toselli la descrisse illustrandone le possibili vie di accesso da Massaua. Cheren era stata abitata dagli egiziani che avevano costruito il forte ed aveva una grande importanza strategica, posta come era sulla via principale di accesso al bassopiano occidentale ed al Sudan.

Il maggiore Di Maio tornò a Massaua dopo aver lasciato a Cheren 600 ascari comandati dal barambaras Cafel. Nel frattempo Menelik, che si era autoproclamato imperatore d’ Etiopia, decise di firmare con l’Italia un trattato. In cambio di armi e munizioni che diceva servirgli per fronteggiare i dervisci e per sconfiggere Mangascià del Tigrai, unico pretendente al trono dell’Etiopia, cedeva all’Italia Halai, Saganeiti, Asmara, Adi-Nefàs ed Adi-Johannes. Menelik pretendeva anche la chiusura di qualsiasi trattativa con Debeb. In questa parte di storia si inseriscono molti personaggi che in qualche modo contribuirono a sviluppare la politica coloniale italiana; tra questi occupa un posto non ultimo il cav. Giovanni Branchi.

Questi spinse all’occupazione dell’Hamasièn e dell’Asmara e rispondeva alle critiche sulla difficoltà dei trasporti (i muli vanno bene sull’altipiano, i cammelli in bassopiano, ma non viceversa) seraficamente “sarebbe facilissimo stabilire fra Massaua ed Asmara dei sistemi di trasporto a trazione aerea o altro per far salire e scendere le mercanzie” e “Massaua sarà provvista non più dal mare ma dall’altipiano e a prezzi decisamente inferiori di quelli italiani”.

Baldissera nel frattempo aveva inviato il maggiore Escard con un battaglione misto a costruire la strada Sabarguma-Ghinda, mentre il tratto Sahatì-Sabarguma era stato costruito in precedenza dal battaglione che presidiava Sahatì. Furono scavati pozzi alle acque basse ed alte di Sabarguma, dove furono costruiti anche piccoli forti a difesa dei magazzini e degli stessi pozzi. Baldissera inviò anche altri esploratori ad Asmara per tracciare i percorsi. Ormai era tutto pronto e si attendeva solo l’ordine dall’Italia che giunse il 25 luglio 1889.

Il giorno 31 luglio Baldissera lasciava il comando di Massaua al colonnello Albertone e partiva per Asmara alla testa di un piccolo esercito di cui facevano parte una decina di ufficiali italiani fra cui Di Maio e Toselli, una dozzina di compagnie di truppe nazionali e altrettante indigene, fiancheggiate da diverse bande di irregolari, in tutto circa duemila uomini. A Ghinda era stato impiantato un grande magazzino di sussistenza che andò man mano ingrossandosi. Possiamo dire oggi che l’occupazione di Asmara fu un esempio di organizzazione militare.

Asmara (che significa “bosco fiorito”) si trova a 2.347 metri di altezza e se fino a Ghinda si arrivava abbastanza facilmente, dopo non esistevano che stretti sentieri appena tracciati. Uno dei problemi più seri era quello dei portatori che con i loro muletti erano divisi in squadre di venti uomini ciascuna al comando di un caporale e costituivano tre distinti gruppi: uno di essi faceva la marcia col carico da Ghinda ad Asmara in un giorno; nel giorno successivo ritornava scarico a Ghinda dove si riposava il terzo giorno. Ogni portatore teneva un carico di 20 chilogrammi pari a 30 razioni di farina per gli indigeni o di galletta per i soldati italiani: questi venivano pagati una lira al giorno più 500 grammi di farina. In seguito i portatori aumentarono a 2600 con 1000 cammelli e 250 muletti.

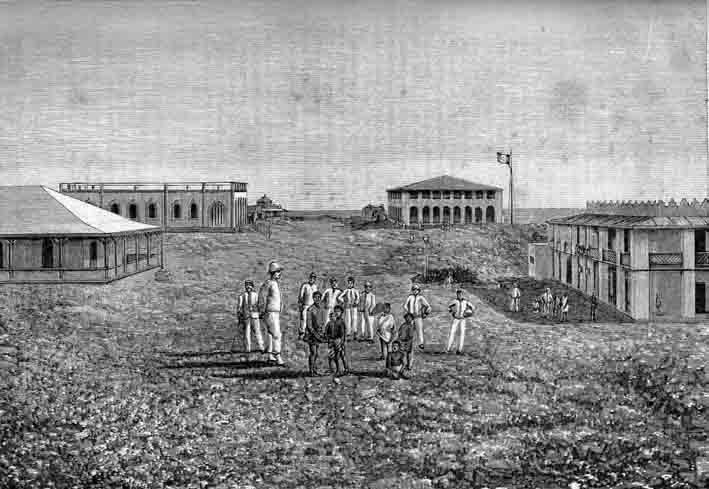

La marcia su Asmara non ebbe ostacoli di sorta e si registrò solo un ferito fra le truppe italiane che si ruppe una gamba cadendo. Il giorno 3 agosto Baldissera entrò in Asmara, ma dovette subito far fronte ad un grande problema: nell’altipiano era la stagione delle grandi piogge e tanto per ricordarlo madre natura inviò un temporale che Baldissera descrisse come un uragano con grandine di una grossezza eccezionale accompagnato da un freddo intensissimo. L’arrivo all’Asmara non fu quindi festeggiato; le truppe cercarono alla meglio di ripararsi dal freddo e dalla pioggia e fin dal giorno successivo con febbrile attività iniziarono a costruire ripari in quanto l’Asmara di allora era costituita solo da poche capanne.

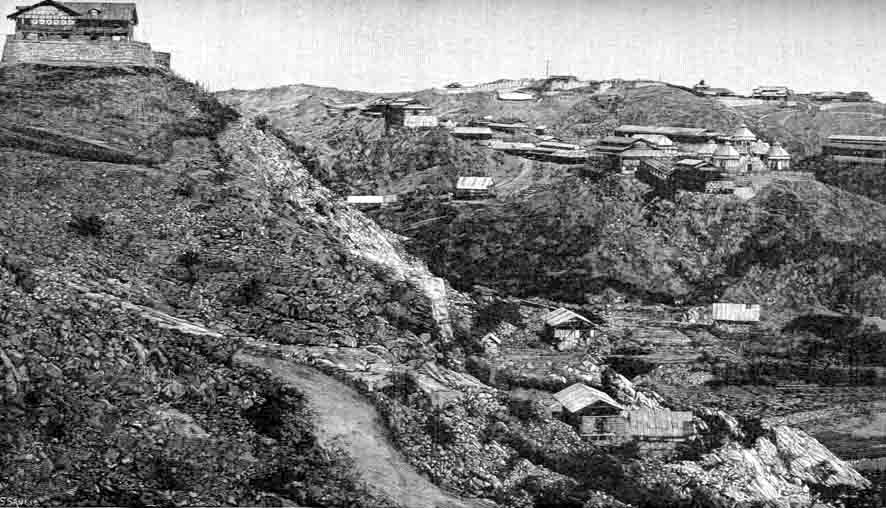

Asmara, agosto 1889: l’accampamento italiano.

© Il Corno d’Africa Tutti i diritti letterari e fotografici riservati