Nicky Di Paolo, marzo 2011

Fino dal maggio 1936 il governo italiano si pose il problema delle comunicazioni stradali in Africa Orientale, divenendo di fatto la cosa più importante da affrontare: infatti in tutto il Corno non esistevano strade a parte l’operato del Genio Militare che costruì molte vie, ma tutte inadatte per l’uso civile. Le stesse “ Strade Imperiali “, vantate dagli etiopici erano solo delle piste, impraticabili nella stagione delle piogge e totalmente inadatte al transito di vetture e tanto meno di camion.

Divenuta per l’Italia una realtà l’acquisizione di Colonie nell’Est Africa, si imponeva subito la costruzione di una rete stradale in stile europeo e adatta a qualsiasi tipo di veicolo, premessa indispensabile se si voleva dare vita al programma di lavoro quale quello promesso dal governo italiano ai popoli del Corno e al mondo intero.

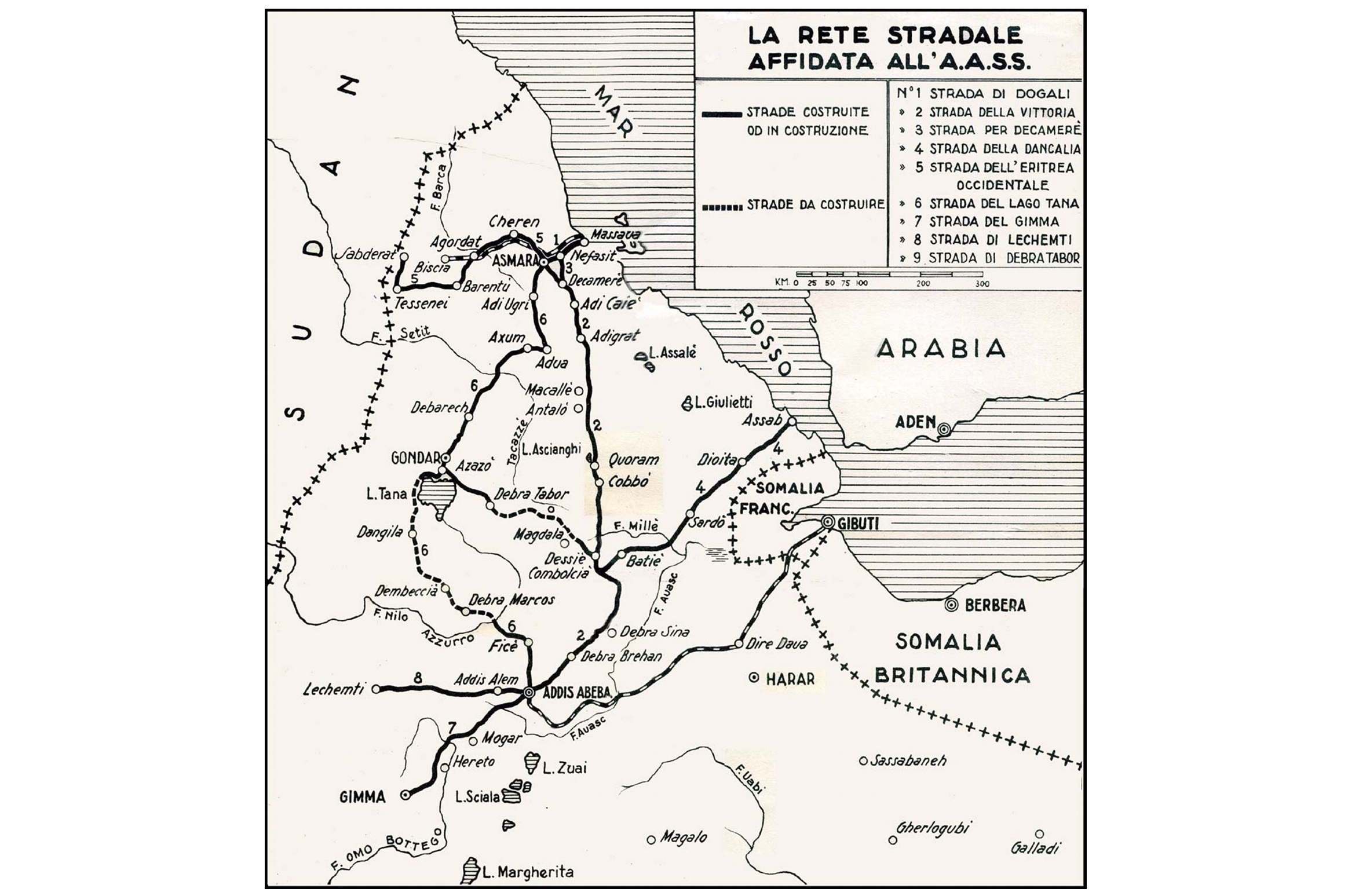

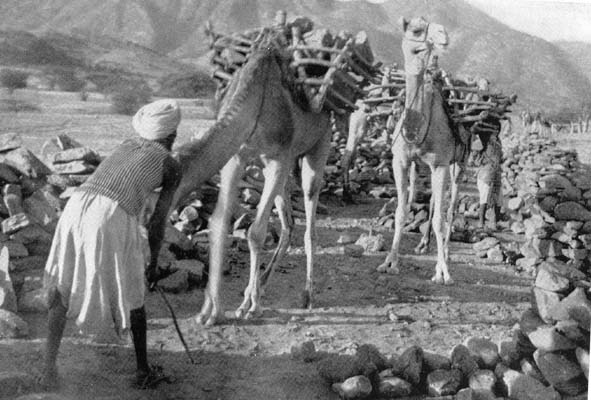

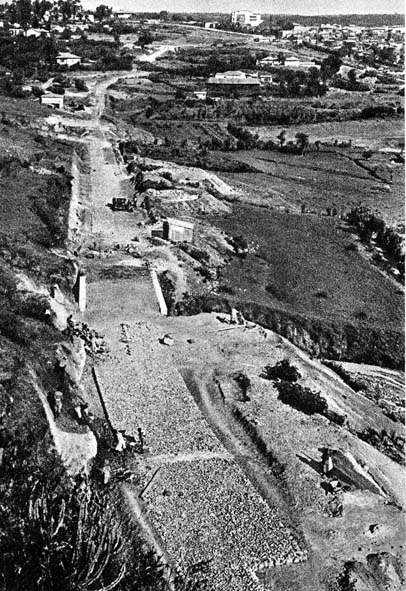

Eritrea, Etiopia e Somalia divennero in Patria e nel Corno oggetto di studi e progettazione di strade tenendo presente le tracce della rete di piste che esistevano, fino a quel momento, in tutto il corno d’Africa: erano solo mulattiere ben lontane da qualsiasi concetto proprio delle strade moderne, ma potevano in alcuni casi indicare i tracciati più semplici da scegliere per dare vita alla nuova rete stradale. Il governo italiano progettò subito strade moderne, provviste di tutte le opere d’arte necessarie ad assicurare un traffico in ogni stagione e per qualsiasi esigenza. A parte l’Eritrea, il Corno era però praticamente sconosciuto ed era difficile raccapezzarsi nelle lande di quel misterioso e vastissimo territorio: in altre parole, non era facile progettare e ancor più arduo realizzare. Il Ministero degli Esteri, consapevole dello smisurato problema, stabilì che il genio militare non poteva sobbarcarsi l’onere della viabilità in Africa Orientale in quanto non era palesemente in grado di realizzare tutte le strade del Corno per un uso civile; di conseguenza il primo passo fu quello di scegliere tre imprese italiane ben attrezzate in materia stradale alla quali sarebbero stati affidati a trattativa privata i primi appalti dei tratti fondamentali predisposti dai programmi in attuazione. Le prime imprese che si aggiudicarono in Italia i lavori da effettuare in Africa furono le ditte Puricelli, Parisi e Vaselli, mentre al contempo si incoraggiarono altre ditte a seguire volontariamente quelle designate; queste ultime sarebbero state retribuite di volta in volta per i lavori effettuati. Per rendere rapido ed attuabile il progetto che man mano andava sviluppandosi, furono costituiti in Africa uffici tecnici dell’Azienda Autonoma Statale della Strada (AASS), la progenitrice dell’ attuale ANAS.

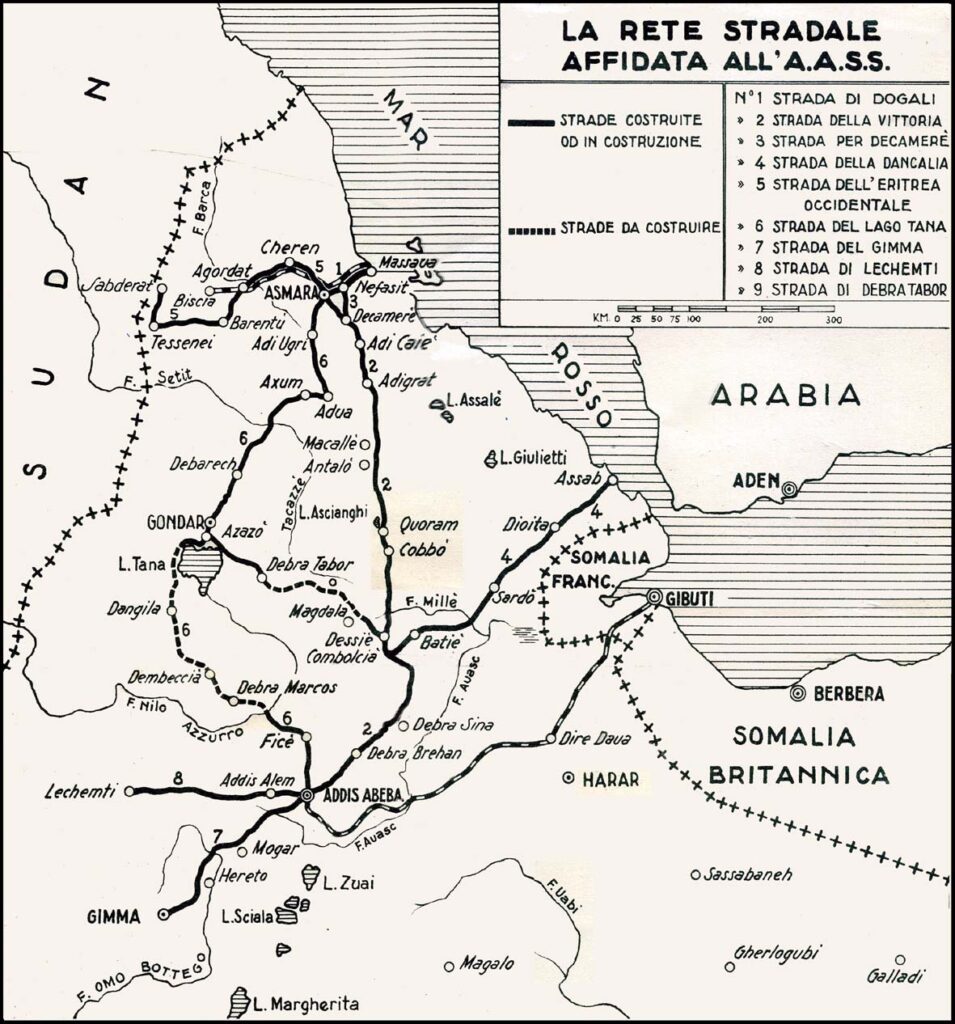

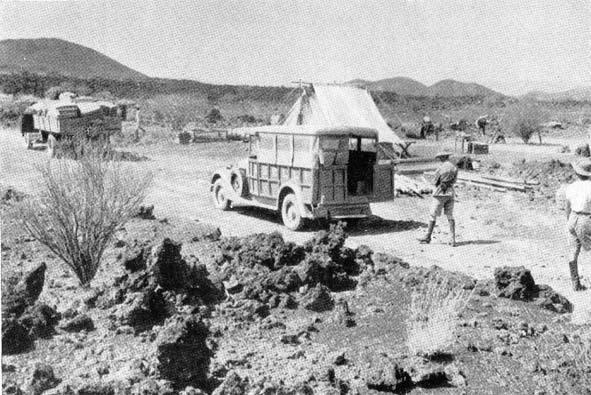

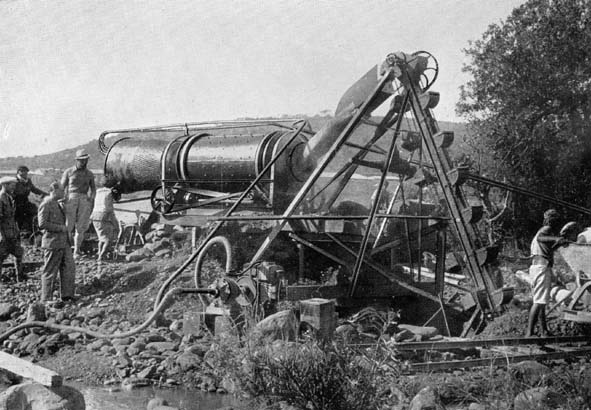

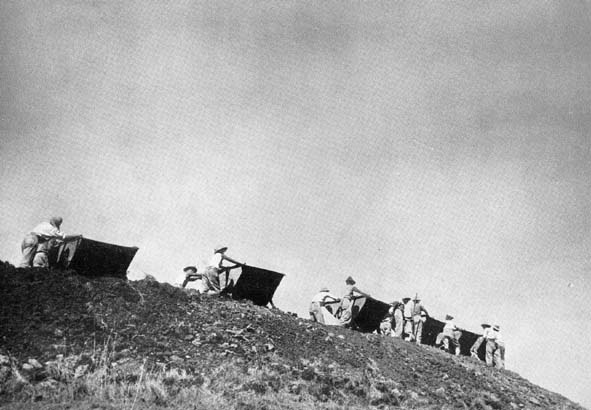

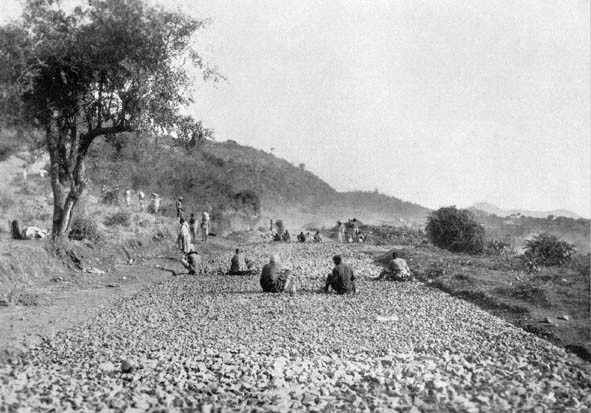

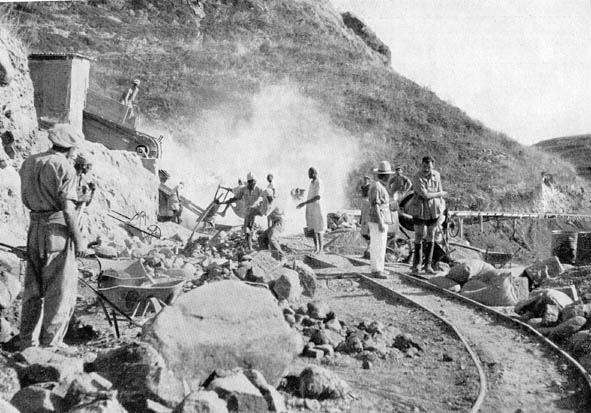

Pochi mesi dopo vennero appaltati 14 tronchi di strade per un totale di 1670 km e le ditte coinvolte da tre erano diventate 13. Il preventivo prevedeva una spesa che oscillava fra 800.000 lire fino a 1 milione e 500.000 per ogni chilometro. È piuttosto difficile dare un esatto quadro degli ostacoli incontrati dalle varie ditte per portare a termine il loro lavoro. C’è da dire però che le organizzazioni impegnate fecero un vero e proprio miracolo riuscendo ad impiantare in Africa i cantieri, a reclutare la manodopera e a dare inizio ai lavori. Non erano passati sette mesi che la grande macchina creata per costruire le strade era già in funzione malgrado i grandi disagi causati dalle condizioni climatiche in quanto la stagione delle piogge non poté essere evitata. Un punto importante realizzato dalle organizzazioni fu quello di riuscire a coordinare i lavori della AASS con quelli del genio militare. Riunioni periodiche, tenute ad Asmara, Addis Abeba e Gondar, permisero di effettuare un lavoro coordinato cercando sempre di dare la precedenza a lavori utili per la definitiva sistemazione dei tracciati. Dall’Italia arrivarono 30.000 operai italiani che erano il caposaldo di tutte le maestranze, mentre personale assunto in loco era adibito a lavori di manovalanza. Per i nuovi lavoratori italiani, molti dei quali giunti con la famiglia, era indispensabile un periodo di tempo per acclimatarsi e prendere contatto con la realtà africana, ma l’urgenza imposta dal governo italiano andava a discapito della salute ed efficienza degli operai bianchi, che spesso non reggevano un imbarazzante confronto con gli indigeni, perfettamente acclimatati e resistenti alle malattie.

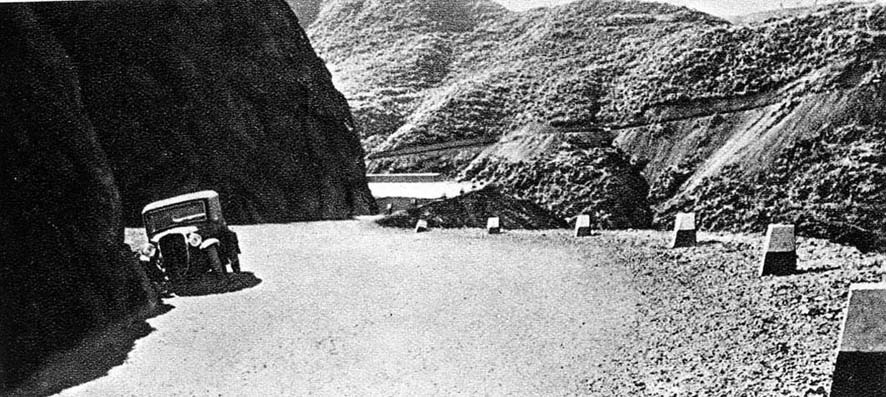

La gestione dei cantieri non era certo facile, basti pensare che nel percorso di una stessa strada potevano esserci sbalzi di temperatura in media di 30°, con valori massimi che potevano raggiungere i 50°; anche la pressione atmosferica presentava grandi variazioni minando il fisico degli uomini e causando difficoltà di composizione dell’aria che si miscela con i carburanti, causa questa della scarsa efficienza dei motori sia delle auto che di quelli impiegati dalle imprese, adatti per l’uso europeo ma poco efficienti nel clima africano. In Africa Orientale, oltre al motore, dovevano essere particolarmente curate anche tutte le altre parti delle macchine.

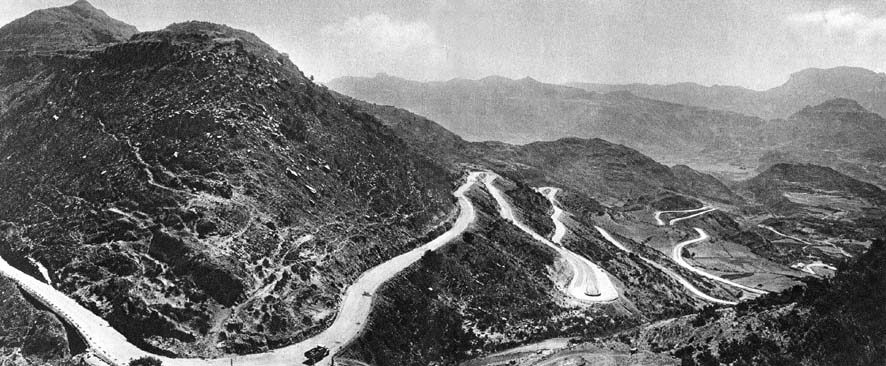

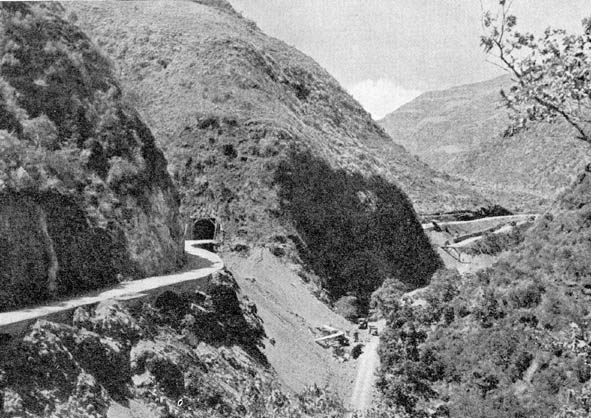

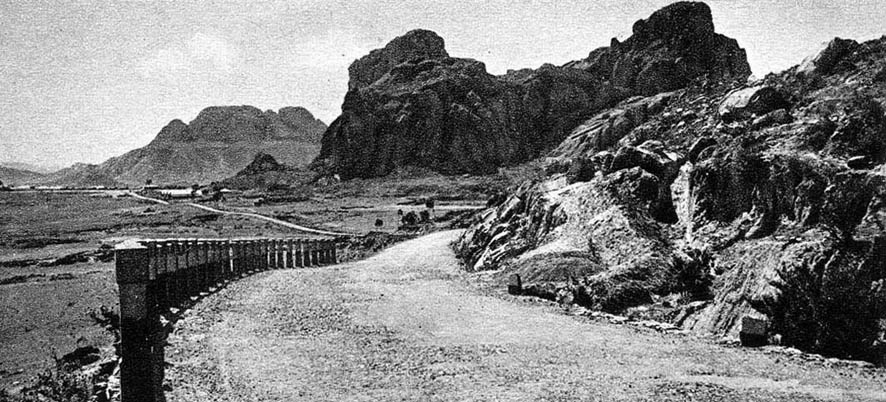

Non erano passati 12 mesi dall’inizio dei lavori che furono festeggiati i primi 2000 km di strade costruite dall’Italia in Africa Orientale: un risultato eccellente che suscitò meraviglia nella stampa mondiale. Per la strada Asmara-Massaua , una delle più ardue da realizzare, fu deciso di farla scorrere nei pressi della ferrovia già in funzione sia per il tracciato già individuato che per il grande apporto logistico che la strada ferrata poteva offrire. La ferrovia a scartamento ridotto, aveva curve molto strette e pendenze molto elevate. In soli 55 km doveva superare un dislivello di 1800 metri per raggiungere Asmara; il tracciato difficile, il binario stretto e le stazioni distanti fra loro non consentivano una potenzialità elevata, per cui l’apporto massimo di trasporto che poteva dare la ferrovia era di 250 tonnellate di merci al giorno. Era una cifra irrisoria in confronto alle 3500 tonnellate di materiali che le navi scaricavano giornalmente a Massaua, e che si ammassavano nelle banchine del porto fino a raggiungere punte di 6000- 7000 tonnellate al giorno. La strada quindi diventò una necessità impellente dando possibilità agli autocarri di trasportare fino a 67 volte l’apporto massimo della ferrovia.

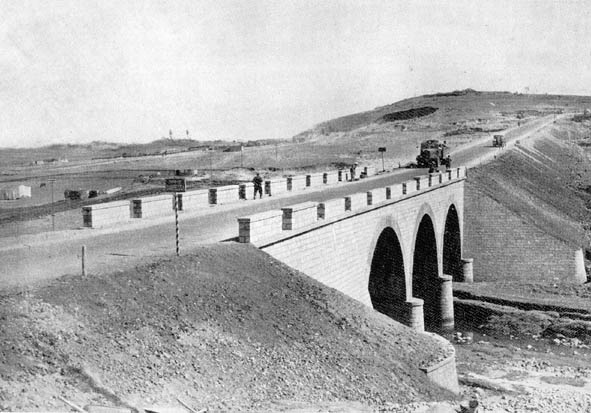

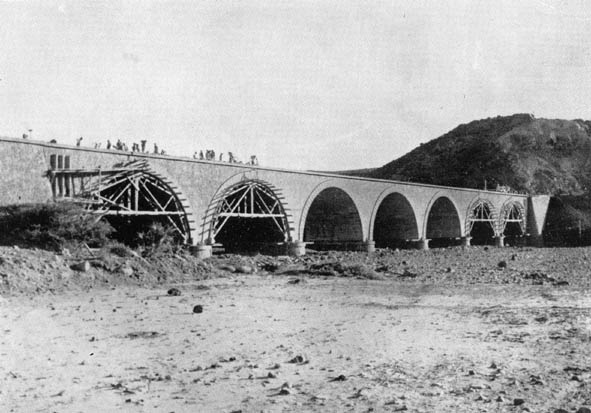

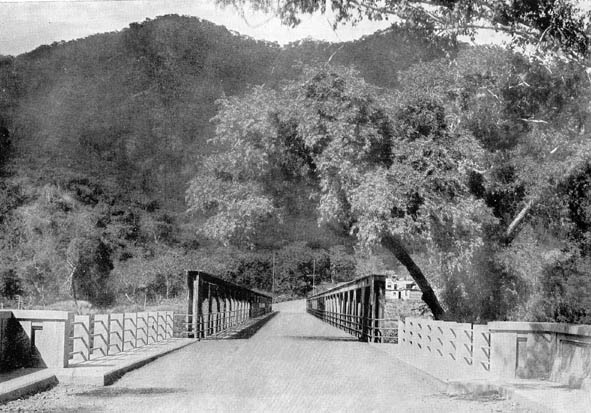

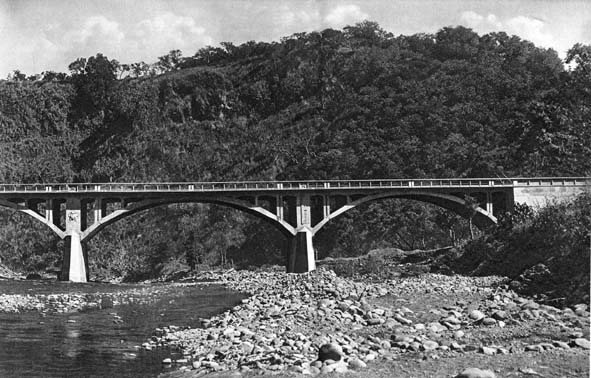

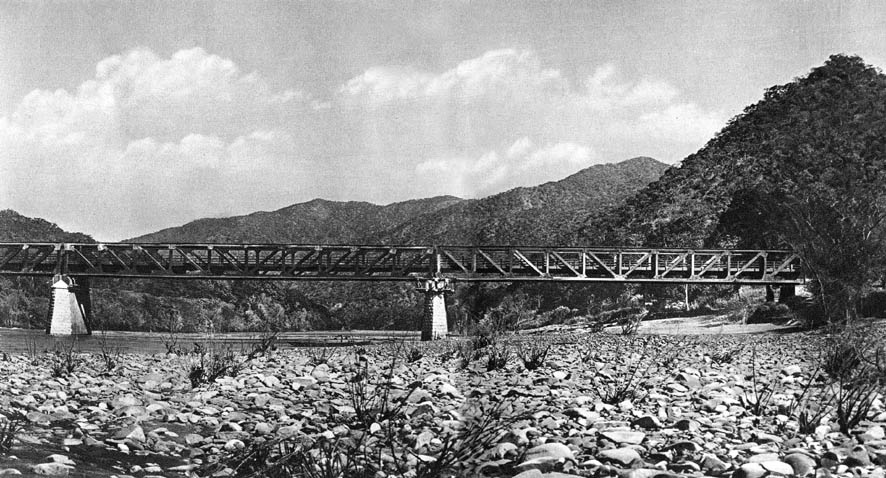

Possiamo dire tranquillamente che l’Italia non badò a spese per costruire una rete stradale diffusa ed efficiente. Veniva in pratica trasportato tutto dall’Italia: ferro, legno, cemento, attrezzi, macchinari riempivano le stive delle navi che poi scaricavano nei moli di Massaua un’enorme quantità di materiali che in seguito dovevano raggiungere i cantieri sparsi per tutto il Corno. Ciò che desta ancora oggi meraviglia è la perfetta organizzazione che riusciva non solo a mantenere sempre attivi tutti i cantieri, ma che fu capace di armonizzare l’intervento umano, riuscendo a far convivere e lavorare bianchi e neri senza distinzioni, mantenendo sempre un clima ideale per procedere speditamente nei lavori. Le cifre e i tempi di realizzazione di allora indicano ritmi di costruzione davvero ottimali che non è facile riscontrare oggi dove l’impiego di moderni macchinari permette esecuzioni rapide, impensabili nell’immediato dopoguerra. Un’altra osservazione importante che consente oggi di valutare la qualità del lavoro di allora è che molte delle grandi opere realizzate per superare le serie barriere naturali che l’ambiente africano del Corno poneva in tutti i percorsi stradali (ponti, gallerie, terrapieni, tourniquet e tanti altri), sono ancora, a distanza di oltre 70 anni, in uso, superando le più rosee previsioni e sfidando chiunque abbia mai pensato di poter fare meglio (Esempi: il ponte in cemento di Dogali in Eritrea, il ponte in ferro sul Mareb al confine con l’Etiopia, la galleria Mussolini sul Tarmabèr, ecc.)

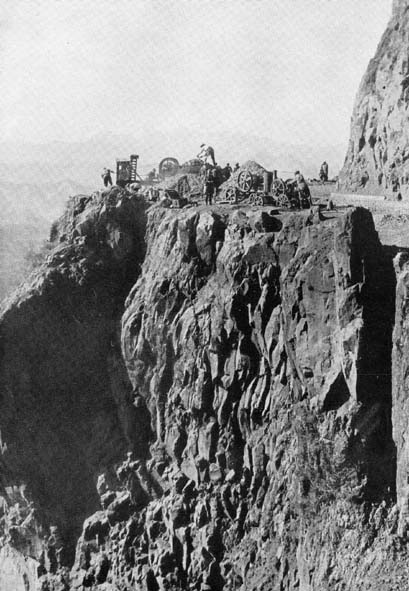

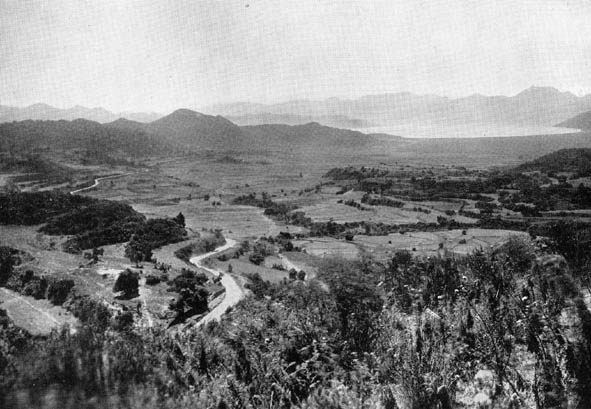

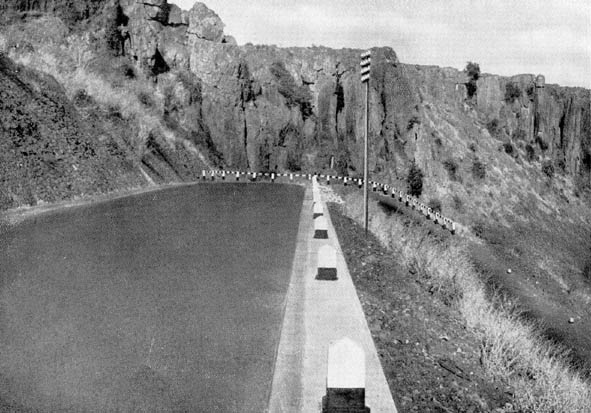

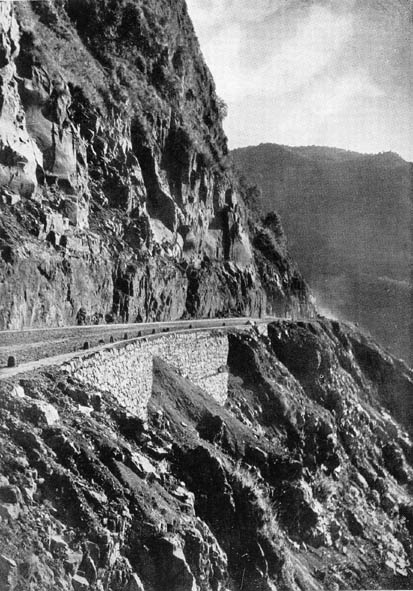

Un’altra dimostrazione lampante delle capacità imprenditoriali e organizzative del lavoro italiano nella realizzazione delle strade nel Corno d’Africa è la carrozzabile Massaua-Nefasit-(Decamerè)-Asmara completata nell’Ottobre del 1937; l’AASS aveva incontrato difficoltà di ogni genere, compresa quella di mantenere la transitabilità durante i lavori. Il piano viabile della strada era largo 6 metri con banchine di un metro, la pendenza massima era del 6.50 % con curve di raggio minimo di 30 metri. Gli ultimi 25 chilometri prima di Asmara superavano un dislivello di 1200 metri e furono realizzati nei fianchi delle montagne scolpite con tonnellate di dinamite. Oggi è cambiato il manto stradale, ma il tracciato è sempre quello. Contemporaneamente alla realizzazione della Massaua-Asmara furono costruite strade trasversali per la maggior parte dirette a Sud: Decamerè-Seganeiti-Adi Caiè-Senafè, Asmara-Decamerè, Asmara-Adi Ugri- Adi Quala-Axum, Decamerè- Adi Caiè- Coaito-Mai Aini-Attesà.

Nello stesso biennio in Somalia venivano realizzate due grandi arterie stradali: la Mogadiscio-Bulu Burti-Belet Uen-Mustahil che correva nella valle dello Uebi Scebeli e la Mogadiscio-Bur Accaba-Baidoa-Dolo. Enormi furono le difficoltà per realizzare queste due importanti vie dovute alla assoluta mancanza di pietrame per massicciata: fu indispensabile allestire una lunga ferrovia di servizio per il trasporto.

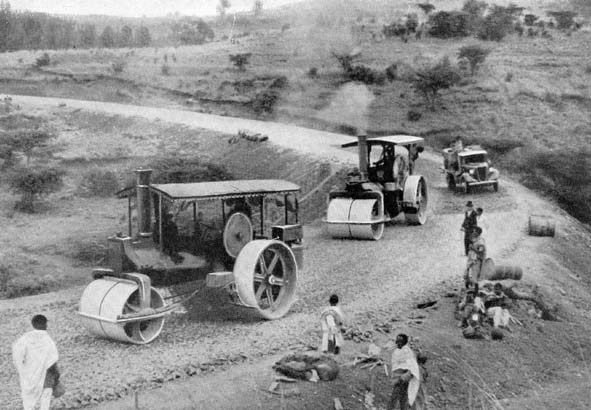

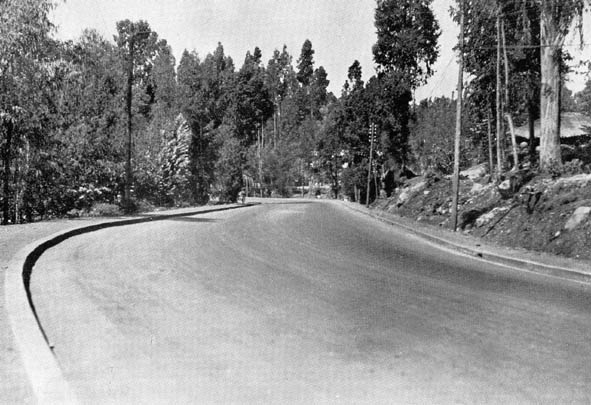

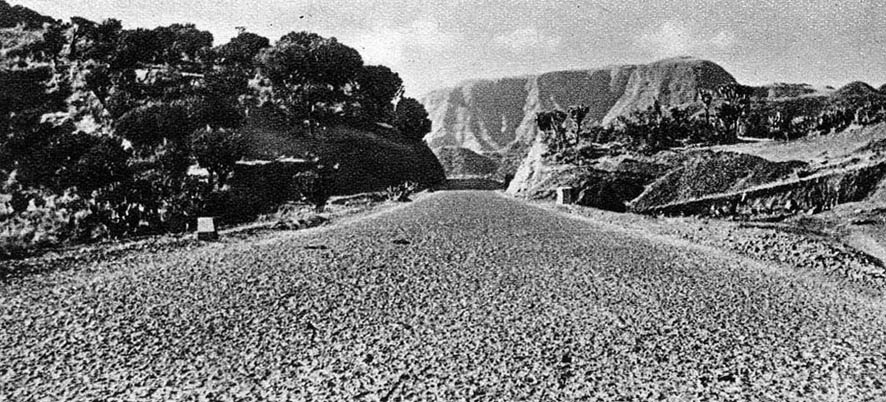

Tutte queste strade furono costruite a tempo di un fantastico record se si tiene presente che il governo italiano aveva stabilito che tutte le strade principali del Corno dovevano essere bitumate, caratteristica che rispondeva alle moderne esigenze del traffico a ruota gommata e contribuiva notevolmente alla regolarità della marcia e alla conservazione e durata dei mezzi di trasporto che vi transitavano. Per la costruzione furono adottate tecniche che l’ AASS aveva sperimentato nelle strade italiane e che vennero adattate per le strade del Corno; la bitumatura consentiva di tenere il piano viabile sempre in perfette condizioni senza intralci alla circolazione, riducendo al minimo gli interventi e le spese di manutenzione. Secondo i tecnici di allora, asfaltare le strade in Abissinia era una necessità costruttiva giacché il basalto, roccia dominante sull’altipiano e sulle pendici, forniva un pietrisco resistentissimo ma che non si modellava sotto l’azione dei rulli compressori e quindi non si aggregava né si consolidava; ne conseguiva che le strade semplicemente inghiaiate e non asfaltate richiedevano una manutenzione accuratissima senza la quale in breve tempo si formavano sul piano stradale profondi solchi che di fatto intaccavano la struttura della strada stessa, lasciando penetrare l’acqua fino al terreno naturale trasformando le strade in piste difficilmente transitabili. Di fatto quindi la bitumatura non solo preservava il piano stradale, ma in pratica permetteva un traffico sostenuto anche durante la stagione delle piogge.

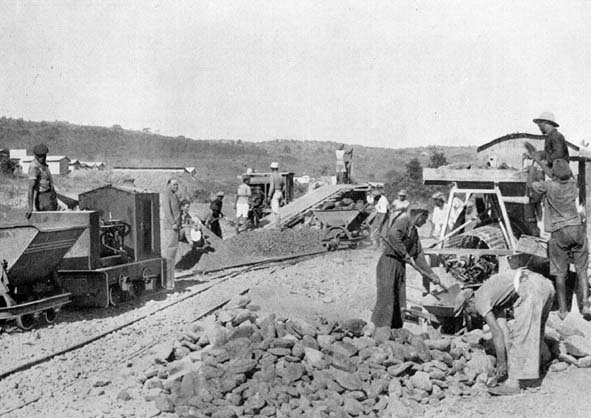

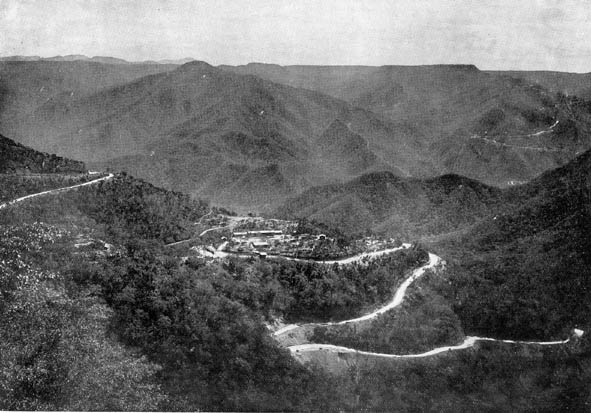

Quando i cantieri furono completamente attivi, gli operai italiani erano diventati 60.000, mentre non si hanno dati certi sul numero degli operai indigeni, ma si pensa che dovevano essere almeno il doppio. I cantieri, man mano che i lavori procedevano, dovevano spostarsi, e ciò richiedeva uno sforzo notevole specie per i servizi logistici. Dovere spostare, alloggiare, nutrire e assistere un così gran numero di persone richiedeva prima di tutto competenza e poi manodopera specializzata. I primi cantieri erano delle tendopoli, mentre in seguito gli alloggiamenti furono fatti in baracche di legno e lamiera che venivano montate e smontate in continuazione. Il lettino da campo, il sacco a pelo sull’altipiano, e la tenda divennero compagni inseparabili di chi procedeva nella costruzione delle strade. Per i rifornimenti non si poteva fare assegnazione su risorse locali in quanto i villaggi e i paesi che si trovavano vicino ai tracciati stradali non avevano mai risorse sufficienti ai bisogni dei cantieri. Non c’era altra possibilità se non rifornire dall’Asmara direttamente i luoghi di lavoro: trasportare tutto quello che necessitava in continuazione e senza possibilità di fallire mai un rifornimento, pena mancanza di nutrire o soccorrere così tanta gente. I rifornimenti erano difficili specie nella stagione delle piogge, quando fu gioco forza ricorrere all’aviazione; furono costruiti a tempo di record piccoli aeroporti dove senza sosta velivoli militari provvedevano a scaricare tonnellate e tonnellate di ogni bene. I costi di realizzazione andarono alle stelle. Ormai lo Stato italiano c’era dentro fino al collo e non fu presa in considerazione una riduzione del progetto stradale. Si andò avanti lo stesso malgrado il prezzo in denaro diventasse sempre più consistente. Con l’andare del tempo i cantieri divennero borghi pittoreschi che gli operai si sforzavano di rendere il più possibile vivibili. Cucine, magazzini, forni, spacci, infermerie, uffici postali, cappelle, nonché campi per giocare a bocce e al pallone diventarono indispensabili per poter tenere alto il morale degli operai. Dirigenti e operai , improvvisati architetti, facevano a gara per realizzare la migliore topografia e la sistemazione più pittoresca dei vari campi.

In ogni caso la vita dei lavoratori che operavano nei cantieri era senza dubbio piuttosto dura; erano necessari muscoli di ferro, un cuore resistente e polmoni sani, ma soprattutto voglia di lavorare: il lavoro a 2500 m o 3000 m di quota o alle temperature elevatissime dei bassopiani è pesante, e l’isolamento vissuto nei cantieri, che durava in genere molti mesi, nonché il vitto costantemente uniforme, facevano sentire il desiderio di montare su una nave e tornarsene a casa. I casi di rimpatrio però erano rarissimi e per lo più dovuti a ragioni di salute; alla scadenza del contratto la maggior parte degli operai chiedeva di rimanere ancora al lavoro.

Vale la pena ricordare che le piste tracciate dal genio dell’esercito italiano durante le pregresse operazioni militari furono tutte utilizzate anche se profondamente modificate allargando 2-3 volte la base del piano stradale per permettere il doppio transito, sistemando i guadi, creando una massicciata di pietrisco, rivedendo le pendenze, le curve principali e tutto il piano viabile. Verso l’autunno del 1938 gli ispettori ministeriali italiani che si recavano periodicamente nel Corno per verificare come veniva speso il denaro dei contribuenti, poterono constatare che erano stati costruiti 3500 chilometri di strade; alcune, come la Massaua-Asmara, erano dei gioielli architettonici che mostrano ancora oggi la loro arditezza e la loro eleganza.

L’Italia per raggiungere questi obiettivi inviò in Africa fiumi di denaro senza riuscire a ricavare un minimo di guadagno.

In effetti gli italiani che riuscirono a resistere alla sconfitta militare e politica della madre patria, rimasero nel Corno a lavorare, sfruttarono le infrastrutture costruite dal governo italiano e fra queste, in primo piano, le vie di comunicazione che di fatto e di diritto erano passate al governo etiopico, ma che permisero quello sviluppo industriale e commerciale che caratterizzò il periodo postbellico di quella regione: unico esempio fra tutte le ex colonie africane, nel Corno si poté sviluppare una collaborazione fra italiani e indigeni che incoraggiata dalla lungimiranza e intelligenza dell’imperatore Hailè Sellassiè, diede risultati eccellenti per un quarto di secolo.

Una nota simpatica è quella che riguarda il comportamento degli indigeni delle campagne attraversate dalle nuove strade; era di comune riscontro che, sia andassero a piedi, sia viaggiando a dorso di mulo, i nativi procedevano a lato delle vie, evitando di attraversarle e tanto meno di percorrerle; allorché interrogati sul perché di questo comportamento, rispondevano sempre che non sembrava loro giusto di intaccare la perfezione e la nettezza di una cosa così bella e che se lo avessero fatto sarebbero sicuramente incorsi nelle ire dei Ras che governavano le terre su cui scorrevano quei magnifici e misteriosi nastri di asfalto.

Le immagini in B/N sono tratte da:

– Giuseppe Cobolli Gigli, STRADE IMPERIALI, Mondadori Editore, Milano, Aprile 1938

– GLI ANNALI DELL’AFRICA ITALIANA N° 4, 1939, Mondadori Editore, Roma