Articolo già pubblicato in “Bollettino d’Archivio dell’Ufficio Storico della Marina Militare” , anno XXXI, 2017

SOMALIA, 26 NOVEMBRE 1896

Fu alto il tributo versato da appartenenti alla Regia Marina durante l’espansione in Africa Orientale, in territori occupati da popoli combattivi e ovviamente gelosi della propria indipendenza[1].

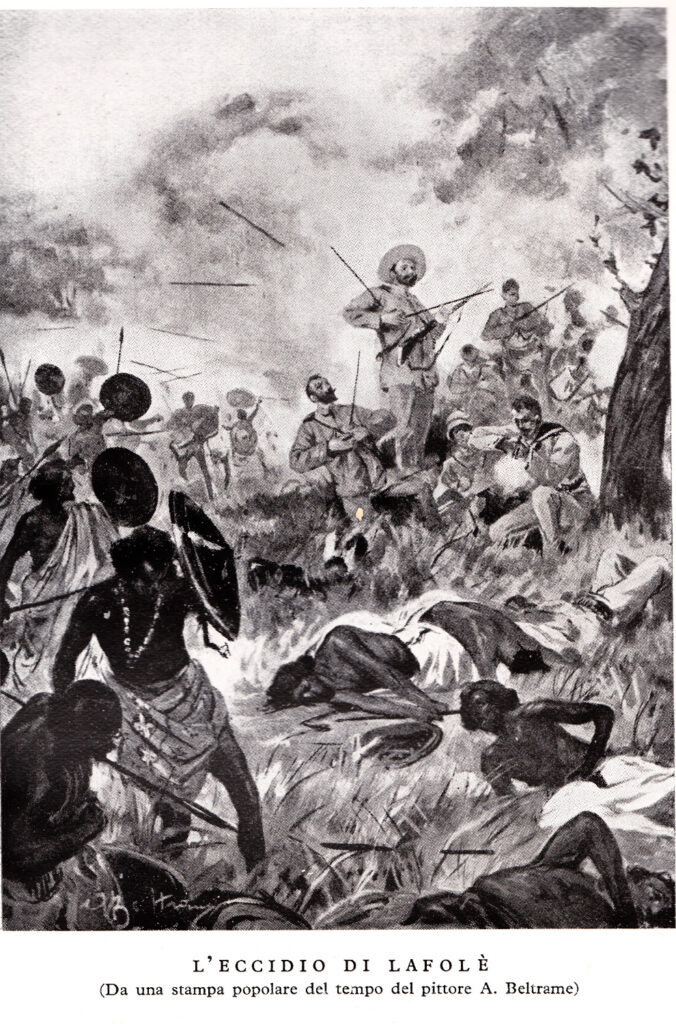

L’anno 1896 è legato nella memoria storica italiana al disastro di Adua; ma sul finire di quello stesso anno un altro grave episodio nel Corno d’Africa destò scalpore nell’ opinione pubblica, rinvigorendo le posizioni di quelli, parlamentari o semplici cittadini, che chiedevano una revisione della politica coloniale: il cosiddetto “eccidio di Lafolè”, in Somalia, che coinvolse molti appartenenti alla Regia Marina, oltre a civili ed ascari.

I PRIMI INSEDIAMENTI ITALIANI IN SOMALIA : UNA COLONIA COMMERCIALE

La Somalia, sul finire dell’Ottocento, era abitata prevalentemente da Galla[2] (che a quanto pare si erano imposti in epoca imprecisata sulle tribù di ceppo Bantu che precedentemente occupavano la valle del Giuba) e da Somali, anch’essi, come i Galla, di tipo cuscitico, che si erano imposti sui Galla verso la metà del sec. XIX; durante le lunghe guerre per ricacciare i Galla verso Sud-Ovest, fino alla valle del Tana (nell’attuale Kenya) le varie tribù e cabile[3] somale si erano spesso combattute sanguinosamente tra loro per impadronirsi delle terre migliori, incrementando così una rete di faide che complicò i già difficili rapporti tribali. A questi due gruppi si aggiungeva una buona percentuale di popolazioni arabe, giunte in seguito all’intenso traffico di merci che a bordo di dhow (i tipici velieri) venivano scambiate tra le coste del golfo Persico sfruttando la regolarità dei monsoni. Furono gli Arabi a diffondere tra le popolazioni il credo islamico sunnita e a dare un primo impulso allo sviluppo di Mogadiscio (impulso poi spento per le continue infiltrazioni di tribù somale, che nel sec. XVIII occuparono definitivamente la città, la quale decadde). L’Islam, e la conseguente predicazione della guerra all’infedele, venne assimilato profondamente da queste popolazioni (da notare che Mohamed Ben Abdullah, il cosiddetto Mad Mullah, cioè Mullah il Pazzo[4], ovvero il Sayed, il Santo, secondo i Somali, che diede tanto filo da torcere agli Inglesi, era appunto nato nella Somalia allora inglese e poi italiana, a Bohotle).

Queste popolazioni bellicose, ostili fra loro e verso gli stranieri, impedirono a lungo i tentativi operati da Stati europei (Portogallo, Inghilterra) di insediarsi sulle coste. Anche l’Egitto, quando, dopo avere esteso il proprio dominio su Aden (1871-75), dichiarò nominalmente il proprio possesso della costa somala e tentò di impiantare presidi a Brava e a Chisimaio, venne respinto. A fine Ottocento, il governo islamico di Zanzibar aveva guarnigioni lungo la costa, chiamata Benadir, alla quale dall’interno pervenivano avorio e schiavi. I principali gruppi etnici del Benadir erano i Gheledi (Geledi[5]), gli Uadan (Wacdaan), i Biamal (Biyamaal) e i Mursada (Murursade). In particolare Uadan e Biamal erano ferocemente avversi all’insediamento di “infedeli”; la lotta contro gli invasori era quindi motivata non da ragioni etniche, economiche, o altro, ma prevalentemente religiose.

A fine Ottocento, Sceik Ahmed Haij Mahhadi, integralista islamico che aveva lasciato Mogadiscio, dove era nato e a lungo vissuto, non sopportando la convivenza con gli infedeli, si era trasferito presso gli Uadan tra cui predicava attivamente la lotta religiosa, ottenendo largo seguito ed aizzando in particolare Hassan Hussein, uno dei capi più bellicosi.[6]

Questa rapidissimo cenno alla storia somala vuole solo ricordare la situazione di instabilità etnica e di aggressività che caratterizzava le tribù situate lungo le coste, in particolare nella zona del Benadir, oltre lo stretto di Bab El Mandeb ed a sud di capo Guardafui.

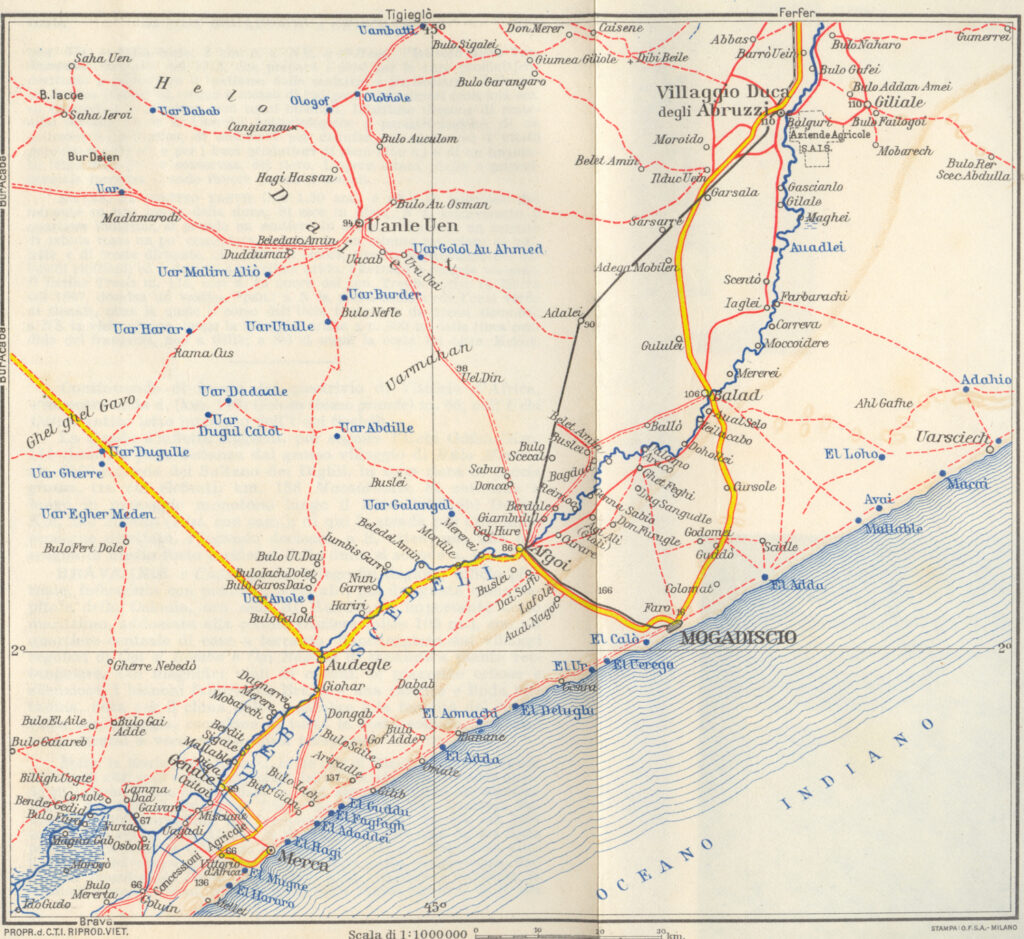

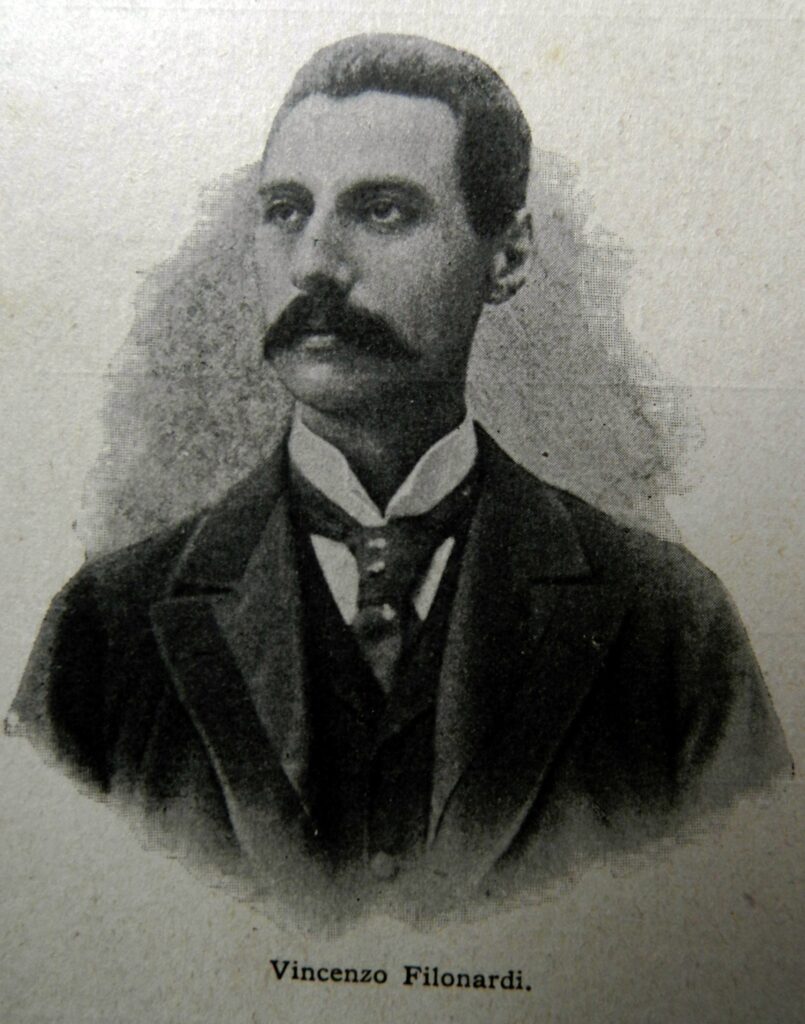

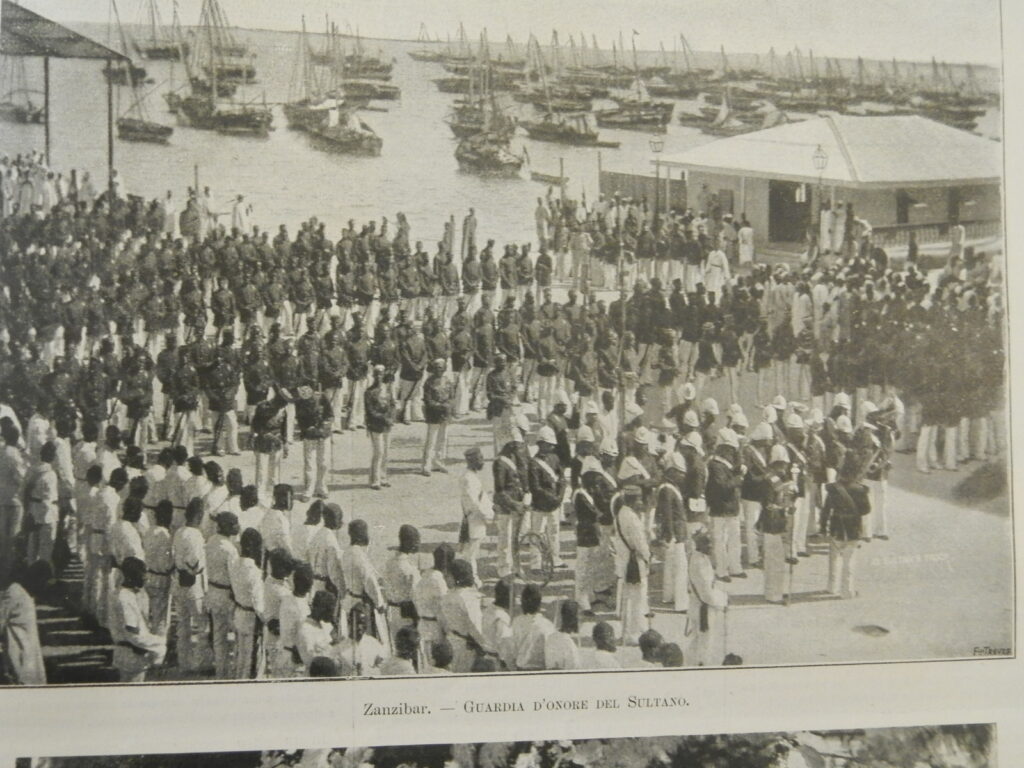

Tuttavia, la possibilità di incrementare i commerci attraverso il Golfo Persico nonché la posizione strategicamente interessante delle coste che fronteggiavano l’ Oceano Indiano, rendevano appetibili queste zone. Basti pensare che “Benadir”, plurale di “bender”, ha in somalo il significato di “porti” (o meglio “scali”, cioè non di porti protetti ed attrezzati) e, per estensione, di luoghi frequentati dai dhow dei commercianti, quindi “mercati”. Le potenze europee, in particolare Germania e Gran Bretagna, puntavano gli occhi all’occupazione di alcuni porti e territori, proprio mentre la rampante borghesia italiana, soprattutto lombarda, appoggiava la nascente politica di espansionismo dei governi della sinistra. Nell’aprile 1885, una volta occupata stabilmente Massaua, venne inviato l’avviso Barbarigo, al comando del cap. freg. Matteo Fecarotta, per prendere contatti con il sultano di Zanzibar[7], che, in quanto erede dei sultani arabi omaniti, era sovrano di queste coste, tanto da avere posto alcuni presidi a Mogadiscio (Mogdishu), Merca , Brava (o Barawa), Chisimaio e Uarscec ( o Uarsceich, o anche Warsceic o altre trascrizioni simili), nel Benadir. A bordo si trovava il Capitano Antonio Cecchi[8], il quale in base alle sue precedenti esperienze in Africa orientale era stato incaricato di trattare col sultano un accordo commerciale che andò a buon fine. A Zanzibar, il Barbarigo, prima nave da guerra italiana vista in quel porto, volle impressionare sparando 21 colpi, ma, come riferisce lo stesso Cecchi in un rapporto al Ministero degli Esteri[9], l’italico orgoglio venne bruscamente raggelato quando il comandante di un bastimento da guerra locale, il Glasgow, che voleva cortesemente ricambiare gli onori, dovette chiedere in prestito un tricolore per poterlo issare a prua, dato che ancora la nostra bandiera mancava alla collezione delle insegne europee …. A Zanzibar gli italiani si incontrano con il commerciante ed uomo d’affari Vincenzo Filonardi, unico compatriota residente in loco.

Mentre si avviano le lente trattative commerciali, il Barbarigo si reca a visitare le coste dell’ attuale Kenya, da Lamu verso nord, fino alla foce del Giuba, per indagarne, senza grossi risultati (gli indigeni non avevano la tecnologia per costruire imbarcazioni in grado di risalire il fiume e non potevano quindi dare informazioni esaurienti) le condizioni di navigabilità e l’utilizzo come via di comunicazione verso l’interno, cioè verso le regioni del Caffa, nella zona più fertile dell’altopiano etiopico. Tuttavia, per non irritare l’alleata Germania, la quale ha messo gli occhi su Chisimaio (che in un primo tempo il Sultano aveva offerto all’Italia), per il momento si soprassiede all’occupazione territoriale.

Questo primo accordo commerciale trattato da Cecchi fu poi seguito, nel 1889, da trattati con i sultani di Obbia (precedentemente sottomesso a Zanzibar[10]) e della Migiurtinia, a nord di Mogadiscio[11]. I due sultani, in cambio di un appannaggio annuo di 1800 talleri di Maria Teresa per la Migiurtinia, e di 1200[12] per Obbia, nonché della protezione (vecchio problema di quelle zone!) dalla pirateria, chiesero il protettorato italiano, poi esteso anche su alcuni tratti di costa del Benadir, ad eccezione delle città del sultano di Zanzibar, nel frattempo cadute sotto l’influenza inglese. A quel punto, come ricorderà il cap. freg. Giorgio Sorrentino in una sua relazione scritta pochi anni dopo, già l’ Italia esercitava la sua influenza su ampi tratti del territorio occupato dai Somali. Infatti “fin dal novembre 1889 […] in base ad accordi presi con l’ Inghilterra e la Germania erasi stabilito che la sfera d’influenza italiana si fosse estesa con una linea che partendo dal mare segue il corso del Giuba fino al 6° parallelo di latitudine nord; poi procede lungo quel parallelo fino al 35° meridiano est Greenwich e rimonta quindi questo meridiano fino al suo incontro col Nilo azzurro. Inoltre i trattati stipulati l’ 8 febbraio e il 17 aprile dello stesso anno coi Sultani Jusuf Ali di Obbia e Osman Mohamed di Alula misero sotto il nostro protettorato la costa situata fra il parallelo 2°e30’ latitudine Nord e il Capo Beduin ed assicurarono alla nostra influenza la rimanente costa fino a Bander Ziada. Cosicché tutta la costa che si estende dalla foce del Giuba al 49° meridiano est Greenwich deve considerarsi legittimamente come compresa nella nostra sfera di’influenza” [13].

Il 1° luglio 1890 un trattato anglo-tedesco assegna alla Gran Bretagna il controllo costiero da Witu (presso Lamu) al fiume Giuba, a nord del quale si trovano i presidi italiani. Accordi anglo-italiani prevedono che il Giuba segni il confine tra le due zone, e che entrambi gli Stati abbiano pari diritti di navigazione ed esplorazione del fiume.

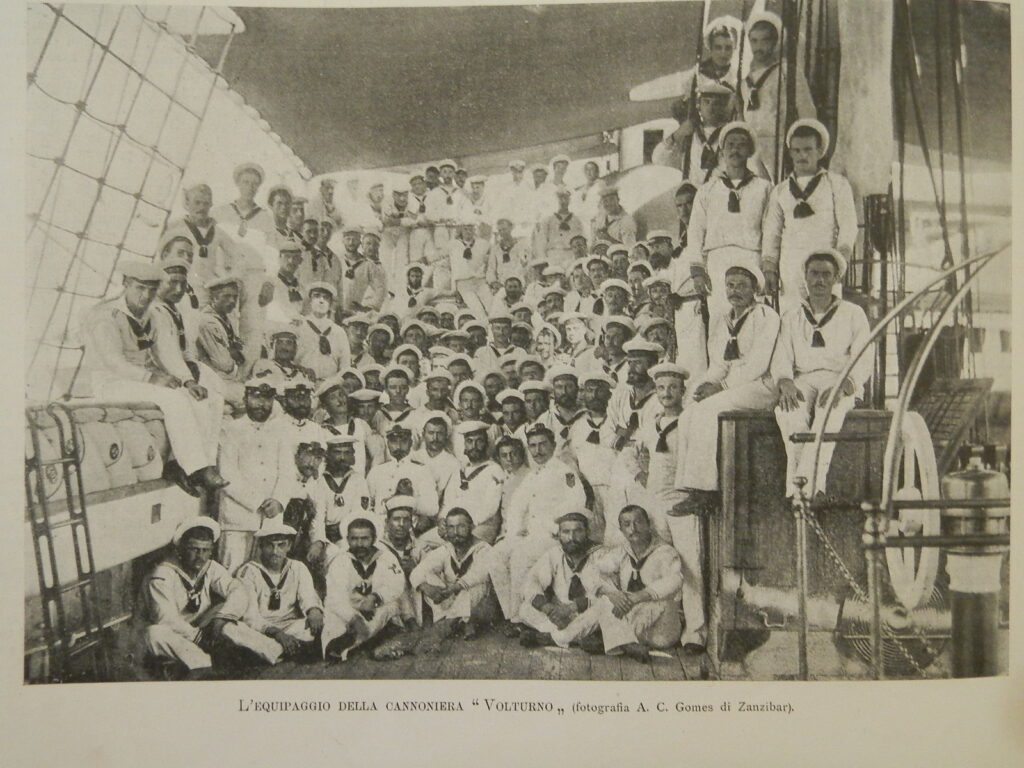

Nostre navi costeggiano il Benadir per rilevamenti idrografici e per rinsaldare le relazioni con i predetti sultani, nonché per tessere nuovi rapporti con le popolazioni locali. Volta[14], Volturno, Curtatone[15] frequentano i villaggi costieri, i cui capi sembrano particolarmente entusiasti di ricevere, oltre ai regali, il saluto a salve dai cannoni di bordo, tanto che spesso richiedono espressamente questo omaggio, e vengono accontentati; per non parlare dell’ entusiasmo quando, talvolta, in segno di festa e di cortesia viene utilizzato un proiettore per illuminare di notte le località o vengono sparati razzi.

POPOLAZIONI OSTILI

Però, anche se i doni venivano accettati, questo non significava che la protezione degli stranieri incontrasse facilmente il favore dei locali, che anzi talvolta rifiutarono con aperta ostilità ogni contatto. E’ il caso del Volta, che dopo una tappa ad Aden viene incaricato di rimpatriare toccando gli scali del Benadir per mostrar bandiera in quelle zone, abitate da Bimal, bellicosi e ostili agli stranieri. A Uarsceic, a nord di Mogadiscio, il 24 aprile 1890 si verifica un gravissimo atto di ostilità. Viene filata una barca a vapore con a bordo, insieme ad alcuni marinai, il s.ten.vasc. Carlo Zavagli, il sottonocchiere Angelo Bartolucci e un interprete, che scendono a riva per incontrare i capi locali ed invitarli a bordo a ricevere alcuni doni. Dopo pochi passi sulla spiaggia il gruppetto viene improvvisamente assalito da indigeni armati. Riescono a ritirarsi verso l’ imbarcazione, ma Zavagli, già ferito, viene raggiunto da un colpo decisivo di giavellotto alla carotide[16]. Anche un marinaio, Angelo Bertorello, gravemente ferito da un colpo di fucile, non sopravvive più di un giorno. Il comandante del Volta, cap. freg. Giuseppe Amari, ordina un bombardamento del villaggio, ma con scarsi risultati.[17]

Tuttavia, il Governo italiano (all’epoca guidato da Francesco Crispi, notoriamente favorevole all’ insediamento di colonie), nonostante questo incidente, sembra ben deciso a proseguire nella ricerca di una base costiera; viene individuata una località dotata di due discreti ancoraggi, Ataleh[18], a circa 150 km a NE di Mogadiscio, ad alcune decine di chilometri da Uarsceic. Con l’ intercessione del solito sultano di Zanzibar, che ha nel frattempo stretto ulteriormente i rapporti con l’ Italia, Filonardi, già console a Zanzibar, prende possesso, il 14 marzo 1891, di Ataleh, che viene subito ribattezzata, evidentemente per assonanza col nome locale, Itala. Gli accordi (cioè, in buona sostanza, il pagamento) per la presa di possesso vengono però presi con capi tribali dell’interno, non con gli indigeni della costa. Quando questi vedono che la piccola guarnigione di arabi[19] che Filonardi ha assoldato a protezione del nuovo insediamento sta organizzandosi in maniera stabile, l’ostilità si fa palpabile, e l’aghida, cioè il comandante delle truppe arabe, sta all’erta. Finché un giorno , probabilmente innervosito da un sospetto andirivieni di somali, ha la mala pensata di arrestarne tre dei più autorevoli.

Otto giorni dopo, il 25 maggio, verso le 3 antimeridiane, in una notte senza luna e piovosa, mentre una trentina dei 50 arabi della guarnigione erano fuori in perlustrazione, la guarnigione fu assalita. Fu una strage, anche perché l’intervento dall’esterno dei soldati in perlustrazione rientrati al rumore dell’attacco provocò alcuni caduti per “fuoco amico”: caddero 4 arabi e due muratori, ben 45 (pare) i morti somali, seguiti da altri 37 per ferite[20]. A quanto pare, la lezione, almeno per il momento, servì, e la guarnigione non venne più molestata, anche perché i locali capirono che avere un luogo dove poter scambiare i loro prodotti (tessuti,stuoie, dura[21], datteri), senza essere costretti ad andare fino a Mogadiscio, poteva essere vantaggioso. Non solo, ma entro l’anno si conclusero le pratiche per ottenere ulteriori ancoraggi in altre città.

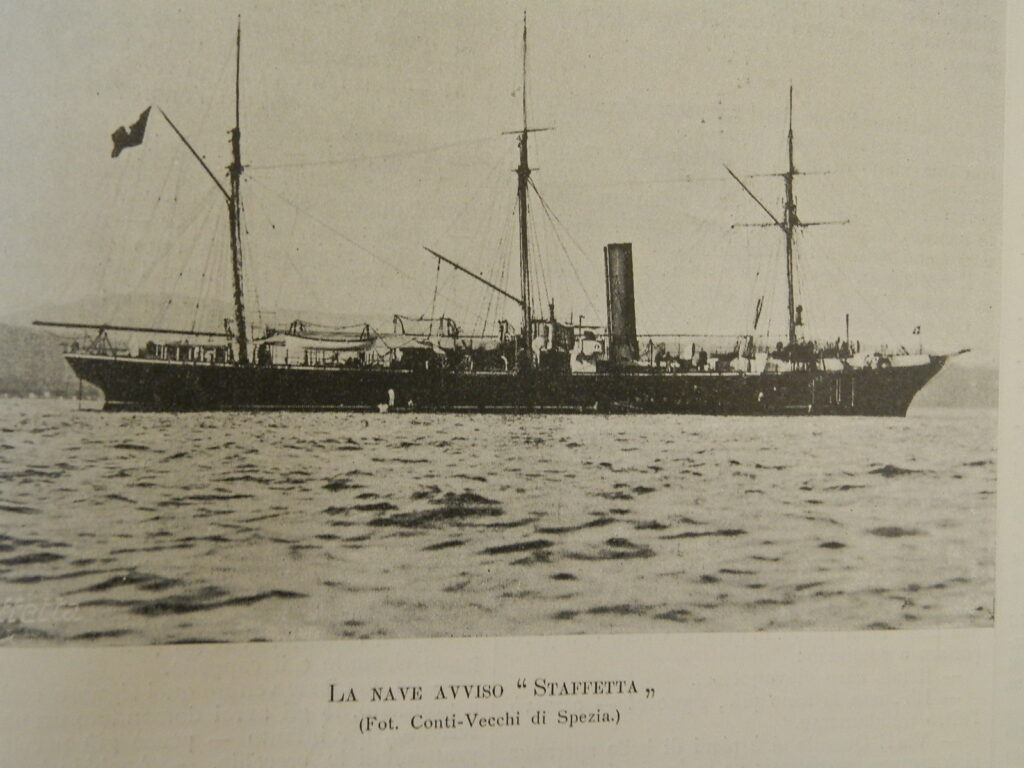

Venne inviato lo Staffetta[22] al comando del cap. freg. Giorgio Sorrentino, che nei primi mesi del 1892, con l’appoggio di lettere raccomandatizie del sultano di Zanzibar, sbarcò, ben accolto, a Brava, Merca, Mogadiscio, Obbia, Alula. Non si trattava di occupazioni territoriali, ma di una sorta di protettorato, ottenuto col consenso dei capi locali. Il 12 agosto 1892 veniva firmata col sultano di Zanzibar la convenzione per la cessione dell’ amministrazione di Mogadiscio, Merca, Brava e Uarsceic, che vennero affittate per 25 anni, rinnovabili per altri 25, a un canone annuo di 160000 rupie, poi ridotte a 120000[23]. Il territorio pertinente si estendeva per un raggio di 10 miglia inglesi per i tre primi porti, di solo 5 per Uarsceic; si trattava rispettivamente di 16 e 8 chilometri circa[24]. E’ un dato interessante per la nostra trattazione.

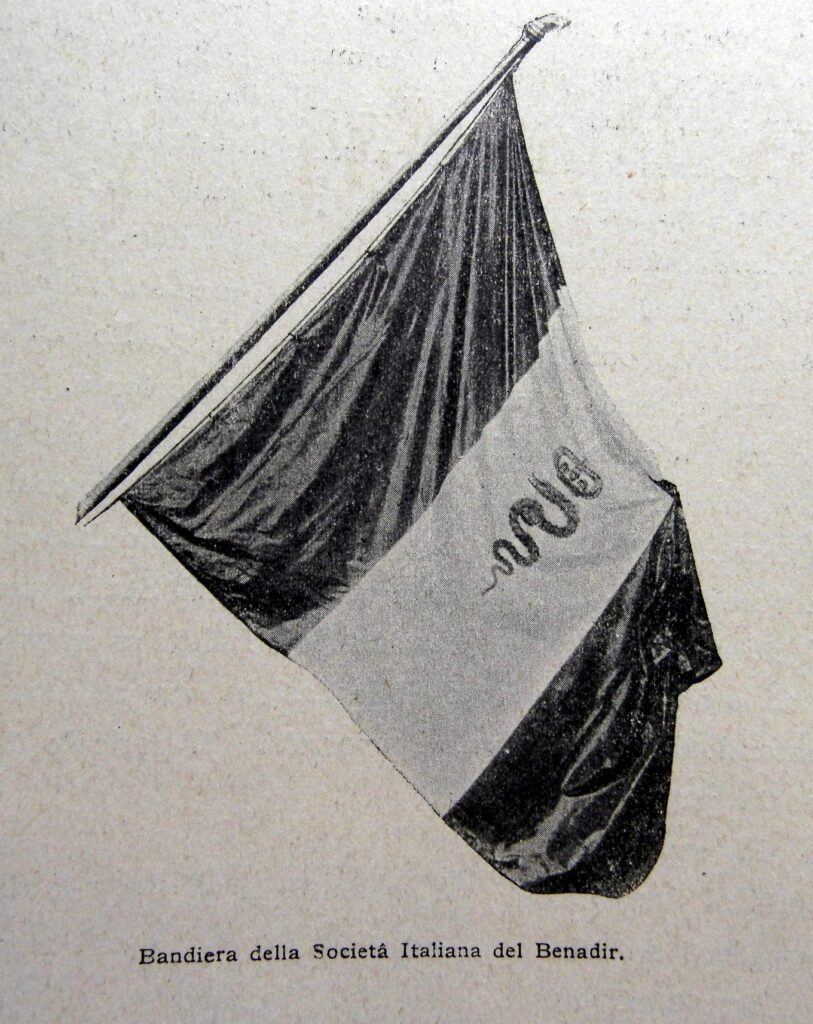

L’affitto di tali stazioni venne dal Governo italiano subappaltato per tre anni alla Società Filonardi, creata a Zanzibar fin dal 1884 dal commerciante romano Vincenzo Filonardi, che si impegnava all’amministrazione del Benadir, dietro rimborso da parte del Governo del canone da versare al Sultano.

Da notare che dunque la Somalia non era propriamente colonia, cioè non era stata occupata militarmente né amministrativamente, ma parte (nel Sud-Est, cioè nel Benadir) comprendeva alcuni attracchi in affitto, parte (il nord, cioè Obbia e la Migiurtinia) protettorato. I presìdi italiani erano esclusivamente in alcune città, e con scopi commerciali.

Non era però un buon momento per insediarsi nel Benadir: negli ultimi anni, malattie ed epidemie sia tra il bestiame che tra gli abitanti avevano ridotto le popolazioni alla miseria e alla fame; a questo si aggiungeva l’ ostilità dei locali sia verso forme di autorità in genere (dato anche il disastroso ed arbitrario atteggiamento della precedente amministrazione zanzibarita) che verso gli europei.

Tra le principali ragioni che rendevano gli italiani, e gli europei in genere, invisi alle popolazioni locali era il timore che i nuovi arrivati volessero abolire la schiavitù, base dell’economia locale[25]. Vale la pena di ricordare che la schiavitù in quelle zone non aveva il carattere predatorio ed oppressivo che abitualmente vi colleghiamo. “La schiavitù fu una cosa orribile solo in mano ai popoli civili ed evoluti”, polemizzava Giuseppe Piazza nel 1913. Gli schiavi non erano preda di guerra, ma acquistati su base commerciale, e pagati a caro prezzo, il che li rendeva un investimento di capitale da curare; avevano forme istituzionalizzate di tutela e di protezione[26]. Anche dal punto di vista religioso, il Corano, che pure accetta la schiavitù, con esclusione dei correligionari, specifica che l’uguaglianza di tutti gli uomini di fronte a Dio implica doveri precisi verso gli schiavi, tanto che il diritto civile e penale islamico articola minuziosamente l’istituto della schiavitù, che a fine Ottocento era alla base dell’agricoltura e della produzione del mondo somalo, ed arabo in generale. Ovvio che la minaccia di sovvertimento economico e sociale aizzasse i già turbolenti e sospettosi indigeni.

Anche la Gran Bretagna , a sud del Giuba, aveva problemi a trattare con i locali, e frequenti erano gli atti violenti contro amministratori e milizie inglesi, aggravati da episodi di ammutinamento tra le guarnigioni arabe. In particolare, fu un italiano, il ten.vasc. conte Giovanni Lovatelli, a collaborare con i britannici nell’agosto 1893: Lovatelli si trovava a Chisimayo, alle foci del Giuba, in attesa di compiere un viaggio conoscitivo lungo il fiume con il battello a vapore Kenia , quando il 18 agosto si verificò un ammutinamento dei militari della guarnigione araba, uniti ai somali. Lovatelli spontaneamente collaborò con l’amministratore britannico della IBEAC[27], R.G. Farrant, per respingere l’attacco. Arrivò a rinforzo, il 23 agosto, l’HMS Blanche: con l’appoggio di Lovatelli, si riuscì a recuperare il Kenia ormeggiato nel Giuba, liberando i britannici rimasti prigionieri ed isolati a bordo, ed ad attuare alcune operazioni di ritorsione su villaggi dei dintorni, sia in zona britannica che a nord del Giuba, su un villaggio in zona italiana. Per la sua collaborazione, il ten. vasc. Lovatelli ricevette M.A.V.M. dal Regno d’Italia, e fu insignito dell’ Ordine di San Michele e San Giorgio dall’ Impero britannico.

C’era parecchio fermento quell’anno tra le tribù indigene. Lo dimostra anche l’attacco subito dal ten. vasc. Maurizio Talmone[28], dello Staffetta, ucciso a sorpresa l’ 11 ottobre 1893 da un somalo della tribù Bimal a Merca, subito dopo la cerimonia di consegna della città da parte dei rappresentanti del Sultano di Zanzibar alla compagnia Filonardi; il fatto si sviluppò in modo simile a quanto era successo al s.ten.vasc. Zavagli: mentre, dopo avere visitato il paese e essersi incontrato con i notabili, stava per reimbarcarsi, venne colpito alle spalle da un colpo di coltello. L’aggressore venne prontamente abbattuto da un paio degli ascari di scorta. Il giorno seguente, come già era avvenuto l’altra volta, si effettuò il bombardamento della parte somala di Merca e dei villaggi Bimal dei dintorni, con 157 colpi che provocarono danni ingenti e almeno 21 morti (il numero esatto non poté essere appurato, data la fierezza dei locali, che “fieri e indomabili”, come li definisce lo stesso comandante dello Staffetta, cap.freg. Edoardo Incoronato, nascondevano i cadaveri pur di non dovere ammettere le perdite e la sconfitta). Con una certa ammirazione Incoronato annota che, quando due granate inesplose scoppiarono il giorno dopo tra le mani degli indigeni che cercavano di spostarle, alla sua domanda su quanti morti avessero causato gli venne alteramente data l’incredibile risposta: “Nessuno”. Una decina di capi somali, che ammettono di avere congiurato per impedire l’arrivo degli italiani, vengono arrestati. Il bombardamento di Merca, tuttavia, non è certo servito a calmare gli animi, tanto più che lo stesso Incoronato è perfettamente consapevole che l’assassino non era un suo abitante, e quindi viene chiaramente avvertito come una plateale forma di ingiustizia e di ritorsione senza ragione.

Anche a Uarsceic lo Staffetta viene accolto con ostilità: un somalo cerca di ferire un militare; si levano grida manifestamente anti-italiane. Gli agricoltori dei dintorni, abituali fornitori di viveri, non osano avvicinarsi all’abitato. La tensione nella zona, quindi, è alta, anche se a Brava e a Mogadiscio, dove i Bimal sono odiati, per reazione vengono accettati gli italiani con tranquillità. E’ indicativo il commento del comandante Incoronato: “Questa missione che mentre a prima vista e da lontano sembrò dovesse consistere in una semplice passeggiata di piacere, tra le accoglienze di popolazioni festanti, come da molti si credeva, si è invece tramutata in una difficile ed ardua impresa, direi quasi una campagna di guerra …”[29]

DALLA SOCIETA’ FILONARDI ALLA SOCIETA’ DEL BENADIR

La Società Filonardi cerca di porre rimedio a tale situazione; a Filonardi viene riconosciuta equità e saggezza nel trattare coi locali, che lo rendono complessivamente bene accetto; più di una volta restituisce ai padroni gli schiavi fuggitivi, il che viene apprezzato[30] “ Questo signore, col suo carattere uniforme e tranquillo, disposto alla tolleranza e alla benevolenza, imparziale fino allo scrupolo, buono, ma energico, profondo conoscitore delle qualità e dei difetti dei suoi amministrati, merita effettivamente la simpatia e la stima di cui è fatto segno” [31]lo loda il cap. vasc. Agostino Rebaudi comandante del Piemonte. A Filonardi si affianca, come interprete , assistente, consigliere, un arabo, Abu Baker Bin Aohod.

Ma gli affari non vanno come si deve: la Compagnia deve amministrare il Benadir, svilupparne i commerci e l’agricoltura, cercare di importare e rivendere prodotti italiani, occuparsi di opere di pubblica utilità, procurarsi soldati ed armi per garantirne la sicurezza, in cambio di una sovvenzione governativa annuale di 350.000 Lire (comprensiva del tributo al Sultano di Zanzibar) , più gli introiti doganali. La mancanza di capitali solidi ed abbondanti, nonché la difficoltà (ed impreparazione) nel gestire amministrativamente popolazioni così ostili, rese presto difficoltosa la gestione della colonia, tanto che Filonardi, che già nel 1893 aveva dato le dimissioni da console di Zanzibar (ed era stato sostituito da Antonio Cecchi) si vide infine revocare la concessione alla sua società: si rendeva necessario un intervento più incisivo, ma anche più dispendioso.

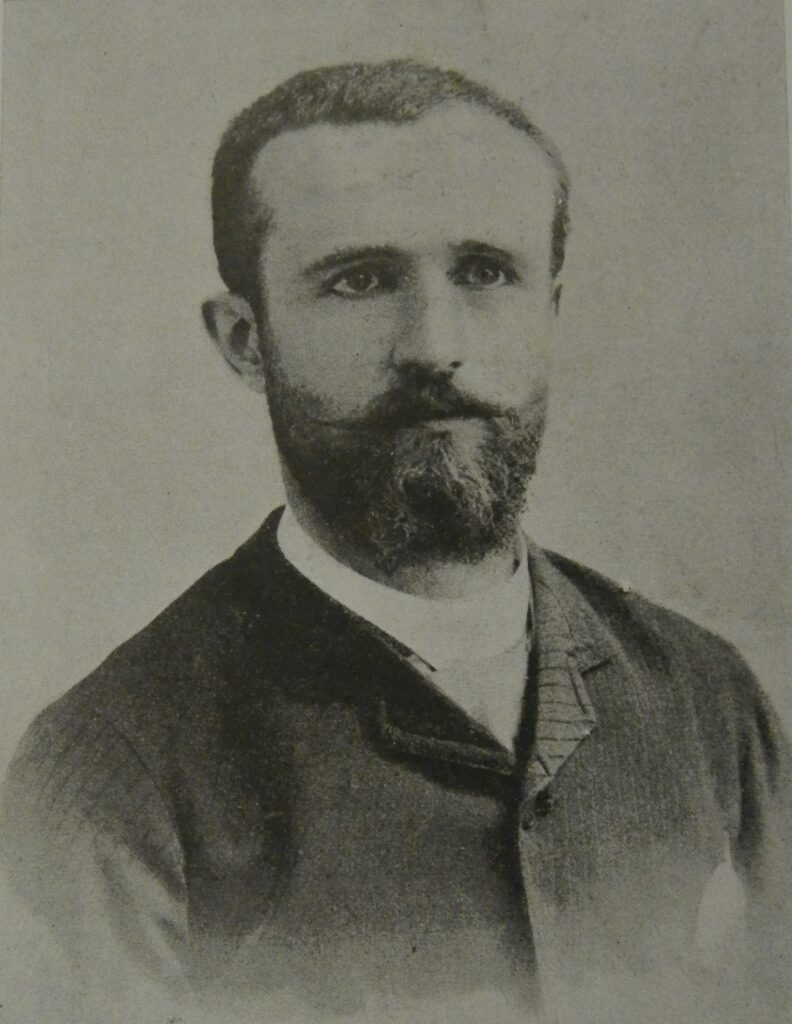

Nonostante lo scalpore creato dalle notizie sulla disfatta di Adua del 2 marzo 1896, che raffreddarono molti entusiasmi coloniali, venne creata, con il favore del Governo, la Società Commerciale Italiana del Benadir (emanazione della Banca Commerciale Italiana) costituita a Milano il 15 aprile1896. Ne facevano parte i nomi più illustri dell’ industria lombarda: Visconti di Modrone, Crespi, Bocconi, Turati, Erba, Pirelli, Vimercati, l’industriale cotoniero Giorgio Mylius, parente di Cecchi, ecc. Nell’attesa di approvazione di tale Società da parte del Parlamento, e dato che la nuova Società prima di insediarsi attendeva una stabilizzazione della situazione locale, la gestione della colonia venne provvisoriamente assunta dal Governo italiano, nella persona del Console italiano a Zanzibar, il Cap. Antonio Cecchi, che diventa quindi il primo governatore di Mogadiscio[32].

Arrivato a Mogadiscio il 15 novembre 1896 a bordo del Volturno, Cecchi trova una situazione critica: se Filonardi, rendendosi conto delle difficoltà in cui si è inguaiato avendo accettato la rappresentanza governativa, può accogliere la notizia del rientro in Italia con un certo sollievo[33], certo questo non avviene per il suo assistente, interprete e fac-totum Abu Baker, che vede sfumare la sua influenza e le sue prospettive.

Inoltre, i rapporti con le popolazioni locali sono sull’orlo del collasso, e non solo con i somali: a Lugh (Luuq), nell’entroterra, Bottego e Ferrandi[34] hanno creato un caposaldo trincerato, ma difeso da solo 90 fucili, e in quell’ottobre 1896 si sparge la voce che armati abissini stanno puntando contro Lugh. Date le difficoltà di stabilire improbabili confini territoriali in quelle zone, infatti, mentre per gli italiani Lugh è somala, gli abissini dell’etnia Amhara la considerano di loro proprietà, avendola occupata nel corso di una loro scorreria ( non si può non rilevare il secolare ripetersi di scontri di confine tra etiopici e somali, anche questo ancora di attualità ai giorni nostri). A questo si aggiungeva l’ euforia abissina dopo la vittoria riportata ad Adua il 1° marzo di quell’anno.

Per tali ragioni Cecchi, preoccupato forse per una possibile discesa degli Amhara fino alla costa, pensa bene di recarsi in visita dal sultano di Gheledi, lungo lo Uebi Scebeli, per concordare una possibile reazione comune nei confronti degli Amhara. Questa, almeno è l’ipotesi avanzata nella sua relazione[35] da Emilio Dulio, commissario a Mogadiscio, ma è ipotesi che lascia perplessi, data la distanza tra Lugh e la costa, tanto più che semmai gli Amhara avrebbero trovato più semplice discendere lungo la valle del Giuba, nella quale si trova Lugh, arrivando quindi a Chisimaio . Secondo la versione somala, fondata su alcuni storici americani[36] e divulgata via web[37], l’intenzione era invece una vera e propria spedizione tesa all’ espansione verso l’interno, dato che il sultano di Gheledi era favorevole ad un accomodamento con gli Italiani. Versione invero poco probabile, data l’esiguità della scorta militare, e parecchi altri elementi che, al contrario, indicano semmai una sgradevole faciloneria.. In un momento di transizione tra due compagnie commerciali, e con guarnigioni costiere ancora scarse, non era il caso di allargarsi verso l’interno; semmai, l’intenzione poteva essere quella di rafforzare con un incontro i rapporti di amicizia col il sultano di Gheledi (o dei Gheledi: nome di popolazione e di località coincidono).

Vuole inoltre compiere una missione esplorativa della sponda settentrionale dello Scebeli, per visionarne le coltivazioni. Era un progetto che aveva fin da settembre e di cui aveva parlato col c.te Mongiardini. Anche il comandante dello Staffetta, Ferdinando Maffei, che era in missione anche esplorativa (aveva recentemente visitato Meregh, a mezza costa tra Mogadiscio ed Obbia), aveva in programma di perlustrare lo Uebi-Scebeli. Già si sapeva che il sultano[38] del Gheledi si trovava in quei giorni fuori dalla sua sede, ed era sostituito dallo zio, che alle richieste degli italiani di visitarlo prende tempo. La tribù dei Gheledi era da due secoli[39] alleata con gli Uadan, ma in quegli anni, mentre gli Uadan, guidati dal già citato Ahmed Haij Mahhadi e da Hassan Hussein, erano fieri avversari di qualsiasi forma di invasione, il sultano di Gheledi era più disponibile alle trattative; questo provocava tensioni all’interno del sultanato, e forse per questo il sultano non si fa trovare e lo zio traccheggia. Ma Cecchi, convinto anche (nonostante i precedenti) del fatto che ormai le genti locali siano pacifiche ed amichevoli nei confronti degli italiani, decide comunque di organizzare quella che probabilmente considera poco più di una gita nei dintorni. Vero che riceve varie rassicurazioni, anche dagli europei residenti (come il signor Trevis[40], rappresentante della Soc. Filonardi), i quali gli garantiscono che gli abitanti di Mogadiscio sono di indole tranquilla, ma i numerosi e gravi episodi di ostilità precedenti avrebbero dovuto ricordare che in ogni caso le tribù insediate nei villaggi dell’entroterra e dei dintorni degli ancoraggi erano spesso ostili sia verso gli stranieri, sia verso gli abitanti dei centri principali.

Esce quindi da Mogadiscio il 25 novembre 1896 con un piccolo nucleo di compagni e con una scorta di una settantina di ascari. Lo accompagnano:

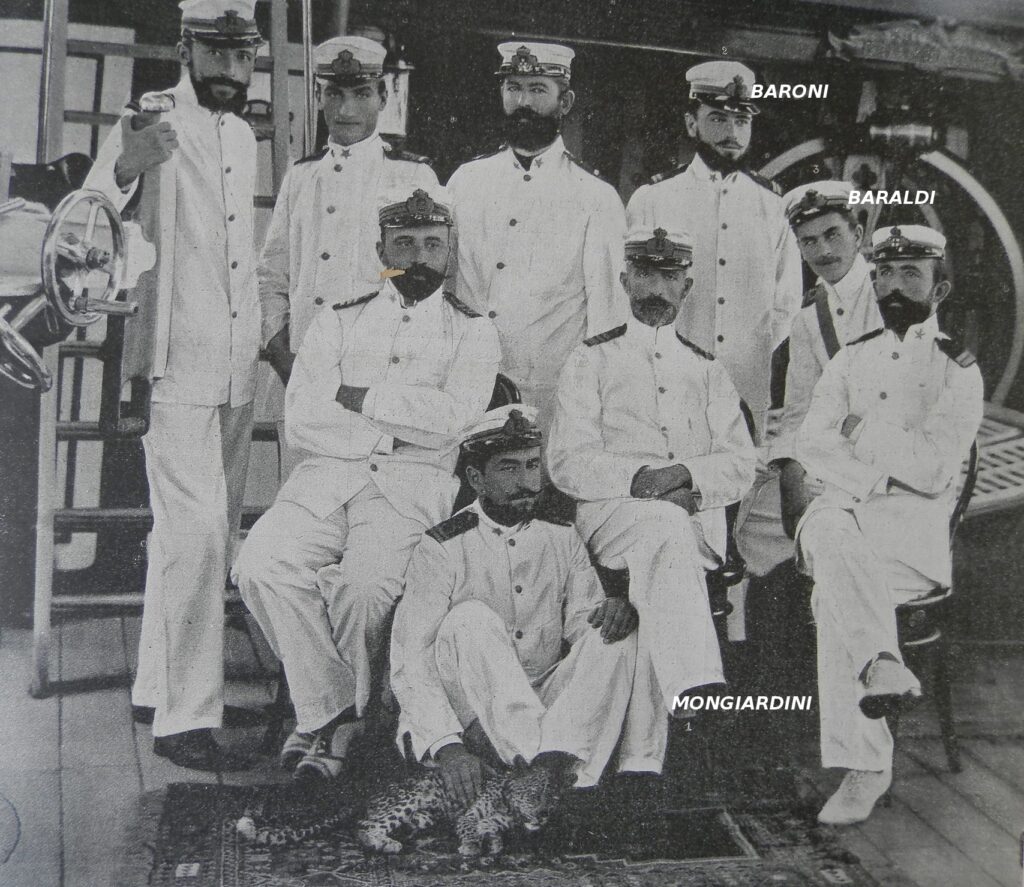

cap. freg. Camillo Francesco[41] Mongiardini, comandante del Volturno;

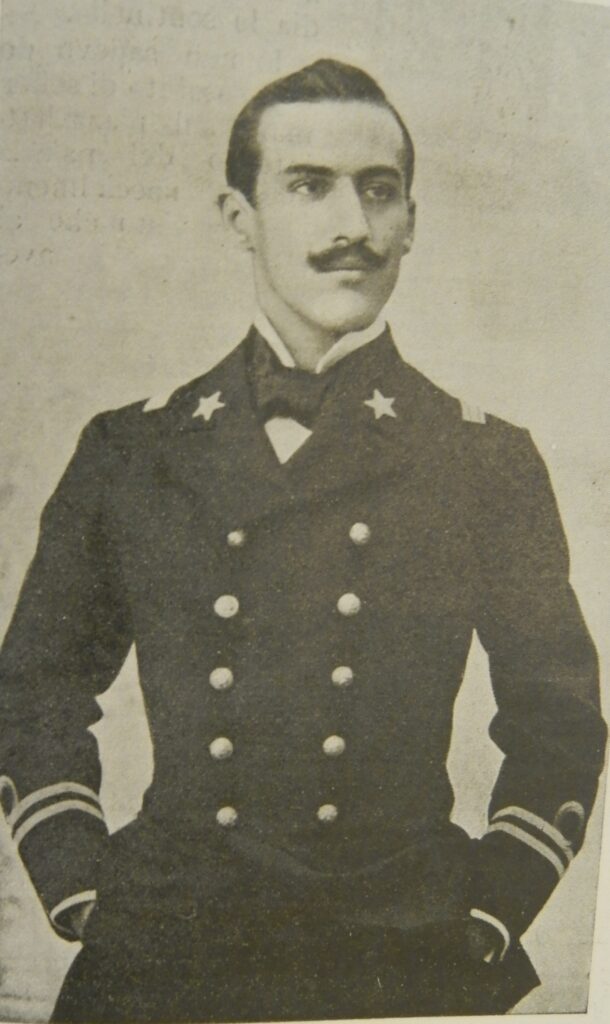

cap. freg. Ferdinando Maffei, comandante dello Staffetta, che già su trovava in porto all’arrivo del Volturno e di Cecchi;

s.ten. vasc. Onorato Baraldi;

commissario di 2^ classe Lucindo Baroni;

attendente Pio Caramelli, del Volturno;

s.ten.vasc. Carlo Sanfelice;

s.ten.vasc. Vincenzo De Cristoforo;

medico di 2^ classe Alfredo Smuraglia;

commissario di 2^ classe Bernardo Gasparini;

GM Luigi Guzzolini;

macchinista di 3^ classe Giuseppe Olivieri;

sotto capo fuochista Giuseppe Rolfo;

sotto capo timoniere Nicolò Vianello;

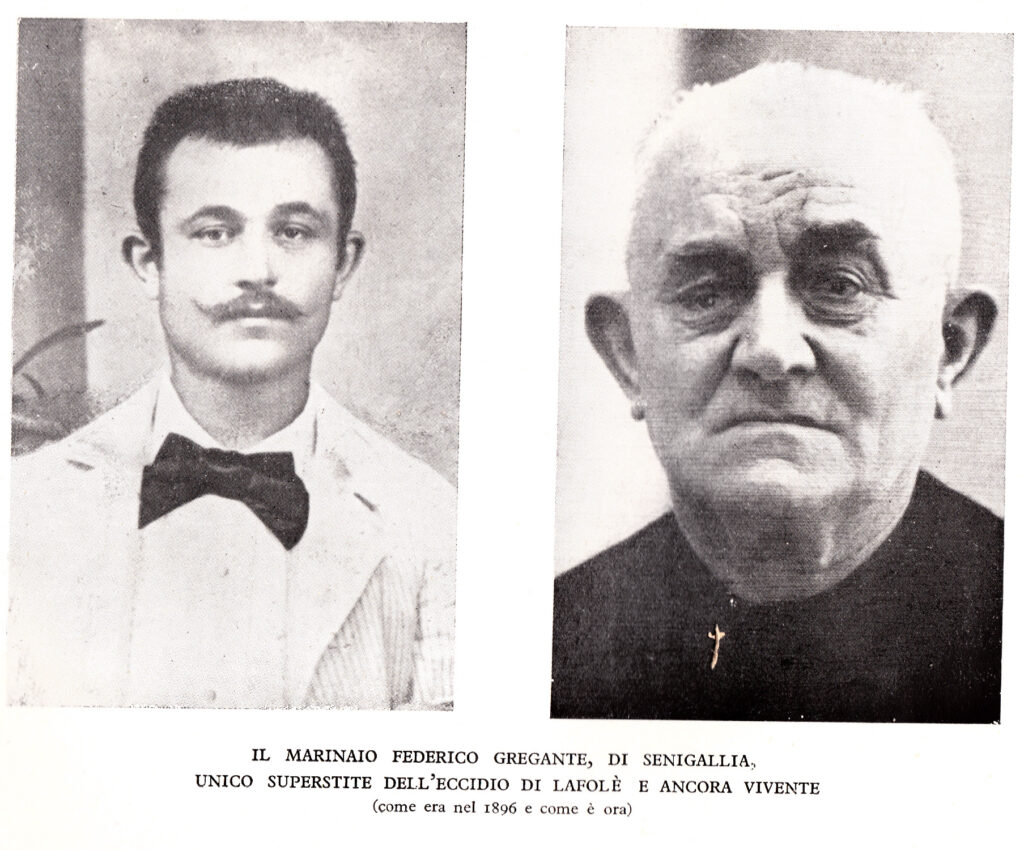

marinai Natale Buonasera e Federico Gregante, dello Staffetta, attendenti del c.te Maffei;

geom. Filippo Quirighetti, direttore delle dogane, incaricato di stendere una relazione.

LA “STRAGE DI LAFOLÉ” NON AVVENNE A LAFOLÉ

Il gruppo era fornito di cavalcature ( muli, cavalli e cammelli) per gli europei, di dieci cammelli da carico ed era scortato, per 16 bianchi, da una settantina di ascari. Nonostante gli incidenti precedenti, si accetta quindi di partire con una scorta stranamente scarsa, come venne rilevato anche nei successivi dibattiti parlamentari. Dulio, nella sua relazione, specifica che non è stato possibile averne di più perché il presidio locale era già stato fortemente diminuito dall’ invio di una sessantina di uomini in altre località della costa. Come a dire che, se fosse stato possibile,la scorta sarebbe stata più numerosa. In effetti, risulta dalla relazione relativa al successivo assassinio di Giacomo Trevis che sei guardie per un bianco erano considerate poche. Addirittura, poche settimane dopo, il 2° capo cannoniere dello Staffetta, Sammartino, venne attaccato, il 15 dicembre 1896, benché accompagnato da un centinaio di armati.

Tali sorprendenti (col senno di poi è facile definirle sconsiderate) mancanze di cautele provocheranno in seguito violenti dibattiti parlamentari, tanto che si sparse la voce (infondata) che le vittime non sarebbero state considerate cadute in servizio ma “in una geniale escursione o partita di caccia”[42]. Addirittura si affermò[43] che il c.te Maffei prima di partire avesse deposto, come un inutile peso, la sua pistola, e fosse partito “armato” del solo frustino. E questo, però, non combacia assolutamente con quanto dichiarato da Federico Gregante, ordinanza del c.te Maffei, uno dei pochi sopravvissuti. Secondo Gregante, Maffei, convinto di andare a una partita di caccia di tre giorni, si raccomandò di preparare doppietta e munizioni.[44] Anche la partenza avviene in un orario particolare, cioè non nelle prime ore del mattino, ma nel pomeriggio verso le 15, quasi in piena canicola, a una latitudine in cui alle 18 circa si ha il tramonto. Tutti questi elementi smentiscono la teoria secondo cui si trattava di un vero e proprio “contingente militare”, o spedizione militare, mirante a firmare trattati col sultano di Gheledi, come si è affermato.[45]

Dopo un’ora la comitiva sparisce alla vista di chi la osserva da Mogadiscio, avendo superato la linea della duna costiera. Secondo le testimonianze raccolte da Dulio, e confermate, anche se con qualche comprensibile discordanza oraria, dal l’ordinanza Gregante, si prosegue anche dopo il tramonto, dato che evidentemente l’illuminazione lunare consente di avanzare.[46] Dopo alcune ore di marcia, verso le 21, giunti nei pressi del villaggio dall’inquietante nome di Lafolè (“il luogo dove si trovano le ossa” , questo il significato nella lingua locale)[47], a circa venticinque chilometri dalla città, si decide di fare campo in uno spiazzo nella boscaglia. A quanto poi si seppe [48] Cecchi non gradiva questa sistemazione, tanto che si accese una discussione piuttosto animata con il capo cammelliere Mohammed Ghedi, che invece insisteva per accamparsi. Furono i comandanti a intromettersi per fare accettare la tappa. In seguito Mohammed Ghede venne accusato da un supposto testimone di collusione con gli attaccanti.

Che la compagnia si sentisse al sicuro è dimostrato sia dalla marcia, parzialmente notturna, nella fitta boscaglia, sia dal fatto che, come rilevò la successiva inchiesta, quella notte uno o più locali della tribù degli Uadara, avvicinatisi con il pretesto di vendere latte, vengono accolti dal c.te Maffei, ancora sveglio. Più probabile, comunque, che il venditore di latte e i suoi eventuali accompagnatori abbiano trattato la vendita non direttamente con l’ufficiale, ma con l’ordinanza Gregante, che dichiarò “Sapendo quanto ne fosse ghiotto il mio comandante, mi alzai e lo comprai tutto per tre talleri”. Prezzo esagerato per un po’ di latte (tre talleri d’argento di Maria Teresa!), ma concediamo o svista del ricordo di Gregante, o coloritura nella relazione di chi riportò l’intervista.

Si tratta, evidentemente, di emissari incaricati di controllare le difese dell’attendamento, e la situazione di tranquillità dei suoi occupanti. Circa un’ora dopo mezzanotte[49], le sei sentinelle vengono improvvisamente pugnalate e il campo è sottoposto a un attacco a base di lancio nutrito di frecce avvelenate. Dall’indagine condotta in seguito, si dice che le sentinelle si erano forse assopite “causa la marcia piuttosto faticosa”[50] : eppure si era trattato di poche ore, su sentiero stretto, certo disagevole dato l’impaccio del terreno sabbioso, in mezzo alla boscaglia, ma abbastanza tracciato[51] , con la sola eccezione delle alture costituite dalle dune; e per di più a passo calmo, dato che si percorse una ventina di chilometri in circa cinque ore, quasi tutte nel tardo pomeriggio o di sera, senza il calore delle ore centrali. E’probabilmente da accreditare la notizia raccolta dal ten.vasc. Foscari[52] che quella notte, a causa delle proteste di qualche ufficiale, le scolte abbiano dovuto interrompere i canti che usualmente intonavano per tenersi sveglie; zittite, senza potere in qualche modo concentrarsi su altro, si assopirono.

I sei aggressori delle sentinelle vengono uccisi nella sparatoria che segue. Per un quarto d’ora piovono nel campo frecce. Le bianche tende degli accampati sono un obiettivo facile, mentre gli assalitori sono ombre nella notte. Infatti, ricordò poi Gregante, le tende vennero rapidamente smontate, lasciando solo quella del dottor Smuraglia, destinata ad essere ricovero per i feriti; intorno ad essa fanno cerchio gli ascari, ma il loro fuoco disordinato è influenzato dalla paura . Poi gli attaccanti si allontanano, pur continuando a fare sentire nella notte le loro grida di guerra. Ma gli ascari continuano a sparare inutilmente nelle tenebre, sprecando cartucce, nonostante gli ordini di cessare il fuoco.

All’alba del 26 novembre si verifica che sono caduti una dozzina di ascari, ci sono parecchi feriti; ma il gruppo degli italiani è ancora intatto. Si conta una ventina di somali morti.

Respinto il primo attacco, Cecchi, sperando evidentemente di avere superato la difficoltà (nonostante si avverta ancora la presenza di somali nei dintorni), conta di riuscire a rientrare su Mogadiscio partendo all’alba. Anzi, in un primo tempo pensa addirittura di proseguire verso il fiume, rinunciando all’idea solo per la presenza di alcuni feriti. Non si organizza un rientro immediato di notte verso la città, magari inviando subito un messaggero che richieda frettolosamente rinforzi (venticinque chilometri su quel terreno, al passo di corsa di un ascari mediamente allenato, e con discreta illuminazione lunare, si potevano coprire in relativamente poco tempo: quattro ore, forse meno[53]). A quanto risultò, fu Cecchi che si oppose all’invio di una staffetta, temendo di esporre inutilmente un uomo a grave rischio; e che consigliò di attendere il giorno, pensando che i somali non avrebbero osato combattere contro armi da fuoco in piena luce, come anche la guida locale aveva assicurato.

Ma all’alba la fuga si risolverà in un disastro, tanto più che nella notte, forse rubati, forse fuggiti, in parte feriti, erano venuti a mancare alcuni degli animali; degli animali restanti, alcuni vengono someggiati dei feriti, e per non abbandonare il materiale si caricano anche i cammelli da sella. Anche questo pare sorprendente: il campo era stato attaccato, per tutta la notte si erano sentite le grida di guerra di somali, evidentemente ancora nei dintorni, eppure ci si pone il problema di salvare materiale, someggiando delle cavalcature! Due o tre cavalli si sono salvati e vengono montati.

Intorno, arrampicati sugli alberi, o occhieggianti nella boscaglia, si intravedono dei somali, silenziosi, inquietanti. Si pensa tuttavia che non vi sarà un altro attacco, e che si potrà effettuare il rientro. Il GM Guzzolini, appassionato cacciatore, di tanto in tanto mira e spara a qualche indigeno appostato, scherzando in modo macabro sulla qualità della selvaggina.

Una scarica di frecce arriva improvvisa; ricominciano gli ululati di guerra. Sono proprio i due o tre a cavallo, in quanto più in vista, ad essere i bersagli più attaccati; perciò, scendono rapidamente e cercano, anche loro, di fuggire a piedi. I bianchi cercano di controllare il tiro di difesa; ma gli ascari scaricano i fucili a caso tra i cespugli; molti di loro fuggono. Si accelera la ritirata, cercando di raggiungere al più presto il territorio della tribù, creduta amica, dei Mursada, che fino ad allora erano sempre stati in ottime relazioni con gli italiani e che invece si erano alleati con gli Uadan.

Sono circa le otto, otto e mezzo; pochissimi gli ascari rimasti, quasi tutti fuggiti. Il comportamento degli ascari, in questa occasione, non fu certo fidato; le successive relazioni fanno notare mancanza di disciplina: le sentinelle addormentate, il fuoco scoordinato, gli ordini di risparmiare munizioni trascurati; inoltre, durante la ritirata, risulta che alle grida di guerra dei somali essi rispondessero con la smargiassata di incitare i nemici alla battaglia (salvo poi fuggire in massa).

Si trova una specie di orto, una spianata cinta da siepi spinose, come si usa in quelle zone per tenere lontani gli animali; secondo il cap. freg. Giorgio Sorrentino[54], il luogo viene identificato come Sciamba Grasballe, a circa diciassette chilometri da Mogadiscio. Fu quindi questa, e non Lafolè , l’ultima località toccata dal gruppo, prima della strage. Anche Gregante confermò che l’attacco definitivo avvenne a circa due ore da Mogadiscio, quindi a circa due/tre ore da Lafolè. Si fa un attimo di riposo, circa un quarto d’ora; stanno quasi tutti bene, a parte il dottor Smuraglia, che si estrae da solo una freccia dal fianco. Ma le munizioni sono pochissime. Nessuno degli ascari accetta di partire da solo verso Mogadiscio per chiamare, tardivamente, rinforzi. Comprensibile, nella luce del mattino. Sarebbe stato meglio farlo sfruttando le ombre della boscaglia nella notte precedente.

Si riparte; ma, dirà l’inchiesta, per il caldo, la fatica, la sete molti si arrestano, e i compagni ancora in forze perdono tempo ed energia per soccorrere chi è più in difficoltà. Nascosti nei dintorni, i somali continuano a bersagliare di frecce i poveretti; ormai tutti sono feriti. Chi cade lungo la strada per la debolezza dovuta alla stanchezza e alla perdita di sangue viene immediatamente assalito da una decina di indigeni che lo massacrano. I cadaveri verranno ritrovati distanti uno dall’altro, in un percorso di circa sei, sette chilometri[55]. Il c.te Mongiardini, che ha voluto partecipare alla spedizione nonostante una recente ferita a una gamba, viene sorretto da Cecchi e da Quirighetti, che pure forse potrebbero salvarsi abbandonandolo ed allontanandosi in fretta; soprattutto Quirighetti, giovane ed atletico, ottimo corridore, che ha fama di essere in grado di competere perfino con gli ascari. Cadono tutti e tre, a distanza di pochi metri l’uno dall’altro. Ultimo, Maffei, il comandante dello Staffetta, a soli sette chilometri dalla città, quando è ormai al limitare della boscaglia. La sua ordinanza, Gregante, che era rimasta con lui, riferì poi di avere corso pazzamente per circa mezz’ora prima di vedere finalmente la città: mezz’ora di corsa sono compatibili con sette chilometri di distanza.

Se quindi, come riferito nella citata relazione di Mylius, il territorio affittato dagli italiani si estendeva per un raggio di dieci miglia, cioè circa sedici chilometri, la maggior parte delle vittime cadde in zona italiana, e quindi sarebbe più corretto parlare di “massacro di Mogadiscio”, anziché di “massacro di Lafolè”. Furono probabilmente ragioni di opportunità a non legare il nome della strage a quello della nostra maggiore stazione commerciale in Somalia. A conferma, la stampa straniera parlò di Mogadiscio, non di Lafolè[56]. Ma le roventi interrogazioni parlamentari che seguirono, tanto più in una Camera appena insediata proprio dopo il crollo del governo Crispi in seguito alla battaglia di Adua (d’altra parte, neanche la “battaglia di Adua” avvenne ad Adua…), consigliarono probabilmente di deviare l’attenzione dal nostro insediamento costiero per rivolgerla verso uno sconosciuto paese dell’entroterra; ammettere pubblicamente l’incapacità di proteggere i nostri concittadini anche negli immediati paraggi di Mogadiscio avrebbe aizzato ulteriormente le ire e giustificato le prese di posizione degli anticolonialisti.

Uno alla volta, nel giro di alcune ore, tredici bianchi e diciotto ascari furono raggiunti e trucidati. Da notare che vennero assaliti non solo gli ascari “stranieri” (generalmente di origine araba, o yemenita), ma anche i locali: tra essi, lo stesso figlio dell’ Imam di Mogadiscio e i tre interpreti furono assaliti, colpiti e si salvarono a stento. Degli italiani, solo tre marinai raggiunsero, feriti, la città per portare la notizia: Federico Gregante e Nicolò Vianello, quest’ ultimo gravemente ferito, con ancora due frecce conficcate in una guancia e un braccio, a cui si aggiunse poco dopo Natale Buonasera. Il loro arrivo alimentò la speranza di poter recuperare altri della sfortunata spedizione, ma l’interprete Hamed Faya, ansante e disperato, arrivò e comunicò il massacro.

In città, il commissario Dulio, sperando di poter tuttavia trovare qualche sopravvissuto, cerca di organizzare una reazione: le porte della città vengono immediatamente chiuse; sugli edifici più alti vengono piazzate quattro mitragliere; dalle navi Staffetta e Volturno scendono a terra due compagnie da sbarco, agli ordini dei S.ten. vasc. Mellana e Caccia, che vengono inviate a fare ricerche lungo lo Uebi Scebeli; viene trascinato fino in cima alla duna retrostante alla città un cannone, che spara a salve per dare un orientamento sia agli eventuali dispersi, sia ai marinai che stanno facendo ricerche. Il rientro di questi ultimi conferma che non ci sono speranze, e si può solo tentare di recuperare le salme. Al mattino , la compagnia agli ordini di Mellana e Caccia riparte, con cammelli, facchini, e attrezzatura per ricomporre i cadaveri, ma con l’ordine di ritirarsi in caso di attacco. Attacco che puntualmente si verifica, ad opera di centinaia di somali, che costringono al ripiegamento.

Altro che gita in zona tranquilla, come, con una certa sconsideratezza, visti anche i precedenti, Cecchi aveva pensato! I reiterati attacchi sembrano semmai indicare che era in corso una sollevazione tribale, non mirante al saccheggio e alla ruberia, ma all’intimidazione degli italiani e di chi li appoggia. Eppure le tribù attaccanti, nota Dulio nella sua relazione, sono proprio quelle più vicine alla città e quindi più coinvolte dalla sua prosperità: possibile che si voglia allontanare gli stranieri e quindi i commerci e l’amministrazione civile, che ha migliorato la vita dei locali? E perché il sultano di Gheledi non aveva ricevuto gli italiani? Il suo allontanamento proprio in quei giorni forse non era casuale, tanto più che si sapeva che tra gli assalitori c’era un suo zio.

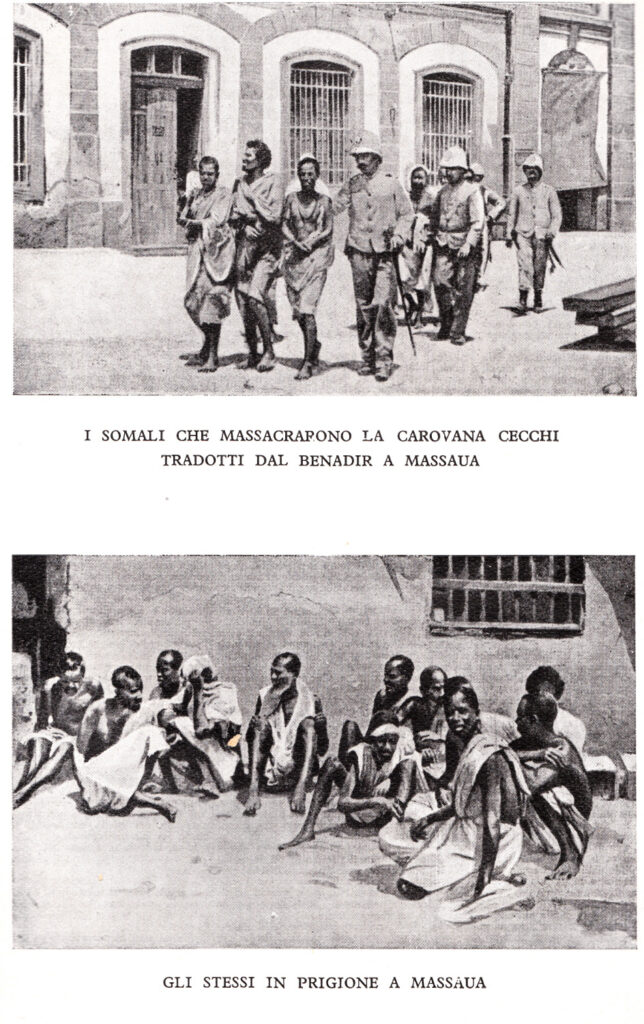

Dulio decide quindi di ricorrere a un misto tra vie diplomatiche e misure di polizia: chiede all’ Imam e agli sciuba (cioè ai capi) di Mogadiscio di prendere contatti, per cercare di recuperare le salme, con le tribù assalitrici (“dissi loro che era venuto il momento di mostrare la loro fedeltà al Governo italiano, dal quale ricevono pure un assegno mensile”[57]; e questo accenno all’assegno mensile deve essere stato ben capito dagli interlocutori); e nel frattempo fa arrestare tutti i “beduini” di Mogadiscio, cioè i somali non residenti in città e rimasti bloccati dall’immediata chiusura delle porte, ottenendo così 86 ostaggi. Alcuni somali particolarmente audaci e sfrontati, si fanno vedere, inquietanti, sul profilo della duna litoranea. Tre di essi vengono catturati ed uccisi dagli ascari; a uno di essi viene tagliata una mano, data poi in pasto a dei leoni in gabbia. Esistono alcune fotografie dei prigionieri, che vennero diffuse in Italia.

I delegati inviati a parlamentare rientrano con l’autorizzazione a recuperare le salme. Ma , la mattina in cui si dovrebbe provvedere a questa operazione, i capi degli assalitori vogliono conferire nuovamente con l’Imam. Al rientro, l’Imam comunica le condizioni: gli Uadan consegneranno le salme in cambio di 17 dei prigionieri catturati in città come ostaggi. La comunicazione degli Uadan è sferzante e orgogliosa : “essi aggiungono che se noi siamo un Governo (sircal), anche loro sono un Governo, e che quindi alla nostra domanda mettono le loro condizioni.”[58]

Tuttavia, c’è poco da scegliere: i giorni stanno passando nelle trattative, e il caldo equatoriale non permette di lasciar trascorrere altro tempo per ottenere i cadaveri. Inoltre, gli abitanti dei dintorni, anche se innocenti, sono timorosi di entrare a Mogadiscio, e quindi dalle campagne intorno non arrivano più da giorni rifornimenti alimentari. E’ da sottolineare la precarietà degli insediamenti italiani, che a causa del loro isolamento erano sottoposti (la situazione già si era verificata nel caso dell’attacco al marinaio a Uarsceic nel 1893 e si verificherà anche in altre occasioni, come nel caso della uccisione di Trevis) al rischio ,che poteva diventare ricatto, di mancati approvvigionamenti alimentari. Si decide di accettare lo scambio, purché non ci siano altre tergiversazioni da parte degli indigeni; altrimenti, si provvederà alla fucilazione di cinque ostaggi al giorno.

Il giorno seguente, il 2 dicembre, ancora non si ha alcuna comunicazione da parte dei ribelli: i primi cinque ostaggi vengono fucilati[59].

Nel frattempo, il Governolo, recandosi a Merka per acquistare viveri per Mogadiscio ormai affamata, fa tappa lungo la costa per bombardare il villaggio di Nimuhu, abitato da gente della tribù Uadan. Niente da meravigliarsi se, di conseguenza, si teme un attacco su Mogadiscio da parte dei somali, per ritorsione.

Le trattative per il recupero dei morti durano molto a lungo. Nel frattempo, si pensa di tumulare provvisoriamente le salme in un’antica costruzione araba, denominata Torre Mnara, nei pressi della città[60].

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre si recuperano i cadaveri di Mongiardini, Maffei, Baroni , Gasparini e De Cristofaro. Cecchi non c’è: la sua testa è stata portata in giro per i villaggi e poi abbandonata a terra per alcuni giorni, prima di essere gettata su un albero, come una palla. Dopo pochi giorni, viene recuperata, grazie ad un collaboratore somalo[61]. Ma ancora a fine gennaio 1897 risulta che molti fossero ancora insepolti e giacenti sul luogo dell’eccidio, tranne le salme di Cecchi e degli ufficiali Maffei, Mongiardini, Gasparini, Baroni e De Cristofaro, provvisoriamente custodite in un edificio nei pressi della garesa. Il 26 gennaio 1897 giunge a Mogadiscio il commissario straordinario inviato dal Governo, il cap. freg. Giorgio Sorrentino, comandante dell’ Elba, ben deciso a indagare sui mandanti e a risolvere rapidamente la questione. Pochi giorni dopo, il 1° febbraio 1897, Sorrentino, Dulio e tutta la guarnigione, con protezione di artiglierie e delle compagnie da sbarco di Elba e Governolo, si occupano di andare a recuperare gli scheletri insepolti. Gli Uadan non si fanno vedere.

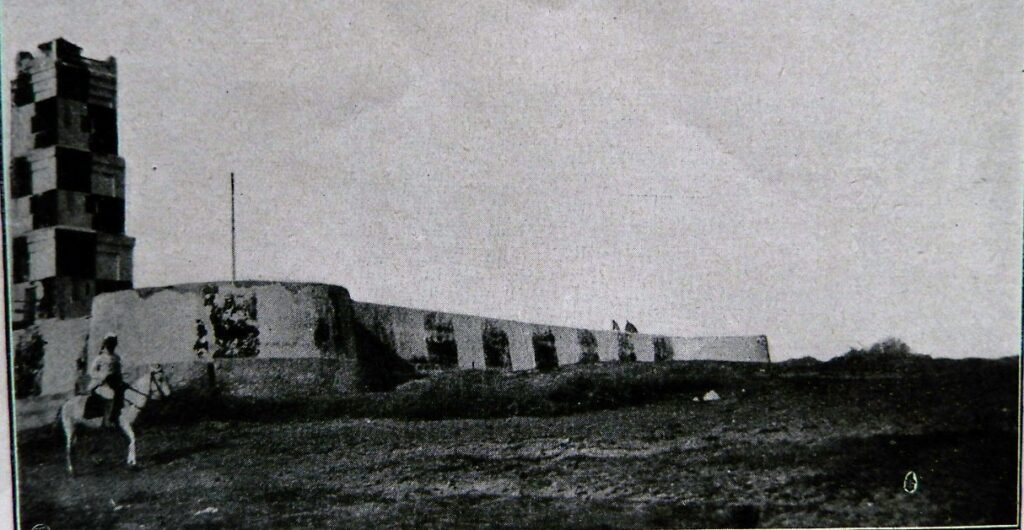

Sorrentino organizza la cerimonia funebre definitiva, con solennità ed onori militari, per dare ai caduti tumulazione, il 28 gennaio 1897, in una cappella prossima al lido[62]. Subito dopo la cerimonia, su reca sulla duna costiera , alta circa cinquanta metri, a scegliere il luogo dove poi verrà elevato Forte Cecchi, armato di 4 pezzi da 75 mm., con una muraglia quadrata e una torre pure quadrata, dipinta a scacchi bianchi e neri per servire da segnale di riconoscimento alle navi. Nella boscaglia presso Lafolè venne dedicato alla strage un monumento, che risultava ancora, secondo una fonte somala[63], presente sul luogo nel 2010; il 1896 venne ricordato nel Benadir come “Axad Shiiki”, “l’Anno della Domenica di Cecchi” e un detto somalo si rivolge al fondamentalista leader degli Uadan, Sheik Axmed Xaaji , citando Cecchi come “un diavolo”[64]

Dopo il recupero dei corpi, si passò a cercare una punizione dell’eccidio, non ritenendosi evidentemente sufficiente la rappresaglia effettuata col bombardamento di Nimuhu da parte del Governolo. Nel frattempo, il 24 febbraio 1897, Sorrentino comunica a Dulio che il villaggio di Nimuhu, in quel momento abbandonato, è stato incendiato, e che nel villaggio di Gesira , una settantina di somali furono catturati, ed i pozzi inquinati[65]. Il ritardo nell’ operazione viene addebitato alla necessità di attendere l’arrivo di rinforzi di centocinquanta ascari eritrei da Massaua, che giungono solo il 12 aprile 1897, col Volta; bisognò infatti attendere che l’Eritrea fosse messa al sicuro dai contemporanei attacchi di dervisci alle frontiere sudanesi.

Sorrentino vorrebbe distruggere tutti i centri dei ribelli, sulla costa e nel centro, ma non c’è tempo, dato che il monsone di sud ovest sta già cominciando a soffiare, e occorre quindi affrettarsi, perché lui deve poi andare a Zanzibar, mentre gli ascari devono rientrare a Massaua. Deve quindi “accontentarsi” di incendiare i villaggi ribelli di Gellai, Res e Lafolè. La rappresaglia, effettuata il 19 aprile, viene peraltro subito vendicata dai bellicosi somali, che attaccano la colonna degli ascari sulla via del ritorno, in una vera e propria battaglia che dura parecchie ore.

Tra i somali, si viene a sapere, cadono anche i due Uadan che avevano ucciso Cecchi. La cosa suscita scalpore e serve, a quanto pare, almeno per il momento, insieme alla sottomissione del sultano di Gheledi, a pacificare la zona; quando Sorrentino, di ritorno in novembre da Zanzibar, fa sosta nuovamente a Mogadiscio, viene rassicurato da Dulio che regna l’ordine e che gli Uadan si sono volontariamente allontanati dal territorio. Tutto sommato, quando si ha a che fare con popolazioni così coraggiose e guerriere, è meglio che siano ostili, ma lontane, che averle fintamente sottomesse, e vicine.

MANDANTI, CAUSE, CONSEGUENZE

I mandanti della rivolta degli Uadan vennero individuati [66]in due arabi, Abu Baker-bin-Aood e Islam-bin-Mohammed, due alti funzionari dell’ amministrazione Filonardi, che temevano, con l’arrivo di Cecchi, di perdere la loro influenza e i loro alti guadagni. Avevano perciò diffuso calunnie sul nuovo Console, eccitando l’odio degli indigeni. I due, catturati, ammisero, secondo Sorrentino, la loro colpa.

Tuttavia , solo Abu Baker venne imprigionato, mentre Islam-bin-Mohammed fece perdere le proprie tracce. Abu Baker fu portato a Massaua (dove, a giudicare da alcune foto circolanti all’epoca, vennero tradotti anche alcuni somali catturati) poi tenuto agli arresti domiciliari a Cheren, per più di dieci anni. Confino alleggerito da servitù e condizioni di vita agiate, in considerazione anche del fatto che, essendo nato a Zanzibar, era suddito inglese[67]. Le prove, dal punto di vista giuridico, sono alquanto labili: “lo dice l’opinione pubblica”, “lo dicono i notabili”, e c’è una testimonianza a verbale.

Certo questa testimonianza (ne risulta, attualmente, solo una copia , anche se non firmata né tantomeno controfirmata, presso l’Archivio della Banca Commerciale Italiana), non è da trascurare. Il 14 settembre 1897 a Mogadiscio Dulio interrogò Scek-Hamet-el Gobron, parente prossimo del sultano di Gheledi [68]. L’interrogato, che dichiarò di essere venuto su incarico dello stesso sultano, indicò in Abu Baker, il “tuttofare” di Filonardi, un sobillatore, che avrebbe accusato i nuovi venuti, cioè Cecchi e la nuova Società, di “non essere come Filonardi”, e di avere intenzione di mettere tasse sui raccolti, di volere occupare con la forza l’interno, rubando, fucilando, deportando e schiavizzando. Eppure, il Governo italiano era in pace con gli Uadan, tanto che poco tempo prima dell’eccidio aveva costretto gli abitanti di Mogadiscio a pagare 200 talleri agli Uadan come indennizzo per l’uccisione di uno di loro da parte di un loro concittadino. Abu Baker aveva radunato un gruppo di Mursala e di Uadan in casa sua, per incitarli ad impedire “ a tutti i costi” il passaggio di consegne alla nuova Società di Cecchi, che, a differenza di quanto aveva fatto Filonardi, avrebbe liberato tutti i loro schiavi, non avrebbe distribuito denaro, avrebbe imposto requisizioni dei raccolti. I convenuti giurarono di opporsi al Cecchi, ottenendo in cambio denaro da Abu Baker. Tra loro, c’era Mahmud Ghedi, cammelliere del governo, che quindi avrebbe certo saputo il momento della partenza della carovana, in modo da poter avvertire gli altri.

Ma può anche essersi trattato di un espediente del sultano di Gheledi per accattivarsi gli italiani, facendo dichiarare da un suo parente ciò che gli italiani volevano sentir dire.

Inoltre, data la necessità di ricorrere a un interprete per le indagini, può esserci stata anche l’intromissione di Hag Ahmed ben Fahio, uno dei sopravvissuti alla strage, interprete prima di Cecchi, poi di Dulio.

La pista riguardante maneggi sul passaggio di consegne venne subito seguita, anzi, venne considerata, forse con fin troppa superficialità, come unica causa della strage, mentre c’erano magari ragioni più profonde a questo attacco. Infatti, dopo ben dodici anni, il processo tenuto nel 1908, data la plateale mancanza di prove, dichiarò Abu Baker assolto.

Una fonte somala,Taarakida Beesha Direed Dir[69], esaminando le informazioni dal punto di vista somalo, rifiuta ogni intromissione araba nel fatto, dato che a suo parere i due arabi sospettati non potevano avere alcuna influenza sulle popolazioni dell’interno. Inoltre, dichiara che in conseguenza dell’attacco che aveva eliminato Cecchi, l’uomo che “aveva guidato l’espansione italiana in Somalia” (in realtà, aveva firmato trattati commerciali) gli Italiani “si ritirarono” sulla costa (da dove invece non si erano mai allontanati). L’episodio viene visto come un’impresa esclusivamente somala, tesa a mantenere l’indipendenza politica, e anzi come anticipazione di una ben più vasta ribellione.

Alle simili conclusioni era giunto, ben prima, Gustavo Chiesi, che già nel 1906, pur addebitando ad Abu Baker opera di istigazione, riconosceva che la strage cosiddetta “di Lafolè” era solo l’inizio di una sollevazione di più ampia portata, tesa a respingere le interferenze italiane in Somalia.

Più che di indipendenza, pare più giusto parlare di lotta religiosa, dato che come visto le tribù maggiormente coinvolte, Uadan e Bimal, da tempo erano animate da capi coranici che li spingevano alla guerra contro gli infedeli; a questa si aggiungeva il problema dello schiavismo. E’ certo che per molti anni dopo il 1896 la Somalia rimase agitata da aggressioni e sommosse anche molto violente, come quella che tra 1903 e 1905 scatenò i Bimal, quando la Società del Benadir abolì la schiavitù.

Alla Camera le polemiche furono roventi, data anche l’incertezza e l’imbarazzo con cui all’opinione pubblica venne presentata la cosa: non erano chiari i motivi della spedizione (si parlò anche di una semplice “spedizione di caccia”), le ragioni delle ritorsioni contro villaggi costieri ( tanto erano capanne di paglia, facilmente ricostruibili, disse Lelio Bonin Longare, sottosegretario agli Affari Esteri, di Destra ed anticolonialista). Poi le cose, come sempre, parvero acquietarsi: vennero distribuite Medaglie d’Argento e di Bronzo al Valor Militare sia ai membri della spedizione sia ad alcuni ufficiali e militari che si erano particolarmente prodigati nel recupero delle salme, la Società del Benadir iniziò la propria opera, in perenne difficoltà finanziaria ; il governo italiano, almeno per il momento, si guardò bene dall’ effettuare atti di occupazione militare, trattandosi di colonia esclusivamente commerciale; infatti, le compagnie di ascari vennero fatte reimbarcare, e a Mogadiscio rimase un semplice presidio costiero di 150 ascari. Ma la Somalia rimase sempre un territorio difficilmente controllabile.

[1] V. anche V. Isacchini, L’ impegno della Regia Marina nella prima colonizzazione dell’ Eritrea e l’eccidio dei marinai dell’ Ettore Fieramosca nel deserto dancalo (1881) , in Bollettino d’Archivio della Marina Militare, settembre 2013, http://www.marina.difesa.it/documentazione/editoria/bollettino/Documents/2103/Settembre/Valeria_Isacchini.pdf

[2] Attualmente conosciuti come Oromo, provenivano dall’attuale Etiopia meridionale.

[3] Il termine, di origine araba, si applicava originariamente ai Beduini arabi, poi, per estensione, è passato a indicare il basilare aggregato etnico-sociale delle genti islamizzate anche fuori d’Arabia.

[4] Da ragazzo, a Berbera, manifestò profondo interesse religioso, studiando approfonditamente il Corano. Iniziò la sua predicazione ad Aden, porto cosmopolita, dove il suo integralismo venne respinto. Tornato in Somalia, allora Somaliland inglese, la saggezza della sua predicazione gli attirò molti consensi. Pare su consiglio di un implacabile nemico degli Inglesi, Agi Sady, iniziò la lotta armata contro i britannici. Verso il 1900 tutto il Somaliland era in fiamme; la reazione britannica venne stroncata dalla guerriglia. Nel 1903, la Gran Bretagna riprese la reazione, con l’appoggio di Abissinia ed Italia, il che attirò anche sull’Italia l’ostilità del Mullah, che anche questa volta ebbe la meglio. Nel 1904 venne però respinto dai britannici, rifugiandosi nel territorio di Obbia, nostro protettorato. L’Italia fece da tramite per una composizione. Le trattative si conclusero con il trattato di Illig, del 5 marzo 1905. Tuttavia il Mullah continuò l’attività anti-occidentale cercando anche l’appoggio etiopico, ma con scarsi risultati. Tuttavia, dotato di qualità diplomatiche, politiche ed organizzative, riprese le razzie per procurarsi armi e munizioni, costringendo l’Inghilterra a un nuovo ripiegamento politico e militare. Il suo atteggiamento crudele ed incontrollabile ne provocò la sconfessione (una sorta di scomunica) da parte della congregazione islamica cui apparteneva (Tarika Salehia). Dopo una vita di guerre, durante le quali riuscì a tenere in scacco gli Inglesi, morì di influenza, nel 1920.

[5] In corsivo, la trascrizione secondo siti Web somali.

[6] V. Lee V. Cassanelli, The Shaping of Somali Society: reconstructing the history of a pastoral people, 1600-1900, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1982; Cassanelli dichiara di avere utilizzato anche memorie orali somale (vale la pena di ricordare che presso le civiltà non alfabetizzate, la memoria popolare – nel senso di ricordo etnico tramandato esattamente come tale da generazioni – ha praticamente la stessa validità storica di una documentazione archivistica).

[7] Come notava il cap. freg. Raffaele Volpe, comandante dello Staffetta, giunto a Zanzibar nel 1888, in una sua relazione, il sultano di queste isole era il più potente dell’ Africa centrale orientale, ed estendeva il suo dominio ben addentro alle coste, da capo Delgado (a nord del Mozambico) fino al Wadi (fiume) Nogal in Somalia (poco a Sud del Capo Guardafui, la cui zona apparteneva al Sultano della Migiurtinia). Ma il suo potere era inficiato dagli stretti rapporti con Gran Bretagna in particolare, e anche con la Germania, che aveva minacciosamente inviato una flotta armata per ottenere cessioni commerciali. L’ unica soluzione per il Sultano era quindi interporre una terza potenza tra le prime due, e si rivolse all’ Italia, a cui offrì il porto di Chisimaio (offerta che venne poi declinata). Nel 1888 il sultano Sayd Bargash, aperto alle influenze occidentali morì, e venne sostituito, con l’appoggio inglese, dal fratello Sayd Kalifa. Costui era un arabo conservatore, poco propenso ai rapporti con l’ Europa, ma descritto come di poca cultura e di scarsa intelligenza. Evidentemente, gli inglesi appoggiandolo pensavano di poterlo manovrare facilmente.

[8] Antonio Cecchi , nato a Pesaro il 29/1/1849, capitano marittimo per la compagnia Rubattino, si trovava a Zeila nel 1876 quando ebbe occasione di entrare in contatto con Orazio Antinori che guidava un’esplorazione verso i grandi laghi interni del Rift africano. Nel 1877, ottenne di unirsi a Sebastiano Martini Bernardi, che partiva per raggiungere Antinori nello Scioa. A causa di una ferita di caccia subita da Antinori, e del rientro di Martini Bernardi, solo Cecchi col compagno Giovanni Chiarini proseguirono verso il Caffa, ma vennero imprigionati dalla regina di Ghera nel 1879. Chiarini morì in prigionia, Cecchi fu liberato solo nel 1880. Rientrato in Italia, compose su questa disgraziata spedizione un libro di successo, Da Zeila alle frontiere del Caffa. Nel 1885 partecipò alla spedizione militare a Massaua guidata dal col. Tancredi Saletta. Dopodiché, iniziò appunto la sua sfortunata avventura somala.

[9] O. Po – L. Ferrando, L’ opera della Regia Marina in Eritrea e Somalia, Roma, Ist. Poligrafico dello Stato, 1929, p. 100

[10] A. Ribera, in Vita di Antonio Cecchi, Vallecchi, 1940, sostiene che tali accordi vennero sollecitati dal Sultano di Zanzibar, anche stavolta per scongiurare le mire dei tedeschi che avevano messo gli occhi su Obbia.

[11] Le trattative furono condotte, per quanto riguarda il sultano di Obbia, dal già citato Filonardi e dal ten. vasc. Ferrara, comandante del Dogali; quelle, più complesse, col capo dei Migiurtini, Osman Mahamoud, da Filonardi col cap. freg. Carlo Amoretti e col cap. freg. Giuseppe Porcelli, comandanti rispettivamente del Rapido e dello Staffetta.

[12] V. Ribera, cit., e anche Robert Hess, Italian colonialism in Somalia, University of Chicago Press, 1966, p. 24-25; secondo O. Po – L. Ferrando, cit., il sultano di Obbia avrebbe accettato solo 600 talleri.

[13] V. G. Po – L. Ferrando, cit., p. 229.

[14] Trasporto a elica, ex Dundee; v. 25/1/1883, serv. 6/4/1885, rad. 1/3/1914; lungh. m 85,6, largh. m 9,74, imm. m 5,55, disl. t. 2842; armamento 5 cannoni da 57 mm e 4 da 37 mm.

[15] Cannoniera, v. 25/11/1885, serv. 14/8/1888, rad. 8/6/1913; lungh. f.t. m 56,80, largh. m 9,89, imm. p.c. m. 4,57, disl. t. 1292 ; armamento 4 cannoni da 120 mm, 4 cannoni da 57 mm, 2 da 37 mm, 2 mtg

[16] Per il suo comportamento in quella occasione (nonostante le ferite, di cui una mortale, continuò a dare ordini per salvare la barca e il suo equipaggio) ricevette Medaglia d’ Argento al Valor Militare.

[17] Secondo G.Po – L. Ferrando, cit., p. 164, i limitati effetti del bombardamento furono dovuti allo scarso armamento in artiglierie. Secondo A. Del Boca, Gli Italiani in Africa Orientale, Dall’ Unità alla marcia su Roma, Laterza, 1985, p. 417, il Volta avrebbe tirato 56 colpi da una distanza di 3000 m.. Non è però chiaro da dove Del Boca abbia tratto questi dati. Il Volta risultava armato di 5 cannoni da 57 mm e 4 da 37 mm (Gino Galuppini, Guida alle navi d’Italia dal 1861 a oggi, Arnoldo Mondadori, Milano, 1982)

[18] Talvolta scritta Athel.

[19] Tale guarnigione aveva peraltro ben poco della disciplina che normalmente si associa al mondo militare; il già citato comandante Sorrentino, che la visitò qualche anno dopo, rimase esterrefatto e schifato dal sudiciume del personale e degli ambienti, dall’indisciplina ed apatia, dalla mancata manutenzione delle armi, dalla incapacità ed arroganza dell’ aghida, cioè del loro comandante, sposato fra l’altro anche con una dodicenne, e via elencando; mentre notava pulizia e decoro nei somali locali.

[20] Tali dati sono riportati nella relazione già citata del cap. freg. Sorrentino, ma vanno presi con cautela; non si capisce come, per esempio, Sorrentino sapesse con certezza il numero dei feriti somali poi deceduti.

[21] Un cereale simile al sorgo, base dell’alimentazione locale

[22] Avviso a elica; Imp. 1873, v. 1876, compl. 1877, rad. 1914; lungh. f.t. 85,6 m, largh. 9,4 m, imm. 4,5 m, disl. p.c. 1806 t; armamento 4 pezzi da 120 mm, 1 tubo lanciasiluri

[23] Nel 1905, gli scali del Benadir furono acquistati dietro versamento di 144000 sterline.

[24] V. Giorgio Mylius, L’Italia nei Benadir, Milano, tipografia Lombardi, 1895. Mylius, industriale cotoniero milanese, imparentato con Antonio Cecchi, effettuò nei primi mesi del 1895 un viaggio nelle coste somale per indagare le possibilità di espansione economica dei nostri insediamenti; era quindi particolarmente interessato a conoscere l’ampiezza del territorio utilizzabile.

[25] Il 2 luglio 1890 era stato firmato da diciotto nazioni (più, con ratifica parziale, dalla Francia) l’Atto Generale di Bruxelles, che impegnava le firmatarie ad energiche azioni antischiaviste nelle zone coloniali, fra le quali il controllo da parte delle navi da guerra dei mercantili sospettati di effettuare la tratta degli schiavi. Da notare che tra i firmatari compariva anche Zanzibar.

[26] V. Giuseppe Piazza, Il Benadir, Roma, Bontempelli e Invernizzi, 1913. Piazza dedica un intero capitolo (pp. 315 – 346) alla difesa della forma di schiavitù praticata dai Somali, facendo notare che solo con l’ arrivo degli Italiani comparvero le catene, perché si verificarono fughe di schiavi verso la costa per essere liberati (che nella loro mentalità significava esenzione da qualsiasi lavoro). Gli schiavi corrispondevano sostanzialmente a ciò che noi definiremmo domestici, o lavoranti, ed erano, si può dire, “sindacalizzati”: avevano diritto a due giorni al mese di riposo totale; avevano formato delle società , dette soddon , fondate su suggerimento dei padroni stessi, regolate da statuti e con versamenti dei soci, che sovvenzionavano soci ammalati o infortunati, che controllavano che nessuno si sottraesse al lavoro (punizione con multe o battiture) ma altresì multavano padroni che battevano o incatenavano i propri schiavi o rifiutavano i due giorni di libertà. Una difesa della forma araba di schiavitù si trova anche in Beatrice Nicolini, Il sultanato di Zanzibar nel XIX secolo: traffici commerciali e relazioni internazionali, Torino, L’Harmattan Italia, 2002, pagg. 131 e segg.

[27] Imperial British East Africa Company

[28] Nato l’8 giugno 1868, era figlio del celebre industriale torinese del cioccolato, Michele Talmone.

[29] G. Po – L. Ferrante, cit., p. 259.

[30] “Venuta poi la Compagnia (Filonardi) che governò per tre anni ci venivano restituiti gli schiavi fuggitivi” scrisse il Sultano di Gheledi in una sua lettera del 7 dicembre 1903 a Chesi e Travelli, commissari della Società del Benadir (v. G.Piazza, cit., pag. 319).

[31] Ibidem, p. 273.

[32] L’esercizio provvisorio governativo durerà fino alla fine del 1899; nuovo governatore sarà nominato Emilio Dulio, colui che da Regio Commissario si era occupato appunto dell’eccidio di Cecchi e compagni.

[33] Già nel 1895 Giorgio Mylius, che dopo avere visitato il Benadir in vista del futuro scadere del contratto di concessione, ne aveva scritto una relazione sulle possibilità di sviluppo (L’Italia nei Benadir, cit.), scriveva con sicurezza che “la compagnia Filonardi rinuncerà volontieri alla rinnovazione del contratto” (p. 13)

[34] Vittorio Bottego e Vincenzo Ferrandi, com’è noto, sono tra i maggiori esploratori italiani dell’ Ottocento.

[35] Nella relazione inviata al Ministro degli Esteri in data 28 nov. 1896, riportata in G. Po – L. Ferrando, cit. p. 303 e segg.; anche A. del Boca, cit., p. 742, avvalora tale ipotesi.

[36] Lee. V. Cassanelli, cit.; Robert L. Hess, Italian Colonialism in Somalia, Chicago, University of Chicago, 1966

[37] http://newsomalia.blogspot.it/2010/08/massacre-at-lafoole.html ; http://beeshadireed.blogspot.it/2011/05/bimaal-dir-revolt-mas.html

[38] E’ bene specificare che il termine “sultano” non si deve intendere come riferito a carica particolarmente prestigiosa. In quelle zone, ogni capo, anche di un semplice villaggio, veniva così definito.

[39] V. Virginia Luling, Somali sultanate : The Geledy City-State over 150 years, Haan Publ, 2001

[40] Giacomo Trevis pochi mesi dopo, il 9 febbraio 1897, venne a sua volta pugnalato da un Bimal a Merka, dove era appena sbarcato. L’assassino venne ucciso dalla scorta, ma Trevis morì dopo tre giorni di agonia.

[41] Anche se viene comunemente indicato, anche i tutti i testi qui citati, col nome di Francesco, il c.te Mongiardini venne nominato come Camillo sia nel “ricordino funebre” stampato per l’equipaggio del Volturno subito dopo la sua morte, sia nella motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare che gli fu concessa (come a tutti gli ufficiali della spedizione, mentre ai “militari di bassa forza” fu concessa Medaglia di Bronzo; v. decreto 1° giugno 1898, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 162 del 14/7/98), sia nella G.U. n. 92 del 2 aprile 1873 che riporta la lista dei guardiamarina promossi a sottotenenti di vascello.

[42] Come ebbe polemicamente a dire l’ on. Santini, ex-ufficiale della Regia Marina, chiedendo in Parlamento informazioni al Ministero della Marina sui provvedimenti che si sarebbero adottati per ufficiali e marinai morti. Gli rispose il ministro Brin che erano stati e sarebbero stati presi tutti i provvedimenti di legge in soccorso delle famiglie dei caduti. V. http://storia.camera.it/regno/lavori/leg19/sed212.pdf.

[43] http://storia.camera.it/regno/lavori/leg20/sed051.pdf

[44] intervista a Pietro Rembado (Illustrazione Italiana, 28 marzo 1897).

[45]V. Lee V. Cassanelli, cit., p. 203-204 : “It was the first colonial attempt to penetrate the interior with a military contingent […]”; anche Daud Jimale, cit., mira a presentare la “strage di Lafolè” come la reazione a un tentativo di espansione coloniale.

[46] Secondo i calcoli di http://www.timeanddate.com/calendar/moonphases.html?year=1896&n=160, nel novembre 1896, nella zona di Mogadiscio, la luna piena si era verificata il 20 novembre, e ancora il 28 si era all’ ultimo quarto; secondo http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneDay.php .il 25 novembre 1896, alle coordinate di Lafoole ( long. E 45.2, lat N. 2.2) la luna era sorta alle 17,40, per tramontare alle 6,15 del mattino, e l’80% del disco lunare era visibile; l’illuminazione notturna era quindi molto buona.

[47] Da “lafo” (pl. di “laf” = ossa) e “leh” (giacere, stare). Anche se in Italia è normalmente utilizzata la pronuncia con accento tronco, sull’ultima sillaba, la pronuncia corretta è con accento piano, Lafòle, con “o” pronunciata lunga ed aperta (ringrazio per le segnalazioni il prof. Ernesto Milanese); in effetti, attualmente viene normalmente scritta come Lafoole. Un identico toponimo (Lafolé) si trova in una dettagliata carta dell’Africa Orientale in scala 1:2.500.000, Ist. Geograf. De Agostini, 1935, ma si tratta di altra località somala, molto più all’interno, a più di centocinquanta chilometri in linea d’aria a Nord Ovest di Mogadiscio.

[48] V. Relazione al Ministero della Marina del ten.vasc. Foscari, nella versione riportata in “Rassegna del Mediterraneo e dell’espansione italiana”, 1928, SAIGE, Roma.

[49] Nella citata intervista a Gregante, il venditore di latte sarebbe arrivato alle tre di notte, e l’attacco scatenato mezz’ora dopo. Poco credibile; chi mai, anche se sveglio, avrebbe accolto un venditore di latte alle tre di notte?

[50] O. Po – L. Ferrando, cit., p. 308

[51] V. relazione c.te Foscari, ibidem, p. 331

[52] Il ten.vasc. Foscari, comandante ad interim del Volturno, stese la sua relazione nel dicembre del 1896, avendo potuto quindi evidentemente raccogliere informazioni e dettagli più numerosi di quanto avesse potuto fare Emilio Dulio a poche ore dei fatti.

[53] Anche se in questo caso si trattava di ascari arabi o somali, non dei leggendari eritrei, che erano in grado di tenere medie incredibili, come si può notare dalle indicazioni sulle mappe militari dell’Eritrea, che nel prevedere i posti tappa differenziavano nettamente tra l’andatura della truppa italiana e della truppa indigena.

[54] V. O-Po – L. Ferrando, cit., p. 352; Comandante della RN Elba, era stato nominato Commissario straordinario del Benadir dopo l’eccidio; scrisse sugli avvenimenti, oltre che nei rapporti ufficiali, anche nel volume Ricordi del Benadir, Napoli, Trani, 1912.

[55] I dati tornano con discreta approssimazione: Lafolè, lo ricordiamo, è a venticinque chilometri da Mogadiscio. Durante la ricerca, Maffei venne trovato a circa 7 km dalla città , ed i successivi caduti entro altri 6 o 7 km (quindi il più lontano era a una quindicina di km da Mogadiscio).

[56] V. “The New York Times”, 4 dicembre 1896, che titolava “For the murder of italians at Magadoxo, Africa”; anche “Le journal des Voyages” (v. Daud Jimale, Massacre at Lafoole, http://newsomalia.blogspot.it/2010/08/massacre-at-lafoole.html ) dedicava l’immagine di copertina a “Le massacre de Mogadisho”.

[57] Relazione di Dulio al Ministero degli Esteri in data 28 novembre, riportata per intero in O. Po – L. Ferrando, cit., p. 308

[58] Ibidem, p. 321

[59] Impressionante la macabra descrizione che della fucilazione dà il diario di G. Trevis, residente di Merca, che a sua volta sarà ucciso poche settimane dopo(L. Goglia – G. Trevis, cit., p. 108) ; dopo aver notato l’indifferenza dei prigionieri già al muro, aggiunge “A uno squillo di tromba gli ascari fanno fuoco. 4 somali cadono, il 5° è ancora in piedi, un proiettile solo lo ha colpito di sbieco a un occhio. Egli è ritto con un occhio vuoto e sanguinoso e guarda gli ascari che dietro mio ordine puntano di nuovo su di lui con uno sguardo pieno di terrore. Alza le mani rattratte all’altezza del viso. Diversi proiettili lo colpiscono ed egli cade. L’orribile spettacolo! Le membra dei 5 caduti palpitano, uno puntando le mani in terra sembra volersi rialzare un ascari lo finisce con un colpo a bruciapelo.”

[60] Detta anche Amnara, risulta ancora esistente e praticabile almeno fino al 1929, quando viene citata nella Guida d’ Italia del Touring Club Italiano, Possedimenti e colonie, a pag. 758. Sorgeva su un promontorio a una decina di minuti dal centro di Mogadiscio; era una costruzione tronco-conica su base quadrata, con una lanterna provvista di quattro finestre, che probabilmente fungeva da faro.

[61] V. diario di G. Trevis, in Arch. Storico Minist. Africa Italiana, 66/2, cit. in Luigi Goglia – Fabio Grassi, Il colonialismo italiano da Adua all’Impero, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 108-109.

[62] Le salme furono poi traslate in Italia, dove, nel novembre 1898, a cura del Ministero della Marina, nel Cimitero del Campo Verano a Roma venne innalzato un monumento dello scultore Giulio Bertuccioli per accogliere in una tomba comune i resti non riconoscibili della strage.

[63] Daud Jimale, in http://newsomalia.blogspot.it/2010/08/massacre-at-lafoole.html, settembre 2010.

[64] V. Lee. V. Cassanelli, cit, p. 207.

[65] L. Goglia- F. Grassi, cit., p,111.

[66] V. la già citata relazione del cap.freg. Giorgio Sorrentino

[67] V. Gian Carlo Corada, Lafolè, un dramma dell’ Italia coloniale, Ediesse, 1996, pp. 168 e segg.

[68] Archivio Storico Intesa SanPaolo, patrimonio BCI, fondo SG 12, fasc. 2.

[69] http://beeshadireed.blogspot.it/2011/05/bimaal-dir-revolt-massacre-of-italian.html