Nicky di Paolo. 3 dicembre 2017

Nascere in Africa e viverci vuole dire riuscire a capire fino da giovani quale fortuna ci sia toccata: più difficile è prendere coscienza della consistenza di questa fortuna e rendersi pienamente conto di quanto sia importante poter vivere in quelle lande.

È un dono piovuto dal cielo e sconosciuto a tutti quelli che vivono fuori di questo continente. Senza dubbio stando in Africa si avverte la magia che avvolge la vita africana, si è consci del fascino che la natura egli abitanti autoctoni emanano in un ambiente completamente diverso da quello europeo. Consciamente o senza rendersene conto, il bianco è influenzato dai tanti lati positivi della filosofia indigena, e li incamera affiancandoli al pensiero buono della sua razza; scaturisce così nella maggior parte dei casi un tipo di vita particolare, assolutamente unico che crea una dipendenza assoluta del bianco verso il nero e viceversa.

A parte le note degenerazioni (colonialismo, schiavismo, sopraffazione, sfruttamento, banditismo, eccetera) in una parte dell’Africa, impera l’accettazione da parte degli africani della presenza di gente dalla pelle bianca e solo in presenza di sopraffazioni il nero si è rivoltato contro il bianco.

Quando si è instaurata una convivenza pacifica tra bianchi e neri si è venuto a creare un ambiente del tutto particolare dove viene stimolata la creatività e dove l’esistenza trascorre serena. L’Eritrea, a ridosso della seconda guerra mondiale,era uno di quei paesi africani dove i nativi e gli europei convivevano lietamente e, in un ottimo connubio,riuscirono a dare vita ad un ambiente ideale per chiunque ambisse ad una vita colma di appagamenti materiali e spirituali.

Un esempio evidente di quella particolare creatività è stata la Scuola di Medicina dell‘Asmara,voluta e realizzata da un pugno di medici italiani, consci della necessità di preparare personale sanitario che potesse portare l’assistenza in un territorio vastissimo dove operavano meno di 100 medici, mentre invece ne sarebbero serviti almeno 1000, affiancati da diverse migliaia di infermieri e tecnici.

Malgrado queste enormi carenze, la situazione assistenziale era in quel momento dignitosa, ma era evidente la necessità di ben altro per ricoprire tutte le specializzazioni, gli incarichi della medicina preventiva, la lotta contro le malattie endemiche come la malaria, le parassitosi, la lebbra.

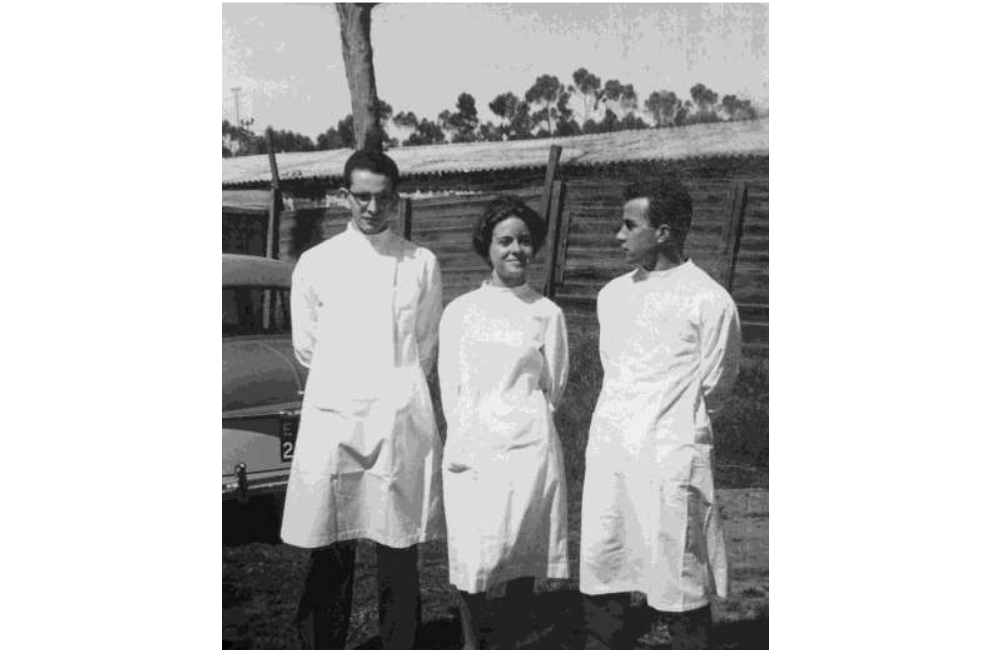

Gli italiani non si persero d’animo, ma in sintonia con il governo eritreo aprirono scuole per la preparazione di personale sanitario specializzato. Quando divenni uno studente della Scuola di Medicina dell’Asmara, rimasi affascinato dall’organizzazione della Scuola, dalla bravura e disponibilità degli insegnanti e dalla filosofia dell’abissino che incappava in una malattia; più di tutto fui impressionato dal coraggio con cui i nativi affrontavano la comparsa nel loro corpo di una situazione anomala. Non c’erano mai segni di paura né tanto meno di disperazione. Si presentavano al medico o allo studente di medicina, in quanto non distinguevano tra insegnante e allievo, chiedendo con semplicità e umiltà di poter essere aiutati a superare il momento di sofferenza.

Non solo i malati erano un esempio di sopportazione e di riconoscenza, ma anche i parenti, che di solito accorrevano numerosi a visitare l’infermo,erano sempre estremamente gentili nel richiedere notizie per capire quali fossero i probabili sviluppi della malattia che affliggeva il loro congiunto, accettando serenamente qualsiasi decisione presa dai medici e richiedendo solo il loro aiuto. Negli ospedali della città e nei presidi sanitari c’erano le suore di ordini cattolici che riuscivano sempre a fare miracoli razionando medicine e materiale sanitario, ma anche preparando medicinali secondo le ricette galeniche dei medici, oppure seguendo, in caso di carenza delle scorte sanitarie, i dettami della medicina tradizionale locale, basata, per una buona parte, in una erboristeria valida e facile da reperire.

Tutte le mattine, di buon ora,gli studenti di medicina dell’Asmara dovevano presentarsi nelle sale mortuarie dell’Ospedale Itegue Menen che erano state costruite accanto alle sale settorie; era obbligo infatti effettuare l’autopsia a tutti i deceduti, sia per accertare la diagnosi della malattia che aveva causato la morte, sia per costringere gli studenti a immergersi in un teatro anatomico dove era agevole apprendere l’anatomia umana. I docenti della Scuola erano medici ospedalieri ma era più corretto definirli tutors per la loro grande disponibilità.

Questo indirizzo scolastico prevedeva l’effettuazione, nei primi tre anni di corso,di circa duecento autopsie per ogni studente (una settantina per ogni anno di corso) e sono certo che non esisteva un’altra università simile al mondo che offrisse a tutti gli studenti una simile opportunità; apprendere l’anatomia umana sul cadavere era la prima imposizione della Scuola e rappresentava un vero e proprio esame di ammissione. Diversi studenti infatti si perdevano durante i primi anni di corso;erano quelli che non riuscivano a sopportare le giornaliere autopsie, mentre chi restava era obbligato a una pratica così intensa e così istruttiva che rendeva facile poi il loro trasferimento nelle sale operatorie e nelle corsie, evento che avveniva in genere alla fine del terzo anno di corso.

Noi studenti eravamo consapevoli che quella immersione totale nelle materie che costituivano la base del sapere di medicina era un’opportunità unica creata da un famoso medico italiano, specialista in malattie tropicali,il professor Giovanni Ferro Luzzi: quel grande scienziato si era evidentemente ispirato alla medicina degli antichi egizi che iniziavano la loro formazione medica con la preparazione del corpo dei defunti alle metodiche di imbalsamazione. Noi eravamo certamente più fortunati di quegli antichi colleghi in quanto contemporaneamente alle pratiche autoptiche, potevamo frequentare i laboratori di diagnosi e quelli di ricerca. Dopo i primi tre anni di quella particolare Università, vi era l’obbligo di frequentare le corsie di medicina per quelli che sceglievano la pratica generale mentre chi voleva diventare un chirurgo, doveva passare molte delle sue ore nelle sale operatorie. La Scuola di Medicina di Asmara era aperta a tutti indistintamente,purché chi volesse entrare fosse in possesso di un diploma di scuola media superiore e conoscesse bene l’italiano, lingua ufficiale del Corso; in quell’ambito nascevano delle belle amicizie tra studenti di razze diverse e personalmente mi trovavo molto bene in quell’ambiente cosmopolita e tutto dedicato a preparare medici validi che, nella loro professione, avrebbero dovuto ricoprire, da soli, vaste aree lontane dai centri medici e era indispensabile quindi che imparassero a cavarsela in qualsiasi circostanza.

Chi entrava nella scuola di medicina dell’Asmara veniva totalmente assorbito sia dallo studio che dalla pratica, due aspetti che avevano la medesima importanza per la valutazione degli esami di profitto. Gli esami finali e la tesi di laurea venivano dati in una qualsiasi università italiana. Non c’era confronto tra la nostra preparazione e quella degli studenti delle Università italiane: dopo poco tempo che eravamo In Italia per concludere gli studi,molti di noi venivano convocati dai direttori delle cliniche che stavamo frequentando per offrirci, subito dopo la laurea, un posto nei loro reparti: erano certi di fare degli ottimi acquisti. Una cosa strana era che noi italiani non vedevamo l’ora di dare la tesi di laurea per ritornare frettolosamente in Africa a praticare quella particolare medicina che tanto fascino creava nel nostro animo; al contrario invece si comportavano i medici eritrei che, appena laureati in Italia, cercavano in tutti i modi di trovare un impiego per poter rimanere in Europa, per nulla attratti dall’esercizio della medicina in Africa che non riuscivano a intravedere come una professione gratificante.

Tutti i medici che hanno studiato alla Scuola di Medicina dell’Asmara, dopo la laurea hanno avuto il meritato successo scaturito dopo anni di una vita dura, ma gratificata da un’eccellente preparazione. Al professor Giovanni Ferro Luzzi va il merito di aver intuito la grande opportunità di fondare una scuola di medicina in un luogo dove la preparazione di medici era divenuta una necessità impellente. Sono entrato nella scuola di medicina dell’Asmara nel 1958 e quindi ho avuto la possibilità di conoscere solo alcuni dei medici che parteciparono alla fondazione di questa facoltà universitaria italiana: ricordo il professor Paolo Guerra, il professore Mattia Sforza, il professore Filippo Sofia e il professor Emanuele Sorge,tutti nomi illustri della medicina tropicale.

Ebbi la fortuna di avere come insegnanti il professor Mario Manfredonia, il professor Cesare Greppi, il professor Antonio Musso, i fratelli Silla e tanti altri che non sto qui ad elencare. L’Università di Roma fu la prima a riconoscere gli anni di studio e gli esami di profitto della scuola di Asmara e poi, in rapida successione, tutte le Università italiane concessero l’ambito riconoscimento, mentre il Ministero degli Esteri italiano mise a disposizione alcune borse di studio che con un’alta votazione degli esami sostenuti all’Asmara, venivano concesse agli studenti per concludere gli studi in Italia.

Vinsi la borsa di studio e quando ebbi terminato il quarto anno, venni a laurearmi in Italia. Degli anni di Università trascorsi in Eritrea ho vivo il ricordo del grande entusiasmo che docenti e allievi mettevano nel proprio studio e nel proprio lavoro; assistevo alle riunioni e ai congressi della Sezione Eritrea della Società Italiana di Medicina Tropicale,fondata anni prima dai professori Ferro Luzzi e Guerra; attendevo con impazienza l’uscita bimestrale del bollettino della Sezione per leggere e rileggere gli articoli pubblicati dai nostri insegnanti che discutevano volentieri con noi i risultati delle loro ricerche e delle loro esperienze.

In una stretta simbiosi con i laboratori dell’ospedale, operava l’istituto Siero-Vaccinogeno di Asmara. Quest’ultimo, oltre a preparare e distribuire decine e decine di migliaia di dosi di vaccini, lavorava nella ricerca scientifica in stretto rapporto con Università italiane, ottenendo risultati strepitosi come quello dell’isolamento del virus del tracoma.

Anche altre facoltà universitarie italiane, aperte in seguito in Eritrea, ebbero molto successo. Come ho detto all’inizio era l’ambiente, unico nel suo genere,che favoriva lo sviluppo di queste iniziative; era la convivenza pacifica fra razze diverse che stimolava la creatività e faceva sorgere la voglia di fare e lasciava in tutti un’impronta indelebile. Ricordo con piacere alcuni miei compagni che hanno studiato nella Scuola di Medicina di Asmara; sono ormai in pensione come me, ma tutti in Italia avevano raggiunto posizioni direttive: Gilberto Silvestri, Sandro Damiani, Erik Domini, Antonio Del Giglio, Antonio Scarantino, Giovanni Camerlenghi,Ario Bertaso, Etiopia Seium, Mohamed Nagi: a tutti loro un caro saluto.

Leggi l’articolo di Nicky di Paolo qui:

Commento di Valeria Isacchini:

Ho letto il bell’articolo sull’Università di Medicina ad Asmara. Interessante, molto interessante. Settanta autopsie per anno, dunque Sa, un paio di anni fa ho avuto occasione, durante un viaggio in Albania, di avere come compagna di viaggio la giovane Direttrice Sanitaria (Sanitaria! non Amministrativa!) di un piccolo ospedale del Nord Italia. Eravamo un gruppetto piccolo; mentre ci recavamo a visitare una chiesa ipogea, incontrammo due mussulmani con una capra; le intenzioni erano evidenti. La DS ci guardò e si allontanò. Capimmo. Una ventina di minuti dopo, usciti dalla chiesa, ci rivedemmo e la rassicurammo: tutto fatto. Però uno di noi, rappresentante farmaceutico in pensione, le chiese come aveva fatto a superare gli esami: nessuna autopsia obbligatoria. Nessuna. Direttrice Sanitaria. Non ho motivi per mettere in dubbio la sua professionalità, intendiamoci. A me, come a tutti quelli della mia classe, avevano fatto sezionare una rana viva!!! al liceo. Ricordo ancora che aggiungendo gocce di caffè il cuore continuava a battere. Questo non mi ha fatto imparare nulla di scienze, se non che la caffeina è un eccitante. Infatti ho scelto altro genere di studi (non per colpa della vivisezione, intendiamoci: per “capritudine” mia). Ma una DS che non ha mai fatto un’autopsia mi fa più effetto della faccenda della rana. Eppure, coi sistemi informativi odierni, lo capisco. Mica serve fare come Leonardo che andava di nascosto a sezionare proibitissimi cadaveri: quando devo affrontare un’operazione, vado anch’io in Web per vedere i video con microcamere e capire di che si tratta. Ecco.