Per gentile concessione del Direttore della rivista “Marinai d’Italia”, Contrammiraglio Angelo Castiglione, pubblichiamo uno stralcio di un interessantissimo articolo pubblicato sul n. 11/12 2023 della rivista.

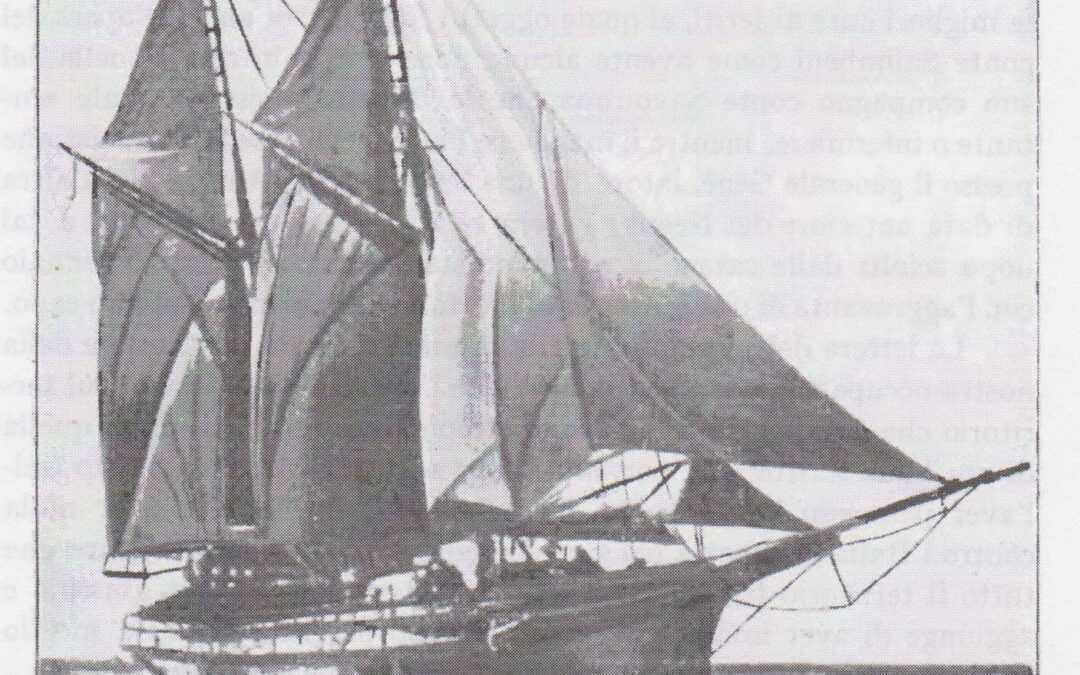

La goletta Mestre

La storia poco conosciuta di una nave della Regia Marina protagonista a fine ‘800 di un’azione che ha messo in salvo le vittime di un traffico illecito

Paolo Seno – Socio del Gruppo ANMI di Mestre

….

Alla fine del 1880 la goletta fu destinata nuovamente a Costantinopoli, dove rimase fino al 7 maggio 1884. Rientrata in Patria, fece base a Napoli fino al 4 agosto 1885, quando salpò con destinazione Massaua, sul Mar Rosso.

Il porto eritreo era stato occupato il 5 febbraio dello stesso anno da un Corpo di spedizione italiano. L’azione, che aveva avuto il benestare della Gran Bretagna che intendeva in questo modo ostacolare l’espansione francese nel continente nero, rappresentava il culmine della politica estera del Regno d’Italia che intendeva mettere piede nel Corno d’Africa, una delle ultime zone non ancora sotto il controllo delle potenze europee.

Durante la sua permanenza nel Mar Rosso, la Mestre rivestì un ruolo particolarmente delicato: oltre a contribuire alla difesa dell’area dalle truppe abissine, fu infatti impegnata nella vigilanza e nella repressione del traffico degli schiavi.

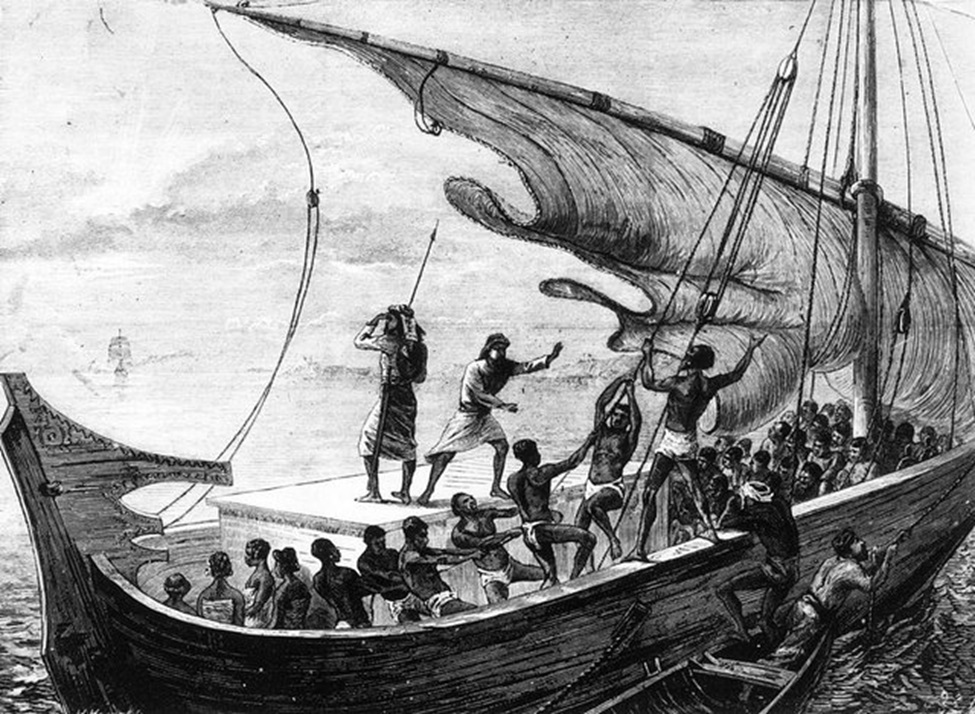

Non erano trascorsi molti anni da quando il commercio di esseri umani era stato abolito dalle Nazioni occidentali. Negli Stati Uniti, per esempio, questa triste attività era rimasta in vigore fino al 1865, anno della fine della Guerra di Secessione. In realtà il traffico di schiavi continuava imperterrito in varie aree del globo, tra le quali proprio il Mar Rosso, ove era gestita in linea di massima da Arabi, i quali provvedevano a radunare sulle coste gli Africani catturati nei villaggi dell’interno, per poi imbarcarli alla volta delle piazze dove sarebbero stati venduti.

Fu proprio perché una parte di questo traffico si svolgeva via mare che il Governo italiano affidò alla Regia Marina il compito di stroncarlo.

Tale impegno venne preso talmente sul serio che nel 1894 il Ministero della Marina diede alle stampe il Manuale sulla repressione della tratta degli schiavi. Istruzioni e notizie per gli Ufficiali della Regia Marina, un’opera che esponeva nel dettaglio la prassi da adottare nelle fasi di controllo e le regole d’ingaggio nel caso venisse scoperta un’imbarcazione che trasportava schiavi. Per esempio, se questa non si atteneva all’intimazione di fermarsi, la procedura era la seguente: “prima un colpo in bianco, poi uno a polvere, poi la cattura a forza, sparando innanzitutto a palla contro le vele e l’alberatura e, se ancora non accennava ad arrestarsi, contro lo scafo”[1].

I mezzi utilizzati dai negrieri erano piccole imbarcazioni a vela, i sambuchi, che trasportavano pochi schiavi alla volta. Queste caratteristiche contribuivano a rendere le operazioni di contrasto particolarmente problematiche in quanto, grazie alle piccole dimensioni e al basso pescaggio, i sambuchi risultavano particolarmente agili e riuscivano spesso a sottrarsi ai controlli rifugiandosi sottocosta.

Tuttavia le navi italiane assestarono ai negrieri alcuni duri colpi.

Le divise della Regia Marina all’epoca del varo della Mestre https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Quinto_Cenni_-_Uniformi_della_Marina.jpg

Inizialmente per ingaggiare la lotta alle piccole imbarcazioni usate dai trafficanti furono impiegate Unità troppo grandi, come le cannoniere Andrea Provana e Cariddi, rispettivamente di 733 e 1.101 tonnellate di dislocamento[2] che però non portarono a termine azioni degne di nota. Ma in seguito, quando queste vennero sostituite dalla Mestre, la situazione cambiò. In particolare la goletta si rese protagonista di un’operazione che ebbe risonanza anche sulla stampa nazionale.

Ecco come lunedì 19 aprile 1886 l’episodio (avvenuto i giorni 3 e 4 marzo 1886, n.d.r) fu riportato dalla Gazzetta Piemontese, il giornale di Torino che in seguito darà origine al quotidiano La Stampa: «Martedì scorso, alla sera tardi, la goletta Mestre partiva improvvisamente da Massaua prendendo il largo; contemporaneamente alla Mestre partiva pure il plotone di cavalleria dirigendosi verso M-berem ove sapevasi da informazioni particolari giunte al Comando superiore, doversi imbarcare un numero discreto di schiavi da trasportarsi ad Hodelda. La cavalleria, manovrando prontamente, poté circondare il territorio che sospettavasi dover essere il punto d’imbarco, e distesasi a catena per un vasto tratto di terreno, restringendosi, poté veder imbarcare il carico umano.

Un sambuco arabo carico di schiavi sul Mar Rosso si prepara a fuggire dopo aver scorto l’arrivo di un veliero. Fonte: https://digitalcollections.nypl.org

La Mestre, dal largo sorvegliando, scoperto il sambuco, gli dé tosto la caccia, poté raggiungerlo, arrestarlo e rimorchiarlo a Massaua. I marinai neri, ammanettati, vennero tosto sbarcati alla Capitaneria, ed i poveri schiavi sbarcati alla banchina del Comando e ricoverati in una baracca sita sulla piazzetta Umberto I. Sono trentacinque ragazze dai dieci ai venti anni, quasi tutte belle e simpatiche, appartenenti a diverse tribù finitime del circondario di Massaua. Ve ne sono del paese dei Gallas, dell’Amara, del Tigré e sudanesi; oltre alle ragazze vi sono pure quindici ragazzi quasi tutti sudanesi. Certo avevano subito dei maltrattamenti, poiché alcuni di essi dovettero essere tosto ricoverati all’ospedale. Durante il primo giorno che furono sbarcati non fecero che bere continuamente, ora poi, da quel che pare, si trovano benissimo, ridono e scherzano coi soldati, che, curiosi, vanno a guardare nella baracca.

Dicesi che le ragazze verranno ricoverate alla missione svedese di Hotumlo. Intanto vennero eseguiti numerosi arresti, tanto a Monkullo come ad Hotumlo, di persone sospette quali agenti od incaricati del reclutamento degli schiavi da spedirsi sulla costa d’Asia».

L’articolo è seguito da un approfondimento che svela altri dettagli e alcuni retroscena dell’operazione: «Il giorno terzo dello scorso mese il comandante superiore riceveva un messo di Ras-Alula, il quale gli faceva sapere che un negriero, con una cinquantina di schiavi, sarebbe giunto sulla costa per prendere il mare. La lettera cominciava con la solita formula (Perché ti sono amico, ecc., ti informo, ecc.) e soggiungeva come avesse egli fatto razzia sulla carovana del negriero e si fosse impadronito di una parte della sua merce. Il generale Gené [Gené Carlo, che dal 1885 era il comandante supremo dei presìdi d’Africa, ndr] la sera stessa fece partire uno squadrone di cavalleria a perlustrare la costa ed ordinò alla goletta Mestre di salpare ed incrociare fra le isole Dhalak e Massaua, fermando i sambuchi che avrebbero incontrati. Il Mestre, comandato dal tenente di vascello Nicastro, si imbatté il mattino seguente in due sambuchi; uno aveva le sue carte in regola e lo lasciò proseguire, l’altro, appena scorse la nostra bandiera, tentò di sfuggire correndo in poppa e valendosi di tutta la sua velatura; vi sarebbe riuscito se il vento non avesse scarseggiato. Raggiunto, dopo due ore e mezza di inseguimento, fu preso e rimorchiato dal Mestre e scortato a Massaua. Il corpo del delitto era stato stipato nella stiva ed il boccaporto era stato ermeticamente chiuso. Il negriero e l’equipaggio del sambuco si arresero senza opporre resistenza e con fatalismo tutto musulmano. Gli schiavi erano in tutto 49, fra cui 34 donne, quasi tutte giovani, e 10 bambini. Furono subito imbarcati sul Mestre, e sulle prime ebbero una gran paura, ma poi, essendo stato loro offerto del biscotto con altre mangerie, si accomodarono col solito fatalismo. A Massaua dissero poi all’interprete che il padrone arabo aveva fatto loro credere che i bianchi mangiavano i negri e perciò avevano avuto quel po’ di tremarella. Rassicurati in proposito, cominciarono subito a far fantasia. Andai io pure a visitare quei poveretti appena arrivarono. Sono di tre razze: la maggior parte galla, di tinta chiara-giallastra e di fattezze quasi europee. Qualcuna delle galla sembrava mesta, e specialmente una giovinetta assai bellina, che nel tragitto aveva avuto i favori speciali del negriero, il quale le aveva regalato dei bei braccialetti d’argento. L’interprete disse che era stata pagata 1200 talleri e che in Arabia sarebbe stata venduta 2500 o 3000 (…)»[3].

La goletta Mestre lasciò il Mar Rosso il 3 luglio 1889. Al termine di una parentesi di alcuni anni trascorsi a Napoli, dove nel 1892 sostituì la goletta Ischia come nave scuola per Mozzi Apprendisti Operai, nel giugno del 1894 fece ritorno a Costantinopoli, ove rimase fino al febbraio del 1896.

In seguito a un periodo di sosta in Italia, nel dicembre del 1897 fece nuovamente rotta per Costantinopoli, dove operò fino a maggio del 1900.

Dopo tanti anni di onorato servizio operativo, la goletta Mestre dovette cedere il passo a Unità di concezione più moderna e fu così destinata a Taranto, dove venne utilizzata come nave servizio fari fino alla radiazione, avvenuta il 18 gennaio 1912.

C’è da essere orgogliosi della storia di questa piccola nave militare italiana che, oltre 130 anni fa, è stata protagonista di un’operazione umanitaria che ha evitato a uomini, donne e bambini un tragico destino.

[1] Paoletti Ciro, Le direttive della Regia Marina per la repressione della tratta degli schiavi, su

https://happylibnet.com/doc/231617/le-direttive-della-regia-marina-per-la-repressione

[2] Meleca Vincenzo, Brevi note sull’abolizione della schiavitù in Etiopia, su

https://www.ilcornodafrica.it/st-meleca%20schiavit%C3%B9.pdf

[3] http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/mod,libera/action,viewer/Itemid,3/page,2/articleid,1247_01_1886_0109_0002_18314785/anews,true/