Gino Scala, 16 ottobre 2006

L’Ottocento è stato il secolo delle grandi esplorazioni nel continente africano: quando rievochiamo quelle eroiche imprese, insieme agli uomini che ne furono protagonisti, il nostro pensiero non può non correre a scenari inusitati e luoghi tenebrosi, a forti emozioni e sfide estreme, alla lotta per la sopravvivenza o ad esperienze che comunque escono dal normale corso della quotidianità.

Di certo era quella una vita avventurosa, condotta tra rischi incalcolabili, che soltanto una passione forsennata – elevata quasi al rango di missione – poteva riuscire a sostenere. Per tutte queste ragioni, la figura dell’esploratore ha sempre suscitato un vivo interesse o almeno una benevola curiosità ed è stata circondata da un alone di fascino e di misteriosa attrattiva.

Anche se oggi ben sappiamo che la loro opera spianò di fatto la via al colonialismo, essi hanno il diritto di venir vagliati singolarmente, nel contesto storico-culturale del tempo, senza pregiudizi né facili generalizzazioni.

Ma al di là delle leggende romantiche o delle polemiche posteriori sorte sull’argomento, quali considerazioni ragionevoli si possono fare sul duro mestiere dell’esploratore in Africa?

Diciamo subito che un tale compito non era alla portata di chiunque. Non ci si improvvisa esploratore da un momento all’altro: la storia tende a ricordare le missioni condotte a termine con successo, ma quante ve ne sono cadute nell’oblio per l’imprevidenza o impreparazione!

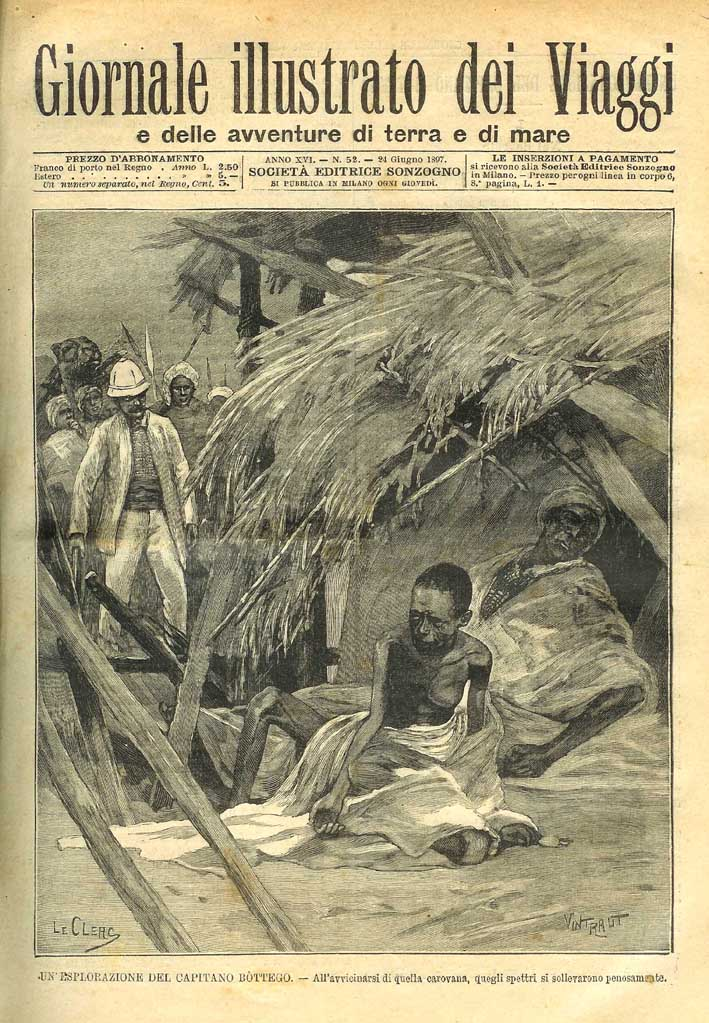

Innanzitutto necessitava una forza fisica e una determinazione non comuni, tanto che alcuni per prepararsi ai loro viaggi si sottoponevano a prove di resistenza per abituarsi alla vita in circostanze malagevoli. Ad esempio si dice che Bottego “era un abile e appassionato cacciatore” e “quella prima vita, trascorsa sotto il libero orizzonte della pianura emiliana a scovare selvaggina, lungo quelle strisce di jungla che fiancheggiano l’Enza, e l’esempio indipendente del padre, gli avevano conferito una impronta animosa (…) voleva riuscire in qualche cosa, cacciarsi energicamente per qualche via (…) né era temperamento fatto per subire l’ambiente. Era una forza appassionata, volitivo sino all’estremo” (1).

E più tardi, ritornato dal Giuba, ad un suo concittadino che lo pregava di portarlo in futuro con sé, il capitano faceva notare come non bastasse una semplice predisposizione atletica ma soprattutto sopportazione della fame e della sete, doti indispensabili per chi voleva viaggiare in quelle lande lontane (2).

L’adattabilità era un ulteriore elemento essenziale, tanto che Livingstone ricorda come dovesse industriarsi in ogni sorta di lavoro ed essere al contempo predicatore, insegnante, interprete, tecnico agricolo, medico e artigiano.

Dobbiamo tenere conto che alcuni esploratori appartenevano alla carriera militare, altri avevano svolto studi o fatto pratica come marinai e da questo traevano il loro tirocinio.

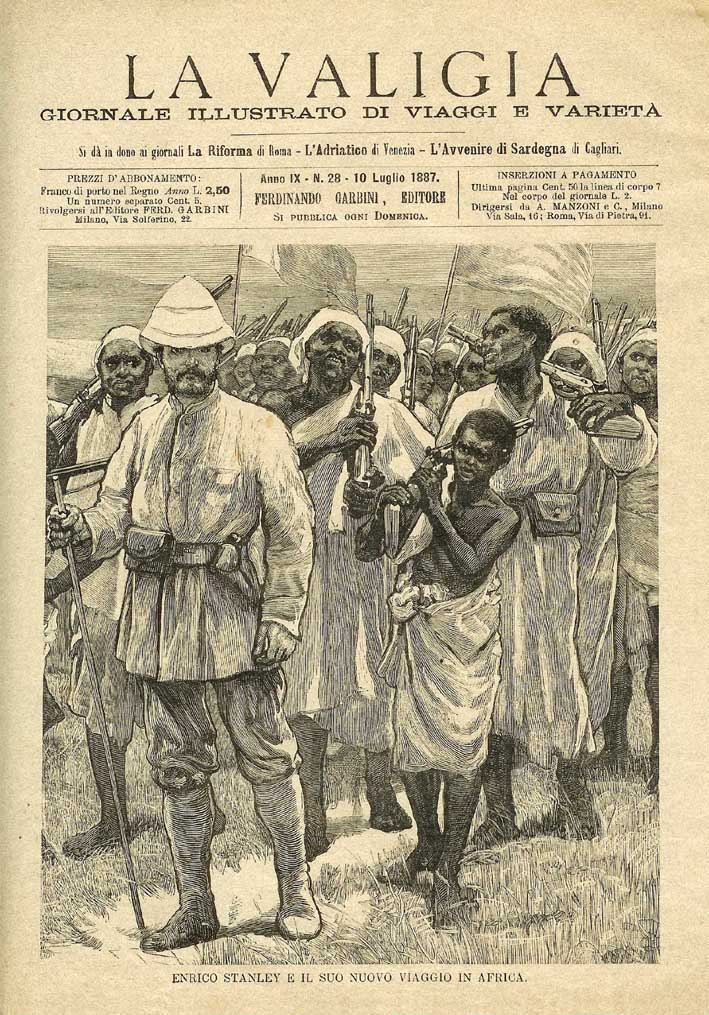

Vi è pure chi ha avuto la sorte di trascorrere una giovinezza avventurosa, come Henry Morton Stanley (1840-1904) che solcò l’Ovest Americano, partecipò alla guerra di secessione e si imbarcò su navi, prima di attraversare l’Africa da un oceano all’altro guadagnandosi il soprannome di Bula matari, spaccarocce.

Roald Amundsen (1872-1928), celebre esploratore polare norvegese, in un testo autobiografico tratteggia molto bene quale fosse il desiderio che nutriva sin da ragazzo e la sua vicenda, del resto, risulta simile a tante altre. Era stato avvinto dalle letture delle peripezie di coloro che avevano tentato precedentemente di forzare il passaggio a nord-ovest ed in particolare dalla spedizione di Sir John Franklin (1786-1847) le cui sofferenze erano giunte al punto di dover mangiare il cuoio degli stivali per sopravvivere. Amundsen stesso ci dice: “ardeva in me la strana ambizione di sopportare le medesime sofferenze. Forse l’idealismo della gioventù, che si volge al martirio, trovò in me la sua crociata sotto forma di esplorazione artica. Anch’io volevo soffrire per una causa, non nel deserto infuocato, per arrivare a Gerusalemme, ma nel Nord, per arrivare alla conoscenza dell’inesplorato ignoto. Comunque, le descrizioni di Sir John decisero della mia carriera. In segreto – perché non avrei mai osato far cenno della mia idea a mia madre che sapevo non l’avrebbe accolta con simpatia – decisi irremovibilmente di diventare esploratore artico. Oltre a ciò cominciai subito a prepararmi a tale carriera. (…) In ogni momento libero dalla scuola, dal novembre all’aprile, uscivo all’aperto per esplorare le colline e le montagne che si alzavano in tutte le direzioni intorno ad Oslo, aumentando la mia abilità coll’attraversare il ghiaccio e la neve e irrobustirmi i muscoli per la grande avventura che mi attendeva. In quei giorni le case, d’inverno, si tenevano ermeticamente chiuse, così mi consideravo un innovatore un po’ capriccioso perché insistevo a voler dormire con le finestre della mia camera spalancate anche con la temperatura più fredda” (3).

Invece René Caillé (1799-1838) fu ispirato dalla lettura di Robinson Crusoe e dalle leggende che sin da piccolo aveva ascoltato sulla città di Timbuktu (o Tombouctou), che si diceva fosse sede di una delle più avanzate civiltà africane, piena di palazzi e bellezze. Quando egli, travestito da arabo, si risolse a ricercare la mitica città, sperava di essere il primo europeo a raccontarne le meraviglie ma ebbe una delusione: essa era ridotta al ruolo di grosso villaggio di capanne e di piccole case in muratura, ben lontano da quanto si favoleggiava (4).

Oltre al vigore fisico, una seconda attitudine fondamentale per i viaggi africani era la capacità di organizzazione e di guida. La riuscita di una spedizione di scoperta molto dipendeva dalla preparazione della carovana e dalla sua coesione, poiché inoltrarsi nel continente spesso comportava l’abbandono per giorni di ogni traccia di presenza umana.

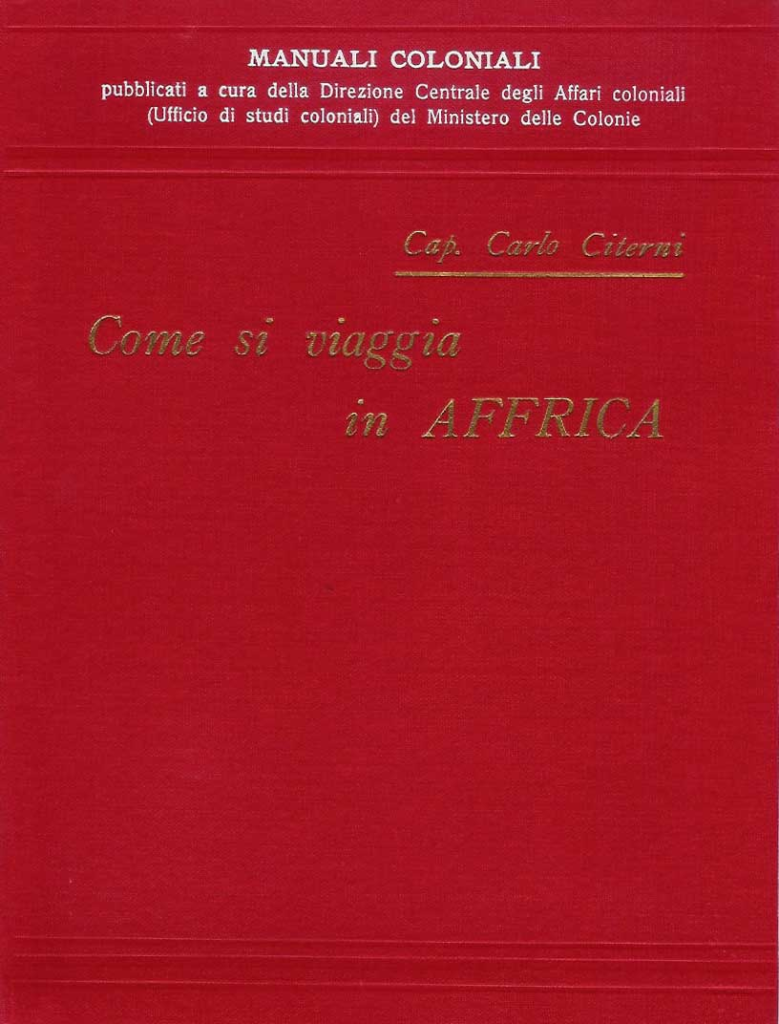

Il capitano Carlo Citerni (1873-1918), autore di un prezioso manuale coloniale così istruiva i potenziali viaggiatori: “Insomma nella preparazione di una spedizione in terra d’Africa, è necessario un grande senso di equilibrio e di armonia. Avendo ben presente l’assioma che laggiù non si potrà aver mai quel che non si è portato seco, è d’uopo far giungere la previggenza fino alla più meticolosa cura dei preparativi, ma è non meno utile escludere in modo assoluto il superfluo. E a questo proposito è bene rammentare che ci sono delle cose, le quali a prima vista sembrano assolutamente indispensabili al nostro benessere, mentre poi, mutate le abitudini di vita, cessate le precipue ragioni che in patria ne consigliavano l’uso appaiono, durante il viaggio, ingombranti, noiose e talvolta deleterie. In questa materia, l’albero delle illusioni, così rigoglioso prima del viaggio, perde le sue foglie al primo soffio dei nuovi venti” (5).

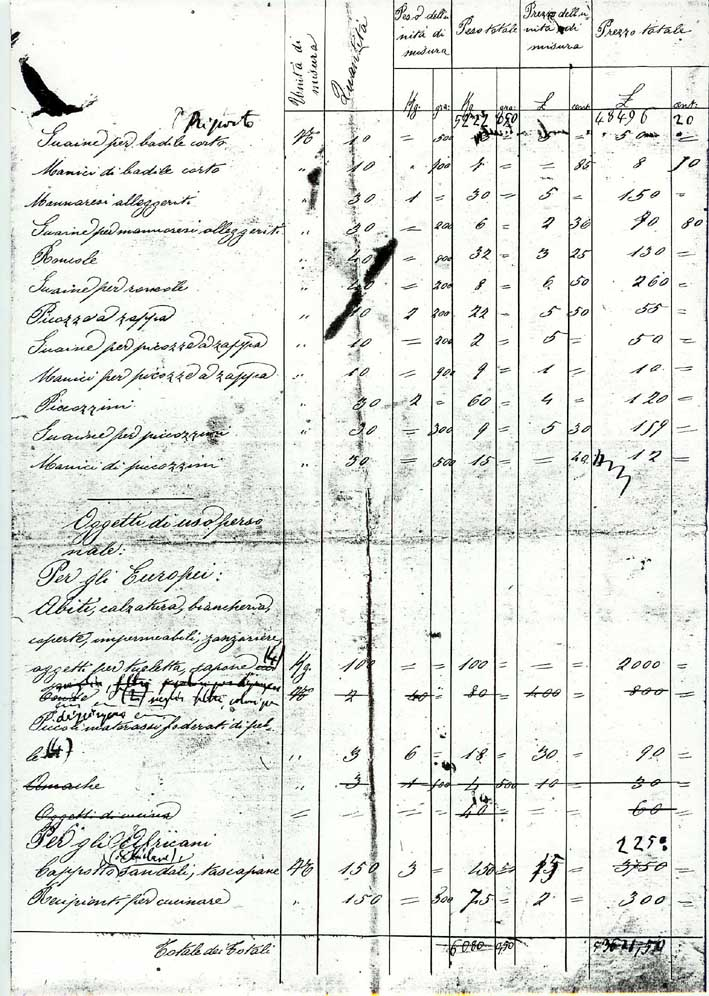

Si ha una riprova della cura necessaria per i preparativi prima della partenza in un Progetto presentato da Vittorio Bottego alla Società Geografica Italiana (6), per un viaggio – sulle orme di Stanley che non andò in porto e fu in seguito sostituito con quello al Giuba. È tuttavia significativo, per il particolare elenco dell’occorrente: animali, bardature, recipienti, armi e munizioni, utensili da zappatore, oggetti per uso personale, materiale per riparazioni, viveri, tessuti, strumenti scientifici e oggetti vari; tutti inventariati con la quantità, l’unità di misura, il peso per unità di misura, il peso totale, il prezzo per unità di misura e quello totale.

Ma il successo non dipendeva unicamente dalla struttura e dai mezzi a disposizione del convoglio, ma soprattutto dalla sua disciplina in quanto la comitiva era tenuta insieme dalla capacità di indirizzo e dal carisma di chi ne stava a capo. Questi, oltre alle doti intellettuali e tecniche richieste per lo scopo, doveva possedere altre virtù, come la tenacia di propositi ma anche la necessaria pazienza e l’abilità nel districarsi nelle più svariate contingenze.

Ecco come Citerni delinea la figura tipo del comandante: “meglio che piegare e plasmare, volta a volta, il proprio spirito sulla mutevolezza d’ambiente (il che può costituire un ottimo modus vivendi dappertutto fuori che in testa d’una carovana) giova apporre continuamente la saldezza inflessibile, adamantina della propria persona: una saldezza che è sempre uguale a se stessa, che non si smentisce mai” (7).

In queste parole si denota come l’autore provenga dalla “scuola” di Vittorio Bottego, che per anni è stato considerato l’archetipo degli esploratori italiani.

Uno dei compiti più delicati che spettava al responsabile era la scelta del personale, sia europeo che indigeno. Per quanto riguarda il primo sorgeva il problema dell’unicità della direttiva in modo da escludere una pluralità di voleri o una cogestione, che appariva inadatta per un viaggio nella sfinge africana. Per queste considerazioni la forma ritenuta allora più idonea era quella della sottomissione militare per iscritto, anche se esercitata da una civile.

La scelta dell’obbedienza militare comportava naturalmente la necessità di strutturare militarmente tutto il resto del gruppo in modo che ciascuno sapesse quali compiti gli venivano affidati e come si dovesse comportare nell’impossibilità di ricevere ordini o nel ritrovarsi isolato dal resto della colonna.

L’arruolamento degli africani avveniva frequentemente nella località della costa da cui iniziava l’itinerario e ricopriva tutti i ruoli indispensabili dai cuochi ai soldati, dai portatori ai mulattieri; tuttavia la selezione degli interpreti e delle guide era la decisione più delicata. La scelta preferibilmente ricadeva su persone che avessero prestato servizi analoghi o operato in corpi armati ed era buona norma seguire il criterio di non assumere gente della stessa etnia o religione in maniera da rendere meno probabili diserzioni e ribellioni di massa.

Bottego, per il personale al servizio nella sua missione del 1892, reclutò 30 Arabi di Massaua e dintorni, 27 Assaortini, 41 fra Sudanesi e Beni-Amér, 1 Dancalo, 16 Somali, 8 Galla e 1 Zanzibarese; in totale 124 uomini riguardo ai quali ci informa “li divido in sei bulùk (plotoni) di 20 uomini ciascuno, compresi bulùk-bàsci (sergente) e un muntaz (caporale). I graduati li ho scelti fra coloro che hanno già coperto cariche nei nostri battaglioni indigeni, assicurandomi prima della loro abilità nell’istruire e nel comandare. Conferisco i gradi per un sol mese in via provvisoria e avverto ognuno, graduati e soldati, che solo il 10 di novembre confermerò nell’ufficio chi se ne mostrerà meritevole” (8).

Molto utile era mettere in pratica un uso abissino secondo il quale ogni uomo assoldato doveva dare assicurazione per se stesso a mezzo di un garante, cui spettava il compito di rispondere, anche in solido, delle scorrettezze e delle insubordinazioni di rilievo commesse dalla recluta.

Le malattie assieme alla natura dei luoghi e alla reazione delle popolazioni erano i principali ostacoli alla perlustrazione dell’Africa nel secolo scorso.

La malaria e le febbri tropicali (che potevano portare al delirio e anche alla morte) costituirono un intoppo per tutte le imprese; a partire da quella di Mungo Park (1771-1806), la cui spedizione del 1805 sul corso del fiume Niger fu decimata dalle febbri.

Un altro esploratore del bacino nigeriano, Hugh Clapperton (1788-1827) morì a 39 anni per lo stesso motivo ed anche la famosa missione di Richard F. Burton (1821-1890) e John H. Speke (18271864) alle sorgenti del Nilo fu colpita dalle febbri malariche ed in particolare Burton cadde più volte infermo. Identico flagello toccò alla successiva spedizione del 1863 lungo il Nilo condotta da Samuel W. Baker (1821-1893), un singolare inglese che percorse l’Africa in compagnia della giovane moglie Florence, caso veramente raro nell’universo delle esplorazioni.

In verità Baker avrebbe voluto lasciare la consorte al Cairo, ma essa affermò che era intenzionata ad affrontare ogni avventura dicendogli: “In qualsiasi luogo, voi andiate io verrò con voi. La terra su cui voi morrete mi vedrà morire ed io sarò sepolta dove lo sarete voi”(9). I coniugi che avevano terminato le scorte di chinino ed erano in attesa che il morbo facesse il suo decorso, proseguirono nel loro tragitto, riuscendo a spuntarla sulla malattia e a scoprire una seconda sorgente del Nilo Bianco, proveniente da un lago da loro chiamato Alberto.

Anche il grande David Livingstone (1813-1873) non fu risparmiato dalla malaria, che scoppiava durante la stagione delle piogge e che provocò più di un tentativo di ribellione e di fuga fra i suoi portatori obbligando il dottore, proprio lui persona mite e missionario cristiano, ad impugnare la pistola e a minacciarli per riportarli all’ordine.

Henry M. Stanley dice che la sua acclimatazione nelle paludi dell’Arkansas non gli era servita a nulla contro le febbri africane, tanto che da persona robusta che pesava 77 chili era dimagrito sino a rimanere uno scheletro di pelle ed ossa del peso di 58; aveva inoltre osservato che un europeo su tre tornava a casa con la salute definitivamente minata.

Allora contro la malaria si proponevano una serie di “infallibili cure” ed i bianchi facevano affidamento su pillole a base di purganti, rabarbaro e chinino (10). Fu solo dopo il 1890 che si stabilì una connessione tra le febbri malariche e la puntura delle zanzare con il risultato di provocare un diverso atteggiamento psicologico da parte degli occidentali nei confronti dello stanziamento in Africa.

Oltre alla malaria vi erano altre complicazioni che potevano colpire i viaggiatori: ricordiamo che Speke divenne quasi cieco per il riacutizzarsi di un’oftalmia e che fu pure colpito da polmonite; che Livingstone, per le emorragie, si ridusse a non poter camminare, né a montare un asino e fu costretto a farsi caricare su di una portantina e che Burton non poté quasi più mangiare, per le piaghe in bocca.

I parassiti erano poi sempre in agguato, specie quando si attraversavano luoghi ricchi d’acqua come stagni, laghi e paludi; mentre durante le marce diurne vi era il rischio di insolazioni e colpi di sole.

Il paesaggio e la natura, pur ammirevoli in Africa, costituiscono un ulteriore banco di prova per chiunque: sia che si tratti di foreste tropicali, di distese desertiche, di altipiani o di aree paludose.

La giungla poteva opprimere a tal punto da provocare difficoltà respiratorie e, con il suo intricarsi, poteva apparire oscura e minacciosa.

Un assistente di Stanley nel 1887 commentava nel suo diario personale (secondo la consuetudine dell’ epoca ciascuno ne teneva uno) che “la foresta è assolutamente selvaggia, enormi alberi malinconici ai piedi dei quali crescono cespugli fitti e densi (…) Quale scena di desolazione per un essere umano che vi venga abbandonato da solo! Mai sarei riuscito ad immaginare cose simili prima di venire qui” (11).

E lo stesso Stanley nel suo viaggio alla ricerca di Emin Pascià governatore della provincia di Equatoria per conto del Kedivé d’Egitto ed in essa rimasto isolato dopo la rivolta mahdista – parla della foresta dell’Ituri come di una regione maledetta in cui si manifestava tutta la potenza della natura ai tropici, in cui si poteva venire oppressi da boschi senza fine e dal rumore continuo causato dal boato delle cateratte. E anche più tardi, una volta che Stanley ritornò in Inghilterra, si diceva di lui che era gioviale e piacevole, quando non parlava dell’incubo più terribile tra tutte le sue esperienze, cioè l’aver attraversato la foresta dell’Ituri.

Anche i corsi d’acqua possono trasformarsi in ostacoli rilevanti, quando abbandonano il loro pacifico scorrere e si precipitano a valle ostruiti da scogli, cateratte e rapide. O, al contrario, quando enormi isole galleggianti di erbe ne ostruiscono il letto: questo ammasso di vegetazione, conosciuta come sudd, imbriglia le imbarcazioni in una morsa e ne impedisce il passaggio, provocando pure afa e putridume.

Contro queste formazioni di flora nel Nilo Bianco dovette combattere Romolo Gessi (1831-1881), mentre insieme ai suoi uomini cercava di rientrare a Khartoum a bordo del vapore Saphia. In un simile frangente i soldati furono costretti a rimanere nell’acqua da mattina a sera, per aprirsi la strada tra le erbe e l’esploratore italiano finì con il vivere un’avventura tremenda.

La stagione delle piogge costituisce un inevitabile pedaggio d’ingresso per chi si inoltra in certe zone dell’Africa, essa dura giorni e giorni, con la terra che diviene una palude infestata da zanzare, mosche e parassiti. Le notti ed i giorni del periodo pluviale potevano parere interminabili e cupi: la pioggia, che è sempre così monotona, in Africa diveniva un’insopportabile solitudine per i bianchi che dovevano ascoltarne il rumore che si abbatteva sulle loro teste.

Se l’abbondanza di acqua appariva una complicazione, anche la sua scarsità non era da meno.

Le aree desertiche o comunque aride obbligano a procedere con prudenza, a cammini notturni e soste durante i momenti di maggior irradiazione solare. La mancanza di acqua, da sempre, costituisce una delle più gravi preoccupazioni per chi si è ficcato in un viaggio in terra africana: ma il problema non stava solo nel reperire dell’acqua, ma anche nel poterla trasportare; in epoca coloniale all’uopo venivano usati dei recipienti di tela o di pelli, detti ghirbe, che avevano il vantaggio di preservare il liquido dal caldo esterno, ma l’inconveniente di bucarsi in terreni boscosi versando via parte del contenuto. Il caldo dell’aria e l’aridità della terra colpivano e spesso scoraggiavano lo straniero non abituato a simili ambienti.

Nei deserti nordafricani le tempeste di sabbia sono un formidabile fenomeno da cui guardarsi. Esse sono provocate dai venti tempestosi di grande violenza – il ghibli,che in Egitto viene detto khamisin o simun – e si presentano come dense formazioni nuvolose di color rossastro che avanzano a grande velocità, ora raso al suolo, ora elevandosi, con l’effetto di rendere la temperatura alta e l’atmosfera oscurata; nell’uomo possono provocare stati di disorientamento o di alienazione temporanea, difficoltà respiratorie e in casi estremi la morte per disidratazione (12).

La marcia attraverso territori sconosciuti doveva avvenire con avvertenza e circospezione; soprattutto era indispensabile l’aiuto di una guida che facesse da contatto con gli abitanti delle contrade attraversate.

La partenza avveniva di norma all’alba, in modo da sfruttare le ore più fresche della mattina; le traversate notturne erano evitate perché l’oscurità obbligava ad uno sforzo maggiore, l’attenzione richiesta aumentava notevolmente la fatica e se proprio vi si era costretti era necessario adoperare le precauzioni del caso affinché nessuno abbandonasse il sentiero giusto.

L’ideale era iniziare il cammino avendo a disposizione sei-sette ore per giungere alla tappa successiva verso mezzogiorno, in quanto non risultava conveniente dividere il tragitto in due tronconi uguali – uno al mattino, l’altro al pomeriggio – poiché così facendo la seconda parte veniva ad effettuarsi tutta nelle ore pomeridiane più calde.

Una carovana in marcia che si muoveva alla volta dell’ignoto, se ben organizzata poteva sembrare un piccolo esercito in parata. A titolo di esemplificazione diciamo che la spedizione di Speke con James A. Grant (1827-1882) del 1860 (partita da Zanzibar per il Lago Vittoria) contava oltre cento uomini ed era la più grande sino ad allora inoltratasi nel cuore del continente. In testa camminava una guida indigena con la bandiera inglese spiegata, seguivano uomini armati di lancia e di arco carichi di merci per gli scambi ed i pagamenti, poi vi erano i portatori con i pacchi e gli accessori, tenevano dietro una dozzina di indigeni con le mule cariche di munizioni, a questo punto marciavano Speke e Grant con i loro addetti personali e la scorta, infine veniva la retroguardia formata dagli ammalati, dalle donne e dagli animali (13).

Nel corso della marcia una cura minuziosa doveva venir riservata all’accampamento della comitiva, specie quando la sosta si protraeva per un certo tempo. Ordinariamente per i campi venivano scelti terreni asciutti e luoghi all’aria aperta ma riparati dai venti, cercando di scansare i letti dei torrenti che si potevano trasformare in fiumane minacciose in men che non si dicesse; erano evitate parimenti le zone ombrose o troppo vicine all’abitato o ai guadi dove, per il grande passaggio di animali si poteva essere molestati da ogni sorta di insetti.

Le località riservate all’attendamento era buona prescrizione che fossero tutte circondate da una abbattuta di tronchi, rovi e frasche detta zeriba, utile contro i curiosi e i vagabondi, che poteva all’occorrenza venire trincerata per motivi di sicurezza.

Il recinto di alberi serviva anche a tenere unito il bestiame e poteva evitare l’eccessiva dimestichezza tra gli indigeni di scorta e quelli dei paesi attraversati.

E veniamo a quella che era l’incognita più gravosa, cioè la ricerca di un ‘‘modus vivendi” e la possibile reazione delle popolazioni locali. Come per altri problemi che si presentavano, non esisteva una pratica univoca di approccio con i nativi da parte dei frengi * (uomini bianchi, il termine è una modifica del nome franchi portato in Arabia durante le Crociate e da qui trasmesso in Africa Orientale), così come non si poteva generalmente parlare di “aborigeni”, poiché sussisteva una miriade di tribù, etnie e clan con vita e culture assai diversificate. Diciamo subito che tra gli esploratori occidentali e le genti africane esisteva una reciproca diffidenza.

Un’indicazione che veniva fornita a chi volesse inoltrarsi in quelle lande era di non scoprire i propri piani e cercare di mantenere rapporti cordiali nella forma senza scendere ad un’eccessiva confidenza.

La bontà e la clemenza erano sconsigliate, poiché si riteneva che i neri potessero vedere in esse un segno di debolezza; al contrario nella vendetta e nella punizione si scorgeva un attributo della divinità e del comando (14).

Citerni nel suo compendio è abbastanza risoluto su questa questione, tanto da dire: “Nelle relazioni coi neri, il dir sempre la verità finisce per diventare un’astuzia raffinata. Essendo egli menzionieri per istinto e attribuendo a voi il medesimo difetto, credono sempre il contrario di ciò che dite: e, agendo in conseguenza, finiscono per essere ingannati da loro stessi. (…) Vagliate con prudenza quanto essi vi affermano spesso con grande sicurezza. Strette parenti della bugia sistematica, l’invenzione fantastica, l’esagerazione, l’iperbole, sono gli elementi più comuni ond’è composto un buon discorso indigeno: un discorso innocentissimo anche senza inganno e malafede” (15).

Accanto a queste opinioni, che riflettono indubbiamente la cultura del colonialismo, vi è stato chi, come il tedesco Heinrich Barth (1821-1865), che condusse esplorazioni tra il Ciad e il Camerun, suggeriva ai giovani candidati viaggiatori come la migliore arma verso i locali fosse il loro rispetto rigoroso e impeccabile.

Il dotto Livingstone rappresenta da questo punto di vista un’esempio di apostolato esemplare; per trent’anni dedicò i suoi sforzi per evangelizzare i nativi, a marciare per sentieri inesplorati e a denunciare la tratta degli schiavi. Se come viaggiatore percorse quasi 30.000 miglia di suolo africano, come missionario innovò i sistemi di lavoro: i suoi insediamenti di pionieri non avevano il compito di convertire con la forza, ma costituire un semplice punto di riferimento attraverso il quale cooperare con i nativi per meglio sfruttare le possibilità del paese.

Livingstone di solito contava sulla persuasione, sebbene in momenti estremi fece pure ricorso a punizioni corporali. Il suo collega, Stanley, invece, passa per uno che ha impiegato metodi sbrigativi, in quanto considerava l’ Africa un posto in cui la violenza era di casa, tanto da non annotare sistematicamente tutti i combattimenti con gli indigeni, ritenendoli fatti del tutto normali.

Talvolta gli indigeni non capivano i motivi del viaggiare europeo senza uno scopo – per loro – ben preciso, quale il procacciarsi avorio o schiavi; di contro ai bianchi riusciva difficile accettare, o solo giustificare, usanze giudicate barbare e incivili, si pensi alle pratiche superstiziose, ai sacrifici e al cannibalismo.

La piaga dello schiavismo era un’altra delle controversie sulla cui soluzione esistevano opinioni variegate. Per Charles G. Gordon (1833-1885), famoso come Gordon Pascià e governatore del Sudan Egiziano, la lotta alla schiavitù era un problema essenzialmente umanitario, da affrontare gradualmente attraverso trasformazioni economico-sociali; il suo amico ed aiutante Romolo Gessi propendeva per un’energica azione di polizia da condurre con ogni mezzo e senza troppi riguardi.

Nella casistica dei contatti tra viaggiatori e aborigeni, non mancano momenti curiosi o divertenti: ricordiamo, fra tutti, quanto successo a Baker e a sua moglie che per ben quattro mesi credettero di trovarsi al cospetto di Kamrasi, re dell’Unyoro, al cui posto si era invece spacciato un fratello; la commedia indispettì non poco l’inglese che si fece pregare molto prima di accettare l’udienza del vero sovrano.

Le fatiche e le tribolazioni degli esploratori non terminavano nemmeno con la fine del viaggio. Una volta tornati a casa li attendevano spesso successo e fama; la pubblicazione dei diari di scoperta divenne un fatto di moda e alimentò il fiorire di un genere di successo, intermedio tra la letteratura e il giornalismo.

Ma parallelamente spuntavano pure le diatribe e le polemiche; talvolta i circoli geografici e gli ambienti scientifici sottovalutavano o ritenevano menzogneri i risultati delle spedizioni, magari perché non coincidevano con il quadro delle cognizioni posseduto o supposto.

Caillé al suo ritorno, dopo la delusione avuta per la vista di Timbuktu, non fu creduto e, passato il primo momento, fu dimenticato e abbandonato; solo anni dopo Barth ne riabilitò la memoria dimostrando che le sue descrizioni corrispondevano a verità.

Due missionari tedeschi, Ludwig Krapf (1810-1881) e Johann Rebmann furono derisi per aver sostenuto l’esistenza di monti coperti di neve (poi identificati con il Kenya e il Kilimangiaro), scoperte che concordavano con le leggendarie Montagne della Luna di Tolomeo, ma che erano ritenute cosa impossibile dagli scienziati che non ammettevano che in Africa potessero esistere rilievi con ghiacci.

Molto celebri rimangono le divergenze tra Burton e Speke sulle sorgenti del Nilo Bianco che il primo identificava nel Lago Tanganica, mentre il secondo era sicuro di averle trovate nel Lago Vittoria.

La discussione si fece talmente calda al punto che fu deciso un pubblico confronto tra i due per il 21 settembre 1864, il contraddittorio non ebbe però luogo per la morte di Speke avvenuta per un incidente con il fucile da caccia o – come alcuni mormorarono – per suicidio.

A Stanley non furono risparmiati i dubbi sul suo operato e pamphlet ironici; ma il colmo fu che, ancor prima di rientrare in Inghilterra, venne a sapere che il Times aveva pubblicato la notizia secondo cui “Livingstone aveva trovato Stanley” e non viceversa (16).

Nondimeno i rischi e le sofferenze non fermarono l’epopea dei pionieri del XIX secolo; fossero essi missionari, mercanti, viaggiatori, geografi, diplomatici, scienziati o militari tutti subirono il fascino dell’Africa, anzi il ritorno in quella terra diveniva sovente un chiodo fisso per chi vi fosse stato una volta.

Il richiamo del continente nero è stato sempre più forte dei suoi pericoli.

Qualcuno poi veniva talmente ammaliato da quella vita diversa, da restare vittima dell’africomania; è il caso di un tal Giuseppe ricordato così da un mercante di schiavi: “la sua permanenza in Africa non gli aveva soltanto dato gusto per gli abitanti, costumi e superstizioni, ma aveva fatto di lui un partigiano della fusione delle razze, più fervente e più franco di qualunque abolizionista dichiarato (…) egli ammirava le donne, gli uomini, la lingua, la cucina, la musica. Cadeva in estasi al suono discorde del tamtam; finanche le barbarie africane avevano un’attrazione per questo strano inglese” (17).

E le poche, ma significative, righe scritte da Vittorio Bottego il 2 ottobre 1892 – quando aveva appena iniziato la marcia verso il Giuba da sole ci palesano quale potesse essere il piacere di viaggiare: “mi sento sollevato e felice di trovarmi finalmente libero del tutto. Non tenterò neppure di descrivere questo senso veramente ineffabile di beatitudine, che intender non la può chi non la prova” (18).

NOTE

1. Aroldo Lavagetto, La vita eroica del capitano Bottego (1893-1897), Milano, Mondadori, 1934, pp. 18-19.

2. Cfr. Attilio Barbieri, Parma onora Vittorio Bottego nel centenario della nascita, in Gazzetta di Parma del 24 luglio 1960.

3. Roald Amundsen, Come sono diventato esploratore, in Helen Wright e Samuel Rapport (a cura di), I grandi esploratori. Storia delle esplorazioni e delle scoperte, Roma, Le Maschere, 1960, p. 7.

4. Per le biografie degli esploratori e per le notizie relative alle loro imprese mi sono servito di:

Palmiro Boschesi, I grandi esploratori dell’Africa, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1974;

Robert Brown, Storia dell’Africa e de’ suoi esploratori, 2 volI., Milano, Società Editrice Sonzogno, 1896-7;

Giotto Dainelli, Esploratori Italiani in Africa, 2 volI., Torino, UTET, 1960;

Géza Supka, La Sfinge. Eroi e martiri dell’Africa, Milano, Editrice Genio, 1936;

Harry H. Johnston, La colonizzazione dell’Africa, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1925;

Charles Richards e James PIace (a cura di) Diari di esploratori dell’Africa Orientale 1843-1929, Milano, Longanesi e C., 1971;

Helen Wright e Samuel Rapport (a cura di), I grandi esploratori. Storia delle esplorazioni e delle scoperte, Roma, Le Maschere, 1960;

Silvio Zavatti, Uomini verso l’ignoto, Ancona. G. Bagaloni Editore, 1979.

5. Carlo Citerni, Come si viaggia in Affrica, nella collana “Manuali Coloniali” pubblicati a cura della Direzione Centrale degli Affari Coloniali del Ministero delle Colonie, Roma Tipografia dell’Unione Editrice, 1913, p. 14.

6. Progetto di un viaggio da M assaua alle foci del Congo, attraverso il Turkan, i laghi Equatoriali e lungo la riviera Lououa, autografo datato 23 dicembre 1890 conservato nell’Archivio Storico della Società Geografica Italiana.

7. Carlo Citerni, op. cit., p. 18.

8. Vittorio Bottego, Il Giuba esplorato, Roma, Loescher, 1895, p. 20.

9. Palmiro Boschesi, op. cit., p. 20.

10. Cfr. Richard Hall, Alla scoperta di Stanley, Milano, Mursia, 1979, p. 169.

11. Ibidem,p. 280.

12. Cfr. Giancarlo Ligabue, L’armata scomparsa di Re Cambise, Venezia, Erizzo, 1990, pp. 33-36.

13. Cfr. Palmiro Boschesi, op. cit., p. 27.

14. Cfr. Carlo Citerni, op. cit., pp. 104-105.

15 Ibidem, p. 108.

16. Cfr. Richard Hall, op. cit., p. 193.

17. Teodoro Canot, Avventure di un negriero africano, Torino, Casa Editrice A.B.C., 1932, p. 82.

18. Vittorio Bottego, op. cit., p. 27.

———————————————

* Sulla costa del Mar Rosso si parla arabo e si dice frèngi, sull’altopiano eritreo in tigrino si dice ferengì, sull’altopiano etiopico in amarico si dice farànğ (AV).

————————————–

Questo articolo è stato pubblicato in appendice al libro Vittorio Bottego, un ambizioso eroe in Africa di Manlio Bonatiedito nel 1997 da Silva Editore di Parma alle pp. 397-413. Si ringrazia Maurizio Silva per averci autorizzato la ristampa.