Beppe Storelli, 28 agosto 2017

Un giorno d’estate, durante le vacanze prima di iniziare l’ultimo anno di scuola, con l’amico Vito (meglio conosciuto come Il Pistola) stavamo rientrando da una gita in bicicletta nei dintorni di Asmara (Eritrea), quando veniamo sorpresi da un forte temporale. Per cui, abbandonata la strada principale, troviamo rifugio sotto il tetto spiovente di un tucul che si trovava poco distante. La donna, nell’udire le nostre voci, ci invita ad entrare nella sua modesta casa, almeno questo è quanto riusciamo a

comprendere con la scarsa conoscenza che entrambi avevamo della lingua tigrina.

Ci accomodiamo vicino ad un braciere di carboni che ardevano nel centro di una grande sala, mentre la nostra ospite inizia ad armeggiare con i suoi strumenti di cucina per preparare un caffè. Caffè che poi offrirà a noi, poveri pivelli bagnati fin nelle ossa. Ed ecco che inizia il sacro rituale. Un rituale che le popolazioni eritree ed etiopiche si tramandano da millenni, ancor prima che Makedda, la regina di Saba, andasse a fare visita al re Salomone. E non crediate, come molti, che il caffè sia nato in Brasile o in Arabia. Il caffè nasce in Etiopia, nelle regioni del Caffa e di Harar. Infatti è famosa la qualità Moka Harar.

Altri invece credono che sia originario dell’Arabia tirando in ballo la famosa qualità Coffea arabica. Occorre sfatare a questo punto una leggenda metropolitana che racconta di un pastore arabo, il quale si era accorto che le sue capre, dopo aver mangiato alcune bacche rosse di una certa pianta, diventavano euforiche, facendo salti incontrollati. Falso, per la semplice ragione che il caffè sviluppa le sue proprietà stimolanti ed eccitanti solo dopo essere stato torrefatto. Mentre è abbastanza attendibile che mercanti di schiavi arabi, nei secoli passati, abbiano, con i loro sambuchi, attraversato il Mar Rosso ed abbiano portato in Arabia alcune pianticelle di caffè, le quali hanno dato origine alla famosa qualità della Coffea arabica. Ma questa è un’altra storia, non divaghiamo.

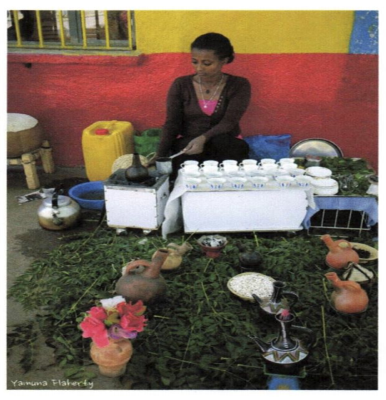

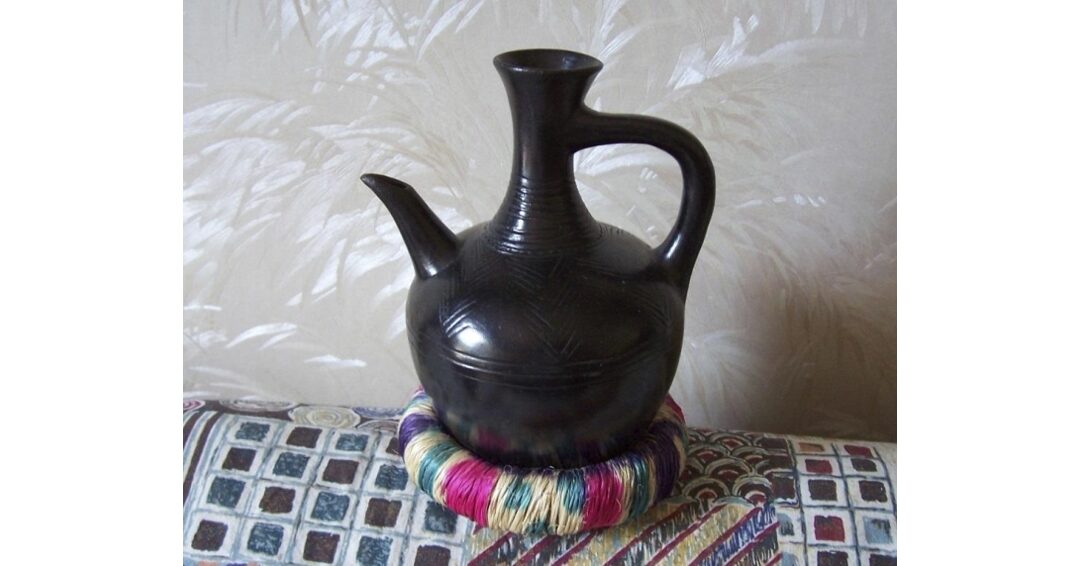

Dunque stavo dicendo, sì il rituale, che più o meno inizia così. Il caffè da sempre viene preparato al momento e viene tostato in un mechenchèss, pentolino con un lungo braccio di circa 35 cm e viene macinato immediatamente in un meuochetì bun, un tubo chiuso ad una estremità. Pestato con un piccolo mortaio, viene poi versato su un mescerfèt, stuoietta di paglia arrotondata la quale ha una doppia funzione; oltre quella di accogliere il caffè macinato, è quella di ventilarlo. Quindi in giusta proporzione viene versato nel gevenà, un’ampolla di terra cotta con un lungo collo stretto, che viene coperto con il lif, crine di cavallo che funge da filtro. Si versa acqua dentro il gevenà e si fa bollire sopra un apposito fornello a carbone, midigià, che viene ventilato con un mescerfèt. In attesa della bollitura il carbone viene smosso con un paio di apposite pinze mekerkèr. Una

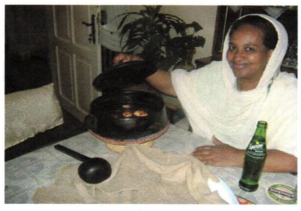

volta pronto, viene servito dentro dei bicchierini particolari chiamati fingiàl e va bevuto in tre tempi che vengono chiamati auòl, calài, berekà, il rito si completa con un meblì cursì, piatto di paglia, sul quale viene disposto del pop corn di graminacee, afùn, datteri e pezzi di pane azzimo ambascià. Nelle case più ricche, prima del rito finale, il pavimento viene cosparso con erba profumata, mentre in un angolo viene collocato il mouocorià un incensiere dove viene messo l’itàn, l’incenso, quello che Makedda portò in dono a Salomone, il quale impazzì per poterne avere dell’altro spedendo messi e carovane in tutta l’Arabia, ma senza successo.

Accidenti, ancora una volta mi sono lasciato trasportare ed ho divagato. Ma torniamo a noi, per la semplice ragione che sulla questione del gevenà è nato un piccolo contenzioso. Prima di divagare ancora una volta devo dire che il caffè bevuto in quel

lontano giorno offerto dalla signora eritrea era ottimo, come pure il piattino di zighinì con la ‘ngerà, che la tradizione eritrea vuole come alternativa al compimento di questo rito. E qui mi rivolgo ai miei amici Pistola, Seppia e Mani di Fata, sì, perché solo oggi ho imparato che per fare un buon caffè forte lo si fa con il gevenà e lo si filtra ponendo sulla sommità del suo lungo collo una sorta di filtro ricavato dal crine di cavallo. Forse della cosa avrei potuto essere messo al corrente fin da “illo tempore” vale a dire dai tempi della nostra amicizia negli anni della gioventù, ma allora avevamo altro cui pensare, per cui il gevenà con il suo filtro era l’ultimo dei nostri pensieri, e tanto meno come il caffè dovesse essere filtrato. In casa mia chi provvedeva a queste cose era la mia seconda haddèi (leggi mamma) la Zaitù, la quale era nativa di Adua e con tutta probabilità aveva portato in casa nostra, le tradizioni etiopiche sul come filtrare il caffè. Un batuffolo di lanuggine ricavato dalla sommità della pannocchia del granturco. Tutto questo, non certo per dirvi quanto io sia colto in materia di caffè, ma perché finalmente

sono riuscito a risolvere un mistero che per anni mi ha attanagliato la mente. Infatti durante la mia infanzia mi capitava abbastanza di frequente che nel pieno della notte venissi svegliato dai nitriti di un povero . diciamo cavallo. Ecco come presumo si siano svolti i fatti.

Nella casa della piccola Marianna, la mamma (della piccola Marianna ovviamente) nel cuore della notte deve lavorare per finire il grembiulino che la piccola Marianna indosserà nel suo primo giorno di scuola. La mamma (della Piccola Marianna

ovviamente) dice “Marianna, piccola Marianna. Vai in cucina e fammi un caffè, vedi anche di farlo bello forte, e giacché ci sei fallo con il gevenà che viene meglio. “Si mamma” risponde la piccola Marianna, e inizia le operazioni preparatorie, quando sul

più bello, la piccola Marianna dice “Mamma dove trovo il filtro per il gevenà?”. “Oh! cara piccola Marianna, temo d’averlo buttato via inavvertitamente l’ultima volta che ho fatto il caffè. Fai una cosa, piccola Marianna, vai nella stalla, e prendi alcuni crini dal cavallo”. “Mamma” risponde la piccola Marianna “Nella stalla non abbiamo cavallo di sorta”. “Beh che importa prendili dal mulo”. “Mamma non abbiamo mulo nella stalla, ma solo un vecchio decrepito e pulcioso somaro”. “Che importa, piccola Marianna, si tratta pur sempre di un equino non ti pare?”.

A questo punto la piccola Marianna si arma di Petromax (famoso preistorico lume a petrolio) e si avvia verso la stalla, ma la piccola incosciente si accorge solo ora di aver scordato di prendere con se le forbici. La notte è buia e lei non ha voglia di rifare la strada a ritroso, per cui quatta quatta, si avvicina alla povera vittima, e senza alcuna esitazione, uno alla volta, gli strappa alcuni peli dalla coda, anche perché i somari non hanno la criniera. A questo punto, il povero animale, ad ogni strappo lancia dei sonori ragli, che io erroneamente avevo scambiati per nitriti. Ora la piccola Marianna se ne torna felice in casa con il suo trofeo, mentre il povero asino si affaccia alla finestra della stalla, si alza sulle zampe posteriori e appoggiando quelle anteriori sul bordo della finestra esclama “Tutte le settimane la stessa solfa”. Unisce i due zoccoli a mo’ di preghiera, volge gli occhi al cielo e conclude “Ma se po campà accussì? Ma quand’è che questa gente imparerà che oltre la Napoletana, c’è la Bialetti, per non parlare della pannocchia di granturco”.

Pop