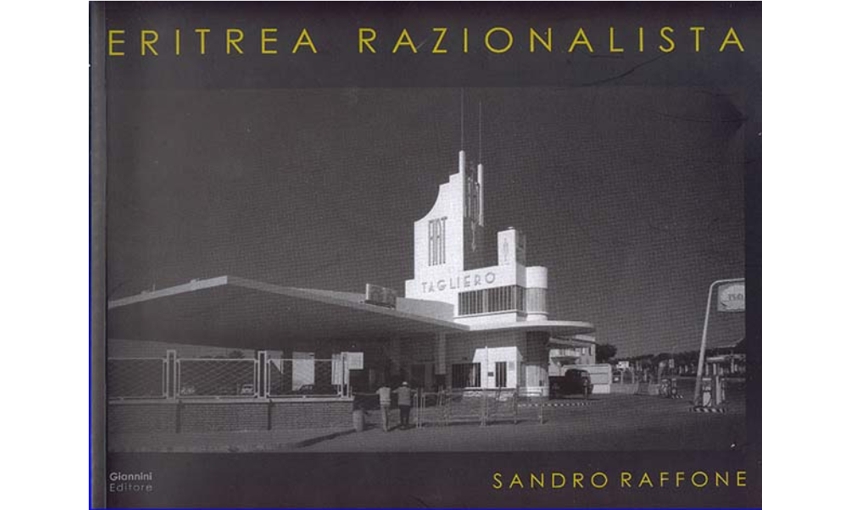

| Sandro Raffone , Eritrea razionalista, Giannini, Napoli , 2010 ISBN 9788874314942 € 44 Sono arrivata ad Asmara la prima volta nel 2000, con la scusa di una ricerca. L’urbanistica della città, la sua architettura, la sua atmosfera non potevano lasciare indifferente un’italiana nata negli anni Cinquanta: la stessa alternanza equilibrata ed audace di linee curve e diritte che ricordavo in certi edifici della mia infanzia, i quartieri di villette senza traffico e con montaliani muri assolati, un cinema con sorprendenti finestre ad oblò – quasi uguali a quelle che ancora vedo ogni mattina, mentre vado a lavorare, in una scuola che a Reggio chiamano ancora popolarmente “la GIL”[1]; la buona educazione degli asmarini, la meravigliosa dignità degli anziani, la loro eleganza un po’ sdrucita, ma regale, i loro cappelli e bastoni, i loro occhiali scuri, il loro rimpianto per il Crodino… E poi l’improvvisa, drammatica visione di tunnel ed asfalto e binari e nubi ed incredibili traiettorie e svolte della strada e della ferrovia che si fiondano giù a Massaua. Da allora, ci sono cascata dentro in pieno: innamorata come una riccia. E sono contenta che finalmente i testi di Anna Godio[2] e questo, più recente, di Sandro Raffone, ordinario di progettazione architettonica presso l’università “Federico II” di Napoli, abbiano presentato in Italia un storia italiana che gli italiani sembrano voler ignorare, e in cui sono stati quindi preceduti dalla pubblicistica di lingua inglese. Anzi, come fa capire l’autore, gli italiani non solo vogliono ignorarla, ma si sentono sempre tremendamente imbarazzati, chissà perché, quando la si ricorda. Nel 1999, come ricorda Raffone, durante un seminario presso l’IsIAO l’intervento di un discepolo di Del Boca fu talmente pesante che venne corretto – certo per ragioni diplomatiche, ma inoppugnabili – dall’ambasciatore eritreo, il quale cortesemente fece notare i meriti del lascito italiano. Raffone ha vissuto per molti anni in Eritrea, e fin da ragazzo ha cominciato a fotografare gli edifici che vedeva intorno a sé; dato che giustamente sostiene che il segno architettonico di un paese non è dato dall’architettura “di prestigio”, ma da quella minore, “normale”; ha lavorato per anni per farla conoscere in ambito accademico, nonostante le difficoltà, evidenziate con un tono talvolta apprezzabilmente ironico (“i pochi autori noti erano sconosciuti, erano privi di “griffe”, ancor oggi una grave manchevolezza per la storiografia italiana”). Il bello è che la trascuratezza contemporanea trova un contraltare nella trascuratezza d’epoca: poche citazioni, pochi apprezzamenti: “cosa ha costruito Pettazzi prima o dopo la FIAT Tagliero?”. Giustamente Raffone richiederebbe l’intervento dello spericolato e spregiudicato Antonio Pennacchi, il marxista che con il sorprendente “Le città del Duce” ha messo in evidenza il valore del patrimonio architettonico ed urbanistico italiano degli anni Trenta, e che attualmente si sta battendo per la sua conservazione. E se Pennacchi dovesse mai leggere queste righe, si cerchi in Internet (se c’è) o comunque in giro, magari appunto nel libro di Raffone, cosa mai era, e cosa è, la FIAT Tagliero. Il testo, in italiano ed in inglese, è corredato di affascinanti, limpide fotografie, sia in bianco/nero che a colori; non si limita a presentare l’aspetto “costruttivo”, in quanto Raffone utilizza parte del patrimonio fotografico di famiglia, spesso di valore storico (il padre era medico all’epoca del dopoguerra, quella di Hailè Selassiè), per presentare “a chi” erano destinate quelle costruzioni, e per trasmettere il senso di un’urbanistica e di un’architettura “vera”, attuata, non di progetto. [1] Mi chiedo sempre se a Reggio chi usa questo termine, ancora usuale nella parlata cittadina, sappia che significa Gioventù Italiana del Littorio. [2] Anna Godio, Architettura italiana in Eritrea: Italian architecture in Eritrea, La Rosa, Torino, 2008 |

Index

© Il Corno d’Africa Tutti i diritti letterari e fotografici riservati