Manlio Bonati, 2-9-04

Fotografie di Alberto Vascon

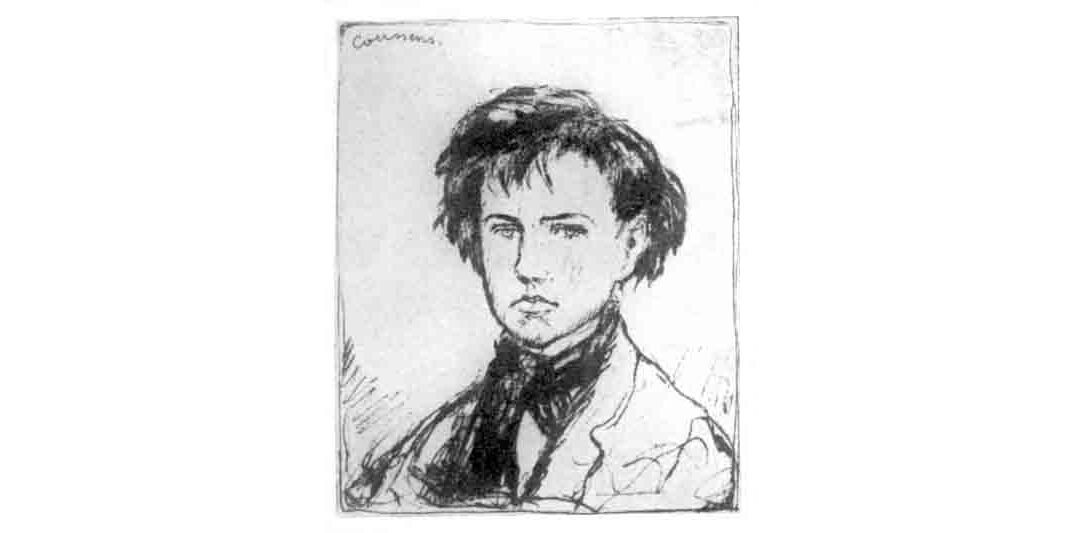

Nel 1880 erano trascorsi già alcuni anni da quando il giovane Jean Arthur Rimbaud aveva smesso di scrivere, ormai la vena poetica dei tempi di Une saison en enfer si era per sempre inaridita. Rimbaud era un ribelle che si sentiva oppresso a Charleville, dove era nato il 20 ottobre 1854, e a Roche, dove Madame Vitalie Rimbaud, la madre, possedeva una fattoria. Fu proprio a causa della repressiva madre che si dette giovanissimo, nel 1870, a condurre una vita irregolare con fughe da casa e avventure pericolose (la Comune di Parigi). Nella capitale francese iniziava un rapporto omosessuale con il poeta Paul Verlain, che lasciò la moglie per abbandonarsi con l’amico ad una vita bohèmienne. Questa relazione si concluse nel luglio 1873 con due colpi di pistola, sparati da Verlain, che ferirono lievemente un polso del diciottenne “poeta maledetto”.

Gli anni successivi portarono l’irrequieto Rimbaud a Londra, Milano, Parigi, Vienna, Bruxelles, Suez, Aden, Batavia (qui diserta dalla Legione Straniera olandese), Alessandria d’Egitto, Cipro, Roche, quindi ancora Cipro, dove ottenne la direzione di un cantiere con una cinquantina di operai. Da questa località prende l’avvio la nostra breve biografia che tratta del periodo africano del commerciante/esploratore Arthur Rimbaud.

Da Ottorino Rosa, che visse per più di quaranta anni in Abissinia e che fu amico del francese quando vivevano ad Harar, sappiamo che dovette abbandonare in fretta Cipro per aver causato la morte di un operaio scagliandogli, “per errore”, una pietra. Pertanto nell’agosto del 1880 si era trasferito ad Aden, dove veniva assunto dalla ditta Mazeran, Viannay, Bardey & C. con destinazione Harar, in Africa Orientale nell’est dell’Abissinia, dove l’agenzia aveva fondato una filiale. Il compito di Rimbaud era quello di procurare caffè, pelli, gomma, avorio e altri prodotti che transitavano in quella importante città commerciale, scambiando cotonerie e altre merci europee.

Nella lettera datata Aden 2 novembre 1880 spiegava alla famiglia che il paese, dove era diretto, era salubre e fresco per via dell’altitudine e che si arrivava a Harar prima per via mare, da Aden a Zeila, porto della costa africana, poi si proseguiva il viaggio in carovana.

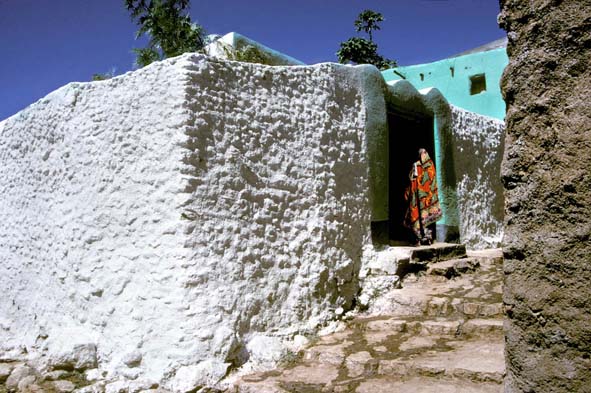

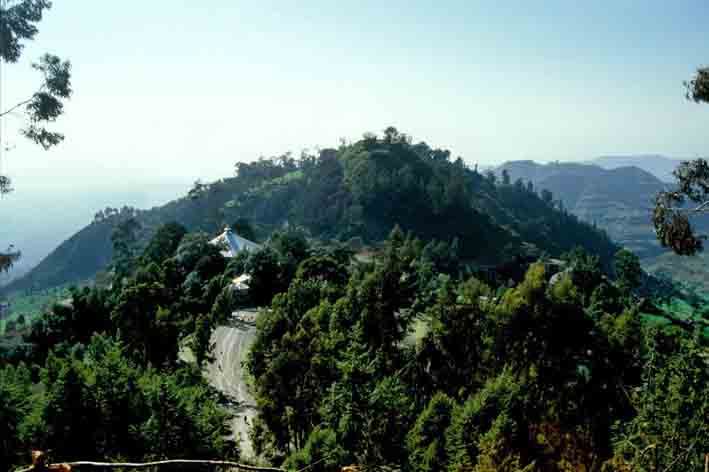

Stralciamo dalla guida dell’Africa Orientale Italiana del 1938 del Touring Club Italiano (all’epoca, per autarchia, “Consociazione Turistica Italiana”) alcune osservazioni sulla località che per anni sarà la residenza fissa del Nostro: “Harar m. 1856 è situata in una bella posizione a cavaliere di un costone fra due rami sorgentizi del torrente Erèr, affluente dell’Uèbi Scèbeli, in un ampia, fertile conca dominata a nord dalla catena dei monti Abdùlla, Saréta e Condùdo, limitata a est dalla più lontana meno elevata catena dei monti Gurèsu che separa l’altopiano hararino da quello di Giggiga, e aperta verso sud est sul falsopiano che scende all’Ogadèn e alla Somalia. E’ città di antica storia, ove si fondano varie razze, galla, somali, arabi e amara”, importante per i commerci essendo “all’incrocio delle vie di comunicazione e al centro di una vasta fertile regione”.

Dalla lettera del 13 dicembre 1880, inviata da Harar alla famiglia (seguiamo sia per questa che per le altre l’ottima traduzione di Diana Grange Fiori per le Opere di Rimbaud dall’edizione “I Meridiani” di Mondadori), togliamo queste altre informazioni: “sono arrivato in questo paese dopo venti giorni di cavalcate attraverso il deserto somalo. Harar è una città colonizzata dagli egiziani e dipende dal loro governo. C’è una guarnigione di parecchie migliaia d’uomini. Qui si trovano la nostra agenzia e i nostri magazzini”.

E’ appena arrivato e già si fa prendere dalla smania di viaggiare, infatti prosegue “sono nel Gallas. Credo che, fra poco, mi spingerò all’interno”. Questo perenne desiderio di spostarsi di continuo è motivato sia da una insofferenza/insoddisfazione di base, tipica del suo essere, che dalla convinzione che più paesi si conoscono, più si possono fare buoni affari. Indubbiamente la sua maggior preoccupazione era di lavorare sodo per tornare in patria ricco, così si sarebbe accasato e avrebbe condotto una vita tranquilla per il resto dei suoi giorni.Il desiderio era sincero, ma, se il destino non avesse troncato questa legittima aspettativa, la sua anima tormentata, tanto originale quanto sublime (quella stessa che, inconsapevolmente, gli ha permesso l’immortalità letteraria), avrebbe potuto placarsi in una casa di Charville, di Roche o della stessa Parigi?

Harar era abitata all’epoca da uno sparuto gruppo di commercianti europei. C’erano dei greci e due emiliani, i fratelli Pietro e Gaetano Sacconi, che accolsero con amicizia il nuovo venuto. In occasione della biografia su Pietro Sacconi abbiamo già ricordato che nel giugno 1883 gli europei, e tra questi il Rimbaud, fecero una perlustrazione tra le limitrofe tribù Galla per investigare sulla possibile azione di conquista del re dello Scioa, Menelik, nei confronti delle ricche terre hararine.

A completamento di quanto abbiamo scritto sull’eccidio del Sacconi, riportiamo il testo del 25 agosto 1883 di Rimbaud, ormai pratico pioniere del suolo africano, da una lettera diretta ai datori di lavoro con riferimento a quanto accaduto al collega italiano: “il sign. Sacconi, che aveva spinto nell’interno dell’Ogadina (leggi Ogadèn, estesa regione che confina con l’Hararghè) una spedizione parallela alla nostra, è stato assassinato con tre servitori dalla tribù degli Hammaden, vicina dei Wabi, a 250 km. circa da Haràr, il giorno 11 agosto. La notizia ci è giunta ad Haràr il 23. Le cause di questa disgrazia sono state la pessima composizione del personale della spedizione, e l’ignoranza delle guide che l’hanno spinto malamente, per strade eccezionalmente pericolose, a sfidare le tribù belligeranti. Infine il pessimo comportamento del sign. Sacconi in persona, che (per ignoranza) andava contro le abitudini, il costume religioso, i diritti degli indigeni. All’origine del massacro c’è stato un alterco di Abbàn: Sacconi proteggeva una sua guida personale e voleva imporla, al suo passaggio, contro gli Abbàn indigeni che si offrivano. Infine il sign. Sacconi andava in giro vestito da europeo, e anzi vestiva perfino i suoi Sebiani da hostranìs (cristiani), si nutriva di prosciutto, scolava bicchierini nei raduni degli sceicchi, si preparava lui stesso da mangiare, eccedeva in sedute geodetiche sospette, e manipolava sestanti, ecc. a ogni angolo di strada. Gli indigeni sfuggiti al massacro sono tre Sebiani somali e il cuoco indiano Hadj-Sheiti, che sono andati a rifugiarsi dal sign. Sotiro a due giorni da lì, verso est. Sacconi non comprava niente e aveva soltanto lo scopo di raggiungere il Wabi, per gloriarsene geograficamente”.

In queste poche righe si percepiscono gli stili di vita dei due personaggi. L’emiliano, sprezzante del pericolo, non pensava unicamente al guadagno, ma voleva ardentemente far conoscere al colto mondo dei geografi un territorio inesplorato, quindi vi entrava con il tipico abbigliamento dell’esploratore, provvisto di tutto il necessario che occorre per determinare delle coordinate geografiche. A Rimbaud, invece, interessava relativamente propagare le sue conoscenze delle popolose regioni che per lavoro attraversava, inoltre vestiva all’orientale per non urtare la suscettibilità degli indigeni. Era senz’altro più pratico, anzi categorico nel voler ad ogni occasione “scambiare le proprie mercanzie con altre”.

Abbiamo visto che nella citata corrispondenza fa riferimento ad una spedizione che ha organizzato, ma che è stata condotta dal greco Sottiro (Sotiro), agente della ditta Mazeran, Viannay e Bardey. E’ curioso constatare che Sottiro procurò fama geografica al Rimbaud per aver egli fatto pubblicare nel bollettino del 1884 della Société de Géographie di Parigi il Rapport sur l’Ogadine scritto di pugno dal Sottiro, ma riveduto, corretto nella forma e firmato dall’ex poeta. Per esempio il biografo Jean-Marie Carré quando narra, appunto, del rapporto sull’Ogadèn scrive che “l’avventuriero è scomparso, è un geografo che parla” sull’aspetto generale del luogo e della popolazione sedentaria ed agricola che vi viveva.

Destino beffardo: Sacconi, che secondo Rimbaud, voleva gloriarsi geograficamente, non ha potuto realizzare il progetto, mentre il francese, a cui interessava più il tornaconto materiale, in patria è da sempre considerato un grande esploratore. Lo studioso Carlo Zaghi, massimo esperto italiano del Rimbaud africano, in proposito ha fatto osservare che, se non avesse avuto alle spalle il geniale periodo letterario, probabilmente oggi nessuno lo ricorderebbe per quanto operò nel continente nero.

All’inizio del 1884 fallì la ditta per cui lavorava. Ritornò, quindi, ad Aden. Venne assunto dalla Bardey Frères, dei fratelli Pierre e Alfred Bardey, che si occupavano dell’acquisto del caffé hararino.

Nel frattempo seguitava la corrispondenza con la madre (almeno per posta i rapporti erano affettuosi) che tempestava di richieste di manuali sulla meccanica, sulle ferrovie, sulle costruzioni in senso lato, sul fonditore di metalli, sull’arte dell’armaiolo, sul conciatore e tanti altri (che spesso si perdevano durante il lungo viaggio postale), evidentemente per impiantare delle attività parallele che o non presero piede o rimasero solo allo stato di idea per l’oggettiva impossibilità di realizzazione.

Si fece anche mandare una macchina fotografica corredata da tutto il materiale occorrente per lo sviluppo e la stampa. Del lavoro come fotografo rimangono due o tre sue immagini e quella della ragazza abissina, di cui si è perduto il nome, che gli fu compagna per un paio d’anni e che conobbe in Aden. La scacciò nel settembre 1885, come si evince da una sua lettera all’esploratore Augusto Franzoj: “mi scusi, ma ho mandato indietro quella donna irrevocabilmente. Le darò qualche tallero, andrà a imbarcarsi sulla tartana di Risali per Obock; e poi dove meglio le piacerà. Ne ho abbastanza di una simile mascherata davanti a me. Non sarei tanto stupido da portarla dal Cioa fin qui, e non lo sarò abbastanza da riportarla indietro”. Non era certo facile andare d’accordo con Rimbaud, notoriamente avaro con se stesso come con gli altri, sempre indaffarato, mai fermo un attimo per non perdere l’occasione del guadagno. Del resto aveva abbandonato gli agi e la civiltà per un’esistenza difficile e noiosa, a contatto sempre con selvaggi, per seguire un sogno esistenziale.

Per aumentare il capitale, si dimise dai Bardey per dedicarsi, con alcuni soci che però moriranno presto di malattia, al traffico delle armi con il monarca scioano. Purtroppo, un po’ per sfortuna e un po’ anche per imperizia, il suo affare si rivelò una perdita di denaro, di tempo, di salute e di tanta fatica nell’arduo tentativo di raggiungere con la carovana re Menelik, che si trovava prima a Ankober, poi a Entotto. Dopo aver superato difficoltà di ogni genere, finalmente si incontrarono nell’aprile del 1887.

Menelik era già in possesso di molti fucili (migliori dei suoi), quindi dovette svendere tutto, osteggiato pure dalla regina Taitù, che nutriva antipatia per gli stranieri ed in particolare per questo francese, dall’aspetto differente da quello dei soliti mercanti che era abituata a ricevere.

Rileviamo che pochi mesi prima Menelik era entrato come conquistatore in Haràr, annettendo la città e lo stato hararino allo Scioa, approfittando del fatto che gli egiziani lo avevano abbandonato, lasciando in seguito la reggenza del paese al governatore abissino ras Maconnen. La guerra era finita, perciò era tempo di tornare a casa. Rimbaud, che in precedenza si era unito con l’esploratore marsigliese Jules Borelli, percorse con questo nuovo amico la strada Scioa-Haràr. Dal giornale di viaggio del Borelli Stralciamo il giudizio che scrisse sul compagno: “il signor Rimbaud, commerciante francese, arriva a Tagiùra con la sua carovana. (…) Il nostro compatriota conosce l’arabo e parla l’amara e l’oromo. E’ infaticabile. La sua attitudine per le lingue, una grande forza di volontà e una pazienza a tutta prova, lo classifica tra i viaggiatori più preparati”.

Insieme, quindi toccarono Haràr per poi proseguire per Aden. Rimbaud, divisosi dal Borelli, soggiornò anche al Cairo per rimettersi con il riposo dall’ultima avventura. L’ozio non era fatto per lui. Lo ritroviamo ben presto a Haràr occupato con i suoi traffici. E’ alla fine degli anni ottanta che si dedicò, molto probabilmente, anche al mercato degli schiavi, come si intuisce leggendo un dispaccio di Antonio Cecchi del 22 maggio 1888 indirizzato a Francesco Crispi: “Mi consta, per informazioni fornitemi confidenzialmente dal governo inglese di qui e per quelle avute direttamente da Zeila, che il giorno 10 del corrente mese giungeva in Ambos una grande carovana guidata da Ibrahim Abu-Baker, recante dallo Scioa, via Haràr, avorio e schiavi in numero rilevante. Accompagnava la carovana il negoziante francese Rembaud (Rimbaud), uno degli agenti più intelligenti e più attivi del governo francese in quelle regioni”. Rimbaud si era semplicemente aggregato alla carovana oppure aveva degli interessi con il negriero Abu-Baker?

Abbiamo visto che nel corso degli anni Rimbaud si era imbattuto con molti italiani, con cui strinse anche rapporti d’amicizia. Si tratta per lo più di famosi esploratori, giornalisti, mercanti e rappresentanti dello Stato in missione. Oltre ai già citati, si possono aggiungere Cesare Nerazzini, Pietro Antonelli, Augusto Salimbeni, Carlo di Rudinì, Leopoldo Traversi, Pietro Felter, Luigi Robecchi-Bricchetti, Augusto Franzoj, Ugo Ferrandi, Vincenzo Ragazzi, Armando Rondani, Luigi Capucci, Vittorio Bienenfeld e Cesare Viscardi. Inoltre ebbe rapporti d’affari e di cordialità con l’ingegnere svizzero Alfredo Ilg, famoso per essere il consigliere di Menelik e l’ideatore della ferrovia Gibuti-Addis Abeba.

Comunque fu proprio un italiano, precisamente il dott. Nerazzini, che gli curò a Haràr il ginocchio destro, dove si formò il tumore che lo avrebbe condotto a morire tra atroci dolori il 10 novembre 1891, dopo l’inutile amputazione della gamba, a Marsiglia nell’ospedale della Conception.

Il Nerazzini, compresa la natura del male, cercò di convincerlo a partire al più presto per l’Europa, dove avrebbe trovato la necessaria assistenza. Il malato, che cercava di guarire con degli espedienti che peggioravano le cose, non si sentiva di abbandonare di botto gli affari. Attese fino all’ultimo, quando ormai non si reggeva più in piedi per via della metastasi che gli divorava il corpo.

| Bibliografia: Jean-Marie Carré, La vie aventureuse de Jean-Arthur Rimbaud, Paris, Libraire Plon, 1926 Arthur Rimbaud, Opere, a cura di Diana Grange Fiori, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, i Meridiani, 1991 Arthur Rimbaud, Lettere dall’Africa, con illustrazioni di Hugo Pratt, Milano, Edizioni Nauges, 1991 Arthur Rimbaud, Opere complete, a cura di Antoine Adam e Mario Richter, Einaudi-Gallimard, Biblioteca della Pléiade, 1992 Album Arthur Rimbaud, a cura di Eileen Romano, Einaudi-Gallimard, Biblioteca della Pléiade, 1992 Carlo Zaghi, Rimbaud in Africa, Napoli, Guida editori, 1993 Graham Robb, Vita e opere di un poeta maledetto, Roma, Carocci editore, 2002 Vida y hechos de Arthur Rimbaud (1854-1891), a cura di Gonzalo Armero, Alcobendas/Madrid, Poesía n° 44, Tf. Artes Gráficas, 2002 |

Index

© Il Corno d’Africa Tutti i diritti letterari e fotografici riservati