Vincenzo Meleca, Dicembre 2017 – Novembre 2020

Tra i non molti che sanno come l’Eritrea conquistò la Sua indipendenza dopo ben trent’anni di guerra con l’Etiopia, prima governata dall’imperatore Hailè Selassiè e poi dal colonnello Menghistù Hailè Mariàm, ancor meno sono coloro che sanno come il conflitto (che oggi sarebbe definito “asimmetrico”) fu combattuto da parte degli eritrei non solo con tattiche di guerriglia, ma anche con vere e proprie battaglie e con l’impiego di mezzi corazzati e blindati e di artiglieria pesante.

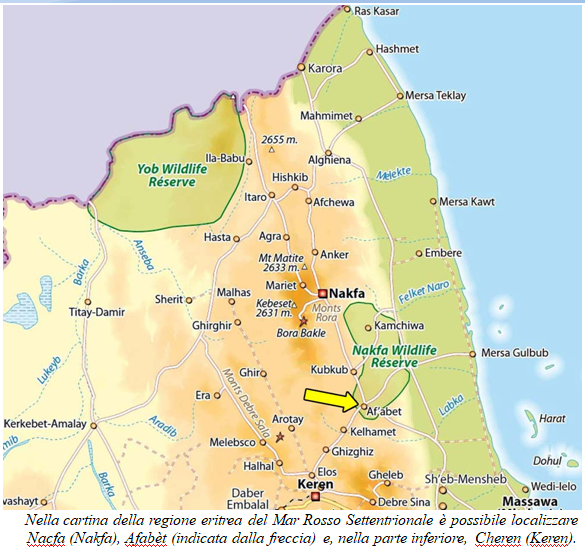

Una delle più importanti di queste fu quella che si combattè nei pressi della cittadina di Afabèt nel marzo 1988.

Lo scenario

Dopo quasi 27 anni di guerra, nel 1988 la situazione delle forze contrapposte (da un lato, l’esercito e l’aeronautica etiopiche, supportate da “consiglieri” militari sovietici e da quanto restava dei quindicimila “fratelli” cubani[i] e, dall’altro, dai combattenti eritrei dell’FPLE (Fronte della Liberazione Popolare Eritrea) si era modificata sostanzialmente.

Tra i militari etiopici serpeggiava oramai lo scoramento, mentre i “consiglieri” sovietici cominciavano ad avvertire le prime folate del vento di tempesta che da là a qualche mese avrebbero fatto collassare e sparire l’URSS.

Un primo importante segnale di come fossero cambiate le cose fu l’attacco che L’FPLE sferrò, l’8 dicembre 1987, alla 22ª Divisione del cosiddetto “Command Nadew”, che riuniva tutte le unità dell’esercito etiopico situate nel nord dell’Eritrea [ii]. Gli eritrei furono respinti e si dovettero ritirare, ma solo dopo l’intervento di altri reparti etiopici (la 19ª Divisione di fanteria di montagna e la 45ª Brigata di fanteria). Il comportamento dei soldati della 22ª Divisione, che ebbe un notevole numero di perdite, stimato, fra morti, dispersi e feriti, in oltre 1.500 uomini, fu ritenuto pessimo, tanto che la divisione fu ritirata dal fronte settentrionale e trasferita a Cheren. Il comandante del Command Nadew, Brigadier Generale Tariku Ayne, fu rimosso dall’incarico per ordine diretto di Menghistù e quindi arrestato e giustiziato il 15 febbraio 1988[iii].

Dopo quell’episodio, Menghistù, ai primi di marzo 1988, ordinò al nuovo comandante del “Command Nadew”, colonnello Ghietanèh Hailè, di preparare ed attuare quello che avrebbe dovuto essere il definitivo attacco a Nacfa, la roccaforte dell’FPLE. Le forze a disposizione di Ghietanèh erano di circa 20.000/22.000 uomini, tra fanteria, fanteria meccanizzata, truppe corazzate e logistica, oltre naturalmente all’appoggio dell’aviazione.

Per contro, gli eritrei, che ora disponevano di armamento pesante (artiglieria campale e contraerea, mezzi corazzati e blindati, tutti portati via all’avversario) avevano sempre più la sensazione che la vittoria fosse a portata di mano. Nacfa, la roccaforte dell’FPLE, non solo aveva resistito egregiamente a molti attacchi delle truppe etiopiche[iv], ma era diventata una grande base di partenza per un possibile attacco in forze. Si stima che i combattenti dell’FPLE (“tegadeltì”, in tigrino) sotto il comando del colonnello Mesfìn Hagòs[v], fossero anche essi tra i 15.000 ed i 20.000, in gran parte però appiedati.

Probabilmente informati dei preparativi del nemico, gli eritrei si prepararono a giocare d’anticipo e, per ingannare gli etiopici ed i loro alleati, organizzarono a Nacfa, durante la prima settimana di marzo, una ben pubblicizzata manifestazione sportiva.

La battaglia

Come accennato, le truppe etiopiche si stavano preparando ad attaccare Nacfa e vari reparti si erano già mossi partendo dalle basi di Afabèt e Kamchiwa[vi], ma non riuscirono ad avvicinarsi all’obiettivo, perché, tra le 5 e le 5.30 del mattino del 17 marzo 1988, l’FPLE lanciò la sua controffensiva.

Ad est, una colonna di mezzi corazzati si diresse verso Kamchiwa, dove era stanziata una brigata corazzata etiopica, cercando di bloccarla nella zona di Felket She’eb e dei canyon di Azahara e di impedirle di spostarsi ad ovest, dove avrebbe potuto riunirsi alle altre truppe del DERG provenienti da Cheren. I combattimenti furono così accaniti e di incerto esito che per ben tre volte l’alto comando eritreo ordinò al colonnello Hagos di ritirarsi, ma lui, convinto di essere invece ad un passo dal successo, non se ne dette per inteso e, secondo alcune fonti, per evitare che l’ordine gli venisse reiterato, interruppe i collegamenti radio.

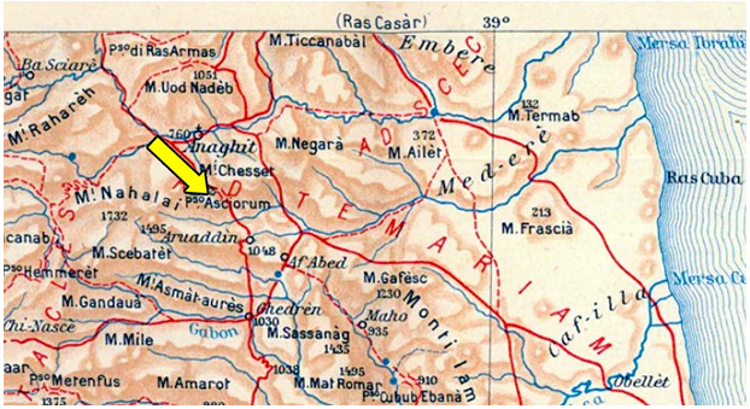

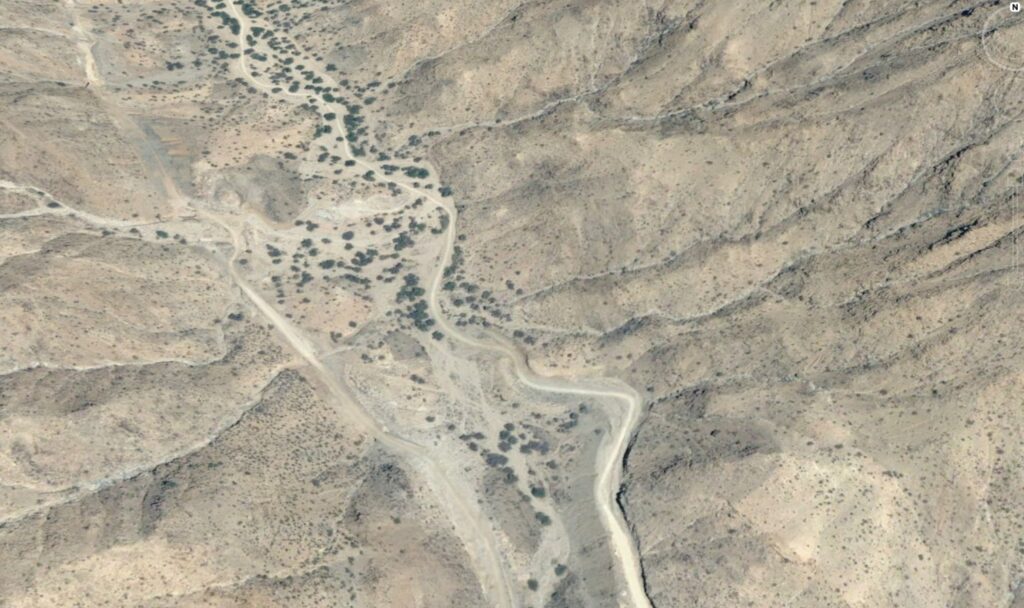

Hagos ebbe ragione e, dopo oltre sedici ore di accanita resistenza, le superstiti truppe etiopiche[vii] abbandonarono Kamchiwa e si diressero verso Afabèt, prima seguendo il corso del fiume Hedai, lungo l’omonima valle e poi passando per il minuscolo villaggio di Cub Cub. La ritirata divenne drammatica quando la colonna di centinaio fra camion, mezzi blindati e carri armati fu intrappolata al valico di Addi Sciorùm. Alcuni carri T-54/55[viii] catturati dagli eritrei riuscirono a colpire i due veicoli di testa, impedendo al resto della colonna di proseguire. Bersagliati dalle alture del passo con armi pesanti e automatiche, gli etiopici furono presi dal panico e abbandonarono i mezzi, molti dei quali intatti, tentando di scappare a piedi.

Informati della situazione i comandi etiopici presero una decisione durissima: per evitare che i mezzi potessero essere catturati dagli eritrei ordinarono alla loro aeronautica di intervenire per distruggerli, anche se ciò avrebbe significato la morte di molti loro soldati, ciò che inevitabilmente avvenne[ix].

A quel punto, una parte delle forze eritree inseguirono quanto rimaneva delle truppe nemiche lungo la strada che fiancheggia – e a volte corre sul greto – il fiume Hedai, puntando direttamente a sud ed alla cittadina di Afabèt, centro comando delle forze etiopiche del nord dell’Eritrea. Non potendo superare il passo di Addi Sciorùm, ostruito dai relitti dei camion e dei mezzi corazzati distrutti, i mezzi blindati e corazzati eritrei si diressero a sud-est, verso Kamchiwa e la costa, per puntare poi nuovamente ad ovest, verso Afabèt, dove giunsero dopo dodici ore di marcia pressochè ininterrotta[x]. Afabèt venne conquistata il successivo 19 marzo, lasciando nelle mani dell’FPLE migliaia di militari ed un bottino di armi davvero impressionante: una cinquantina di carri armati e mezzi blindati, un centinaio di automezzi, una sessantina di pezzi di artiglieria, una ventina di mitragliatrici pesanti antiaeree, alcuni sistemi lanciarazzi, notevoli quantità di armi leggere e di munizioni.

Peter Worthington, giornalista ed editore del Toronto Sun, che visitò il teatro dei combattimenti il 21 marzo, definì la battaglia come “la più grande vittoria mai conseguita da un movimento di liberazione dopo quella di Dien Bien Phu”[xi].

L’epilogo

Non è facile indicare con certezza le perdite che subirono le parti in conflitto durante i tre giorni di combattimento. Le cifre sono infatti spesso esagerate o sottostimate in funzione della fonte di provenienza. Ciò premesso, si stima che le forze del DERG abbiano avuto tra gli 8.000 e i 9.000 morti e dispersi e un numero imprecisato di feriti, nonchè circa 5.000 catturati[xii], mentre quelle eritree sembrano essere state tra i 4.000 ed i 5.000 morti ed oltre 5.000 feriti.

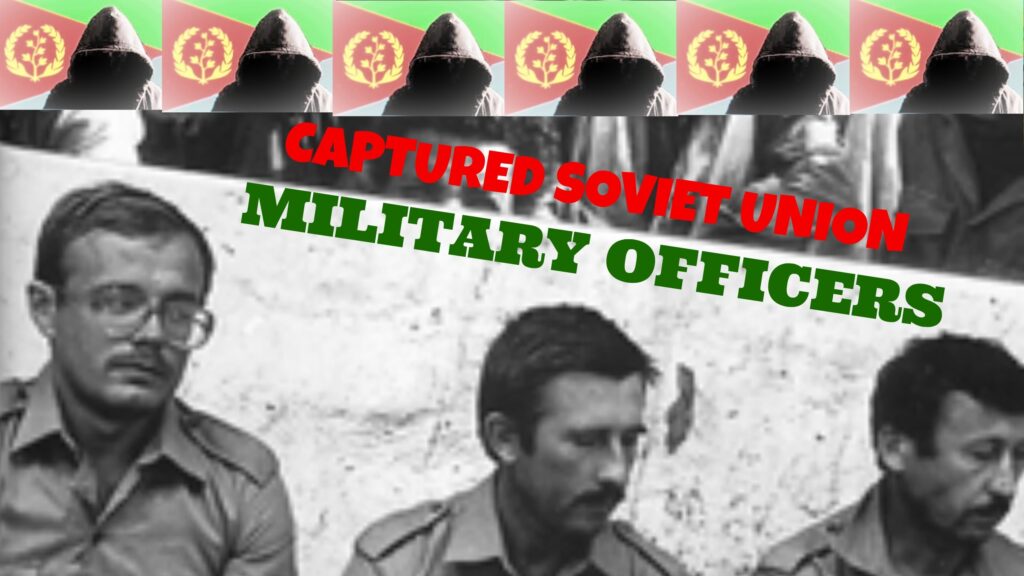

L’avanzata delle truppe dell’FPLE fu così rapida che non consentì ad una quindicina di “consiglieri” militari sovietici di riparare a Cheren. Dodici di essi vennero però recuperati con un’ardita operazione da parte di un’unità delle forze speciali sovietiche comandata dal colonnello Yevgeny Sokurov, mentre altri tre, i colonnelli Yuri Petrovich Kalistrov e Yevigniew Nicolayevich Churayef ed il tenente Alexander Victrovich Covaldin (che fungeva anche da interprete) furono catturati[xiii].

Persa Afabèt, nei giorni successivi le truppe etiopiche, ritenendo di non poterle più difendere, abbandonarono le città di Tessenei, Barentù e Agordàt, concentrando il grosso delle proprie forze su Cheren. E proprio da questa città, il 19 maggio 1988, partì un tentativo di riconquista, utilizzando un’unità di élite, la 102ª Divisione aviotrasportata, ma il tentativo fallì.

Nel suo bollettino del 23 maggio l’FPLE affermò di averla bloccata ed annientata a pochi chilometri da Afabèt, uccidendone il comandante, generale Temesghèn Ghemeciù e il comandante di una brigata, colonnello Daniel Tesfai, e catturando varie centinaia di soldati.

La battaglia di Afabèt rappresentò un punto di svolta del conflitto: i “tegadeltì” avevano dimostrato di essere in grado di affrontare e di sconfiggere grandi e ben equipaggiate unità etiopiche, che, da allora, non fecero altro che arretrare, abbandonando progressivamente il territorio eritreo, fino alle altre due battaglie decisive, quella che portò dall’8 al 10 febbraio 1990 alla conquista della città e del porto di Massaua con l’”Operazione Fenkil” e quella finale di Decamerè, del maggio 1991.

Inoltre, la battaglia, dopo i reportage dei pochi giornalisti occidentali che poterono arrivare sui luoghi dei combattimenti[xiv], attirò finalmente l’attenzione dei mass media sul conflitto in atto, suscitando una crescente simpatia per la causa eritrea

Per Menghistù fu l’inizio della fine: alla sconfitta militare di Afabèt si aggiunsero quelle subìte nel Tigrai ad opera del Fronte Popolare di Liberazione del Tigrai (TPLF) nonchè il progressivo ritiro degli aiuti economici e militari da parte del Cremlino, dovuto sia ai primi segnali di svolta della politica interna in URSS[xv], sia ai rapporti dei “consiglieri” militari sovietici presenti in Eritrea ed Etiopia.

Come detto, notevole fu il bottino realizzato dagli eritrei, ciò che consentì loro di rafforzarsi enormemente in previsione delle successive offensive.

Molti furono i carri armati T-54/55, i mezzi blindati per trasporto truppe BTR-60, BRDM-2 e BMP-1, i pezzi d’artiglieria pesante campale, per lo più obici-cannoni D.30 da 122mm, i sistemi lanciarazzi BM-21 e i camion Ural catturati pressoché intatti, alcuni dei quali avevano montate delle mitragliere binate ZU-23[xvi].

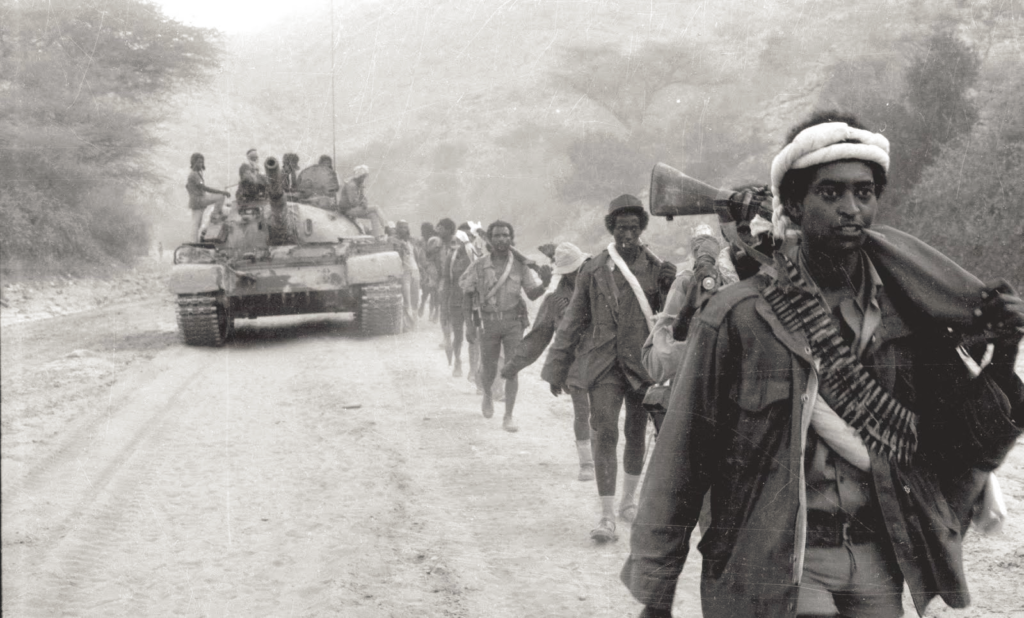

Alcuni T-54/55 furono modificati sul campo, trasformandoli in semoventi, come quello della foto riprodotta nella pagina precedente, utilizzato anche negli scontri che contrapposero l’esercito eritreo a quello etiopico nel 1998 nella zona di Bademmè.

NOTE

[i] Sul numero di militari cubani, provenienti dall’Angola, che intervennero durante il conflitto, quasi tutte le fonti sono concordi. Per tutte, cfr. il Washington Post del 22 giugno 1978, su https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1978/06/22/eritrea-is-not-for-cubans/699e5725-813b-47e2-a138-5b910227c101/?utm_term=.8780a0770e14

[ii] Secondo varie fonti, il “Command Nadew” (il termine “Nadew” in amarico significa “forza distruttrice”) era costituito da tre divisioni Per Gebru Tareke, la cifra esatta dei soldati etiopici era di 15.223 uomini. Cfr Tareke Gebru, “The Ethiopian Revolution: War in the Horn of Africa”, Yale University Press, 2009), p. 251.

[iii] Tariku era uno degli ufficiali più stimati dell’esercito etiopico, per cui la sua esecuzione sorprese non solo i militari, ai quali fu comunicata con una circolare del Ministero della Difesa. Cfr. Ayele, Fantahun “The Ethiopian Army: from victory to collapse, 1977-1991”, allegato VII, Northwestern University Press, 2014 e “The Diary of Terror: Ethiopia 1974 to 1991”, Dawit Shifaw, Trafford Publishing, 2012, pag. 149), ma anche molti autorevoli membri dello stesso DERG. L’FPLE commentò che il Derg aveva “tagliato la mano destra con la mano sinistra”.

[iv] Nacfa era stata l’obiettivo di ben otto offensive delle forze etiopiche, la prima nel marzo 1977, l’ultima dall’ottobre al dicembre 1985.

[v] Non vi è certezza del grado. Hagos, dopo la fine del conflitto, ricoprì le cariche di Capo di Stato Maggiore delle forze di difesa, di Ministro della Difesa e di Governatore della Regione Sud. Nel settembre 2001, assieme ad altri esponenti dell’FPLE, scrisse una lettera aperta al Presidente Isaias Afwerki, chiedendogli di promulgare la costituzione, di consentire l’istituzione di partiti politici e di fissare una data per libere elezioni. Il presidente Afewerki rispose facendo arrestare tutti i firmatari della lettera tranne Hagos, che si stava recando in Germania, dove, una volta giunto, chiese ed ottenne l‘asilo politico.

[vi] Evidenziando che la toponomastica dei luoghi è spesso incerta, per cui varie fonti utilizzano termini diversi per indicare la stessa località (ad esempio, Afabet diventa Af Abet o Af Abed; Kamchiwa Kemechiwa, Cam Ceua; Hedai Hidai o Edai; Adi Shirum Ad Shirum, Ashirum, Ashurum o Asciorum; Kub Kub Cub Cub), per facilitare il lettore alla localizzazione dei principali centri abitati e punti geografici citati nel testo, indichiamo qui di seguito le loro coordinate GPS: Passo di Addi Sciorùm 16°16’19,68″, 038°39’34,27″, 1.042m; Afabèt 16°11’40,46”N-38°41’22,52”E, 960m; Hedai Valley 16°33’00” N- 38°33’00″E, 1.144m; Kamchiwa 16°27’01,11”N-38°44’59,52”E, 478m; Cub Cub 16°20’23,49”N-38°38’11,35”E, 810m; Nacfa 16°39’54,46”N-38°41’35,42”E, 1.715m.

[vii] Le informazioni sulle unità etiopiche coinvolte nella battaglia sono estremamente contraddittorie: di volta in volta vengono citate le Divisioni 4ª, 14ª, 19ª, 21ª, 25ª, 29ª e 85ª. La colonna bloccata al Passo di Addi Sciorùm avrebbe dovuto essere la 29^ Brigata Meccanizzata, ma altre fonti la indicano come 24^ Brigata Meccanizzata. Da notare anche che talora è stato utilizzato il termine “Divisione” per indicare una Brigata (Cfr. Dawit Shifaw,”The Diary of Terror: Ethiopia 1974 to 1991”, cit., pag. 151).

[viii] Il carro armato T-54 e la sua versione migliorata T-55 furono i carri armati sovietici prodotti nel secondo dopoguerra in oltre 50.000 esemplari. Negli anni ’50 e ’60 armarono le unità corazzate delle Nazioni del Patto di Varsavia. Alla fine degli anni ‘60, divenuti oramai non più in grado di sostenere il confronto con i carri armati occidentali, furono sostituiti nelle fila delle forze armate sovietiche e dei loro alleati dal T-62. Molti esemplari di T-54/55 furono così ceduti a varie Nazioni africane e mediorientali, tra cui l’Etiopia, che ne ricevette circa 1.200.

[ix] Non ci sono conferme circa il tipo di velivoli che effettuarono l’attacco. All’epoca l’Ethiopian Air Force (ETAF) aveva a disposizione per l’attacco al suolo una quarantina di Mig- MiG-23BN Flogger ed un’ottantina dei più anziani ed usurati MiG-21 Fishbed.

[x] Michela Wrong, “I didn’t do it for You”, Colibrì, 2017, pag,331

[xi] La stessa frase viene attribuita anche al giornalista e storico Basil Davidson. Cfr. Dan Connell, Tom Killion “Historical Dictionary of Eritrea”, Scarecrow Press, 14 ott 2010, pag. 42 e Mussie Tesfagiorgis G., “Eritrea”, ABC-CLIO, 2010, pag. 67

[xii] Alcune fonti indicano anche le perdite dei militari cubani, 28 uccisi e 7 catturati.

[xiii] I cognomi dei tre ufficiali sovietici vengono talvolta riportati diversamente, come ad esempio: Kalistratov, Cjuriaev e Kovaldin. Inoltre alcune fonti parlano di un quarto ufficiale morto in battaglia. I tre furono liberati soltanto nel marzo 1991, secondo la giornalista Wrong solo dopo che l’URSS si era impegnata a ritirare le navi della sua marina dalla base navale di Nocra, nelle isole Dahlak e a non rifornire più le forze armate etiopiche. In realtà, la Marina sovietica aveva abbandonato la base già nel 1989. Cfr. l’articolo “Eritrean Rebels Claim Big Victory Over Ethiopia” di Sheila Rule sul New York Times del 27 marzo 1988.

[xiv] Tra questi, vanno citati Basil Davidson della BBC, Peter Worthington del Toronto Sun e Pietro Veronese de La Repubblica.

[xv] Nel 1986, al XXVII Congresso del PCUS, Gorbačëv, dopo che l’anno precedente era riuscito a far approvare importanti modifiche al sistema economico sovietico (con un più efficiente utilizzo della tecnologia, la decentralizzazione della gestione dell’economia, e l’ampliamento dei diritti delle imprese), aveva parlato della necessità di un alleggerimento dell’apparato del partito e di un ridimensionamento del suo intervento sul funzionamento degli organi dello Stato e delle altre strutture della società. L’anno successivo il Segretario, durante la XIX Conferenza del PCUS, svoltasi nel giugno 1988, dopo un acceso scontro con i depositari dell’ortodossia marxista, riuscì a procedere alla riorganizzazione dell’assetto istituzionale verso quello di uno stato di diritto.

[xvi] Queste mitragliere da 23mm erano soprattutto armi contraeree. Cosa se ne facesse l’esercito etiopico contro i combattenti eritrei, che non disponevano di velivoli è un mistero.

———————

Fonti principali

Tareke Gebru, “The Ethiopian Revolution: War in the Horn of Africa”, Yale University Press, 2009.

Ayele Fantahun, “The Ethiopian Army: from victory to collapse, 1977-1991”, Northwestern University Press, 2014.

Shifaw Dawit, “The Diary of Terror: Ethiopia 1974 to 1991”, Trafford Publishing, 2012

Wrong Michela, “I didn’t do it for You”, Colibrì, 2017.

Connell Dan, Killion Tom “Historical Dictionary of Eritrea”, Scarecrow Press, 2010.

Rule Sheila, “Eritrean Rebels Claim Big Victory Over Ethiopia”, New York Times, 27 marzo 1988.

Cliffe Lionel, Davidson Basil, “The Long Struggle of Eritrea for Independence and Constructive Peace” Paperback, 1988.

Veronese Pietro, “Africa reportages”, (Laterza, 1999