Vincenzo Meleca gennaio 2019

Quanti ricordano oggi la missione ONU “Restore Hope”?

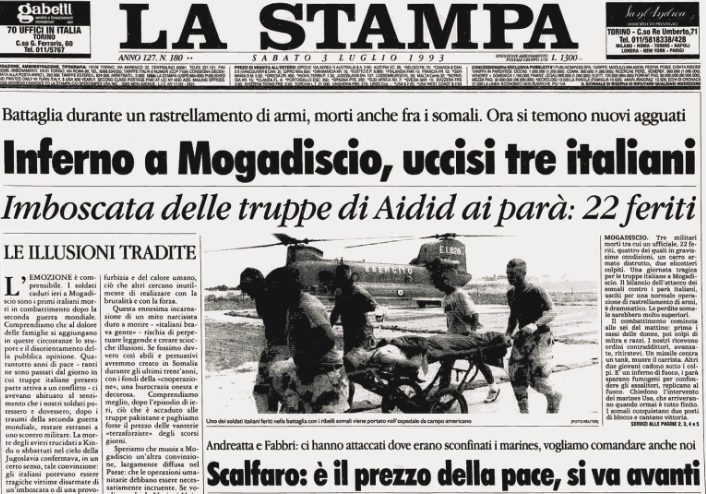

E quanti ricordano quel che accadde il 2 luglio 1993 a Mogadiscio, quando vi fu una vera e propria battaglia che coinvolse, per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nostri militari di leva? Con queste mie note vorrei ricordare non solo l’episodio in sè, non solo tutti coloro che vi furono impegnati, ma soprattutto quelli che vi perdettero la vita o furono feriti.

I prodromi

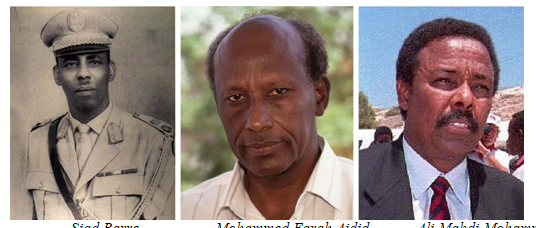

Nell’agosto 1992, di fronte ad una situazione catastrofica che si stava verificando in Somalia, il mondo fu scosso dalle parole di Papa Wojtyla che, il 30 agosto 1992, esprimendo il suo “profondo dolore per la tremenda sofferenza del diletto popolo di Somalia”, sollecitò un intervento della comunità internazionale finalizzato a portare aiuti umanitari per aiutare milioni di somali vittime di una carestia senza precedenti e di violenze dovute alla lotta tra fazioni tribali causate dalla caduta del dittatore Siad Barre. Si contendevano il potere soprattutto Mohammed Farah Aidid, della cabila Haberghedir (o Habr Ghedir) e Ali Mahdi Mohammed, della cabila Abgal, che era stato eletto, tra mille contrasti, Presidente della Somalia[1].

Siad Barre Mohammed Farah Aidid Ali Mahdi Mohammed

L’ONU accolse l’appello del Papa e organizzò una missione umanitaria con lo scopo di far arrivare generi alimentari alle stremate popolazioni dell’ex-colonia italiana. Per evitare che questi aiuti fossero però fagocitati dalle fazioni somale in lotta, si decise, dopo l’esperienza maturata con la missione UNOSOM I (United Nations Operation in Somalia, risoluzione 751/92), di inviare un consistente contingente armato, l’UNITAF (Unified Task Force, rinominata nel marzo 1993 UNOSOM II e conosciuta già dal dicembre 1992 come Restore Hope), con militari forniti da Australia, Belgio, Emirati Arabi Uniti, Francia, India, Italia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Stati Uniti, che complessivamente arrivarono a essere oltre 25.000[2], di cui ben 2.314 italiani, cioè il secondo contingente dopo quello statunitense[3].

La missione UNOSOM II fu autorizzata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU con risoluzione 794/92, poi prorogata con risoluzione 923/94, ed avrebbe dovuto provvedere in particolare alla distribuzione di cibo e all’assistenza medica, con un ambizioso piano di vaccinazione per i bambini, nonché al disarmo delle fazioni in lotta[4].

Robert Oakley Robert B. Johnston

Il coordinamento della missione, che iniziò il 3 dicembre 1992, fu affidato, per la parte politica e diplomatica, all’ambasciatore statunitense Robert Oakley e, per la parte militare, al generale dei Marines, Robert B. Johnston.

Lo sbarco dei Marines con i loro AAV/LVTP-7 sulla spiaggia antistante l’aeroporto di Mogadiscio

Le truppe statunitensi sbarcarono sulle spiagge somale già il 9 dicembre, seguite il 13 da quelle italiane e, via via, dai militari delle altre Nazioni.

Il complesso militare italiano, con la denominazione di ITALFOR-IBIS[5], sotto il comando del Generale di Divisione Giampiero Rossi, sostituito il 4 maggio 1993 dal Generale Bruno Loi, il contingente italiano era incentrato sulla Brigata Paracadutisti “Folgore” (poi sostituita nel settembre 1993 dalla Brigata Meccanizzata “Legnano” al comando del Generale Carmine Fiore) e comprendeva anche personale della Marina e dell’Aeronautica.

Generale Bruno Loi Generale Carmine Fiore

Per quanto riguardava l’Esercito, della “Folgore” vennero schierate alcune compagnie del Battaglione Logistico Paracadutisti[6], dei Reggimenti Paracadutisti 183° “Nembo” e 186° “Folgore” e del 9° Reggimento Incursori Paracadutisti “Col Moschin” (con una ventina di mezzi cingolati VCC-1 ed altrettanti veicoli non protetti VM-90), due plotoni di carri del 132° Reggimento Corazzato della Brigata “Ariete” (con 10 carri armati M-60A1[7]), due squadroni del 19° Reggimento “Cavalleggeri Guide”, poi sostituito dall’8° Reggimento “Lancieri di Montebello”[8] (con quattro autoblindo pesanti B-1 Centauro[9] e 18 autoblindo VTT FIAT 6614). Il supporto aereo era garantito dall’Aviazione Leggera dell’Esercito (ALE) con sei elicotteri medi AB-205, quattro elicotteri pesanti CH-47C “Chinook” e tre elicotteri da combattimento A-129 “Mangusta”[10].

Per la Marina, oltre alle navi che portarono gran parte del contingente italiano in Somalia, fu utilizzato il Battaglione san Marco ed un certo numero di uomini del Gruppo Operativo Incursori del COMSUBIN[11], mentre i Carabinieri erano presenti con il 1º Battaglione carabinieri paracadutisti “Tuscania”.

I primi militari italiani a mettere piede sul suolo somalo durante Restore Hope furono 23 incursori paracadutisti del Col Moschin, al comando del Maggiore Gennaro Fusco, che il 15 dicembre, dopo soli due giorni dal loro arrivo, ripresero il controllo dell’edificio che ospitava l’ambasciata italiana prima che fosse occupata dalle milizie somale.

Toppe e scudetti da braccio dell’Operazione Ibis/Restore Hope

Il 16 dicembre arrivarono a Mogadiscio alcuni reparti della brigata “Folgore”, seguiti il 22 dicembre dall’arrivo del XXIV gruppo navale (al comando del Capitano di Vascello Sirio Pianigiani erano l’incrociatore Vittorio Veneto, la fregata Grecale, le navi da sbarco San Giorgio e San Marco ed il rifornitore di squadra Vesuvio), che pochi giorni dopo sbarcò 23 mezzi anfibi e 16 mezzi cingolati del battaglione San Marco con circa 400 marò, il che portò ad oltre 800 il numero dei soldati italiani in teatro.

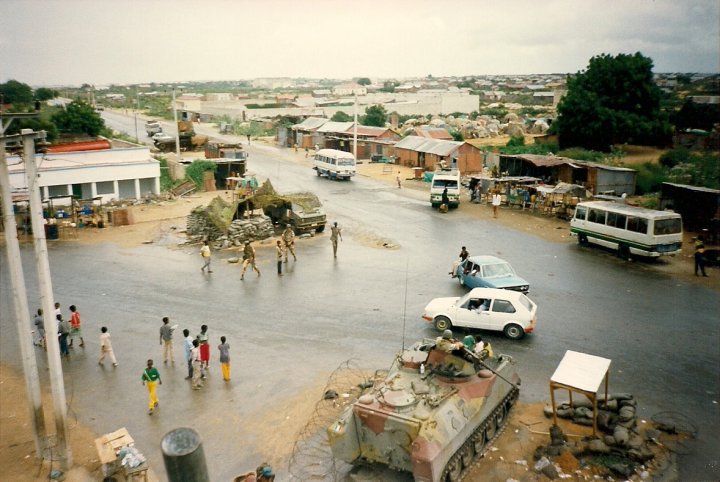

Il nostro contingente, fissò la base principale a Balad (o Balcad), un villaggio ad una quarantina di chilometri a nord di Mogadiscio, mentre nella capitale somala furono creati alcuni presidi fissi, uno nel porto di Mogadiscio e sei checkpoint denominati “Obelisco”, “Banca”, “Demonio”, “Nazionale”, “Ferro” e “Pasta”, quasi tutti per controllare la Strada Imperiale, la più importante arteria stradale della città.

Mogadiscio: una blindo Fiat 6614 in pattugliamento

Nonostante tutte le buone intenzioni, la situazione divenne presto critica, in quanto la presenza militare fu malvista non solo dalle varie fazioni somale in lotta, ma anche da una parte della stessa popolazione.

Un primo, gravissimo incidente accadde il 5 giugno 1993 nella capitale somala, quando, durante un’operazione delle forze ONU che cercavano di chiudere la radio del generale Aidid che lanciava proclami antiamericani e invitava alla resistenza contro le truppe dell’Operazione Restore Hope, definite “invasori”, furono massacrati 24 caschi blu pakistani[12]. Solamente l’intervento di una task force di mezzi blindati e meccanizzati composta da paracadutisti francesi, da militari italiani del 1º Reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania” e del 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, guidati dal tenente colonnello Marco Bertolini, evitò che la carneficina assumesse dimensioni maggiori. Era un chiaro segnale d’allarme, premonitore di quanto sarebbe accaduto quasi un mese dopo[13].

La battaglia del checkpoint “Pasta”

Secondo le previsioni meteo, il 2 luglio 1993 sarebbe stata una giornata calda e soleggiata a Mogadiscio. Calda lo fu senz’altro, ma non per motivi metereologici.

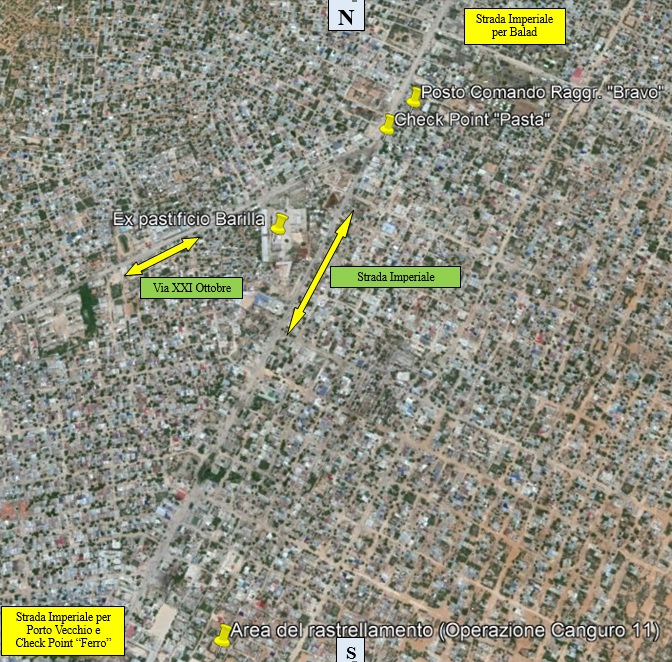

Qualche giorno prima, i nostri servizi avevano informato il comando del contingente italiano che nel quartiere di Haliwaa (o Heliiwa o Uahara Ade), situato nella zona meridionale della città, zona sotto controllo italiano, vi era probabilmente un grosso deposito di armi e munizioni dei miliziani di Aidid[14]. Fu quindi deciso di mettere in piedi un’operazione di rastrellamento, perquisizioni e bonifica di quell’area, operazione battezzata “Canguro 11”[15].

L’ex pastificio Barilla, nei pressi del quale era il checkpoint “Pasta”

All’alba si mossero due gruppi tattici di mezzi corazzati e blindati: il primo, denominato “Alfa”, comandato dal colonnello Antonino Giampietro, partendo dal Porto Vecchio, il secondo, denominato “Bravo”(comandato dal colonnello Pierluigi Torelli) da Balad.

Complessivamente vennero impiegati oltre 500 nostri militari, per lo più parà della Brigata “Folgore”, supportati sul terreno dai cavalieri del Reggimento “Lancieri di Montebello” (con VCC blindati ruotati Fiat 6614, cingolati VCC-1 ed alcune blindo pesanti B-1 Centauro) e da un plotone di carristi della Brigata Ariete (con cinque carri M-60). Ai nostri soldati furono affiancati anche un centinaio di militari somali della locale forza di polizia[16]. La copertura dall’alto era garantita da un paio di elicotteri d’attacco A-129 Mangusta ed altrettanti AB-205 nel ruolo di osservazione, tutti mezzi dell’ALE.

Il checkpoint “Pasta” con un VCC-1

Sono circa le 06.30.

Dopo aver preso posizione ed isolato la zona di operazioni, inizia il rastrellamento, affidato agli incursori del 9° Rgt. “Col Moschin”, ai Carabinieri del Btg. “Tuscania” e ai parà della Vª compagnia del 183° Rgt. “Nembo”. Vengono trovate varie armi leggere, ma nessun grande deposito come si sperava e, con l’intervento dei poliziotti somali, alcuni abitanti del quartiere vengono fermati e interrogati. Tutto sembra sotto controllo e l’operazione terminata con un discreto successo, per cui, alle 07.30 circa, il comando italiano dà l’ordine di rientrare. Mentre i nostri militari salgono sui mezzi blindati, ci si accorge che i poliziotti somali si sono dileguati, ma probabilmente non se ne comprende la ragione.

Appena il raggruppamento “Alfa” inizia a dirigersi a sud, lungo la via Imperiale e verso il checkpoint “Ferro” e il raggruppamento “Bravo” si muove verso nord, oltrepassando il checkpoint “Pasta” per uscire dalla città e rientrare a Balad, si creano degli assembramenti di uomini, donne e persino bambini e iniziano i primi disordini, con la creazione di barricate e il lancio di sassi.

Il checkpoint “Pasta” prima degli scontri

Non è stato mai chiarito il motivo di questo comportamento: si è ipotizzato che qualcuno (forse Aidid o uno dei suoi luogotenenti), temendo che il rastrellamento e le perquisizioni potessero continuare, portando alla scoperta di un grosso deposito di armi o del rifugio dello stesso Aidid, abbia ordinato di scatenare i tumulti. Oppure che i tumulti siano stati una reazione spontanea della popolazione locale per aver visto l’operazione italiana come un affronto alla loro comunità. Oppure, infine, che i poliziotti che operarono all’inizio del rastrellamento al fianco dei militari italiani fossero in realtà miliziani di Al Mahdi, il principale rivale di Aidid, scatenando la reazione rabbiosa dei sostenitori di quest’ultimo[17]. Sta di fatto che da quel momento la situazione degenera.

Mentre i nostri militari continuano a essere bersagliati con pietre e sassi, celati tra la folla arrivano i miliziani di Aidid che iniziano a sparare sui nostri soldati del Raggruppamento “Bravo” con armi automatiche, per lo più AK-47 Kalashnikov, mitragliatrici e lanciarazzi RPG-7.

La cartina dell’area degli scontri principali

Subiamo il primo caduto, il Sergente Maggiore paracadutista Stefano Paolicchi del “Col Moschin”. Paolicchi, intervenuto per cercare di liberare i commilitoni rimasti accerchiati, viene colpito alla milza da un proiettile di AK-47, in uno dei pochi punti non protetti dal giubbetto antiproiettile.

Pur ferito, continuò a combattere fino a che perse conoscenza. Trasportato all’ospedale di Mogadiscio vi spirò appena arrivato[18].

Sergente Maggiore paracadutista Stefano Paolicchi

Sono le 9.30 circa.

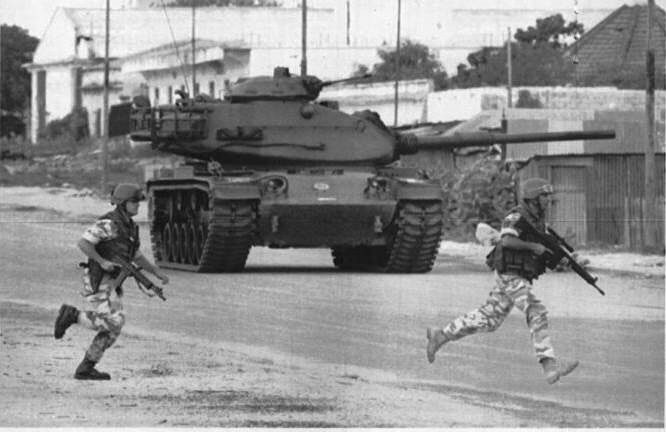

Per fornire un ulteriore appoggio di fuoco, viene richiesto l’intervento dei carri M-60 della Brigata Ariete, e delle blindo pesanti “Centauro” dall’8° Reggimento Lancieri di Montebello, finora tenuti alquanto distanti dall’area delle operazioni. Carri e blindo si muovono lungo il Corso XXI Ottobre, strada che confluisce nella Strada Imperiale proprio dove è situato il Checkpoint “Pasta”. Tanto gli M-60 quanto le Centauro sono armati di cannoni da 105mm, ma non sono autorizzati a farne uso. Mentre infuriano veri e propri combattimenti[19], non lontano da dove è stato colpito Paolicchi, cade anche il caporale paracadutista Pasquale Baccaro della XVª Compagnia “Diavoli Neri” del 186º Reggimento paracadutisti “Folgore”.

In quegli stessi istanti il raggruppamento “Bravo” è già uscito da Mogadiscio e si trova non lontano dalla base di Balad. Il comandante dell’unità, Colonnello Torelli, informato della situazione, con una decina di VCC-1 e due blindo Centauro inverte la marcia e si dirige verso il checkpoint “Pasta”. Tre cingolati VCC-1 del raggruppamento “Bravo”, con un plotone composto da parà della XVª Compagnia “Diavoli Neri” del 186° Reggimento Paracadutisti “Folgore” e della XIIª Compagnia “Leopardi” del 183° Reggimento Paracadutisti “Nembo” al comando del Sottotenente Gianfranco Paglia[20], già fuori città, invertono la marcia e si dirigono nella zona dei combattimenti. All’altezza del checkpoint “Pasta” vengono anch’essi fatti oggetto di un nutrito fuoco di armi automatiche e razzi controcarro. Mentre i primi due blindati rispondono al fuoco con le mitragliatrici di bordo, il terzo mezzo fa appiedare la propria squadra fucilieri, per consentire di neutralizzare i combattenti somali.

Uno dei due blindati che fanno fuoco di copertura e sul quale si trova Baccaro viene colpito da un razzo controcarro lanciato da un RPG-7 che esplode all’interno del VCC: il caporale subisce l’amputazione di una gamba. La ferita è gravissima e, nonostante il tentativo di arrestare l’emorragia, decede dopo poco.[21]

Il Caporale Pasquale Baccaro

L’esplosione del razzo ha inoltre ferito gravemente altri due componenti dell’equipaggio, il sergente maggiore Giampiero Monti e il paracadutista Massimiliano Zaniolo.

Sono le 10.35.

Viene ferito in modo gravissimo anche il Sottotenente Paglia che così descrive quei momenti: “Subito dopo il check-point Pasta ai nostri mezzi si avvicinarono donne e bambini, ma fummo investiti dagli spari. Non rispondemmo subito per evitare di fare una strage. Venne colpito il primo mezzo con tre dei nostri. Riuscimmo comunque a far ripartire il mezzo. Rimanemmo appiedati e dopo un po’ vennero a prenderci al checkpoint Pasta dove, nel frattempo gli scontri si erano fatti molto pesanti. Salii sul mezzo e raggiungemmo il check-point Ferro: lì lasciammo i feriti e ci riorganizzammo per rientrare. Ma purtroppo fummo oggetto di un altro intenso attacco. E venni colpito…“[22].

Il Sottotenente Gianfranco Paglia sulla torretta della sua Centauro

Adesso si combatte ovunque lungo la Via Imperiale, si spara dalle case, si spara dalle strade laterali, si spara dalle barricate, si spara dalla zona attorno al pastificio.

Paracadutisti in azione, coperti da un carro M-60

Un razzo anticarro colpisce la cupola di un M-60 e a questo punto, violando le regole d’ingaggio e gli ordini ricevuti, da un altro carro armato partono una decina di colpi da 105mm diretti verso il punto da cui sono partiti i razzi, neutralizzando chi li aveva sparati e consentendo ai nostri militari di dirigersi verso le basi di partenza, i parà della Nembo verso Balad, gli altri verso il Porto Vecchio.

La decisione presa di non osservare gli ordini e di adoperare i cannoni è stata decisiva e ha consentito indiscutibilmente di ridurre le nostre perdite.

Nel frattempo si cerca di evacuare i feriti con tutti i mezzi disponibili. Arriva anche un elicottero AB-205, ma viene colpito da vari colpi di arma automatica per cui deve immediatamente allontanarsi e rientrare alla base senza aver potuto portare a termine la missione. L’evacuazione dei feriti viene comunque effettuata. Durante gli scontri molti sono i nostri militari feriti che vengono evacuati, talora in modo non del tutto ortodosso, anche se efficace.

I paracadutisti Giuseppe Zivillica e Marco Vincenzetto feriti in attesa di essere evacuati sulla blindo Centauro del Sottotenente Fabio Tirolo dell’8° Reggimento Lancieri di Montebello

Vista la gravità della situazione, sarebbe il caso di poter utilizzare senza troppe restrizioni le armi pesanti dei carri M-60 e delle blindo Centauro[23] e i missili TOW degli elicotteri d’attacco A-129 Mangusta ma il Generale Loi (che non ha avuto ancora informazioni sul fatto che è già stato fatto fuoco con i cannoni) sa che il loro uso avrebbe provocato una vera e propria carneficina anche tra la popolazione civile, per cui decide altrimenti, facendo entrare in azione gli incursori del “Col Moschin”.

Sono le 11,00 circa di quel maledetto mattino.

Gli incursori arrivano da via XXI Ottobre con i loro VM-90, e, confermando la loro fama di militari particolarmente addestrati per queste evenienze, setacciano le stradine ed i vicoli attorno al checkpoint Pasta, eliminando uno a uno quasi tutti i miliziani e facendo tacere anche alcuni mortai che avevano fatto da poco la loro apparizione in zona.

Mentre gli incursori stanno terminando il loro lavoro, alcuni miliziani si impossessano di un loro VM-90 armato con una mitragliatrice pesante Browning da 12,7mm, rimasto nel frattempo incustodito. Con l’arma in ralla sparano sia ai nostri militari a terra sia agli elicotteri che volteggiano sulle loro teste.

Un A-129 “Mangusta”, pilotato dal Capitano Gianni Adami riesce a individuare il mezzo e inizia a braccarlo, seguendolo anche a bassa quota. I somali inquadrano l’elicottero e fanno fuoco con la Browning, colpendo il vetro blindato del cannoniere, fortunatamente senza perforarlo.

Sono i loro ultimi momenti di vita, perchè l’A-129, avuta l’autorizzazione, lancia un missile TOW che colpisce in pieno l’automezzo, distruggendolo completamente ed uccidendo tutti gli occupanti[24].

Uno dei Mangusta impiegati durante l’Operazione Ibis. Notare i 4 tubi lanciamissili Tow e il lanciarazzi Medusa da 81mm

. La carcassa del VM-90 distrutto dal Mangusta del Capitano Adami, fotografata alcuni mesi dopo la battaglia

Anche nella zona meridionale di Mogadiscio intanto si sono accesi gli scontri e durante questi cade un nostro terzo militare, il sottotenente di complemento dei “Lancieri di Montebello”, Andrea Millevoi.

Millevoi, comandante di plotone blindo pesanti “Centauro” dell’8° Reggimento “Lancieri di Montebello” era intervenuto, dal checkpoint “Ferro”, con la sua blindo e tre VCC-1 (due del Battaglione Carabinieri Paracadutisti TUSCANIA ed uno del 183° Reggimento “Nembo”) per favorire lo sganciamento dei nostri mezzi bloccati dai miliziani lungo la Strada Imperiale. Dopo aver letteralmente sfondato una barricata con il suo mezzo e dopo avere scortato fino a una zona più sicura un nostro mezzo con a bordo alcuni militari feriti, ritornava nella zona del combattimento. Millevoi, per poter meglio guidare l’azione e utilizzare la mitragliatrice esterna, si era sporto con il busto dalla torretta della blindo, venendo però colpito alla testa da un proiettile e restando ucciso all’istante[25].

Il Sottotenente Andrea Millevoi

Sono le 11.45 circa.

Tre quarti d’ora dopo, su ordine del generale Loi, inizia lo sganciamento delle nostre truppe. Dopo oltre quattro ore di battaglia, i nostri militari abbandonano così la zona, evacuando anche tutti i checkpoint di Mogadiscio. Il bilancio delle vittime italiane è pesante: 3 militari caduti e 22 feriti[26]. Molti di più sono i miliziani di Aidid, ma la cifra esatta non si saprà mai: secondo il regista Andrea Bettinetti, che realizzò nel 2008 un documentario dal titolo “Checkpoint Pasta”, il bilancio delle perdite somale fu di 67 morti e 103 feriti, anche se per altre fonti il numero sarebbe stato molto più alto[27].

La battaglia del checkpoint Pasta così terminò, ma non terminarono le polemiche legate sia al fatto che gli Stati Uniti non desideravano la partecipazione dell’Italia[28], sia alla divergenza di vedute tra gli USA e l’Italia circa le regole d’ingaggio in una missione di peace keeping[29], polemiche che anzi divamparono, tanto da far concludere l’impegno italiano in Somalia otto mesi dopo, il 21 marzo del 1994[30] e l’impegno statunitense quattro giorni dopo il ritiro del contingente italiano, il 25 marzo 1994[31], un anno prima della cessazione della missione UNOSOM II.

Non furono estranee alle decisioni dei rispettivi Governi le ulteriori perdite umane di militari subite in Somalia nei mesi seguenti per motivi direttamente connessi al fuoco nemico, che, per quanto riguarda i militari italiani, furono: Gionata Mancinelli (paracadutista del 186° Reggimento della Brigata paracadutisti “Folgore”, ucciso il 3 agosto 1993 a Mogadiscio in un conflitto a fuoco con un gruppo di somali); Giorgio Righetti e Rossano Visioli, (entrambi caporali paracadutisti, uccisi da cecchini somali a Mogadiscio il 15 settembre 1993), Vincenzo Li Causi (maresciallo aiutante, del SISMI, ucciso in un’imboscata da miliziani somali il 12 novembre a Balad); Maria Cristina Luinetti, (sorella -grado funzionale equiparato a sottotenente- del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, ausiliario delle forze armate, uccisa da un miliziano all’interno del “Poliambulatorio Italia” di Mogadiscio il 9 dicembre 1993); Giulio Ruzzi (tenente del 66º reggimento fanteria meccanizzata “Valtellina”, ucciso in un agguato di miliziani somali il 6 febbraio 1994, lungo la strada Balad-Mogadiscio)[32].

Fonti bibliografiche

Adami Gianni, Le ali dell’Ibis – La missione italiana in Somalia, Itinera Progetti, 2018.

Graziano Claudio, Operazione Somalia 1992-1994 – Lineamenti e consuntivo dell’operazione, in “Operazione Somalia 1992-94”, EDAI, 1994.

Loi Bruno, Peace-keeping, pace o guerra? Una risposta italiana: l’operazione Ibis in Somalia, Vallecchi, 2004.

Mroczkowski Dennis P., Restoring Hope: In Somalia with the Unified Task Force, 1992

1993, History Division United States Marine Corps, 2005.

Stanglini Ruggero, Operazione Somalia 1992-94, EDAI, 1994

Ignazi Piero, Giacomello Giampiero, Coticchia Fabrizio, Italian Military Operations Abroad: Just Don’t Call it War, Palgrave Macmillan, 2012

[1] Cfr. il filmato di History Channel https://www.youtube.com/watch?v=XgQh9rc0mmk&t=23s

[2] Per una fonte francese il numero fu di 29.500 militari.

[3] La durata delle tre missioni ONU fu dal 6 aprile 1992 all’8 dicembre 1992 (UNOSOM I), dal 9 dicembre 1992 al 4 maggio 1993 (UNITAF) e dal marzo 1993 al marzo 1995 UNISOM II.

[4] Il testo in lingua inglese è consultabile su http://unscr.com/en/resolutions/doc/794

[5] L’Operazione Ibis durò dal 13 Dicembre 1992 al 21 Marzo 1994. Anche altre Nazioni ritennero di dover dare un nome al loro intervento: così l’Australia lo denominò “Operation Solace” (durata dal 9 Dicembre 1992 al 4 maggio 1993), il Canada “Operation Deliverance” (durata dal 3 dicembre 1992 al 6 maggio 1993) e la Francia “Operation Oryx” (durata dal 7 dicembre 1992 al 15 dicembre 1993)

[6] Il Battaglione logistico arrivò a Mogadiscio con il traghetto della Corsica Line Sardinia Viva, noleggiata dal Governo Italiano. Il personale del battaglione agì come testa di ponte, permettendo il successivo dispiegamento degli altri reparti italiani.

[7] I carri M-60A1, prestati dall’US Marines Corps, furono ammodernati RISE (Reliability Improvement of Selected Equipment), con l’adozione di varie modifiche, tra le quali in particolare un kit per una corazzatura di tipo reattivo, un sistema di stabilizzazione su due assi per il cannone, lanciagranate fumogene, nuovi apparati radio, sistema per la produzione di cortine fumogene, e una mitragliatrice coassiale M240. All’inizio delle operazioni in Somalia i carri erano della 9ª Compagnia carri “Ghibli” del 132° Rgt.Cr. “Ariete”, comandata dal Capitano Maurizio Parri, utilizzati successivamente dagli altri reparti che si avvicendarono in quel teatro africano. Al termine delle operazioni in Somalia, i carri vennero restituiti agli americani. Cfr. http://www.ferreamole.it/images/m60_era/m60_era.htm

[8] Il 19º Reggimento fino al 1° agosto 1992 era denominato Gruppo Squadroni Esplorante, l’8° reggimento fino al 22 settembre 1992 era denominato 8° Gruppo squadroni corazzato

[9] Le blindo B-1 “Centauro” furono praticamente sottoposte a un test operativo proprio in Somalia, essendo state assegnate ai reparti soltanto nel 1992.

[10] Dei tre Mangusta inizialmente schierati, due provenivano dal Centro Aviazione dell’Esercito di Viterbo (EI 917 – MM81330 e EI 919 – MM81332) e uno dal 49° Gruppo Squadroni “Capricorno” (EI 907 – MM81320) del 5° Reggimento AvEs “Rigel”, basato a Casarsa della Delizia (Pordenone). Successivamente se ne aggiunse un quarto (EI 915 (MM81328) che operò dal ponte dell’incrociatore portaelicotteri Garibaldi (che aveva dato il cambio al Vittorio Veneto) assieme all’EI 917.

[11] Erano ovviamente già presenti anche alcuni uomini del SISMI, che operavano all’interno di una ONG della cooperazione italiana. Il loro compito era quello di raccogliere informazioni e di stringere contatti con esponenti delle varie fazioni in lotta.

[12] Cfr.: https://www.nytimes.com/1993/06/06/world/26-un-troops-reported-dead-in-somalia-combat.html

[13] Il corrispondente dell’ANSA, Remigio Benni, unico giornalista presente a Mogadiscio in quei giorni Il 5 giugno 1993 inviò un flash definendo la situazione “drammatica, con disordini e sparatorie”.

[14] Si è anche ipotizzato che fosse stato individuato addirittura il rifugio di Aidid, (che, non dimentichiamolo, dopo la strage dei militari pakistani, era diventato il ricercato n. 1 delle forze ONU) e che quindi l’obiettivo dell’operazione fosse proprio la sua cattura, ma nessuna conferma è mai stata data dalle autorità italiane o statunitensi.

[15] La denominazione dei vari tipi di operazioni previste nel teatro somalo variava in funzione dell’estensione area in cui si sarebbero dovute effettuare oppure in funzione del tipo di impiego delle truppe. Così, si decise di chiamare “Mangusta” le operazioni in aree ristretta, “Canguro” per quelle in aree più estese, “Hillak (o Hilaac, fulmine in somalo) per quelle svolte dagli incursori, “Tamburo” le azioni condotte con truppe corazzate ed elitrasportate e “Exodus” le attività volte al rientro dei profughi.

[16] Altre fonti portano il numero dei militari somali a circa 300 o addirittura a 400.

[17] Per il Generale Loi, l’ipotesi più probabile sembra essere stata la presenza di Aidid in uno degli edifici dell’area del rastrellamento. In un’intervista al quotidiano La Repubblica del 5 luglio 2013 Loi, riferendo una conversazione avuta con Starlin Arush, un’intellettuale somala, forse parente dello stesso Aidid., afferma che “Avevamo bloccato il quartiere in cui Aidid aveva dormito. Lui cambiava nascondiglio ogni notte, e quella notte aveva scelto il quartiere amico di Haliwa. Il generale vedeva che il fronte del rastrellamento avanzava verso il suo nascondiglio, e temendo che potessimo arrivare a lui, diede ordine di creare quelle azioni diversive verso il checkpoint Pasta”. Da: “Somalia, la battaglia al check-point Pasta. Il racconto del generale Loi vent’anni dopo”, intervista di Vincenzo Nigro su https://www.repubblica.it/esteri/2013/07/05/news/somalia_anniversario_battaglia_check-point_pasta-62413996/. Diversa la posizione dell’allora Tenente Colonnello Alessandro Puzzilli, comandante del 1° Btg del 183° Rgt. “Nembo”, per il quale “La decisione del Comandante del contingente di impiegare nella “Canguro 11”un elevato numero di poliziotti somali, che avrebbero dovuto collaborare con noi, aveva sollevato alcune perplessità in tutti noi, in quanto appartenevano a gruppi etnici diversi da quelli della popolazione del quartiere controllato da Aidid ed ostili al “signore della guerra”. Sembrava una mossa propagandistica destinata ad avere effetti negativi”. Da: “2 luglio 1993- “Folgore”…e si moriva” http://www.congedatifolgore.com/it/2-luglio-1993-2-luglio-2013-la-folgore-ricorda-la-missione-ibis-in-somalia/

[18] Al Sergente Mggiore Paolicchi venne conferita la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria con questa motivazione: «Incursore paracadutista, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell’ambito dell’operazione umanitaria voluta dalle Nazioni Unite, partecipava con il proprio distaccamento operativo al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati da miliziani somali, non esitava ad affrontare d’iniziativa e con lucida determinazione una postazione di mitragliatrice che sparava su una colonna di mezzi italiani. Incurante della propria incolumità si portava a distanza di assalto con grande coraggio e spiccata perizia operativa, neutralizzava una coppia di tiratori che gli sbarrava la strada, e durante l’ultimo sbalzo, veniva colpito da una raffica al petto. Nonostante la ferita, con un ultimo estremo sforzo riusciva a lanciare una granata sulla postazione della mitragliatrice costringendola al silenzio. Pur conscio della gravità delle sue condizioni, continuava ad incitare i suoi uomini, perdendo conoscenza nel vano tentativo di rialzarsi per proseguire nell’azione. Soccorso e sgombrato, decedeva all’ospedale di Mogadiscio. Fulgido esempio di elevate virtù, indomito valore, generosità e ardimento sublimate dal supremo sacrificio.» Mogadiscio, 2 luglio 1993

[19] Un filmato della RAI documenta quei momenti: http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Somalia-Mogadiscio-battaglia-Check-point-pasta-2-luglio-1993-fe6f9458-4418-4b19-b497-3c24fae9f0bf.html

[20] Il Sottotenente Paglia, ferito così gravemente da perdere l’uso delle gambe, è restato nell’Esercito e attualmente ha il grado di Tenente Colonnello. Gli è stata riconosciuta la Medaglia d’Oro al Valor Militare con questa motivazione: “Comandante di plotone paracadutisti, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell’ambito dell’operazione umanitaria voluta dalle Nazioni Unite, partecipava con il 183° Rgt. Par. “NEMBO” al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati dai miliziani somali, con perizia ed intelligenza concorreva con le forze alle sue dipendenze allo sganciamento di alcuni carri rimasti intrappolati nell’abitato. Dopo aver sgomberato con il proprio veicolo corazzato alcuni militari feriti, di iniziativa si riportava nella zona del combattimento e, incurante dell’incessante fuoco nemico, coordinava l’azione dei propri uomini, contrastando con l’armamento di bordo l’attacco nemico. Per conferire più efficacia alla sua azione di fuoco si sporgeva con l’intero busto fuori dal mezzo esponendosi al tiro dei cecchini che lo colpivano ripetutamente. Soccorso e trasferito presso una struttura sanitaria di Mogadiscio, reagiva con sereno e virile comportamento alla notizia che le lesioni riportate gli avevano procurato menomazioni permanenti. Chiarissimo esempio di altruismo, coraggio, altissimo senso del dovere e saldezza d’animo.“ Mogadiscio, 2 luglio 1993

[21] Al Caporale Baccaro venne conferita la Medaglia d’oro al valor militare alla memoria con questa motivazione: «Paracadutista di leva, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell’ambito dell’operazione umanitaria voluta dalle Nazioni Unite, partecipava con il 183º Rgt. Par. “NEMBO” al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati da miliziani somali, mentre effettuava fuoco mirato da bordo di un veicolo corazzato a sostegno dell’azione condotta dalla propria squadra, veniva inquadrato dal tiro dei cecchini ma, imperturbabile, proseguiva nell’azione. Gravemente ferito a seguito dell’esplosione di una razzo controcarri, che aveva colpito il mezzo corazzato sul quale operava, manteneva, nonostante l’amputazione traumatica di un arto inferiore, spirito saldo e animo sereno, consentendo agli altri paracadutisti di continuare ad operare con immutata determinazione. Soccorso e trasportato presso una struttura sanitaria non sopravviveva alle gravissime lacerazioni subite. Immolava così la sua giovane vita nel pieno adempimento del proprio dovere per un ideale di pace e solidarietà tra i popoli. Purissima figura di uomo e combattente, esempio fulgido di assoluta dedizione al dovere e di elette virtù militari sublimate dal supremo sacrificio.» Mogadiscio, 2 luglio 1993

[22] Dall’intervista di Marco Mathieu su Repubblica del 5 luglio 2013

[23] I carri armati M-60 erano dotati di cannone da 105/51, le blindo Centauro di cannone da 105/52.

[24] Quello fu il primo impiego bellico del Mangusta. E’ probabile che la completa distruzione del VM-90 sia stata dovuta anche all’esplosione di un certo quantitativo di esplosivo plastico C-4 che sembra fosse a bordo del mezzo.

[25] Al Sottotenente Millevoi è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare (alla memoria) con questa motivazione: “Comandante di plotone blindo pesanti “CENTAURO”, inquadrato nel contingente italiano inviato in Somalia nell’ambito dell’operazione umanitaria voluta dalle Nazioni Unite, partecipava con il 183° Rgt.par. “NEMBO” al rastrellamento di un quartiere di Mogadiscio. Nel corso dei successivi combattimenti, proditoriamente provocati da miliziani somali, con perizia ed intelligenza concorreva con le forze alle sue dipendenze allo sganciamento di alcuni carri rimasti intrappolati nell’abitato. Dopo avere scortato un mezzo adibito allo sgombero di alcuni militari feriti, si riportava nella zona del combattimento e incurante dell’incessante fuoco nemico coordinava l’azione dei propri uomini e contrastava personalmente con l’armamento leggero di bordo l’attacco nemico. Per conferire più efficacia alla sua azione di fuoco, si sporgeva con l’intero busto fuori dal mezzo esponendosi al tiro di un cecchino che lo colpiva mortalmente. Cadeva con le armi in pugno offrendo un chiarissimo esempio di coraggio, determinazione, assoluto sprezzo del pericolo ed elevatissimo senso del dovere sublimato dal supremo sacrificio“. Mogadiscio, 2 luglio 1993

[26] Questo l’elenco in ordine alfabetico dei feriti durante la battaglia: Serg.magg. Cosimo Argese (185° Rgt. Art. Par. ‘Folgore’); Cap.le Andrea Badioni (183° Rgt. Par. “Nembo”); Cap.le Gerolamo De Masi (183° Rgt. Par. “Nembo”); Parà Francesco Filogamo (Reparto Comando e Supporti Tattici ‘Folgore’); Cap.le magg. Martino Gallo (186° Rgt. Par. “Folgore”); Cap.le magg. Salvatore La Rocca (183° Rgt. Par. “Nembo”); Parà Carmelo Mandolfo (186° Rgt. Par. “Folgore”); Serg.magg. Giampiero Monti (183° Rgt. Par. “Nembo’); parà Biagio Nunziante (186° Rrgt. Par. “Folgore”); S.Ten. Gianfranco Paglia (186° Rgt. Par. “Folgore’); Carab. par. Paolo Pusinieri (1° Btg. Par. “Tuscania”): Ten. Col. Alessandro Puzzilli (186° Rrgt. Par. “Folgore”); Serg.Magg. Stefano Ruaro (9° Btg. d’Ass. Par. “Col Moschin”); Ten. Alessandro Scano (8° Rgt. “Lancieri di Montebello”); Parà Roberto Sammaruga (183° Rgt. Par. “Nembo”); Cap.le Donatello Sapone (1° Btg. Par. “Tuscania”); Serg.Magg. Gabriele Sebastiano (185° Rgt. Art. Par. “Folgore”); Cap.le Simone Torresani (183° Rgt. Par. “Nembo”); Cap.le Marco Vincenzetto (183° Rgt. Par. “Nembo”); Parà Giorgio Vitaletti (183° Rgt. Par. “Nembo”) Cap.le Massimiliano Zaniolo (183° Rgt. Par.Nembo”); Cap.le Giuseppe Zivellica (183° Rgt. Par. “Nembo”). (da: http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1993/07/02/Altro/SOMALIA-22-FERITI-ITALIANI-I-NOMI_191700.php). Sui nostri feriti, altre fonti danno cifre diverse: ad esempio in “2 Luglio 1993, Mogadiscio, Somalia: operazione “CANGURO 11” (http://corpidelite.net/afm/2-luglio-1993-mogadiscio-somalia-operazione-canguro-11/) si afferma che siano stati 36.

[27] Fonti non ufficiali affermeranno nei giorni successivi che le perdite somale furono di almeno 187 morti e oltre 400 feriti quasi tutti civili. Al di là dell’attendibilità di queste cifre, va anche rilevato che, in ogni caso, non si sa quanti fossero realmente miliziani e quanti invece civili.

[28] Per meglio comprendere la questione, si leggano ad esempio le affermazioni del Presidente del Senato, On. Spadolini, che, durante la seduta del 5 luglio 1993 avente come oggetto lo svolgimento di interrogazioni sull’uccisione di militari italiani e sugli sviluppi della situazione in Somalia, in risposta ad un’interrogazione del sen. Guglieri affermò “Senatore Guglieri, lei sa benissimo che gli americani erano i primi a non desiderare la partecipazione italiana alla forza di spedizione”, (da: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/140333.pdf, pag. 26) e le dichiarazioni del Generale Loi riportate alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: “Sul punto si veda anche il doc. 4.112, pag. 86-87: SISMI, 23 giugno 1993, Oggetto: LETTERA INVIATA DAL GEN. LOI al comandante di UNOSOM II a seguito degli eventi del 22 luglio 1993. Comando ITALFOR “IBIS 2”-Mogadiscio,22 giugno 1993 – “… Quanto è accaduto il 22 u.s. presso il check point n. 42 “PASTA”mi ha lasciato molto perplesso. Infatti, nell’A.O.R. (area of responsability) affidata alle Forze italiane sono state pianificate operazioni per le Forse americane senza concordarle preventivamente con il mio Comando , ed e stata condotta un’azione del tutto improvvisa che ha provocato la reazione della folla per la rudezza dei metodi adottati dai soldati americani. Per di più un soldato italiano del cheek point n. 42 è rimasto ferito (per fortuna non gravemente ). I susseguenti disordini scoppiati nella zona del “mercato della carne” sono stati sedati dall’intervento di forze italiane fatte affluire d’urgenza da MOGADISCIO e da BALAD, mentre gli americani si disimpegnavano, allontanandosi dalla zona. Considero tutto ciò gravemente lesivo della mia libertà d’azione nella mia AOR e molto pericoloso per il mantenimento dell’ordine e delle buone relazioni con la popolazione locale. Chiedo con insistenza, sentite anche le autorità nazionali, che siano sospese tutte le operazioni di altre forze di UNOSOM II nella mia AOR che non siano preventivamente concordate con me …”

(da:http://documenti.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/001ter/INTERO.pdf, pag. 41.

[29] Si vedano le dichiarazioni dell’allora Ministro della Difesa, On. Fabio Fabbri, rese il 13 settembre 2005: “Ho cominciato ad occuparmi della Somalia – perché prima di me la missione già era in corso – quando sono stato nominato Ministro della Difesa nel Governo Ciampi, nel 1993. Direi che gli aspetti salienti di questa esperienza hanno soprattutto riguardato il dissenso, molto acuto, fra l’impostazione del Governo italiano, e del Ministro della Difesa in particolare, e il rappresentante dell’ONU, che era l’ammiraglio Howe, e gli americani. … la Somalia è in larga misura italofona, … io…, mi resi conto che il nostro ruolo era importante ma anche largamente sottovalutato. In sostanza, noi non eravamo presenti nel comando militare e non c’era un rapporto di collegialità. Questo sotto un primo profilo; sotto un secondo profilo, imparai che gli americani, praticamente, agivano in modo del tutto autonomo, svincolati da ogni rapporto addirittura di coordinamento con l’ONU – Howe era americano – e questo creava una situazione di disagio… …. mi resi conto che noi eravamo relegati in una condizione insopportabile; soprattutto, mi resi conto che le modalità di conduzione dell’attività della forza dell’ONU non coincidevano con le finalità di soccorso umanitario, di pacificazione, di attivazione del dialogo tra le parti somale, finalità volute anche dalla deliberazione delle Nazioni Unite. Quindi, sorse subito un contrasto molto violento, perché io censurai questo modo di agire degli americani e dell’ONU, che avevano trasformato una missione che era inizialmente di peace keeping, ma anche di peace enforcing, in una guerriglia urbana continua, in un uso della violenza che portava a massicce incursioni, bombardamenti e così via. Posi il problema politico e posi anche in seno al Governo di cui facevo parte l’esigenza di una riconsiderazione della missione, dicendo che il cuore del problema era di trovare un punto di equilibrio tra l’uso della forza e le finalità di pacificazione della missione. Ciò rendendomi conto che via via che cresceva l’impiego violento della guerriglia urbana, dei combattimenti e dei bombardamenti, si riducevano enormemente le possibilità di attivazione del dialogo e di conciliazione tra le parti”. Il 10 giugno 1993, dopo l’eccidio dei 23 pakistani, avvenuto il 5 giugno, il comandante del nostro contingente, generale Loi, mi comunicò che il contingente era in grado di catturare il generale Aidid e mi domandò istruzioni. Io, che ero per caso sulla nave Vespucci insieme al Presidente della Repubblica, sentii il Presidente, il quale mi disse “Procedete”, sentii il Presidente del Consiglio, come era mio dovere, e questi mi disse “Procedete, però prima sentite il comando dell’ONU”. Il comando dell’ONU non ci autorizzò alla cattura di Aidid. Sì. E la cosa veramente singolare è che poi per distruggere Aidid, per liquidarlo, ci fu un bombardamento in cui furono uccise settanta persone e prima c’era stato anche un altro episodio, in cui, ancora una volta su iniziativa dei militari degli Stati Uniti, era stato fatto un eccidio. Io posi allora, esplicitamente, l’esigenza di contrastare le manifestazioni di violenza dei somali non sparando sulla folla, come avevano fatto i militari degli Stati Uniti specialmente, ma utilizzando altri mezzi (lacrimogeni o altro). E questo problema lo posi anche in occasione dell’incontro che ebbi

con l’ammiraglio Howe a Mogadiscio, il 15 gennaio. In sostanza, la frattura era proprio fra noi e gli Stati Uniti, perché, come scrisse successivamente il New York Times, noi usavamo Machiavelli e loro, invece, erano dei Rambo. In sostanza, la via italiana, che pure riconosceva che operavamo nell’ambito dell’articolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, riconosceva anche che l’utilizzazione di forme violente, che comportavano forti perdite tra i civili, era errata, e gli stessi Stati Uniti d’America, in sostanza, finirono per riconoscere che gli italiani in Somalia avevano ragione

Da:http://documenti.camera.it/_dati/leg14/lavori/documentiparlamentari/indiceetesti/022bis/001ter/INTERO.pdf, pag. 41 e 42.

[30] Dopo il ritiro del contingente militare italiano rimase a Mogadiscio un Nucleo Carabinieri Paracadutisti del “Tuscania” (un ufficiale, 2 sottufficiali e 13 carabinieri), impegnato nella sicurezza della Delegazione Speciale Diplomatica italiana, con compiti di sola scorta al personale diplomatico e di sicurezza per la sede, provvisoriamente alloggiata negli edifici Unosom. Questo Nucleo per la Vigilanza e per la Scorta lasciò definitivamente la Somalia il 3 luglio 1994.

[31] Ricordiamo che la decisione statunitense fu condizionata dall’esito della cosiddetta “battaglia di Mogadiscio” del 3 e 4 ottobre 1993, che concluse l’operazione “Gothic Serpent”, battaglia durante la quale gli USA ebbero ben 19 morti, 73 feriti e 1 prigioniero. L’episodio è molto noto perché fu oggetto sia del saggio “Falco Nero” di Mark Bowden, sia del film “Black Hawk Down”, diretto da Ridley Scott, entrambi di grande successo.

[32] Per motivi non direttamente connessi ad azioni militari sono altresì deceduti i seguenti nostri militari: Giovanni Strambelli (paracadutista del Battaglione logistico della “Folgore”, colpito accidentalmente da un commilitone il 13 maggio 1993 a Mogadiscio) e Tommaso Carozza, (cavalleggero del reggimento “Lancieri di Firenze”, deceduto a seguito di incidente con la sua autoblindo Centauro il 30 dicembre 1993, sulla Strada Imperiale Afgoi-Balad a Balad Mogadiscio) e Alessandro Giardina (bersagliere, ferito accidentalmente da un commilitone il 21 febbraio 1994 a Mogadiscio, morirà in Italia a causa della ferita il 12 novembre 2001).