Non è questione di memoria a lungo termine tipica di una certa età: l’ho sempre ricordato. Era un’intervista radio di parecchi, ma proprio parecchi, anni fa e lei diceva” Sì, io e mia madre entrammo ad Addis Abeba nel 1937. Credo siamo state le prime donne ad entrare ad Addis Abeba.” La faccenda mi aveva colpito perché io, ragazzina completamente ignara di tennis ma, come tutta Italia, consapevole del fatto che Lea Pericoli era una campionessa, immaginavo dietro quelle parole chissà che avventura.

Legavo confusamente la faccenda alle foto di Addis Abeba che aveva scattato mio padre, entrato nella capitale etiopica con il suo XV° squadrone Carri Veloci, e questo arrivo della Pericoli e di sua madre mi suggestionava.

La futura diva del tennis e la madre erano state probabilmente fra le prime donne a recarsi nella capitale etiopica per raggiungere il capofamiglia, Filippo Pericoli, personaggio dalla biografia sorprendente.

Filippo era un uomo decisamente energico e ricco di iniziativa e coraggio. Ne parla ampiamente la figlia nel libro autobiografico Maldafrica: i ricordi della mia vita, Venezia, Marsilio, 2009, a cui ho attinto molto per questo articolo, pur consapevole che inevitabilmente i ricordi, soprattutto quelli di valenza altamente biografica e di famiglia, vengono influenzati da una serie di intrecci di altre memorie familiari, correzioni ed omissioni più o meno volontarie, distorsioni psicologiche, ecc.. Ho quindi cercato, quando possibile, di confrontare il testo della Pericoli con altri saggi. In ogni caso, il personaggio era decisamente interessante.

Aveva cominciato a lavorare molto giovane, dopo che il padre era morto improvvisamente, lasciando la moglie e quattro figli in difficoltà economiche, dato che qualche anno prima il capofamiglia aveva lasciato il rassicurante impiego in prefettura per lanciarsi avventatamente in affari. Il quindicenne Filippo (era nato il 23/12/1905) lasciò gli studi (senza dispiacersene) e cominciò a lavorare. “Nell’affrontare la vita papà era instancabile, soprattutto non aveva alcuna paura di lavorare. In pochi anni riuscì a pagare i debiti del nonno e a mantenere dignitosamente tre fratelli e la sua mamma”.

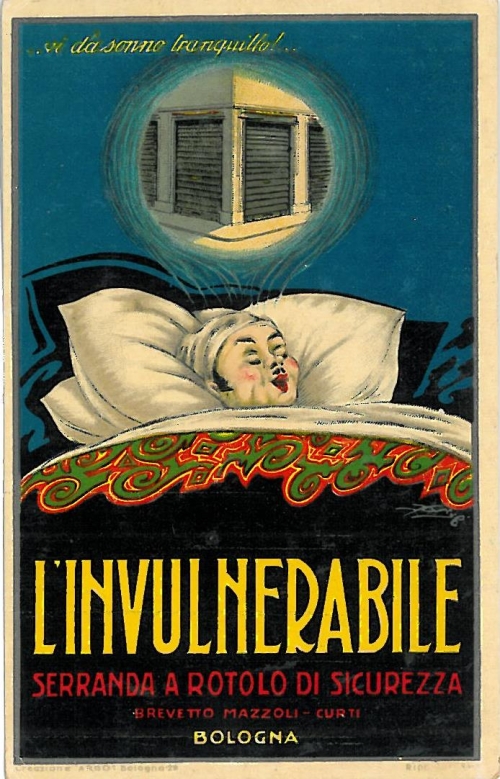

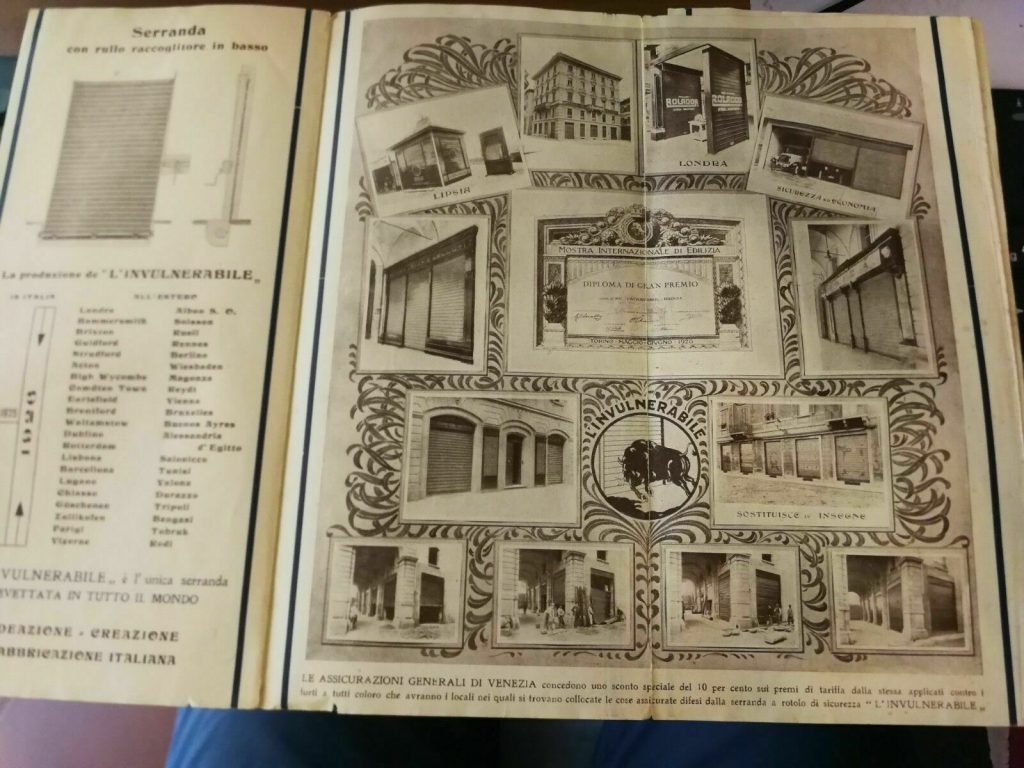

Era rappresentante di una azienda bolognese di serrande ed infissi, L’Invulnerabile, azienda che all’epoca era leader nel campo per il brevetto della serranda a rotolo di sicurezza.

|  |

Girando per lavoro l’Italia, a Milano conobbe Jole Magrini e la sposò, portandosela poi in Francia dove nel frattempo aveva esteso i propri affari. Ma quando Jole rimase incinta, si decise che Lea sarebbe nata in Italia, perbacco! Pericoli aveva stabilito che la figlia sarebbe stata decisamente italiana. E’ probabilmente grazie a questa decisione che in seguito i giornali francesi non avrebbero potuto scrivere, con lo sciovinismo che spesso li caratterizza: “La nostra campionessa Lea Pericoli, nata in Francia da genitori immigrati dall’Italia …”.

Filippo Pericoli allargava sempre più il suo raggio d’azione. Dalla Francia compì viaggi di lavoro in Libia, Marocco, Algeria, ma considerando questi paesi non tanto africani quanto semplicemente mediterranei, quindi quasi europei.

Allo scoppio della guerra d’Etiopia nel 1935, l’uomo d’affari fiutò l’occasione. Si dimise dalla ditta di Lione per cui lavorava e si precipitò a Massaua, poi ad Asmara. Con due camion usati e un autista assunto, divenne uno dei tantissimi trasportatori che accompagnarono le nostre truppe per i servizi di vettovagliamento e logistici.

Nella sua autobiografia Lea scrive che ad entrare in Addis come primo civile fu Filippo Pericoli. Forse non fu proprio il primo, perché probabilmente entrò appunto con un gruppo di trasportatori, camionisti ecc., ma la figlia conserva un documento rilasciato dal governo italiano attestante l’ingresso del padre il 5 maggio 1936, cioè il giorno dell’entrata delle truppe italiane nella capitale.

Una volta ad Addis, impiantò un grande emporio, la Provveditoria Coloniale, al numero 153 di viale Vittorio Emanuele, la principale strada della capitale (ex viale Menelik, divenne poi Hailè Selassiè Road ) in cui, in collaborazione con il suo socio Bagnoli, amico da tanto tempo, vendeva prodotti di cui aveva la rappresentanza, come le tende da campeggio Moretti, le macchine da cucire Singer, le porcellane Richard Ginori, perfino le allora famosissime bambole Lenci.

Ormai sistemato, si fa raggiungere dalla famiglia: nel gennaio 1937, a bordo della Conte Rosso, Jole e Lea partono per l’Eritrea e raggiungono Filippo nella capitale etiopica. Abitano in una villetta di “cicca”[1] in via Emilia, nel nuovo villaggio INCIS (Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati Statali).

Pochi giorni prima del loro arrivo, il 19 febbraio 1937 c’era stato il celebre attentato a Graziani che scatenò una furibonda rappresaglia degli italiani sugli etiopici. Come noto, si assistette a scene disgustose ma anche a casi di solidarietà di italiani che non accettavano quella carneficina. Pericoli faceva parte di questo gruppo: nascose in casa propria un gruppo di locali, pur sapendo di correre un grave rischio. Non sapeva neanche che tra questi suoi protetti c’era il fitaurari Hailè Gabriel, che in seguito avrebbe avuto modo di dimostrargli riconoscenza quando nel 1941 la situazione per gli italiani si ribaltò e che mantenne sempre rapporti di amichevole rispetto con il suo protettore di allora.

La figlia ricorda Filippo come un uomo severo, deciso, di grande personalità ma di cattivo carattere, capace anche di intimorirla e condizionarla. Tant’è vero che quando, molti anni dopo, la ancora minorenne Lea (si diventava maggiorenni a 21 anni) si mise in luce sulla stampa, oltre che per le doti di tennista, per le sue famose mutandine di pizzo, nonchè per un sospetto legame con altro tennista, comparendo sui giornali internazionali come “Miss Dangerous”, fu il padre che indignato la costrinse ad allontanarsi dall’agonismo almeno fino alla maggiore età! Ma certo per farsi strada ( e Filippo ne fece, eccome) in ambiente imprenditoriale, per di più in colonia, occorreva gente determinata e talvolta anche con lati sgradevoli.

Ma torniamo ai primi anni dell’arrivo dei Pericoli in Etiopia. La vita per la famiglia scorreva serena ma nubi si addensavano cupe, con lo scoppio nel 1939 della 2^ Guerra Mondiale; il vicerè Duca d’Aosta, apprezzando le capacità dell’imprenditore, gli affida l’incarico di andare a Roma per studiare il modo migliore di far giungere rifornimenti nell’isolatissima Etiopia, in caso di necessità. Una decina di giorni persi inutilmente tra ministeri e burocrazia. Rientra con l’ultimo volo su Addis appena prima dell’ingresso in guerra dell’Italia e subito dopo l’arrivo deve occuparsi di rifornire di uniformi il presidio italiano in Etiopia, rastrellando tessuto di cotone ovunque poteva. Quando ad Addis Abeba iniziano i bombardamenti, Filippo trasferisce la famiglia ad Asmara, che, essendo già stata conquistata, aveva il vantaggio di non correre il rischio di incursioni aeree. Non si rivedranno per più di un anno.

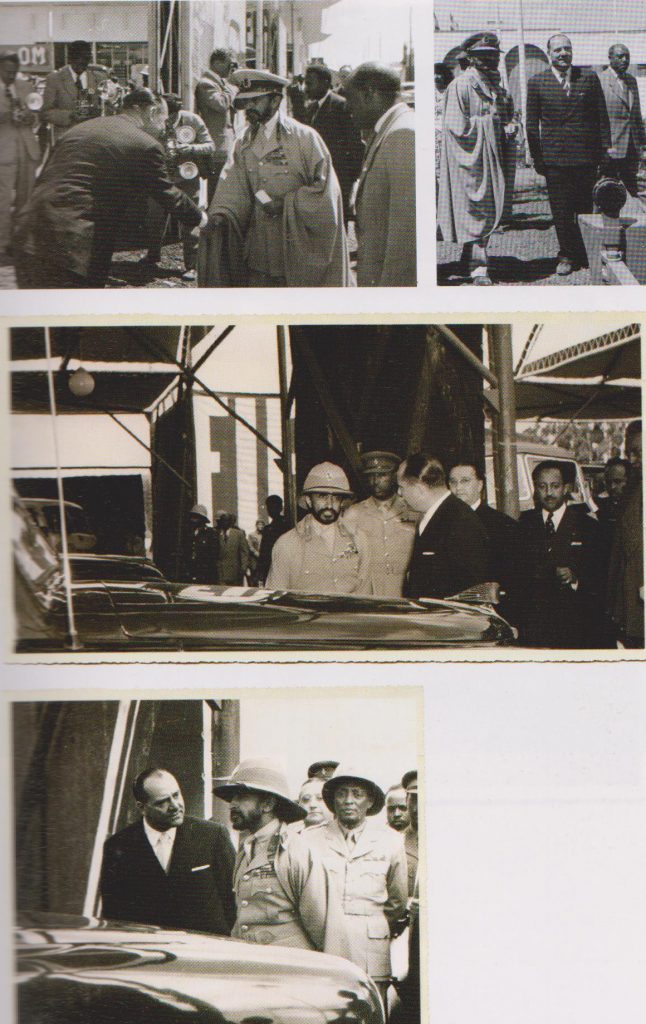

Lui, rimasto nella capitale etiopica, all’arrivo dei britannici viene fatto prigioniero e portato a Dire Daua. Grazie però all’intervento del fitaurari Hailè Gabriel, il suo ex-protetto, presso Hailè Selassiè, dice la figlia, venne liberato e tornò in città, dove venne ricevuto dallo stesso imperatore, che contava sulle sue doti imprenditoriali. Del resto, che l’Etiopia necessitasse dell’apporto degli europei, e anche degli Italiani, particolarmente nel campo della sanità, dei trasporti, dell’imprenditoria è fatto totalmente accertato.

Pericoli diventa stretto collaboratore del ministro Ato Makonnen[2: dovrà organizzare un gruppo di meccanici esperti che siano in grado di riparare i mezzi abbandonati dall’esercito italiano in giro per l’Etiopia e poi in carovana portarli ad Addis. Per favorire questo lavoro Pericoli crea anche, nella periferia della capitale [3] una grossa officina e fonderia, chiamandola “Alfa d’Etiopia”. “La carovana si spostava adagio. […] Vennero improvvisate strade, innalzati ponti provvisori, attraversati guadi. […]Un bel giorno la carovana entrò in Addis Abeba. Fu un avvenimento talmente grande, che bloccò la circolazione della capitale” ricorda Lea.

Infaticabile, l’imprenditore attua in’altra iniziativa: una società con Battistini, il capo del gruppo di esperti meccanici, il quale ha scovato un vecchio macchinario abbandonato per la produzione di cartucce e riesce a trasformarlo in macchina per la fabbricazione di chiodi. In tutta l’Etiopia, non esisteva una produzione così basilare, e il macchinario viene installato nell’officina “Alfa d’Etiopia”. Grazie all’intervento di Ato Makonnen, l’inaugurazione del macchinario avvenne alla presenza di Guardie a cavallo, ministri, abuna Petros e perfino di Hailè Selassie!

Nel frattempo, la famiglia si è riunita ad Addis e, grazie agli affari che andavano a gonfie vele, si stabilisce in una bellissima villa[4], con immenso parco e campo di tennis, sport che è una delle passioni di Filippo. Sarà lui a donare alla figlia la sua prima racchetta, una Maxima“Diana” di cui la figlia ricorderà sempre l’emblema, con un cane che azzanna un fagiano.

D’altra parte, per una buona parte degli Italiani d’Etiopia il tenore di vita era in generale più alto, nel dopoguerra, di quello dei compatrioti rimasti in madrepatria.

“Lucia Rizzotti, appena giunta in Etiopia nel ’46, ricorda: “ Passammo la domenica dai Pericoli in una grande villa, con tennis e parco. Ci fu offerto un grande pranzo, con dolce, spumante e caffè a cui partecipai con un certo sconcerto, dato che in Italia tutto era tesserato e non eravamo più abituati a tanta abbondanza””[5]

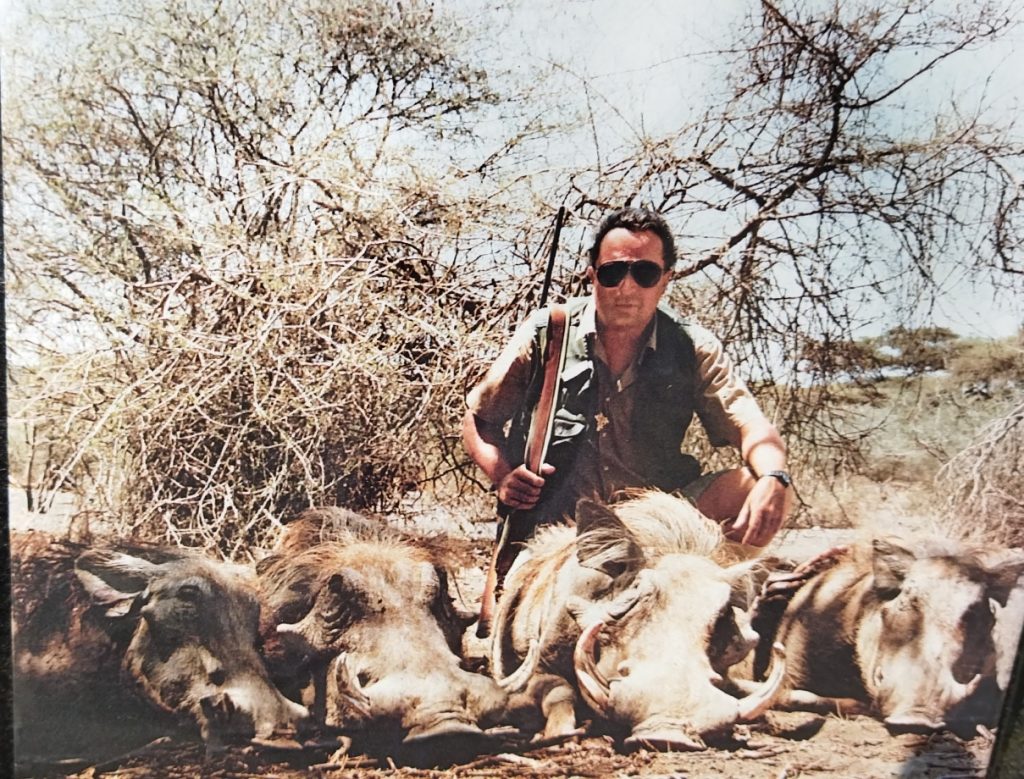

L’altra sua passione è la caccia. Per poterla adeguatamente praticare si comprerà due case, una a Sodere[6] presso le sorgenti termali, un’altra presso il fiume Awash, sulla strada per Adama (poi sommersa dalla costruzione della diga di Coca[7]). A fine anni Cinquanta, quando era ormai l’italiano più ricco d’Etiopia[8], si comperò addirittura i diritti per 90 anni del lago Langano, dove poteva dedicarsi sia all’amata attività venatoria che all’allevamento di pesci, i tilapia, economici ed utilizzabili sia per la loro buona commestibilità che, tradizionalmente, per la conciatura della loro pelle e per usi medicamentosi.

Fu nel 1952[9] che ebbe ospite Indro Montanelli, che ricordò una battuta di caccia con lui in un suo racconto, “Lo sciacallo”[10] (che erroneamente Lea ricorda come “Il facocero”, anche se effettivamente si trattava di una caccia al facocero) dai tratti un po’ truculenti, talvolta surreali e (Montanelli non me ne voglia …) quasi malapartiani: si tratta del ricordo di un’avventura venatoria in cui l’imprenditore gioca uno scherzo un po’ cinico a un suo amico e rivale di caccia.

Grazie al successo che aveva avuto con l’Alfa d’Etiopia, riuscì ad ottenere la concessione di ditte italiane del calibro di Fiat, OM, Piaggio ed Olivetti. E da quest’ultima ditta ottenne la creazione della prima macchina da scrivere in amarico! E alla Vespa della Piaggio, relativamente economica anche per molti etiopici della capitale, ebbe l’idea di aggiungere un carrozzino coperto per due persone; in Etiopia se ne vedono ancora girare, anche come economici taxi. Grazie ai suoi successi imprenditoriali e, certo, anche ai suoi appoggi politici, gli venne proposto l’incarico di Direttore dei Trasporti d’Etiopia. Era un passo azzardato, proprio perché comportava legami con un mondo politico infido.

“Denaro attira denaro” dicevano i nostri vecchi, probabilmente per spiegarsi la propria vita che da sempre restava modesta; il detto è vero in parte, perché il denaro investito può sì attirarne altro, ma comporta anche dei bei rischi di perderlo tutto …. Certo in quegli anni Pericoli si era lanciato, probabilmente un po’ troppo.

Per riassumere in poche parole una vicenda che nasconde parecchie ombre [11], secondo quanto riporta la figlia Lea, Asfa Uossen Tafari, figlio maggiore ed erede di Hailè Selassiè, riuscì prima ad allontanare dal potere Ato Makonnen e poi addirittura ad esibire un documento in cui la firma di Filippo Pericoli era in calce ad una lettera che dimostrava il coinvolgimento dell’imprenditore con nemici del regime. Il processo dimostrò incontrovertibilmente l’autenticità della firma[12]. Si trattava in realtà, molto probabilmente, di una serie di rivalità tra potenti famiglie etiopiche nei cui ingranaggi l’imprenditore italiano, assurto a tale importanza, era catturato. Nel 1957 l’uomo più ricco d’Etiopia ebbe 24 ore per lasciare il paese abbandonando tutti i suoi beni.

Hailè Selassiè, in occasione di una visita a Venezia nel 1970, si incontrò nuovamente con Filippo Pericoli e gli chiese di tornare in Addis Abeba. Subì un rifiuto. Il periodo etiopico era definitivamente finito.

* * *

Ma non era finito il periodo africano. Nel 1968 acquistò una grande tenuta di 900 ettari in Somalia, nell’Oltregiuba, a solo una cinquantina di chilometri da Chisimaio, che mise a coltura per 500 ettari a bananeti, ma non trascurando un allevamento di tilapie, come aveva fatto in Etiopia. Vi impiantò due villaggi, con agricoltori, cacciatori, disboscatori, meccanici; creò canali che attingevano acqua dal Giuba e la distribuivano tramite pompe.

Ma la fortuna come imprenditore gli aveva girato le spalle. Un anno dopo il suo acquisto, nel 1969, Mohammed Siad Barre prese il potere con un colpo di Stato e nazionalizzò le (scarse) attività produttive.

Pericoli tuttavia decise di restare, anche se i bilanci non quadravano. Per lui la piantagione sembra essere diventata un pretesto per mantenere i suoi rapporti con l’Africa e coltivare, intorno ormai ai 65 anni, i suoi hobby della caccia e della pesca.

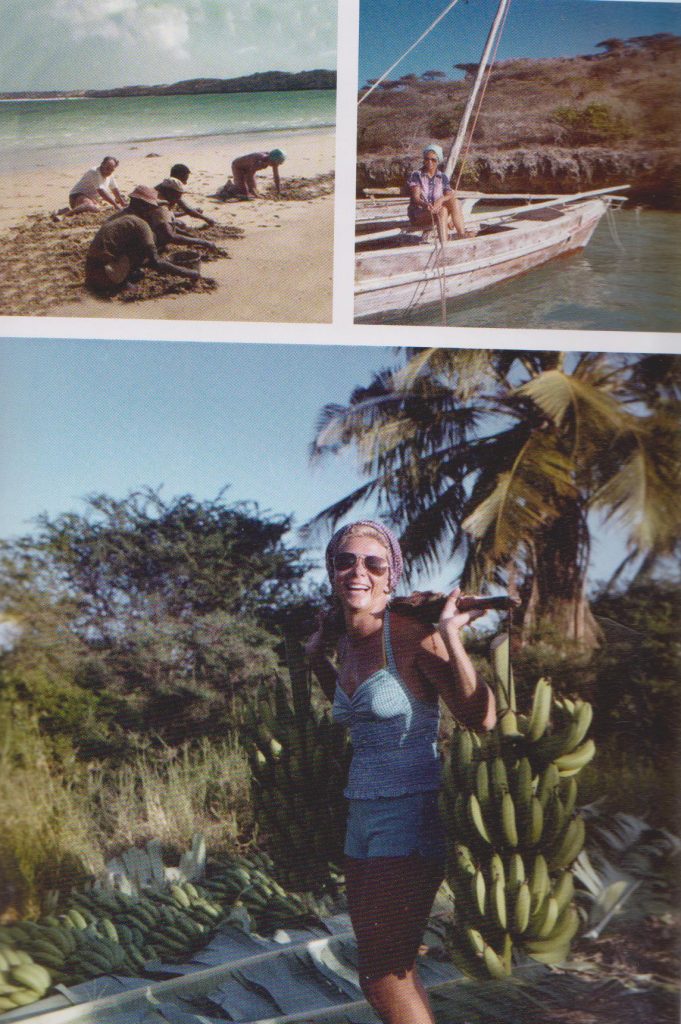

Pescava alle isole dei Bagiuni [13]a sud di Chisimaio, preparando le battute di pesca: due camion attrezzati con tende, brande, gruppo elettrogeno, fusti d’acqua dolce, materiali vari, tutto ciò che serviva per rimanere una decina di giorni lontano da qualsiasi altro punto d’appoggio, partivano dalla piantagione verso il litorale, raggiunti da Pericoli, talvolta anche dalla figlia Lea, in Campagnola FIAT. Nel frattempo, due imbarcazioni semplicissime, ricavate da due tronchi intagliati sormontati da vela latina, li raggiungevano da Chisimaio.

E lì, ogni tanto, steso su una sedia a sdraio con un bicchiere di whisky in mano, Pericoli si guardava attorno, buttava uno sguardo verso l’alto e borbottava: “In Africa, è il cielo che ti frega”. E chi ha visto i cieli africani sa cosa voleva dire.

Morì l’ 8 aprile 1987. Sulla sua tomba, nel Cimitero Maggiore di Milano, volle scolpita una mappa dell’Africa.

[1] Così viene definito l’impasto di argilla e paglia che costituiva il materiale edilizio per le abitazioni tradizionali etiopiche. “La casa tipica dell’Addis Abeba del Negus, esportata in tutta l’Etiopia, è la casa di cicca, derivata dalla capanna negra di pali rinzaffati di malta d’argilla. Queste costruzioni sbrigative ed economiche, che, se preparate con cura, si presentano come graziose villette, adatte al clima locale, seppure di non grande durata, sono state adottate da quasi tutti gli Europei e oggi, in parte e provvisoriamente, anche dagli Italiani” v. Consociazione Turistica Italiana, Africa Orientale Italiana, Milano, 1938

[2] La figlia cita il predetto Ato Makonnen come “ministro dei Beni nemici”: data la genericità del nome indicato (Ato è semplicemente un prefisso maschile, Makonnen è un nome diffusissimo) non è facile stabilire a chi alluda: si tratta forse in realtà, dato l’incarico che assegnò a Pericoli, di Ato Makonnen Habtewald (o Hapte Uold), appartenente a un potentissima famiglia politica, che era ministro dell’Agricoltura, del Commercio e dell’Industria, secondo L. Ricci, Etiopia , in “Oriente Moderno”, n. 10-12 , ottobre-dicembre 1948, in https://www.jstor.org/stable/25811728?read-now=1&seq=2#page_scan_tab_contents. A. Del Boca in Gli Italiani in Africa Orientale, Nostalgia delle colonie, Mondadori, 1992, lo cita più volte come Ministro delle Finanze, carica che in effetti ottenne e mantenne a lungo dopo il primo incarico governativo.

In stretta collaborazione con Pericoli, di cui in seguito divenne socio, fu un altro Makonnen, Makonnen Wolde Johannes, anch’egli appartenente a una famiglia di notevolissimo rilievo nel governo dell’epoca: suo fratello Wolde Georgis Wolde Johannes era stato segretario dell’imperatore fin dai tempi dell’esilio in Gran Bretagna, poi ottenne l’importantissima carica di “Ministro della Penna”, cioè fu il più potente funzionario di Corte.

Ringrazio Silvio Rizzotti, che conobbe bene gli esponenti di entrambe le famiglie, il quale mi ha dato utili precisazioni e riferimenti.

[3] Lea Pericoli ricorda la zona come “salita di Cabannà”: forse l’attuale Kabana Square?

[4] “Reggia”, la definisce la figlia, che ricorda come fosse stata progettata da un architetto Puricelli. Si trattava forse di Piero Puricelli (1883-1951), celebre architetto e ingegnere che fu, tra l’altro, il progettista della prima autostrada d’Italia, la Milano-Laghi, e dell’Autodromo di Monza.

[5] V. Giovanni Rizzotti, La comunità italiana in Etiopia dal 1941 al 1952, tesi di laurea (inedita), Facoltà Scienze Politiche, Univ. La Sapienza Roma, a.a. 1997/1998.

[6] Sodorè per Lea Pericoli

[7] O Koka, sull’Awash, a un’ottantina di chilometri da Addis Abeba. I lavori, affidati a un gruppo di imprese italiane, si protrassero dal 1957 al 1960 e l’erogazione di energia elettrica iniziò nel 1960. V. Archivio Nazionale Cinema d’Impresa , https://www.youtube.com/watch?v=kYTLg4rWxvE

[8] V. Giovanni Rizzotti, cit., nella lunga testimonianza di Lucia Rizzotti, la quale ricorda che suoi soci erano Lella e Camillo Corradi, oltre al già citato Ato Makonnen Uolde Joannes, fratello di Wolde Georgis.

[9] Lo stesso Montanelli dice che nel 1952 si recò in Etiopia (v. risposta a una lettera nella rubrica “La stanza di Montanelli”, Il Giornale, 12 febbraio 2000, riportata in http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=260 )

[10] Faceva parte della rubrica “Gli Incontri” tenuta sul “Corriere della Sera”, poi pubblicata in raccolta, Rizzoli, Milano, 1961, p. 480.

[11] La Pericoli, cit. p. 164, riportando l’episodio in base ai ricordi familiari e alla propria memoria, commette inesattezze, citando per esempio Asfa Uossen Tafari come figlio adottivo, mentre era il primogenito ed erede naturale al trono, soprattutto dopo la morte precoce del figlio prediletto, Maconnen Hailé Selassié, duca di Harar; sostenendo che il Negus avesse “un figlio maschio che valeva poco e ne era consapevole” e per questo “senza troppo clamore aveva inserito a corte due bambini adottandoli: uno si chiamava Afa Work Teclé, che divenne il più famoso pittore del paese. Un artista che io conobbi bene. Il secondo, al quale mise nome Tafarì, era un tipo scaltro e ambizioso, che si trasformò nel nemico numero uno di mio padre”. Di Tafarì ho già detto; quanto ad Afewerk Teclè (Afa Work Teclè) fu effettivamente il più grande e noto artista etiopico del sec. XX°, ma non aveva nulla a che fare con la famiglia imperiale.

Inoltre, a riguardo dello stesso episodio si dice (p. 166) che dopo alcuni anni, anche il figlio adottivo Tafari, che aveva scatenato contro Haile Selassiè una rivolta fallita, subì la stessa sorte [di Filippo Pericoli, cioè l’allontanamento e confisca] e finì a fare il portiere in un albergo finlandese. Vero che Asfa Uossen fu coinvolto in qualche modo nella rivolta fallita della Guardia Imperiale del 1960 e allontanato dall’Etiopia, ma si recò in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, dove morì nel 1997.

[12] La figlia Lea, a pag. 165, sostiene di avere le prove che a tradirlo sarebbe stata la sua segretaria personale nonché probabilmente sua amante, alla quale prima dei suoi viaggi lasciava alcuni fogli in bianco firmati per risolvere eventuali situazioni di emergenza che si potessero creare durante la propria assenza.

[13] O isole Giuba, abitate dal gruppo etnico dei Bagiuni.